本年3月7日に英国営放送BBCが、生前のジャニー喜多川の未成年性虐待の実態をドキュメンタリー映像として報じ、この反響が時折日本のメディアでも報じられている。

◎[参考動画]Why is J-Pop’s Johnny Kitagawa still revered in Japan despite being exposed for abuse? – BBC News

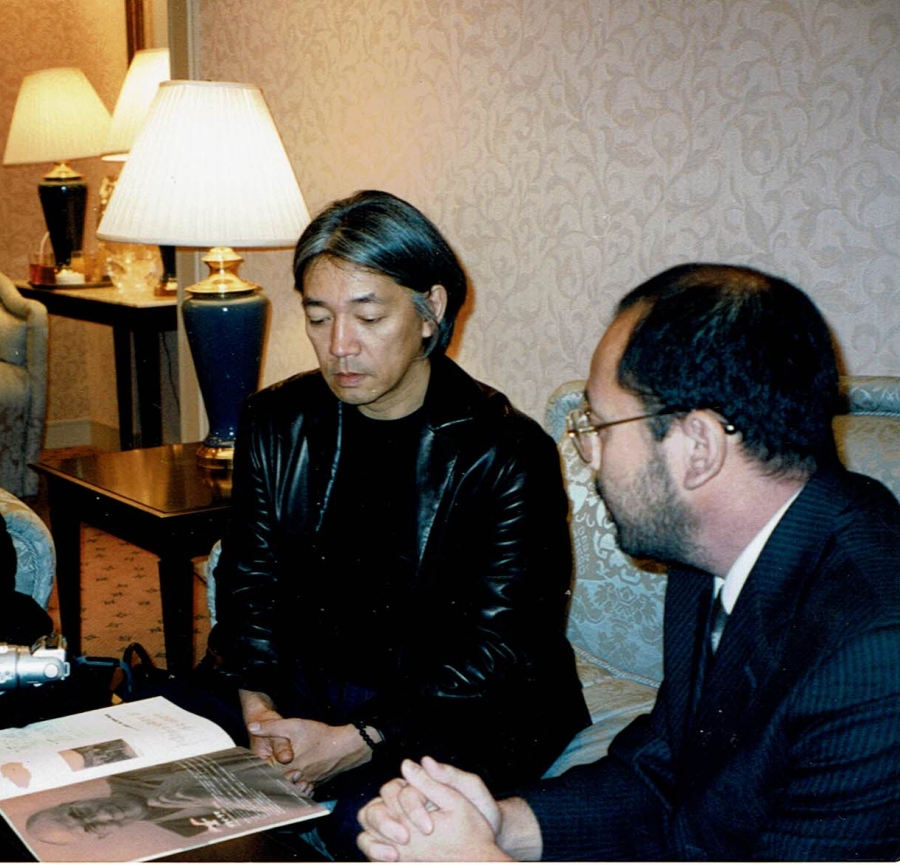

BBCからは3年ほど前に協力要請の連絡があり、即快諾、これまで出版してきた書籍などを送ったり簡単なレクチャーを行ったりした。秘密の厳守を指示されたが、その直後コロナで英国からの取材班の来日ができず企画は止まっていた。そのまま、なし崩し的にうやむやになるかと思っていたら、昨年突然企画の再開の連絡があった。そうして今年に入り作品が完成し放映になったわけだが、今回は、これまでになく反響があった。

その後にNHK、朝日新聞から取材要請があり、NHKは記者2人がわざわざ東京からやって来た。私は未見だがNHKは数分ほど放映し、朝日は社説で採り上げている。今後も取材を続けるとのことだが、水面下でどう動いているのかはわからない。

そうこうしているうちにGW前に「弁護士ドットコムニュース」からも取材協力要請があり、求められる書籍を送ったり取材を受けた。それが、5月12日の同サイトに私の発言と共に掲載されている。数回記事にしている。なかなか力の入った記事だった。

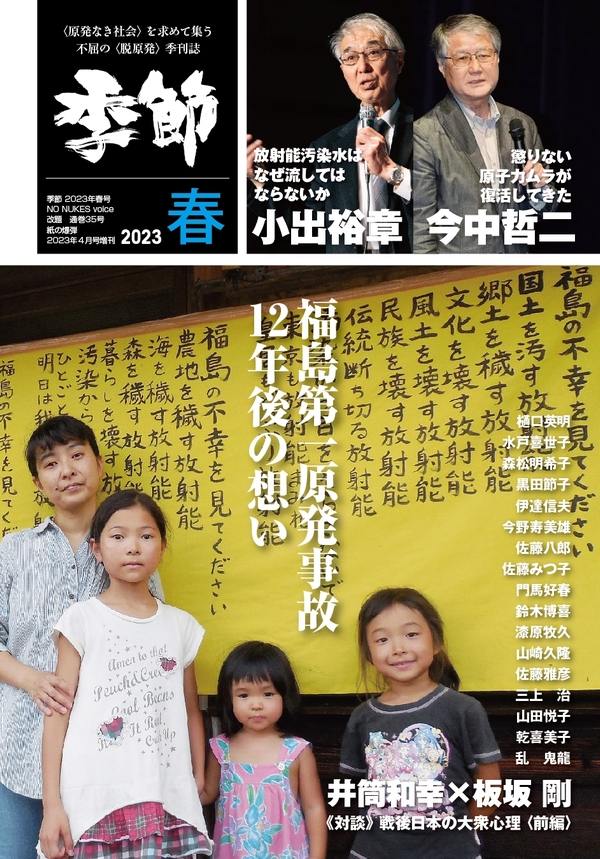

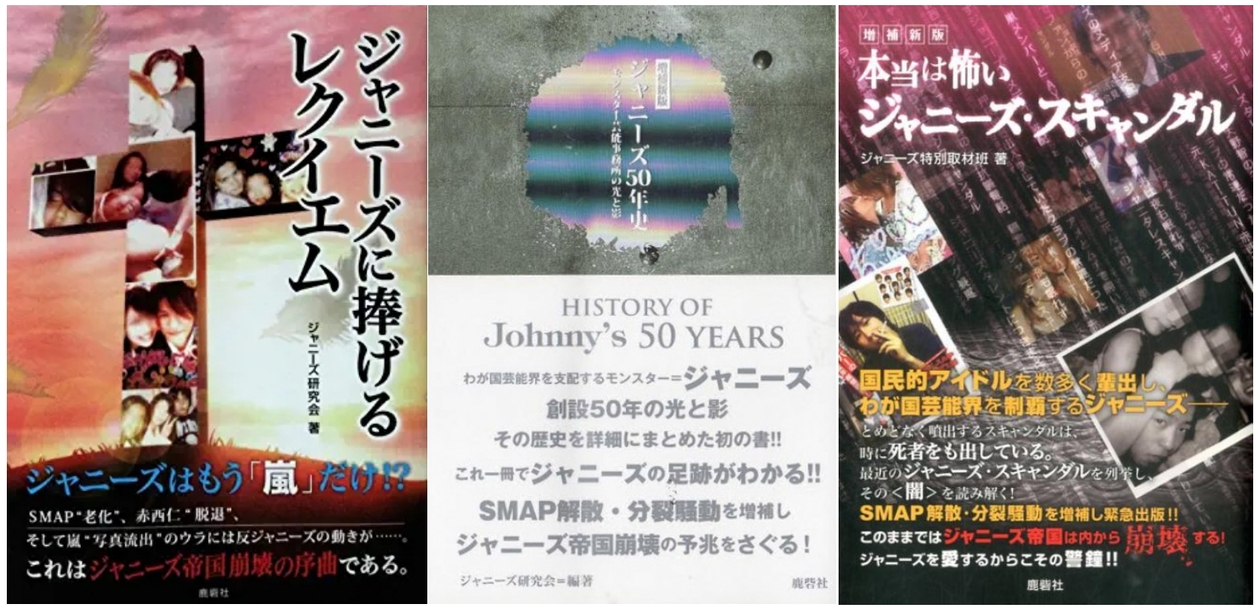

弁護士ドットコムの記者から指摘されて気づいたのだが、「ジャニーズの問題を追及する本を長年継続的に出しているのは鹿砦社だけですよ」ということだった。スキャンダル系だけで数十冊出している。ジャニーズ、あるいはジャニー喜多川のスキャンダルを知ろうとしても、普通だったらどこから始めたらいいのかわからないだろう。彼らが異口同音に言う所だが、例えば『ジャニーズ50年史』を紐解けばジャニーズの歴史の概略を知ることができる。『本当は怖いジャニーズ・スキャンダル』を読めば、最近のジャニーズ・タレントの不祥事やスキャンダルを知ることもできるだろう。だから、まず私に連絡してくるわけだ。思い返せば、1995年、出版差し止めされた『SMAP大研究』以来、われながらよくやってきたものだ(苦笑)。四半世紀以上だ。

たかが一地方小出版社がここまでやれたのだから、『週刊文春』以外の大手メディアも頑張ってほしいところだね。

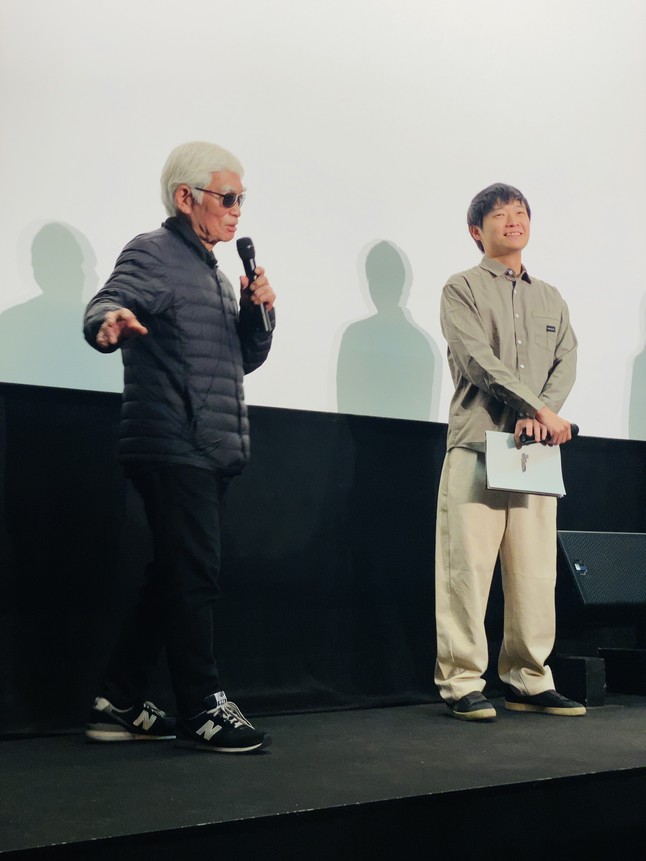

鹿砦社や文春が頑張ったのはジャニー喜多川がピンピンしていた頃で、これだけでも価値があると自負している。BBCにしろNHK、朝日にしろ、ようやく採り上げたのはジャニー喜多川の死後だ。「死人に口なし」で、直接本人に当たり追及できないので、このままうやむやになりそうな気がする。今後の動きに注目していきたい。

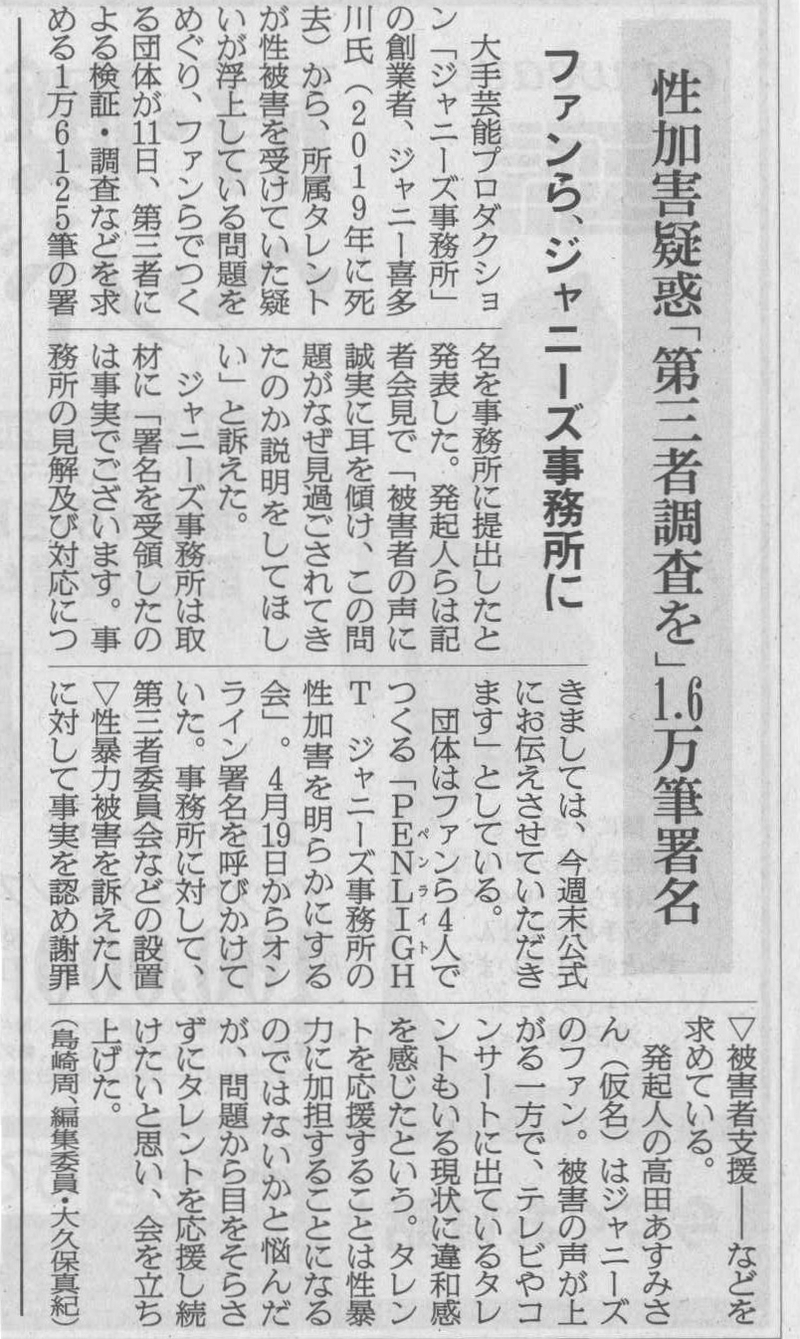

そうこうしているうちに、ジャニーズ「ファン」4名で「PENLIGHTジャニーズ事務所の性加害を明らかにする会」をいう会を作り署名活動を開始、1万6千筆余りを集めジャニーズ事務所に提出したという(下記朝日新聞記事参照)。

◎[参考動画]元ジャニーズJr.の男性らが性被害証言 ジャニーズ事務所「今週末公式にお伝えする」(TBS NEWS DIG)

ところが、この「PENLIGHTジャニーズ事務所の性加害を明らかにする会」なる団体、”なにか臭う”ので調べてみた。

当初の署名を求めるアピールでは、

「賛同人

北原みのり(作家)

仁藤夢乃(一般社団法人Colabo代表)

太田啓子(弁護士)

辛淑玉

李信恵(フリーライター)

安積遊歩

三井マリコ

小川たまか(ライター)

石田郁子

塚原久美

青木正美(医師)

坂井恵理(漫画家)

長田杏奈(ライター)

雨宮処凜(作家)

賛同団体

フラワーデモ東京」

らの名前がずらり並んでいる。

なあんだ、”例の人たち”か。雨宮処凜は、なぜか即日離れたという。おそらく、なにか“嫌な空気”を感じたからだろう。

「ファン」4人を表に出し、バックに控えているのか。大学院生リンチ事件に連座した李信恵、彼女を支持した辛淑玉らが、いつからこの問題に関わったのか? いま話題になっているから? ご都合主義としか言いようがない。

いやしくも四半世紀余りに渡りジャニーズと創始者ジャニー喜多川の問題について追及してきた私(たち)からすれば噴飯物だ。

(松岡利康)

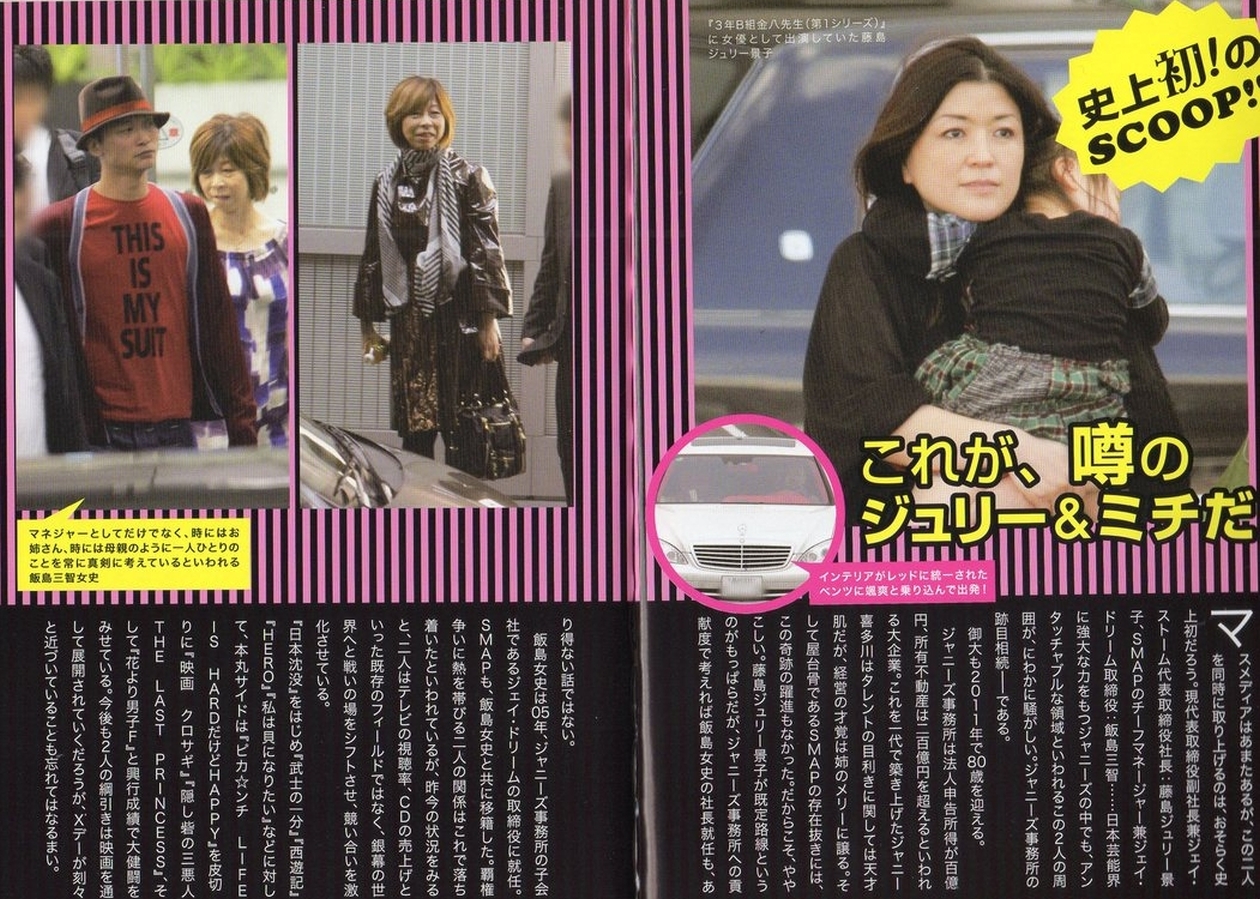

【追記】上記を寄稿した後(14日夜)にジャニーズ事務所社長・藤島ジュリー景子が、叔父で先代の創業者社長ジャニー喜多川による未成年性虐待問題について動画と書面でコメントを出した。これに対しても追って私見を述べるつもりです。

◎[参考動画]【速報】性加害問題でジャニーズ事務所・藤島ジュリー景子社長“謝罪”(日本テレビ)

◎[参考動画]BBC《獵食者:日本流行音樂的秘密醜聞》- BBC News 中文