日本で唯一の冤罪ラジオ番組を企画制作しながら、冤罪犠牲者の会事務局長を務めておられるなつし聡さん。インディーズレーベル「アルファミュージックデザイン/ユメミノ音泉村」を主宰しながら音楽活動をしていたなつしさんに、冤罪問題にかかわり始めたきっかけ、現在放送している「塀の中の白い花~ほんとに何もやっていません」で取り上げた事件についての思い出、冤罪をなくす、減らすために、私たちはどうしたらよいかなどについて語っていただいた。[聞き手・構成=尾崎美代子]

── なつし聡さんは、えん罪ラジオ番組「塀の中の白い花~ほんとに何もやっていません」 をやっておりますが、そもそも何がきっかけで冤罪に関心をもたれたのでしょうか?

なつし その番組は2017年8月より続いていて、丸5年を過ぎたところです。私は元々音楽関係の仕事をしていまして、音楽編集の技術があったので、それがそのまま番組編集に役立ち、ラジオ番組の企画制作をやるようになりました。若いころから冤罪には関心があったので、集会やイベントには時々出かけていました。

約10年前「SAYAMA~見えない手錠をはずすまで」という狭山事件の石川一雄さんご夫妻に密着した映画のイベントに行きました。ゲストに来ていたのが布川事件の桜井昌司さん、一緒に逮捕された杉山卓男さん、足利事件の菅家利和さんでで、映画監督の金聖雄さんが「それでは獄友の皆さんをご紹介します」とゲストが紹介しました。皆さん、獄中にいたとは思えない爆笑トークで、主に笑いをとるのは桜井さんなんですが、「俺たち、立候補しますよ!ムショ族で」とか。杉山さんが「やっと真人間になりました」というと、すかさず桜井さんが「なってない、なってない!」と釘を刺す。プロのコメディアンみたいに絶妙の間を持っていました。

獄友トークが終わると、桜井さんが2曲ほど歌うというので、一応音楽家の私は「参ったなあ。このオッサン、ここで歌うの?」と思ったのです。カラオケが流れてきて、1曲目に「闇の中に」という、獄中で作ったという歌、房の中から小さな窓の向こうに見える闇を眺めながら、少年時代の自分や両親への想いを切々と歌っている曲でした。私の好きな音楽とは全く違う曲調ですが、歌詞の言葉がどんどん私の中に入ってきて、謳われている情景が鮮明に脳裏に浮かびました。「これはすごい歌を聴いてしまったな」というのが率直な感想で、イベント終了後に桜井さんのCDを買い、数日間聴きこみました。

彼を番組にゲストで呼びたいなあと思いましたが、私がそのとき持っていたのは音楽番組です。「音楽番組に冤罪当事者を呼んでもなあ。そうだ、彼をシンガーソングライターとして呼ぼう!」と思いつき、金監督に連絡を取って貰いました。私の事務所兼倉庫で収録を行いました。驚いたことに桜井さんはラジオDJみたいに喋りがお上手なのです。ラジオというのは目の前にリスナーがいません。マイクに向かって喋る人は沢山いますが、リスナーに向かって喋れる人は多くいません。しかし、桜井さんは最初からリスナーに向かって喋っていました。

「そんなに喋りが得意なら、ラジオ番組やったらどうです?」と訊くと、間髪入れずに「やりたい!」という返事が返ってきました。「今まで、いろいろなことを自由にできなかったので、なんでも挑戦したいんです!」

「分かりました!では私が段取りつけるので、お金(電波使用料)とゲスト集めてください」

それから数か月後に始まったのが『桜井昌司の言いたい放題!人生って何だ!!』という番組です。

インタビューを受ける桜井昌司さん。奇しくも50数年前のこの日は、桜井さんがラジオで布川事件を知った日だった ── では冤罪ラジオ番組というのは、最初は桜井さんと何度かやって、それ以降いろんな方にお話を聞いていくという形になったのですね。これまでどれ位の方々に放送を行っているのでしょうか?

なつし 最初の『桜井昌司の言いたい放題!人生って何だ!!』という番組は、毎週放送でしたので、週に一度桜井さんにお会いしました。1回の収録で2週分の収録をするようになり、番組制作を通じて冤罪の世界にどんどん近づいていきました。しかし、毎週放送だと、放送したと思ったら、すぐに収録するという繰り返しで、放送日に追われて生きている感じになり、

少しゆっくりとした時間が欲しいということになり、この番組は1年半で終了します。

しかし冤罪ラジオ番組は日本でたったひとつだし、番組には使命があると感じていたので、新しい番組を作ることを考えていました。それが現在放送中の『塀の中の白い花~ほんとに何もやってません』です。これまでもう120人くらいインタビューしたと思います。2022年11月7日の放送が第142回放送でした。コロナの前は対面で収録していましたが、コロナ以降はオンラインや電話収録も取り入れています。放送予定に穴を開けられないので、収録はこの日までに終わらせるというスケジュールが必然的に出来てきます。ゲストの方とスケジュールが合わず、オンライン収録をする機会も増えてきました。ですが、なるべく同じ空間で録音するのが音質的にもベターです。

── HPに「暗い」「重たい」イメージの冤罪事件をわかりやすく伝えたいとあります。私も京都の平野義幸さんの事件で出演しましたが、なつしさんには、非常に話しやすく、話を引き出してもらいました。お話を聞く際、どんなことに気を付けてやっておりますでしょうか?

なつし 例えば司法の専門家が話すと、どうしても難しい専門用語、一般人には理解できない部分が多々できてしまいます。なるべく専門的にならないよう、普通の言葉で、話をするよう心がけています。毎回流れている番組のオープニングでは「この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくことを目指している番組です」というナレーションが入ります。この姿勢を忘れないようにしたいと思っています。

出演して頂いた時に、話しやすいと感じて頂けていたなら光栄なことです。お招きするゲストは事件の当事者の他、当事者に近い所にいらっしゃる方々です。私は質問をしながら、いろいろ教えていただく立場でいようと思っています。

── これまでとくに印象に残っている方やお話などありますでしょうか?

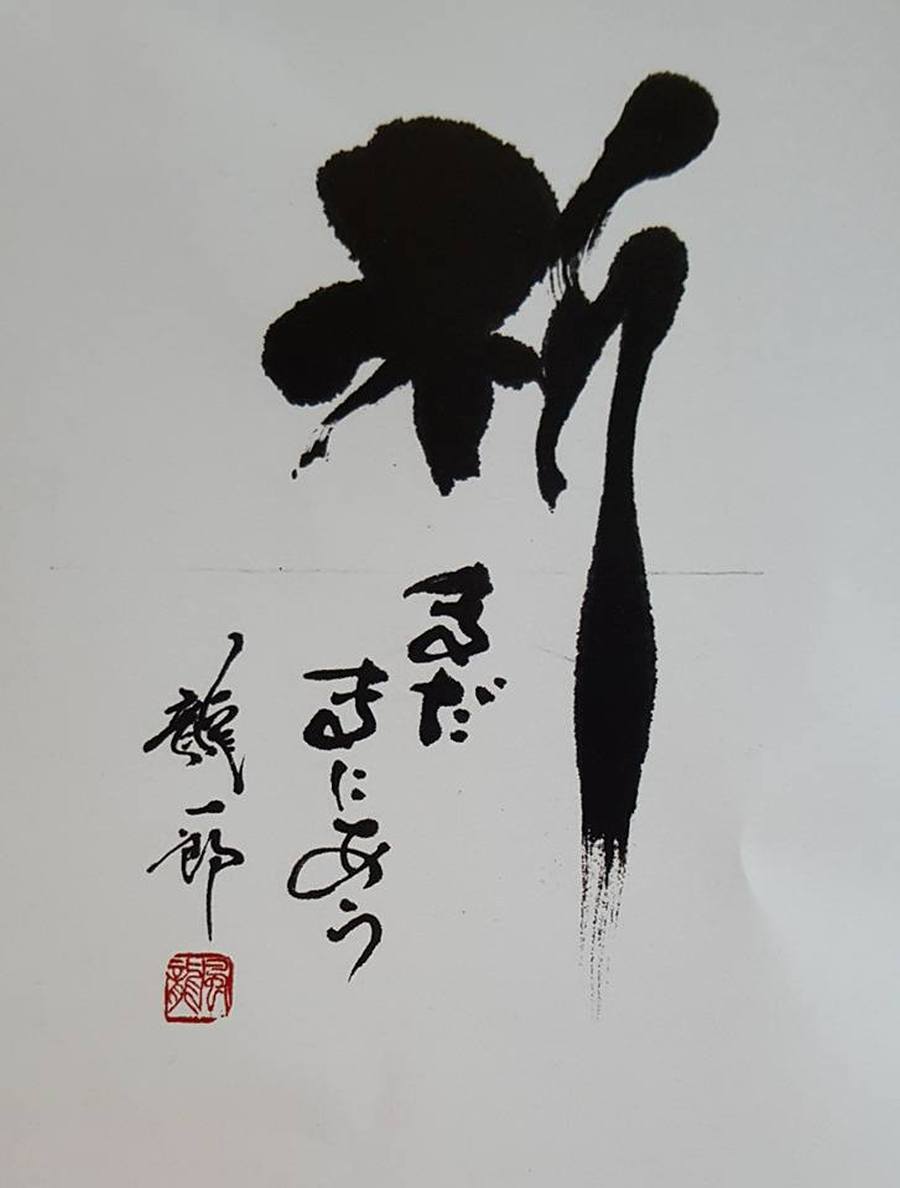

なつし やはり冤罪の世界に足を踏み入れるきっかけとなってくれたのは桜井昌司さんです。『桜井昌司の言いたい放題!人生って何だ!!』のエンディングでは、彼が「皆さん、親孝行してくださいよ」と毎週言っていたのを思い出します。その番組ではDJが桜井さん、私は録音編集係。ヘッドフォンをしながら、彼の「皆さん、親孝行してくださいよ。生きているうちしか親孝行出来ませんから」という声を耳元で毎回聴いたわけです。親に対する姿勢を変えてくれた言葉です。

あと青木惠子さんが初めて無罪判決を聴く場面の話は強烈に印象に残っています。彼女はいろんなことを思い出していて、裁判官の声が聞こえなかったそうです。しかし、裁判官が退廷する際、青木さんのほうを振り返って、まるで「もう大丈夫」というかのように頷いたそうなのです。青木さんはその瞬間に「ああ、無罪だ。すべて終わったんだ」と初めて理解したそうです。それを聞いたらもう泣けて泣けて、涙が止まらなくなって、録音を停止しました(苦笑)。

ナビゲーターのなつし聡。取り調べの苛酷さに驚きを隠せない ── なつしさんは冤罪犠牲者の方の面会や差し入れも行ってますね?

なつし 面会に行っているのはまだ2人なんです。1人は私が支援団体の会報を作っている鈴鹿殺人事件の加藤映次さん。彼とは主に会報の打ち合わせがメインの話題です。冤罪犠牲者の会に送られてくる手紙は私が最初に開封するので、私が返事を書けば文通が始まることになります。冤罪犠牲者の会の会員で、なおかつ獄中で無実を叫んでいる人は約20人いまして、このほぼ全員と文通したり、本や冊子を送ったりしています。

── やはりHPに、このラジオ番組を初めて以降、えん罪は減るどころか増えていると書かれていました。私もそう感じています。青木恵子さんが支援している杠さん(滋賀県バラバラ殺人事件)のように、本人がえん罪犠牲者と自覚できてなくて、「何故こんなことが起きたのか?」と考えていたら、ジャーナリストの今井さんが「冤罪ではないか」と面会され、えん罪だとわかったような事件もあると思います。多分、そういう方は多数おられると思います。

なつし 事件も事故もないのに容疑者になってしまう、そんなケースまであることを、私も知り、ショックを受けました。冤罪を作っているのは警察と検察です。中には正義感に燃えている(燃えていた?)人もいると思いますが、彼らは「正義より組織」という価値判断で動きます。若い頃に抱いた志は忘れてしまうのか、過ちは絶対に認めないし、謝罪もしません。権力を持っている分、ヤクザより悪質です。あ、興奮してきてしまいました。

ある日突然、事件に巻き込まれ、「え? 何? 俺が殺人犯? なんで?」と思っている人は何人もいます。日本の司法制度は中世並みと言われて久しいですが、このままでは本当に世界中の笑いものです。

インタビューの合間に将棋に興じるふたり。桜井さんは千葉刑務所の将棋大会でも敵なしのチャンピオンだった ── このラジオ番組のほかに、なつしさんは「冤罪犠牲者の会」の事務局も務めておられます。会はどういう目的で作られ、どういう活動を行っているのでしょうか?

なつし 「冤罪犠牲者の会」は、2019年3月2日に結成総会が行われました。桜井昌司さんが発起人となり、全国各地で冤罪犠牲者がバラバラに上げていた小さな声を束ねて、大きな声にしていこうという目的で結成され、5つの実現目標を掲げています。

①裁判当事者への証拠閲覧権付与

現在、「冤罪犠牲者の会」と「再審法改正をめざす市民の会」の合同で、再審法改正の必要性を訴えるため国会議員会館の全議員事務所をまわる要請行動を実施中です。再審法を改正してもらうためには国会議員の51%以上の賛成が必要だし、その前に超党派の議員連盟を作っていただかなくてはならない。それを訴えるための地道な陳情行動です。なにせ衆院の定数は465もあります。2日かけて衆院第1議員会館が終了、第2議員会館は半分残ってしまいました。続きは後日。参加した全員が腰痛になりました。しかし、これはやらなくてはいけません!

── 確かにそうですね!そしてラジオ番組が2年前海外メディアから取材を受けた件で、今回「カンヌ コーポレート メディア & テレビ アワード」の政治問題ドキュメンタリー部門の最高賞「金イルカ賞」を受賞されたということですが。

なつし 受賞したのは制作者で、私は出演者の一人にすぎません。この賞「カンヌ コーポレートメディア & テレビアワード」は、企業映画、オンラインメディア、テレビ制作に特化した国際フェスティバルで、毎年10月にフランスのカンヌで開催されています。カンヌは映画祭で有名ですが、これはメディア業界で最も重要なフェスティバルのひとつと位置付けられているようです。

最初、私はラジオDJとしてインタビューを受けたり、桜井さんや袴田ひで子さんにインタビューしたり、撮影に協力していましたが、いつの間にか、私を番組のナビゲーター的な立ち位置で描いた編集がなされ、私自身かなり照れくさいと言いますか、驚いています。撮影スタッフは1人の日本人女性を除いて、すべて外国人。しかし、彼らは日本の「人質司法」を良く調べていて、設定した目標に向かって着実に仕事をしている、そんな印象を受けました。とても貴重な体験をさせていただきました。

制作チームのASHI FILMS ── 読者の皆さんにもぜひ視聴して頂きたいですね。最後に「再審法改正」問題含め、今後の抱負などお話下さい。

なつし はい。日本は、国連人権理事会にあるUPR(普遍的定期的審査)から218項目もの改善勧告を受けていながら、ずっとこれを無視してきました。女性の地位が低い、女性の社会進出が難しいなどジェンダー平等に関する問題から、死刑制度存置まで、様々な人権問題が未解決だと指摘されています。世界から見れば、日本は人権後進国です。例を挙げればきりがないですが、統一教会に対して解散命令が出せない現状、被害者救済が遅れている現状、すべて人権に関係があります。海外では小学校から人権教育と主権者教育を行っているそうです。小学校から人権とは何かを教え、国の主、主権者は一般市民なんだと教える。政治家をセンセーなどと呼んでいる時点で日本は遅れています。道徳を必須科目から外して、人権教育と主権者教育を入れるべきだと思っています。そういった疑問点に気づいていただけるよう、問題提起の道具としてラジオを使っていきたいと考えています。

── 今日はどうもありがとうございました。

◎[関連リンク]えん罪ラジオ番組「塀の中の白い花~ほんとに何もやっていません」

◎[関連リンク]なつし聡 オフィシャルサイト

▼尾崎美代子(おざき みよこ)https://twitter.com/hanamama58

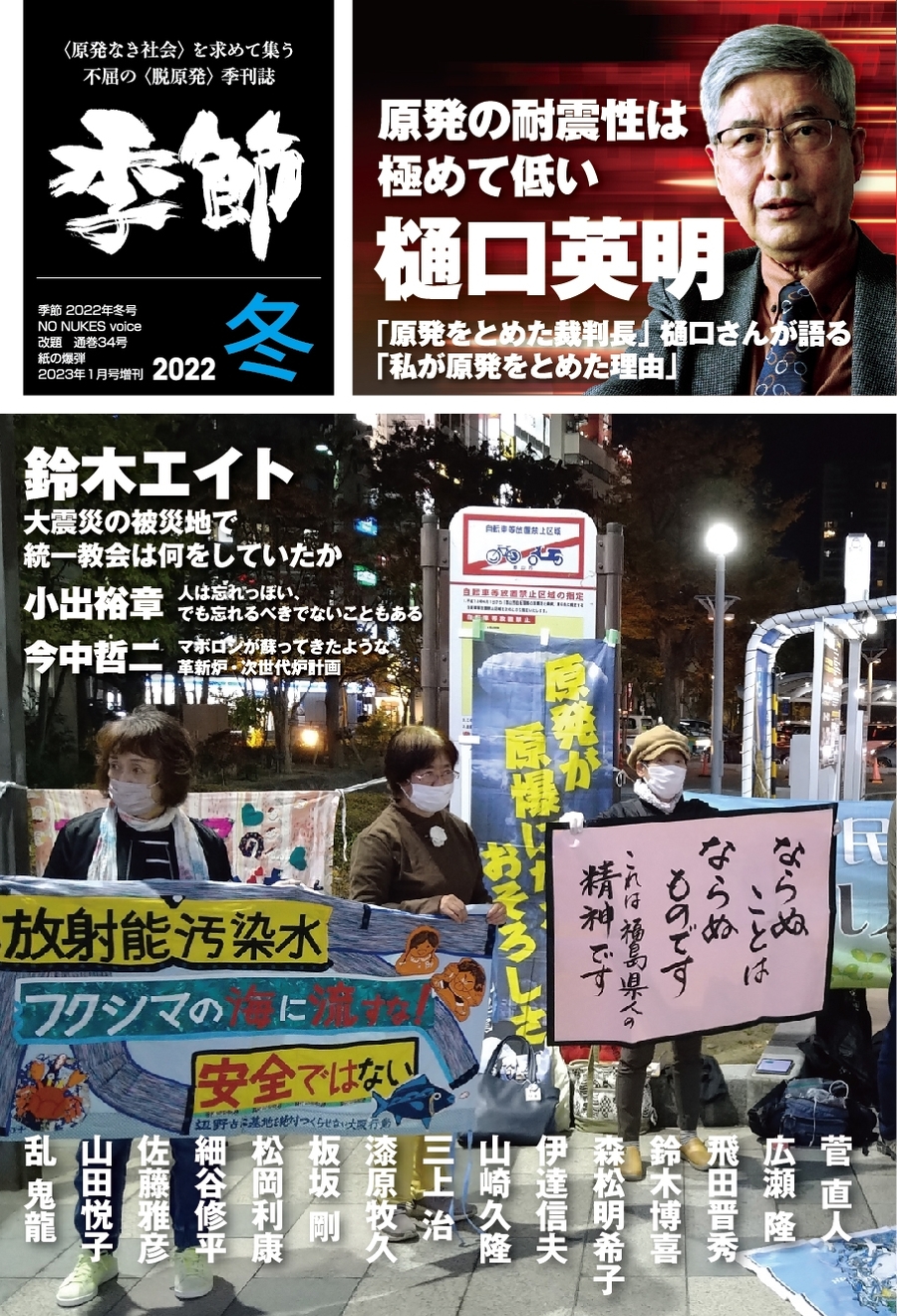

タブーなきラディカルスキャンダルマガジン 月刊『紙の爆弾』2023年1月号