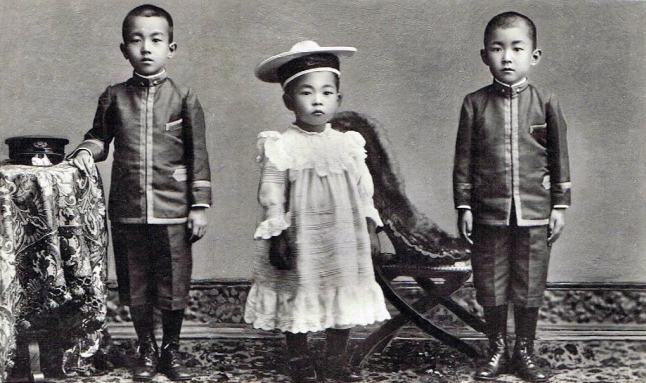

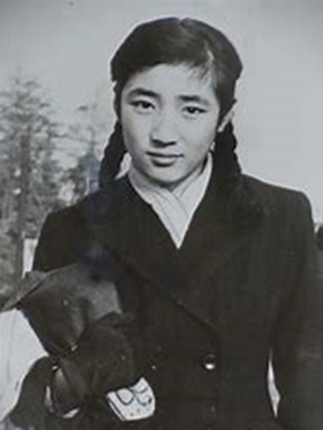

正田美智子(平成上皇后)は日清製粉の令嬢だった。日清製粉は祖父正田貞一郎が創業者の中心人物であり、正田一族を中核とする企業と言ってさしつかえない。その意味では創業者の三男を父に持つ正田美智子は、生まれついてのお嬢様だった。

とはいえ、彼女は平民である。皇太子明仁との婚儀に、香淳皇后(良子皇后)や秩父宮妃勢津子、高松宮妃喜久子、梨本伊都子、柳原白蓮(柳原愛子の親族)らが反対したことは、本連載〈35〉に書いたとおりだ。

もともとは、北白川肇子(はつこ=島津肇子)が皇太子妃候補として有力視されていた。

明仁の立太子に前後して、肇子は「お妃候補」として世間の注目を浴びている。1951年7月29日の読売新聞は「皇太子妃候補の令嬢たち」という特集記事で、肇子ら旧皇族の少女たちを紹介している。さらに1954年1月1日の読売新聞の「東宮妃今年中に選考委」という記事でも、肇子の名が報じられた。

当時の日記をみると、旧華族社会や宮内庁の侍従、女官たちのあいだでは、肇子が皇太子妃になるものと思われていた。

◆日本の旧公家社会

敗戦で皇室・皇族の縮小がはかられ、華族制度が廃止されてからも、日本の公家社会は生きのこった。表向きは一般社団法人霞会館として、霞が関ビル34階が所在地となっている。650家740人(当主)が会員で、年に4回の会合のほか各家間の親睦交際で、そのコミュニティを保っている。かれらの間ではふつうに「〇〇公爵のお嬢様」「□□子爵家のご長男」などという言葉が交わされるのだ。

ほかに旧公家(江戸時代以前)で構成される堂上家は「堂上会」として京都に拠点を置き、こちらは御所清涼殿に昇殿できる家格(公卿)にかぎられる。よく京都人が「天皇さんはいま、東京に行かれてはります」というのは、京都こそ公家社会のメッカであり、朝廷は京都御所にあるという意味だが、その実体はこの堂上会ということになる。

政治権力と結びついている「天皇制」を解体する契機があるとすれば、天皇が本来の居場所である京都に帰るときであろう。そのさいの皇室は、皇室御物や歴代天皇が庇護してきた神社仏閣およびその宝物とともに、文化的な存在になるであろう。天皇制を廃止するからといって、タリバンのように仏像を破壊するような主張が、現在の日本国民を占めるとは思えない。反日武装戦線の敗北や皇室ゲリラの衰退がそれを物語っている。

現実的には、以下のようなことが想像できよう。

本朝のながい歴史に照らして、天皇という存在は御所に逼塞して学問に打ち込む。そして政治には口を出さない。国事行為も政府がすべて引き受ける。どうしても位階が欲しい人には、歴代の天皇たちがやってきたように、高い値段で買っていただけばよい。明治いらいの伝統にすぎない叙勲(勲章)も、続けたければ有料にする。これがふさわしいのである。

神社仏閣・宝物・天皇陵墓(発掘が学問的利益になる)などの皇室文化というものに価値があるとすれば、最低限の生活を文部科学省が保証し、百害あって国民的な利益のない宮内庁は廃止してしまう。それがいいと思う。

◆アイドル化こそ民主化の第一歩だった

さて、昭和30年代にもどろう。

北白川肇子嬢の世評もよく、婚約は時間の問題と思われていた。だが、戦後すぐに皇室をアイドル化することで「象徴」へとシフトした天皇制は、閉鎖的な公家社会の維持よりも、国民に開かれることを望んでいた。それが正田美智子の入内にほかならない。これには皇太子の側近、小泉信三(教育掛)の暗躍があったとされる。

1959年に成婚。世紀の婚姻は国民的な「ミッチーブーム」を生み、1964年の東京五輪とともに、高度経済成長の起爆剤となった。馬車と騎馬のパレードまで行なった主役は、あきらかに皇太子妃美智子であり、明仁皇太子は刺身のツマにすぎなかった。

人々の前でも物おじせず、堂々たる体躯に誰もがみとめる美貌。語学に堪能であり、聖心女子大時代にはプレジデント(自治会委員長)を務めた才媛。そんな女性が国民的な祝福を得て「プリンセス・ミチコ」となったのである。この時期に生まれた女性には「美智子」という名前が多い。

そのような社会現象になるほど、開かれた皇室の第一歩は成功した。戦争犯罪の血にまみれた昭和天皇さえ、この時期には神々しく感じられたという。

◆世紀の成婚の陰で

皇室に入る美智子に仕える女官長は、秩父宮勢津子の母松平信子が推挙した、勢津子の遠縁にあたる牧野純子である。前述のとおり勢津子と信子は、美智子の入内に猛反対した母子だ。

ちなみに松平信子は、女子学習院のOG会である常磐会の会長である。常磐会は、明治いらい皇族妃や元皇族を中心にした組織で、皇室内における力は絶大なものがあった。この常磐会を中心に、平民からプリンセスになった美智子に対する反対運動が起きていたのだ。陰湿な陰謀さえはかられた。

それは、皇太子妃決定の記者会見でのことだった。正田美智子はVネックに七分袖のオフホワイトのドレス、白い鳥羽根の輪の帽子、ミンクのストールと、初々しさにあふれる装いだった。ところが、ドレスに合わせた手袋が、手首とひじの中間までしか届いていなかったのだ。

「正装であるべきこの日、手袋はひじの上まで届くものでなければならない」

会見後、早くも宮中からクレームが入る。しかし、である。この手袋は正田家が用意したものではなく、東宮御所から届けられたものだったのだ。わざわざ届けられたものにもかかわらず、ひじの隠れる手袋でなかったということは、何らかの意図が働いていたというしかない。この手袋事件は、美智子妃イジメの第一幕ともいうべき出来事だった。

成婚後も隠然と、かえって陰湿な嫌がらせ・イジメとなって、それは顕われた。こういう証言もある。

「信子さんの懐刀である牧野女官長と美智子さまは、早々からなじまぬ関係で、美智子さまは東宮御所にいても、肩の力を抜く暇もなかったそうです」(宮内庁関係者)

イジメの第二弾は、成婚報告で訪れた伊勢神宮でのことだった。このときも美智子妃は白いアフタヌーンドレスで、正装の皇太子(燕尾服を着用)に合わせたものだった。一見して、ロイヤルカップルにふさわしい姿である。だが、これに思わぬクレームが入ったのだ。美智子妃(写真)のドレスのスカートが膨らんでいるのは判るであろうか? このフレアをふくらませるパニエがけしからん、伊勢神宮の参拝には馴染まないスカートだというのだ。

なぜ皇族の女性に相談しなかったのか、ということが問題にされた。いや、相談できるはずがなかった。この日の衣裳も、じつは宮内庁および女官たちが準備したものだったのだ。美智子妃は嵌められたのである。

誰かが、わたしを陥れようとしている? いや、美智子妃が疑心暗鬼になることはなかった。皇太子明仁との仲はむつまじく、懐妊をもってその立場は盤石なものになったからだ。

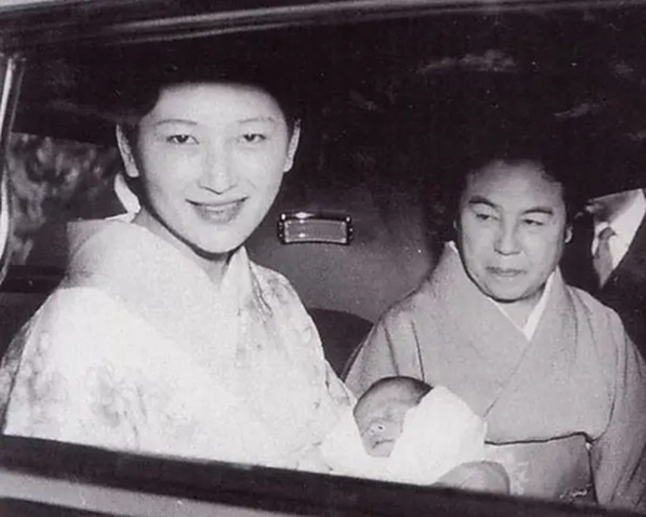

そして「国母」となった美智子妃は、思いきった行動に出る。

第一子浩宮が誕生し、そのお披露目に外出したときのことである。クルマの窓を開けて、国民の歓声と報道陣の写真撮影に応えようとする美智子妃を、となりに同乗している牧野女官長がにらみつけている(?)。これこそ、天真爛漫で美貌の皇太子妃が、守旧勢力の嫌がらせの中で、国民に訴えるように見せた笑顔である。

というのも、ここまでの道は極めてきびしく、とりわけ実家の正田家が守旧派からの、陰湿な攻撃を受けていたからだ。

「本当にいろいろなことで苦しみました。ひどいこともされました。どうして私たちが……と、あの頃はそう思い続ける毎日でした」と語るのは、美智子妃の母堂・正田富美子である。亡き富美子は何も言わなかったが、凶器が郵送されてきたり、家を燃やすなどの嫌がらせ電話が掛かってきたという。ほんの一部とはいえ、皇室の敵・国民の敵と言わんばかりの反対運動が起きる。

今日のわれわれは、秋篠宮家の眞子内親王の恋人の母親に借金があることをもって、ふさわしくない。借金問題を解決してから、という世評を知っている。

本人たちの意志よりも「貧乏人のぶんざいで無理な学歴づくりをするのが怪しからん」という、それは変化の時代の憤懣ではないだろうか。もともと島国で育まれた日本人の国民性は、差別的なものなのである。

昭和30年代の日本はまさに、平民のぶんざいで皇室に嫁ごうなどと、許すことで出来ん! 畏れ多いことをする、非常識な一家。だったのである。

しかし美智子妃イジメの陰湿さ、激しさはまだ序の口だった。すなわちイジメの源泉が、夫の母親である光淳皇后・良子だったからだ。

◎[カテゴリー・リンク]天皇制はどこからやって来たのか

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。