◆自転車で健康を

今回、大会会場の調査はロードバイク(ロードレース用スポーツ自転車)の移動で行なった。ひと頃の自転車ブームは去ったけれども、年間販売数900万台(うち、国産100万台)といわれる自転車は、やはり国民の足である。欧州ではサッカーやラグビーを凌駕する、ナンバーワンスポーツと言われる自転車競技も、しかし日本ではそれほどでもない。

24日の男子レースでは、国内に敵なし(欧州で活躍中)の新城幸也、増田幸一が下位に沈んだ。ジロ・デ・イタリアやツール・ド・フランスを競う欧州の第一線の選手たちの実力を、あらためて思い知らされた感じだ。レースの平均速度で40キロ前後、最大スピード70キロ以上という、平地では人間の自力でもっとも速い乗り物。高速の駆け引きとチーム戦略。その醍醐味が日本で理解されるには、日本人スーパースターの登場を待たなければならないのだろうか。

レースはともかく、自転車の健康効果をここでは確認しておこう。その最大の利点は、スポーツ障害が出やすい膝・腰への負担のなさである。フィットネスをやってみたのはいいが、腰に負担がきてやめてしまう。これが運動をしなくなる大きな原因のひとつだ。膝への負担・故障も甚大なものがある。大相撲の力士の大半、一般の中高年者はほとんど膝に不安をかかえている。

腰はそれ自体として鍛えることは不可能だが、腹筋と背筋を鍛えることで腰への負担が軽減できるのだ。日常的な生活で、椅子に座っての仕事が多い人はバイク(自転車や自転車型の器具)で腹背筋を鍛える必要がある。

回転運動で膝に負担を与えずに、下半身の筋力(全体の70%)を鍛える合理的な方法は、管見では自転車しかない。たとえば85歳のサイクリストが、ふつうに歩くのは杖なしには厳しいが、自転車なら何十キロでも可能だとか、そういう例は枚挙にいとまがない。

よく走り、よく食っているので最近は効果が感じられなくなったが、自転車によるダイエット効果は甚大である。だいたい50Kmから70Kmほど、負荷をかけて走れば、春秋シーズンで2キログラムは減量できる。ただしこの効果は、500グラムのグリコーゲン(グルコース-6-リン酸として燃焼)、そのグリコーゲンを内蔵と筋肉中に保持するために必要な1.5キログラムの水を消費するからで、糖質と水分補給をすることで、体重はもとにもどる。

のんびり走っても100Kmも走れば、やはり2キロ+の体重減は実現できるが、このときに内臓脂肪・皮下脂肪をどれだけ減じられるかが、体脂肪率の減少につながる。いずれにしても、100Km走ったあとに生ビール(ナマ中500ml)を4杯ぐらい飲めてしまうのは、上記の水分消費効果なのである。ちなみに、汗腺が開いている状態では汗がひかず、4杯飲んだあとにまだ何杯でもいけることになる。この日、炎天のなかを千葉から都内・都心を75Kmほど走り、わたしの体重は3キロ近く減っていた。すぐにビールとパンで「回復」しましたが……。

◆警備費用は大会開催費の大部分ではないか

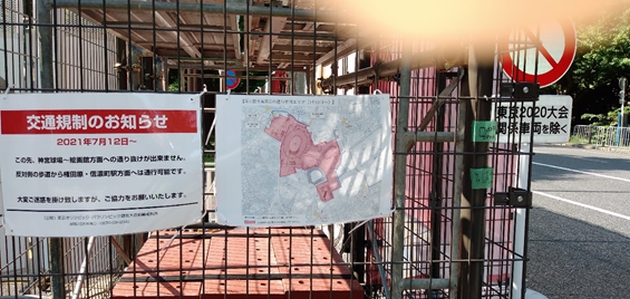

さて、東京オリンピック・パラリンピックの「無駄な警備」の現場検証である。地方からの派遣組の宿泊拠点は、おそらくホテルでの感染をおそれてか、プレハブの仮宿泊施設として建てられていた。

圧倒されたのが、お台場海浜公園(トライアスロン・ビーチバレー会場)をすっぽりとフェンスで覆ってしまっていることだった。もう何百メートルも、フェンスで完全に封鎖されている。ロープを張れば済むことで、こんなことをする必要はあったのか。

◆自衛隊が出動した「法的根拠」は何なのか?

8500人も動員されているという自衛官を見かけたので、その出動形態がどのようなものなのか。考えてみましょう。もちろん「法的な根拠」である。自衛隊の出動には、いくつかの法的根拠が必要だ。いや、法的な根拠は自衛隊にかぎらない。

わたしが五輪会場を「調査」(眺めて写真を撮っているだけだが)しているのは、国民の知る権利、報道・思想表現の自由、公道往来の自由、個人の自由権などの法理論的な根拠に支えられている。不要不急の外出を控えよ、という行政指導に従わないのは、上記の権利がそれに勝ると考えるからだ。その行動は、交通法や他人の権利を侵害しない、緊急時には司法警察官の支持に従う、などの限定的な権利でもある。法治国家である以上、すべての行動・言動は法的根拠に基づいているのだ。

それでは、今回の自衛隊出動はどのような「法的根拠」によるものなのか。自衛隊法にさだめる出動形態を検討してみよう。

■まず、自衛隊の本来の任務である「防衛出動」(自衛隊法67条)。わが国に対する外部からの武力攻撃が発生した場合、あるいは攻撃の明白な切迫がみとめられる場合、である。命令権者は、内閣総理大臣となる。領空・領海侵犯にたいして警戒行動が命令されることはあっても、防衛出動が命じられたことはない。防衛出動が他の行動と区別されるのは、武力(戦闘行為)をともなうからだ。

■つぎに「国民保護等派遣」がある。これはやや抽象的で、77条の条文には「国民保護法の規定により国民保護措置を円滑に実施するため必要があるとして都道府県知事から要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は武力攻撃事態等対策本部長(緊急対処事態対策本部長)から求めがあったとき」とある。解釈の幅が大きい分だけ明解さに欠け、使いにくい命令といえる。命令権者は防衛大臣になる。

■「治安出動」(78条)は、間接侵略という規定がある。三島由紀夫が自衛隊の治安出動に、共産主義者(三派全学連・反戦青年員会)によるデモ騒乱を外患誘致(外国の侵略行為の支援)として、この条項の適用を展望していたものだ。じっさいには、当時の自衛官の証言によると、自衛隊のデモ規制は警視庁機動隊の足元にも及ばなかったという。そして、デモ隊に銃火器を使用する段階では、もはや政府が崩壊に瀕しているとみるべきであろう。ひるがえって、一日に数千人が逮捕されていた時代にも、そこまで至らなかったのだから、現実的には革命が幻想だったのと同じように、自衛隊の治安出動はありえない。

■一般になじみのある「災害派遣」(83条)は、国民が自衛隊に最も取り組んでほしい出動形態であろう。その卓抜した重機材と工兵能力をもって、災害救助を主任務にしてもいいくらいだ。都道府県知事の要請にもとづき、防衛大臣またはその指定する者が命令権者となる。

■今回の出動の法的根拠として考えられるのは、おそらく「警護出動」(81条の2)であろう。条文は以下のとおりだ。

「自衛隊の施設や在日米軍の施設・区域において大規模なテロ攻撃が行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合」

命令者は内閣総理大臣だが、この命令手続きがキチンと行なわれているのか。そして「大規模なテロ攻撃が行われるおそれ」が、具体的にどこに認められるのか。その根拠が問題なのだ。「大規模なテロ攻撃」をすると主張をした運動団体の存否、またその可能性。これらをもとに違憲性・違法性の実態を報じつつ、国会での議論に期待したい。違憲・違法出動の可能性が高いと指摘しておこう。

《現地報告》猛暑の中で始まった呪われた東京オリンピック・パラリンピック

[前編] http://www.rokusaisha.com/wp/?p=39617

[後編] http://www.rokusaisha.com/wp/?p=39650

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。