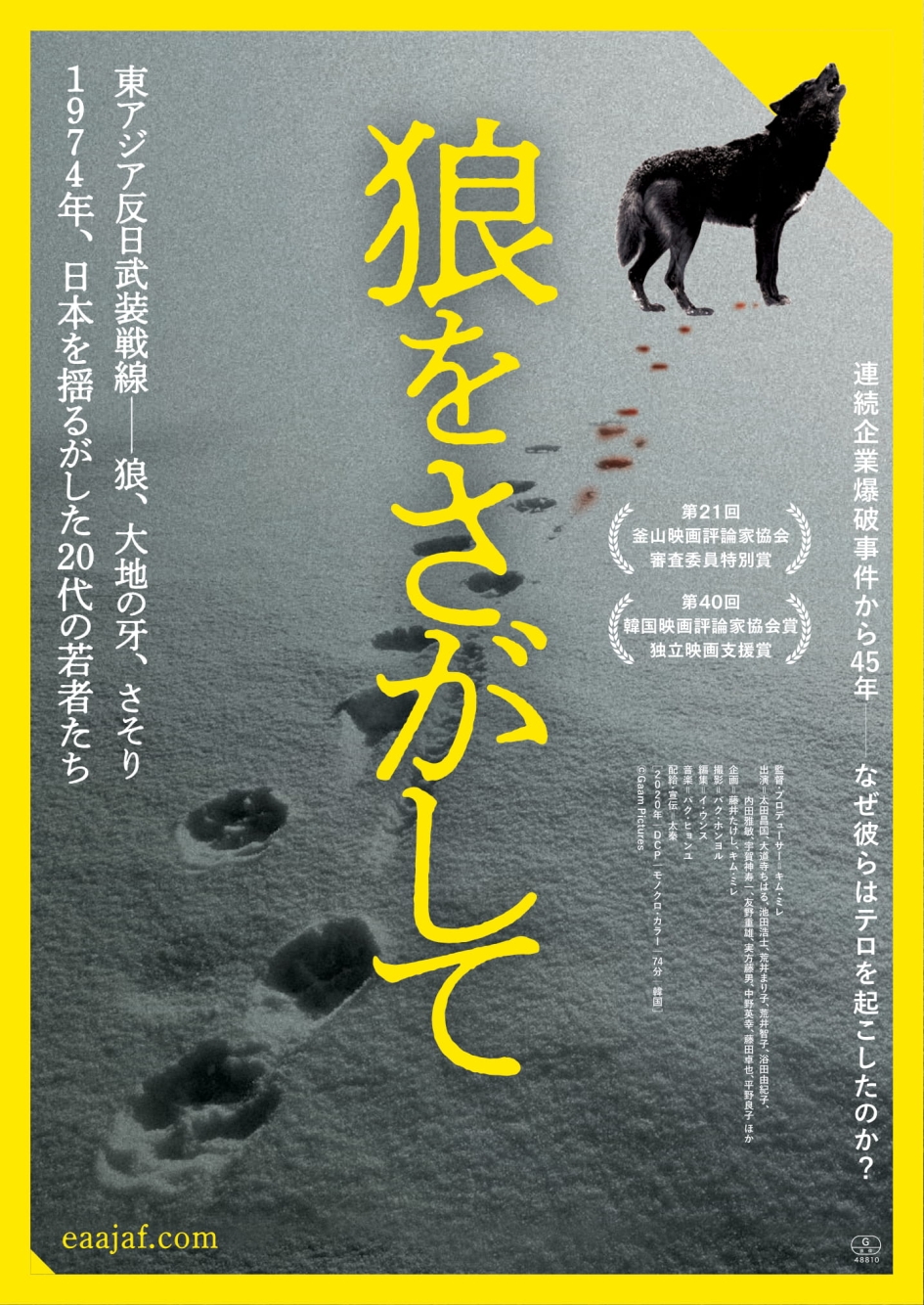

武装闘争は、どのような思いで実行されたのか。そしてそれを、どのように考えるのか。今回、東アジア反日武装戦線を取り上げたドキュメンタリー作品が完成した。それが、2000年代初頭に釜ヶ崎で日雇い労働者を撮影していた韓国のキム・ミレ監督作品『狼をさがして』だ。

◆「東アジア反日武装戦線」とメンバーのその後

東アジア反日武装戦線とは1970年代、明治以降の帝国主義を批判し、企業爆破を実行したグループ。この名称は同志が使用できるようにされていたため、各「部隊」は自分たちを「狼」「大地の牙」「さそり」と名乗った。

1968-69年の全共闘を経て、大道寺将司(だいどうじまさし)さんは70年、帝国主義の研究会を発足させる。キューバ革命などに関しても学ぶなか、武装闘争の路線が固まっていく。あや子さんも研究会に加わった。72年、東アジア反日武装戦線の名称が決まり、大道寺将司さん・大道寺あや子さん・片岡利明(かたおかとしあき・現在は益永)さん・佐々木規夫(ささきのりお)さんらのメンバーは、「狼」を名乗る。74年、小冊子『腹腹時計』を発刊。同年8月14日、太平洋戦争でアジア人民を殺した「大犯罪人」たる昭和天皇・裕仁が乗車する列車を爆破する「虹作戦」実施のための行動が開始されたが、完遂できなかった。その翌日、韓国では、在日韓国人で朝鮮総連活動家・文世光(ムン・セグァン)が大統領・朴正煕(パク・チョンヒ)を暗殺しようとする。「狼」は、これに刺激を受けて30日、三菱重工業東京本社ビルを爆破、8名が死亡、376人の負傷者が出た。その後、11月25日に帝人中央研究所を爆破。

いっぽう71年、齋藤和(さいとうのどか/かず)さんは浴田由紀子(えきた/えきだゆきこ)さんらと知り合い、のちに「大地の牙」を結成。同「部隊」は74年10月14日、三井物産の本社屋「物産館」を爆破、16人の負傷者が出た。その後、12月10日に大成建設を爆破。

翌75年2月28日には、「狼」「大地の牙」「さそり」合同で、間組本社と間組大宮工場とを爆破、5人の負傷者が出た。

「大地の牙」は75年4月19日に、オリエンタルメタル製造の本社と韓国産業経済研究所も爆破している。

大道寺将司さんに会った黒川芳正(くろかわよしまさ)さんは74年に「さそり」を結成。宇賀神寿一(うがじんひさいち)さんや桐島聡(きりしまさとし)さんとともに12月23日、鹿島建設のプレハブハウス工場の資材置場を爆破。75年には2月28日以外にも、4月28日に間組京成江戸川作業所を爆破して1人の負傷者が出、5月4日にも間組の京成江戸川橋鉄橋工事現場を爆破した。

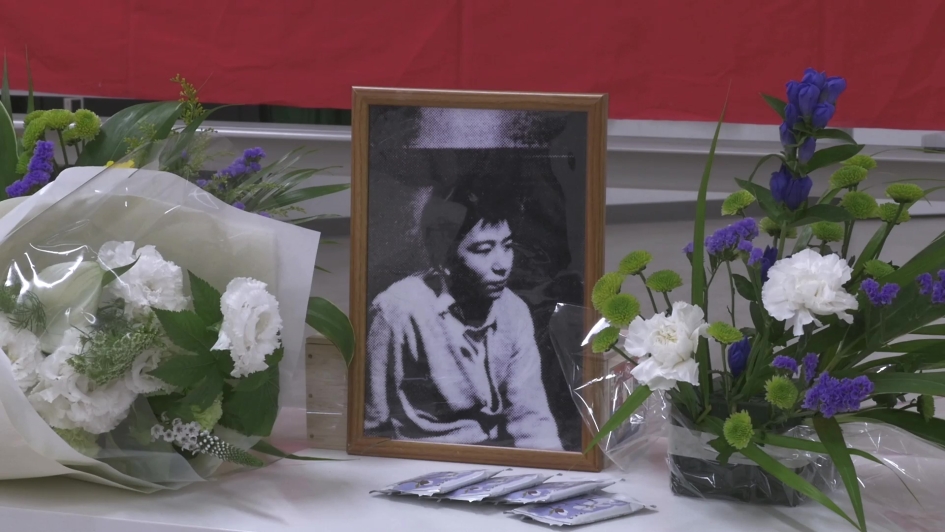

逮捕後、75年のいわゆる「クアラルンプール事件」で佐々木規夫さんが、77年の「ダッカ日航機ハイジャック」で大道寺あや子さんと浴田由紀子さんが釈放。大道寺将司さんは死刑確定の後、2017年5月24日に多発性骨髄腫のため東京拘置所で病死。益永利明さんは確定死刑囚として東京拘置所に、黒川芳正さんは宮城刑務所に収監されている。大道寺あや子さんと佐々木規夫さんは国際、桐島聡さんは全国指名手配中。斎藤和さんは取調中に服毒自殺。宇賀神寿一さんは懲役18年が確定した後、2003年6月11日に出所した。浴田由紀子さんは95年にルーマニアで身柄を拘束・日本に移送されて懲役20年が確定し、2017年3月23日に出所している。

◆「東アジア反日武装戦線」を辿る

『狼をさがして』は、2004年8月の、釜ヶ崎で亡くなった仲間の慰霊祭の場面から幕を開ける。山谷でも同様の「イベント」があるが、おそらく15日に実施される「釜ヶ崎夏祭り慰霊祭」だろう。1972 年、「暴力手配師追放釜ヶ崎共闘会議(釜共闘)」によって始められ、活動家や日雇い労働者を弔うものだ。作品には、喜納昌吉(きなしょうきち)さん作詞・作曲の『花』を歌う人も映し出される。監督は韓国の建設産業史をめぐって釜ヶ崎を訪問し、そこで「資本と国家にあらがう人たち」を目にして、東アジア反日武装戦線を知る。

評論家で東アジア反日武装戦線メンバーの支援活動もおこなう太田昌国(おおたまさくに)さんは、旅先で集めた絵はがきやパンフレットを大道寺将司さんに送っていた。太田さんはFacebookなどにも、「私にできたことは少ない。ほとんどなかった、と言ったほうがよい。旅行が叶わぬ彼に、せめても旅先から絵葉書を送った」と記す。新潟県松之山温泉近くに広がる雲海の絵葉書や観光案内書を送った際には、大道寺将司さんから以下のような句が返ってきた。

雲海に落人(おちゅうど)の影消えにけり

マスコミは当初、「思想もない爆弾魔」「爆弾マニア」として報道したという。だが本作には、東アジア反日武装戦線メンバーの主張も取り上げられている。「日帝中枢に寄生し」ている企業に対し、「世界の反日帝闘争」に参加する仲間と連帯し、「新大東亜共栄圏」を実現しようと海外や発展途上国の植民地化をもくろむ者たちを打倒すること。それこそが、「戦死者を増やさぬ唯一の道」だという。だが、1人ひとりの感覚や心情は、素朴なものだったりする。それにショックを受け、共感を抱く人が多く存在してきたし、現在も存在し、本作によってそれを知る人もいるだろう。女性の運動を経て、大道寺将司さんの妹となって支援を続けた大道寺ちはるさんも登場する。

1975年に「狼」グループの一員として逮捕され、87年に出所後、福祉の仕事に携わっている荒井まり子さんも登場。姉は「公安警察の尾行をまこうとして亡くなった」そうだ。荒井さんは獄中でも「東アジア反日武装戦線獄中兵士」を名乗っていたが、密かに猫や他の人との交流も楽しんでいたらしい。荒井さんの母親も、支援者という「友だちを増やしてくれたから、今もまわりにお友だちがいっぱい」などと口にする。

電光掲示板や派手なアニメの看板などが乱立する東京では、東アジア反日武装戦線が単なる殺人者として露骨に嫌悪されていると説明されるシーンもある。ただし実際には、ほとんどの人は詳細などまったく知らず、また忘れ去られている部分もあるだろう。

また監督は、大道寺将司さんの故郷、北海道釧路市にも足を運ぶ。

◆朝鮮・中国・アイヌ侵略と彼らの犠牲

韓国の監督作品として観るからこそ、印象に残るシーンもある。荒井さん親子が朝鮮民謡『アリラン』を歌い、哀愁を語らう。朝鮮から強制連行された方々を追悼する様子も描かれる。

東アジア反日武装戦線の主張にも当然、日帝による「35年間に及ぶ朝鮮の侵略・植民地支配」への批判が含まれる。自らは「日本帝国主義者の子孫であり」これを「許容、黙認し、再び生き返らせた、この認識より始めなくてはならない」というものだ。

「大地の牙」が爆破した大成建設の前身は、大倉財閥系の企業だ。大倉財閥は軍需産業で成長し、東アジア反日武装戦線は「大成建設が1922年に信濃川水力発電所で朝鮮人労働者を大量に虐殺した」ことも、爆破の理由にあげている。韓国の新聞『東亜日報(トンアイルボ)』によれば、「惨殺された者100人以上」ともいう。

同様に「大地の牙」によるオリエンタルメタル社・韓産研爆破の日程として選ばれた4月19日とは、1960年3月15日の韓国大統領選挙における不正を糾弾し、民衆デモが発生。大統領を下野させたこのデモのなかでも最大規模だった「革命の日」の日程に合わせたものだ。

齋藤和さんは学生時代、「朝鮮革命研究会」に相談役として加わり、その後、日雇い労働をしながら4回韓国へ渡航。彼の友人の中野英幸(なかのひでゆき)さんは、歴史を知ることなく、本気でないなら、恥ずかしいので支援はやめてくれといわれたことが心に残っている。

また、東アジア反日武装戦線は朝鮮同様、アイヌへの侵略の歴史にも言及していた。本作では、アイヌのイベントの様子も取り上げられている。筆者には以前、アイヌへの侵略と北海道への進出の歴史に先祖が関わった知人がおり、残された記録を目にしたことがあった。彼らは「アイヌと友好的に関わった」などと主張していた。そんなことも思い出した。まったくアジア侵略と同様だ。

さらに、「さそり」が爆破した鹿島建設には、戦時中に強制連行した986人の中国人労働者が、過酷な労働や虐待による死者の続出に耐えかね、1945年に一斉蜂起し鹿島組の現場責任者らも戦後に重刑を宣告されたことが背景にある。事件後の拷問も含め、45年までに400人以上の中国人労働者が死亡した。

彼らの犠牲のうえで、現代のわたしたちは「平和で安全で豊かな小市民生活を保障されている」と、東アジア反日武装戦線は訴える。

本作には、8月15日の「反『靖国』行動」と、それに対する右派の様子も映し出されていた。

◆「すべての人が対等に生きられる世界」に向かうために

だが、東アジア反日武装戦線メンバーが、「非合法・武装闘争として実行」したことに対する「自らの反革命に落とし前をつける」と語るシーンなどもおさめられている。監督は、武装闘争について、冷静なスタンスを変えない。

浴田由紀子さんの出所は最近で、筆者も集会に参加したので、よく覚えている。『週刊金曜日』に報告文も寄稿した。その際、浴田さんは、「世の中を変えたいと思い、これだけ長く刑務所にいた女性は、ほかにいないと気づいた。(当事者として)犯罪者・出獄者の気持ちを理解する私が、出獄した女性たちが助け合い、人間性を奪う刑務所に行かずに済むネットワークをつくりたい。これがわたしの新たな役割」「当時、大切な人・大切なこと・自分もないがしろにしたことが一番の間違いだった。開かれた世界で自由に交流し、人間らしい日常をわたしから実践したい」と語っていた。

内田雅敏弁護士は本作で、「日本・天皇の戦争責任に関し、十分でないが終わったという認識が強かった時代に、企業の戦争責任を問うて企業爆破をすることで、日本の近現代史における未精算の問題、植民地支配や戦争責任について、徐々に理解されるようになった」という旨のことを述べている。

本作では、「反日亡国論」とは、国家や民族的な結合をなくすことであるというのも説明される。

さまざまな運動とその歴史に関わる筆者としては、武装闘争を単純に批判できない。そこで、本作ラスト近くの京都大学名誉教授・池田浩士(いけだひろし)さんの「暴力は圧倒的にわたしたちの側にない」からはじまる言葉には、ぜひ、耳を傾けていただきたい。そのうえで個人的には、やはり現代日本においては、武装闘争は倫理・道徳的な視点からというより、市民の共感や賛同を得られないものは運動にはなりえず、それは運動として成功しないという考えから否定的ではある。

個人的には、救援連絡センターの山中幸男さん、足立正生さんをはじめ、知人・仲間が多く登場し、そこも楽しませていただいた。現在、救援で働く宇賀神寿一(シャコ)さんがパーキンソン病であることを、本作で初めて知った。エンドロールに意外な方の名前も連なっていた。運動関係者の方なども、ぜひ最後までじっくりと、ご覧いただきたい。

最後に。「世界同時革命」はわたしたちの知る以外でも一部実行され、一部実現し、現在にいたると筆者は考えている。現在、政治に嘘がまかり通り、新自由主義は暴走し、格差は拡大し続けている。わたしたちは今こそ、東アジア反日武装戦線や60年代以降の運動に改めて注目し、今と未来を変えるために彼らからも学ぶことができるだろう。知り、行動する。本作で語られる「闘う人々と一緒に、お互いの国も世界も変えて、すべての人が対等に生きられる世界」「先祖がアジアの人々に対しておこなった過去の誤りを正し、償う」ことを実現するために、「自分も今のままではいけない、平和も豊かさも否定し、疑い、自己否定の時代の反日武装戦線の立場」を生かすことができるのではないだろうか。

『狼をさがして』

(2020年/韓国/モノクロ・カラー/DCP/74分)

監督・プロデューサー:キム・ミレ

出演:太田昌国、大道寺ちはる、池田浩士、荒井まり子、荒井智子、浴田由紀子、

内田雅敏、宇賀神寿一、 友野重雄、実方藤男、中野英幸、藤田卓也、平野良子ほか

企画:藤井たけし、キム・ミレ

撮影:パク・ホンヨル

編集:イ・ウンス

音楽:パク・ヒュンユ

配給・宣伝:太秦株式会社

公式サイト:http://www.eaajaf.com

2021年3月27日(土)よりシアター・イメージフォーラムにて公開

▼小林 蓮実(こばやし・はすみ)

1972年生まれ。フリーライター、編集者。労働・女性運動等アクティビスト。映画評・監督インタビューなど映画関連としては、『週刊金曜日』『情況』『紙の爆弾』『デジタル鹿砦社通信』などに寄稿してきた。2000年代以降、ブント(共産主義者同盟)の知人も多い。K-POPと韓流ドラマ好き。訪韓1回、訪朝3回。『neoneo』向けにも朝鮮関連のドキュメンタリー、ドラマ評などを執筆してきた。月刊『紙の爆弾』2021年4月号には「パソナが淡路につくる『奴隷島』(仮)」寄稿。