◆被差別部落の歴史、起源を学ぶということ

部落差別が謂(いわ)れのない差別であること、人為的なつくられた身分制の残滓であることを知るには、その起源を知る必要がある。そしてこれも前提になることだが、部落差別は顕在化することでその本質が明らかになり、差別に反対する人権意識をもって、はじめて差別をなくす地点に立つことができる。そのためにも、部落の起源と歴史を学ぶことが必要なのである。

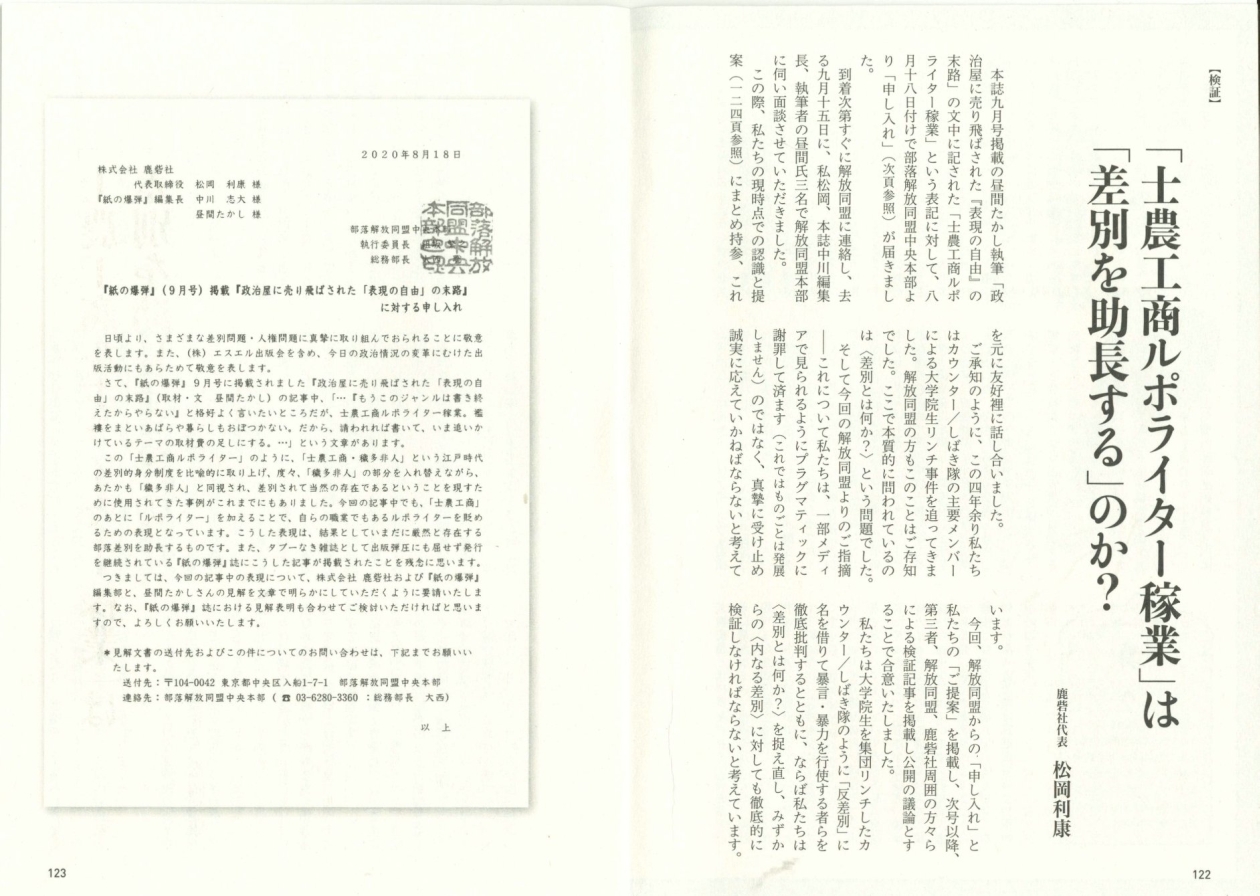

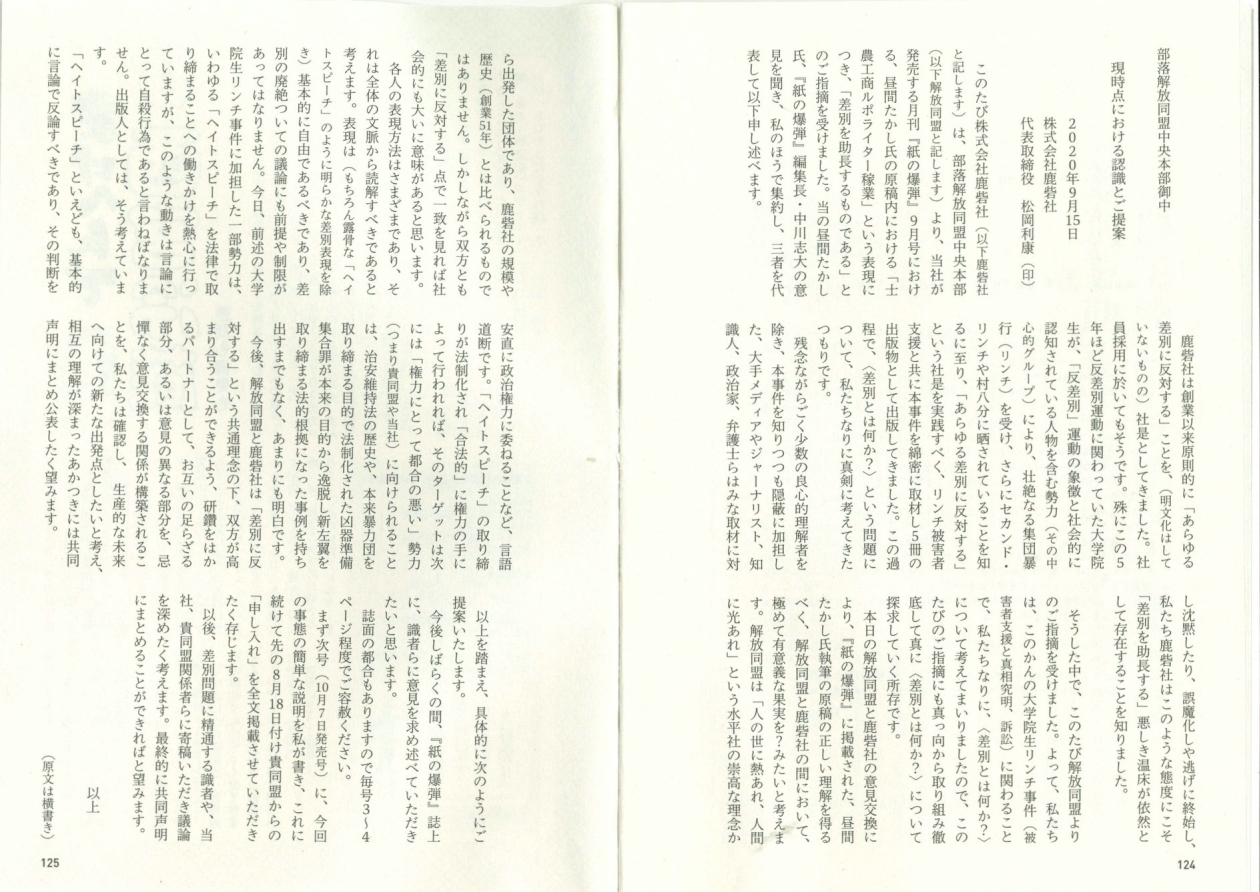

『紙の爆弾』9月号において、差別を助長する表現があったと、部落解放同盟から指摘された。※詳細は同誌11月号、および本通信2020年10月7日《月刊『紙の爆弾』11月号、本日発売! 9月号の記事に対して解放同盟から「差別を助長する」と指摘された「士農工商ルポライター稼業」について検証記事の連載開始! 鹿砦社代表 松岡利康」》参照。

解放同盟の指摘、指導とは別個に、本通信においても表現にたずさわる者として大いに議論することが求められるであろう。差別は差別的な社会の反映であり、われわれ一人ひとりも、そこから自由ではないからだ。まさに差別は、われわれの意識の中にこそある。そこで不肖ながら、多少は部落解放運動に関わった者として、議論の先鞭をつけることにしたい。

◆被差別部落の起源はいつだったのか?

わたしの世代(70年代後半に学生時代)は、部落問題の基本文献といえば井上清(日本史学・当時京大教授)の『部落の歴史と解放理論』(田畑書店)だった。

井上清は講座派マルクス主義(戦前の共産党系)の学者だが、思想的には中国派と目されていた。したがって、共産党中央とは政治見解を同じくせず、政治的には部落解放同盟に近かった。全共闘運動、三派系全学連を支持したことでも知られる。

その歴史観は階級闘争史観であり、部落の起源を近世権力(豊臣秀吉・徳川家康)の政策に求めるものだった。もともと産業の分業過程で分化していた地域的な集団や職能集団、あるいは漂泊していた集団を、政治権力が戦略的に配置することで被差別部落が発生した、とするものだ。

国境防衛(区分)のいっぽうで、領主権力と農民一揆の相克を外化(外に転嫁する)する「階級闘争の沈め石」として、被差別部落が必要とされたとする。このあたりが階級闘争史観の真骨頂であろう。土地と民衆は一体であり、それゆえに土地の支配が身分制と結びつく。

それゆえに、部落の本質は政治権力によって人為的に作られたとするものだ。なるほど身分社会の形成は、武士と百姓の分離は秀吉の刀狩にはじまり、家康の儒教的統制によって完成する。この儒教的統制とは、世襲による身分の固定化である。したがって身分社会の完成は江戸時代の産物であり、このかぎりで井上理論は間違っていない。穢多身分の集団が牛馬の処理を専業とする、職能と身分、居住地の固定が行なわれたのだ。

いっぽうで、被差別部落を主要な生産関係からの排除とする、経済的な形成理由も明白だ。近世権力は民衆の漂泊をゆるさず、上記のとおり戦略的に土地に縛り付ける「定住化」をうながした。漂泊していた集団が新たに定住化するには、しかし農業耕作に向かない劣悪な土地しか残されていない。おのずとその集団は貧窮するのだ。貧窮が差別につながるのは言うまでもない。この立論は柳田国男によるものだ。柳田は賤民の誕生を「漂泊か定住にある」とする(『所謂特殊部落ノ種類』)。

ただし、職業の分化は古代にさかのぼる。律令により貴族階級の職階、およびそれに従属した職能集団(部民)の形成である。

中世には民衆の職業分化も、流動的な職能集団の中から発生してくる。流民的な芸能集団や工芸職人集団、あるいは神人と呼ばれる寺社に従属する集団。なかでも仏教全盛時代に牛馬の遺体の処理、すなわち穢れにかかわる職能が卑賎視されるのは自然なことだった。その意味で、部落の起源を中世にさかのぼるのは必然的であった。

これらの職能集団が江戸期に穢多あるいは非人として、百姓の身分外に置かれるようになるのだ。ちなみにここで言う「百姓」は、今日のわれわれが考える農民という意味ではない。百の姓すなわち民衆全体を指すのである。百の姓とは、さまざまな職業という謂いなのだ。つまり農民も商人も、そして手工業者も「百姓」なのである。

◆非人は特権層でもあった

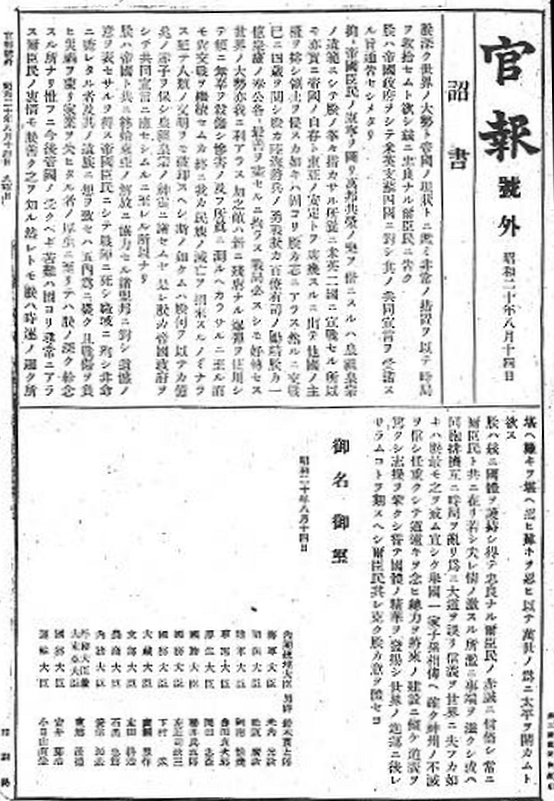

ところで「士農工商」という言葉は、現在では近代(明治以降)の概念だとされている。少なくとも文献的には、江戸時代に「士農工商」は存在しないという。したがって「士農工商穢多非人」という定型概念も、明治以降のものであろう。

じつは江戸時代には、士分(武士)と百姓(一般民)の違いしかなかったのだ。人別帳外に公家や医師、神人、そして穢多・非人があった。この人別帳とは、宗門改め人別帳(宗門台帳)である。最初はキリシタン取り締まりの人別帳だったが、のちには徴税の根拠となり、現代の戸籍と考えてもいいだろう。

そしてその人別帳外の身分は、幕府によって別個に統制を受けていた(公家諸法度・寺院諸法度など)。

穢多・非人が江戸時代の産物でなければ、どこからやって来たのだろうか。穢多・非人の語源をさぐって、ふたたび中世へ、さらには古代へとさかのぼろう。

一般に非人は、非人頭(悲田院年寄・祇園社・興福寺・南宮大社など)が支配する非人小屋に属し、小屋主(非人小頭・非人小屋頭)の配下に編成されていた。いわば寺社に固有の集団だったのだ。神社に固有の「犬神人」と同義かは、よくわかっていない。

網野善彦の『中世の非人と遊女』(講談社学術文庫)によれば、非人の一部は寄人や神人として、朝廷に直属する特殊技能をもった職人集団でもあった。これを禁裏供御人(きんりくごにん)という。朝廷に商品を供給する職人だったのだ。

その意味では、一般の百姓(公民)とは区別されて、朝廷に仕える特権のいっぽう、それゆえに百姓から賤視(嫉妬?)される存在でもあった。この場合の賤視は、少なからず羨(うらや)みをふくんでいただろう。

非人はそのほかにも、罪をえて非人に落とされるものがあり、非人手下と呼ばれる。無宿の者は、野非人や無宿非人と呼ばれる。江戸時代は無宿そのものが罪であり、江戸市中に入ることは許されなかったのだ。

笹沢佐保の「木枯らし紋次郎」で、紋次郎が江戸に足を踏み入れてしまい、夕刻に各辻の木戸が閉まる前に脱出しようと焦るシーンがある。笹沢佐保は時代考証にすぐれた人で、無宿者が夜間の江戸市中に存在できないことを知っていたのだ。

◎[参考動画]木枯し紋次郎 食事シーン

◆「餌とり」が語源だった

さて、近世部落の起源とされるのは、非人(広義の意味)のうち、穢多と呼ばれる集団である。江戸期の穢多は身分制(儒教的世襲制)の外側にある存在で、上記の非人とは異なり幕府および領主権力の直接統制を受けていたとされる。かれらは検断(地方警察)や獄吏など、幕藩体制下の警察権の末端でもあった。

穢多が逃亡農民や古代被征服民という俗説もあるが、史料的な根拠にとぼしい。なかでも異民族(人種)説は部落解放同盟から批判され、ゆえに「部落人民」という表現ではなく「部落大衆」「被差別部落大衆」という表現が適切とされる。われわれ日本人全体が、古代からの先住民と渡来人の混在、混血した存在であると考えられているように、人種的には部落民も同じである。異民族説を採った場合、そもそも日本人とは何なのかということになる。上記のとおり、日本人も「異民族の雑種」である。それでは、穢多の語源は何なのだろうか。

文献的には『名語記』(鎌倉期)に「河原の辺に住して牛馬を食する人をゑたとなつく、如何」「ゑたは餌取也。ゑとりをゑたといへる也」と記されている。

同時代の『塵袋』には「根本は餌取と云ふへき歟。餌と云ふは、ししむら鷹の餌を云ふなるへし」とある。ようするに「餌とり」から「えとり」そして「えた」である。

この「餌とり」とは、律令制における雑戸(手工業の集団)のひとつ、兵部省の主鷹司(しゅようし)に属していたとされる。

つまり、もとは鷹などの餌を取る職種を意味していたのだ。それが転じて、殺生をする職業全般が穢多と呼ばれるようになったものだ。『塵袋』にあるとおり、狩猟文化と密接な関係を持つ人々を指して「えた」と呼ぶようになったのである。

そしてそれが、穢れが多い仕事をする「穢多」という漢字をあてたと考えられる。

穢多の語源については、別の考察もある。辻本正教は『ケガレ意識と部落差別を考える』(解放出版社)において、穢(え)は戉(まさかり)で肉を切るという意味で、「多」がその「肉」という意味であるとしている。

いずれにしても、古代・中世の穢多は職業分化に根ざすものといえよう。近世において、定住化による差別が顕在化する。人為的につくられた分断と反目、政治的に仕掛けられた差別というとらえ方を前提に、近代における差別構造を考えていこう。(つづく)

◎部落差別とは何なのか 部落の起源および近代における差別構造

〈前編〉 〈後編〉

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。医科学系の著書・共著に『「買ってはいけない」は買ってはいけない』(夏目書房)『ホントに効くのかアガリスク』(鹿砦社)『走って直すガン』(徳間書店)『新ガン治療のウソと10年寿命を長くする本当の癌治療』(双葉社)『ガンになりにくい食生活』(鹿砦社ライブラリー)など。