2023年の8月6日。78回目の原爆の日です。この日は、日曜日で、快晴でした。

筆者は、自宅前からバスで広島市中区の平和記念公園近くの終点まで乗車。ただ、疲労しきっていたため乗り過ごして運転手さんにたたき起こされる不覚を取りました。

気を取り直して、平和公園へ向かうと、原爆ドーム前では左派の集会を機動隊が取り囲み、その周りから右派の方々が大声で挑発されているのを拝見しました。左派がうるさいとおっしゃる右派の方々ですが、右派のアジテーションの方が音量は大きかったようにも見えました。右派の弁士は「左派に対抗しなければいけないからだ。」と弁解されていたのが印象に残ります。

◆手荷物検査を経て入場 G7で過剰警備常態化?

原爆ドームの脇を抜けると「自民解体」というプラカードを置いている男性がおられました。

そして、平和記念公園に入り、平和記念式典会場へ向かいました。

2019年以前、すなわちコロナ前に今年から規模を回復させた平和記念式典。しかし、安倍晋三さん暗殺事件、岸田総理暗殺未遂などが相次ぐ中で手荷物検査も行われるようになりました。なるべくなら、人々の不満が高まらないような適切な政治を心掛けていただきたいものですが、現実に襲撃事件が起きている状況があるのも事実です。

とはいえ、G7広島サミットを契機に過剰警備・過剰規制に慣らされてしまうのも怖いものがあります。また、警察車両はわかるのですが、なぜか消防車がたくさん止まっていました。まさか、爆弾テロによる火災にでも備えていたのでしょうか?

◆広島市長の平和宣言 核抑止否定は良いが「平和文化」とは?

黙とう後、今年で就任後13回目となる松井一実・広島市長が平和宣言を読み上げました。

松井市長の平和宣言は秋葉忠利前市長時代よりも長いのが特徴です。これは、東京から当初は落下傘的に戻ってこられた松井市長が、被爆者らから意見をつのり、その意見を盛り込むようにしたことがあります。松井市長は初期には311福島原発事故を受けて、エネルギー政策の転換を求めるなど、国に対してガツンと物申す面もありましたが、そういう面は最近、薄れています。

松井市長は、G7広島サミットでの広島ビジョンについて事実関係に触れたうえで、「しかし、核による威嚇を行う為政者がいるという現実を踏まえるならば、世界中の指導者は、核抑止論は破綻しているということを直視し、私たちを厳しい現実から理想へと導くための具体的な取組を早急に始める必要があるのではないでしょうか。」と核抑止論を批判。その上で平和文化の重要性を強調しました。

それはそれでいいのですが、松井市長と言えば、どうしても中央図書館をデパートの上層階に移す計画など、文化をあまり大事にしないイメージがあります。ご自身の市政の足元を見つめなおしていただきたいものです。

◆子どもたちの「平和への誓い」最も拍手大きく

子どもたちの平和への誓い。今年も小学六年生二人が読み上げました。すべてのあいさつの中で最も拍手が大きく、かつ長いのはこの「平和への誓い」です。河井事件や深刻な県内の産業廃棄物問題などを背景に他の挨拶している大人の政治家たちへの広島県民の根強い不信感をも感じました。

◆岸田総理、まったく内容が頭に入ってこない

岸田総理の挨拶。正直、全く内容が頭に入ってきませんでした。周りの人の中には総理の挨拶終了を待たずに立ち上がって帰られる方も数人いらっしゃいました。

筆者は筆者で岸田さんの顔を拝見してついうっかり、「勘弁してくださいよ、増税」と思わず言葉が出てしまいましたが、誰にも咎められませんでした。

◆広島県知事 総理を目の前に核抑止論を厳しく批判は良いが、「本業」を真面目に!

岸田総理を目の前に、「核抑止論者は核抑止論が破綻したとき、全人類の命、地球上のすべての命に対して責任を負えるのか」と問い、「核兵器は存在する限り、人類滅亡の可能性をはらんでいるのがまぎれもない現実。その可能性をゼロにするためには、廃絶しかないのが現実なのです」と強く訴えました。毎回の平和記念式典で核抑止論者は厳しく批判する湯崎知事。それはそれでいいのですが、今年に限っては、筆者は複雑な思いです。

特に三原・本郷町の産業廃棄物処理場問題では、知事が許可した処分場から汚染水が出ています。田んぼに水が引けずに困窮している県民がいますが、県は再稼働を容認し、困っている県民には何もしていません。そんなふうに湯崎知事が「本業」をおろそかにしていると、湯崎知事がおっしゃる正論まで、説得力を持たなくなってしまうのではないか、と懸念されます。

◆中満国連事務次長 さすがの演説

中満泉・国連事務次長は、事務総長自ら出席された年を除き、ほぼ毎年、近年では平和記念式典に参加されます。核兵器禁止条約にも触れられ、100点満点の演説でした。国際公務員を目指される日本人の多くが実は女性。中満さんはそうした優秀な日本人女性の代表的な方でもあります。

ただ、一方で、日本という国があまりにも若い女性にとっては魅力に欠けるから、国際公務員を目指される方も多いということもあるかと思います。広島自体が若い女性を中心に人口流出が多い中で、筆者は複雑な思いで、中満さんによる演説を聞かせていただいています。

◆中国電力前で汚染水放出・核のゴミ持ち込み・岸田自称GXにNO

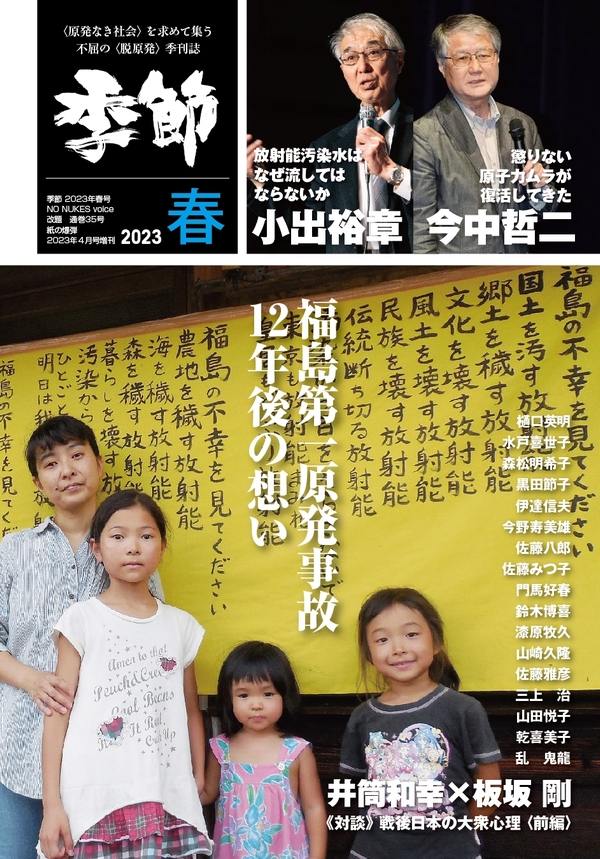

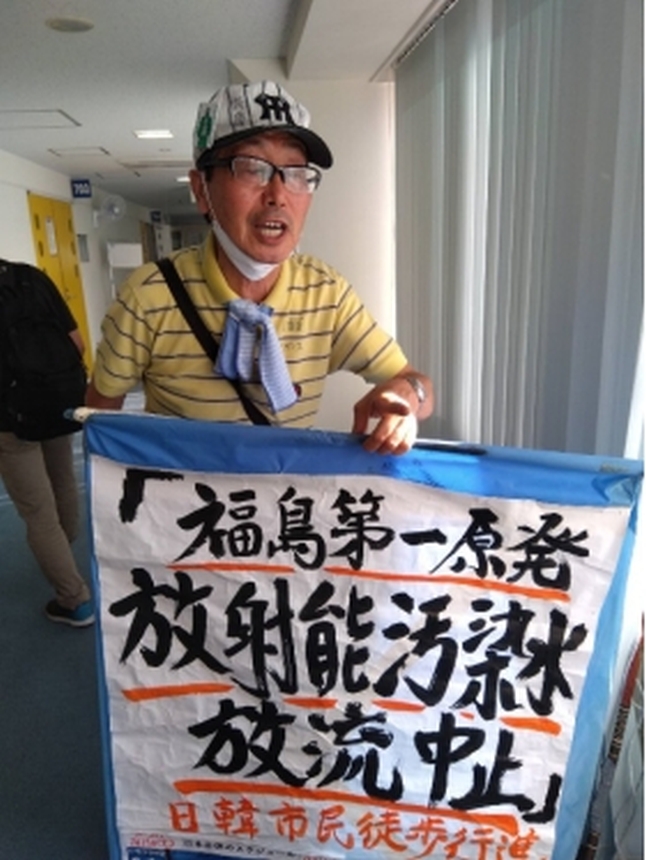

その後、筆者は、中国電力前で【8.6ヒロシマ平和へのつどい】主催の集会に合流しました。福島の汚染水海洋放出ノーの訴え。そして、上関に核のゴミ=死の灰の貯蔵施設をつくろうとする中国電力と関西電力の暴挙への怒りの声。そして、岸田政権の自称GXによる、老朽原発再稼働にNOの声。

この日は日曜日でしたが怒りの声が上がりました。そうした中で、「反戦タイガース」を名乗る男性が、「六甲おろし」を「原発下ろし」に変えた替え歌を披露し、一座を和ませました。

◆原爆小頭症をご存じですか?

午後は、8.6ヒロシマ平和の夕べに参加。平尾直政さんのご講演が最も印象に残りました。

平尾さんはきのこ会(原爆小頭症被爆者と家族の会)事務局長、でRCC社員を長年務め、現在は大学院生でもいらっしゃいます。

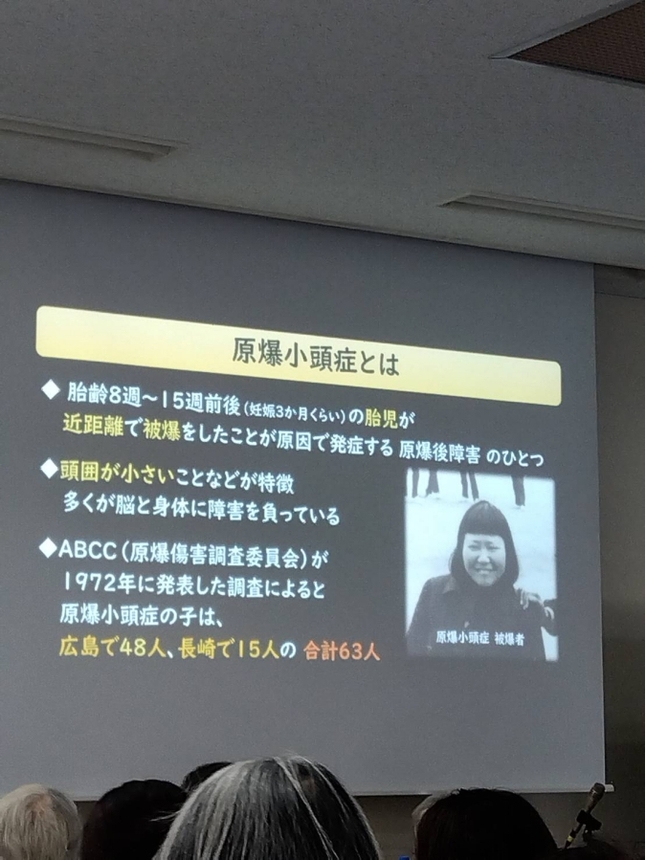

原爆小頭症は胎児として近距離被爆した方で、被爆が原因で、知的障害やその他の症状が発生した方です。広島で48人、長崎で15人いらっしゃったそうです。意外に少ないと思われる方もおられるでしょうが、そもそも、近距離でお母さんが被爆した場合、即死してしまう場合が多いので、数としてはこれくらいだそうです。しかし、数が少ないがゆえに、実態が伝わらず、当事者や親御さんが苦しんでこられたのです。被爆二世と勘違いされることもあったそうです。

旧ABCC(現・放射線影響研究所)は、原爆小頭症の存在を把握していたが表沙汰にしてきませんでした。戦後二十年、救いの手が差し伸べられず、成育不良は栄養失調ということにされて原爆症に認定されない状態が続いてきたのです。

そして、1965年に親たちが集まり、きのこ会が発足しました。会の名前には親たちの強い思いがあったそうです。きのこ雲の下で生まれた小さな命だがきのこのように元気に育ってほしい。というものです。

会の目標は

1.原爆症認定。

2.終身補償

3.核兵器廃絶

で、1と2が一定程度実現した現在では、核兵器の廃絶が一番の目標です。

原爆小頭症会員は2023年7月末で11人おられます。(厚労省によると当事者は12人です。一人の未加入の方は個人情報保護法により会としてアクセスできない状況です)

きのこ会をジャーナリスト3人が支えたそうで、その一人は、昭和帝に『原爆についてどう思うか』聞いた中国新聞の秋信記者です。親たちは1966年、分裂した平和運動やマスコミの報道に傷ついていた中で、ジャーナリスト3人が窓口になり「盾」になったものです。

原爆小頭症児には地域の厳しい目が向けられてきました。幼女がいたずらをされそうになった事件があった際には、根拠のないうわさで犯人扱いさたそうです。また、善意で縁談を持ち込んだ人に対して、お断りしたところ、「お宅は贅沢言えないでしょう」と言われて傷つく、ということも起きています。

平尾さんは「原爆投下はアメリカがやった。しかし、原爆小頭症の子供と家族に「冷たいまなざし」を向けたのは悪気のない周囲の人たち-私達だ。」と指摘しました。

ヨシカズさんという男性のケースでは、50歳で人工透析により入院し、そのころ、母親も母親は脳梗塞に倒れ入院。母親の願いは息子と一緒に暮らすことでしたが、ヨシカズさんは1998年に死去。納骨を終えた日に母親も死去し、生前に夢はかないませんでした。

2013年67歳で亡くなった女性の場合、戦後すぐに、母親も兄も出て行ってしまい、家族がバラバラになりました。この女性は瀬戸内海の島で父親と二人くらしで、父親が亡くなってから家がゴミ屋敷状態になっていました。

兄が施設入居を薦めるも島の暮らしになれていたので結局、拒んだそうです。お父さんは生前、娘について「自分より早く死んでほしい。」とこぼしておられたそうです。それは娘の将来を心配してのことで重苦しさが伝わってきます。こういうことを繰り返させないためにも核兵器は廃絶しなければならない。それがきのこ会の今の目標だそうです。

最後に平尾さんは「ローソクはいつか燃え尽きるがほかのローソクに火を移せば燃え続ける。わたしはその別のローソクになりたい」と決意を表明し、大きな拍手を浴びました。

▼さとうしゅういち(佐藤周一)

元県庁マン/介護福祉士/参院選再選挙立候補者。1975年、広島県福山市生まれ、東京育ち。東京大学経済学部卒業後、2000年広島県入庁。介護や福祉、男女共同参画などの行政を担当。2011年、あの河井案里さんと県議選で対決するために退職。現在は広島市内で介護福祉士として勤務。2021年、案里さんの当選無効に伴う再選挙に立候補、6人中3位(20848票)。広島市男女共同参画審議会委員(2011-13)、広島介護福祉労働組合役員(現職)、片目失明者友の会参与。

◎Twitter @hiroseto https://twitter.com/hiroseto?s=20

◎facebook https://www.facebook.com/satoh.shuichi

◎広島瀬戸内新聞ニュース(社主:さとうしゅういち)https://hiroseto.exblog.jp/