◆「裸のラリーズ」脱退

1968年の5月頃、私はバンドを辞めることを水谷、中村に告げた。「同志社学館での出会い ── ジュッパチの衝撃の化学融合」から約半年が経っていた。

それは中村の高校の同窓というドラムの加藤君が入って練習場も桂の彼の家に移った頃、「裸のラリーズ」がミュージシャンとしての本格活動に入る時期でもあった。

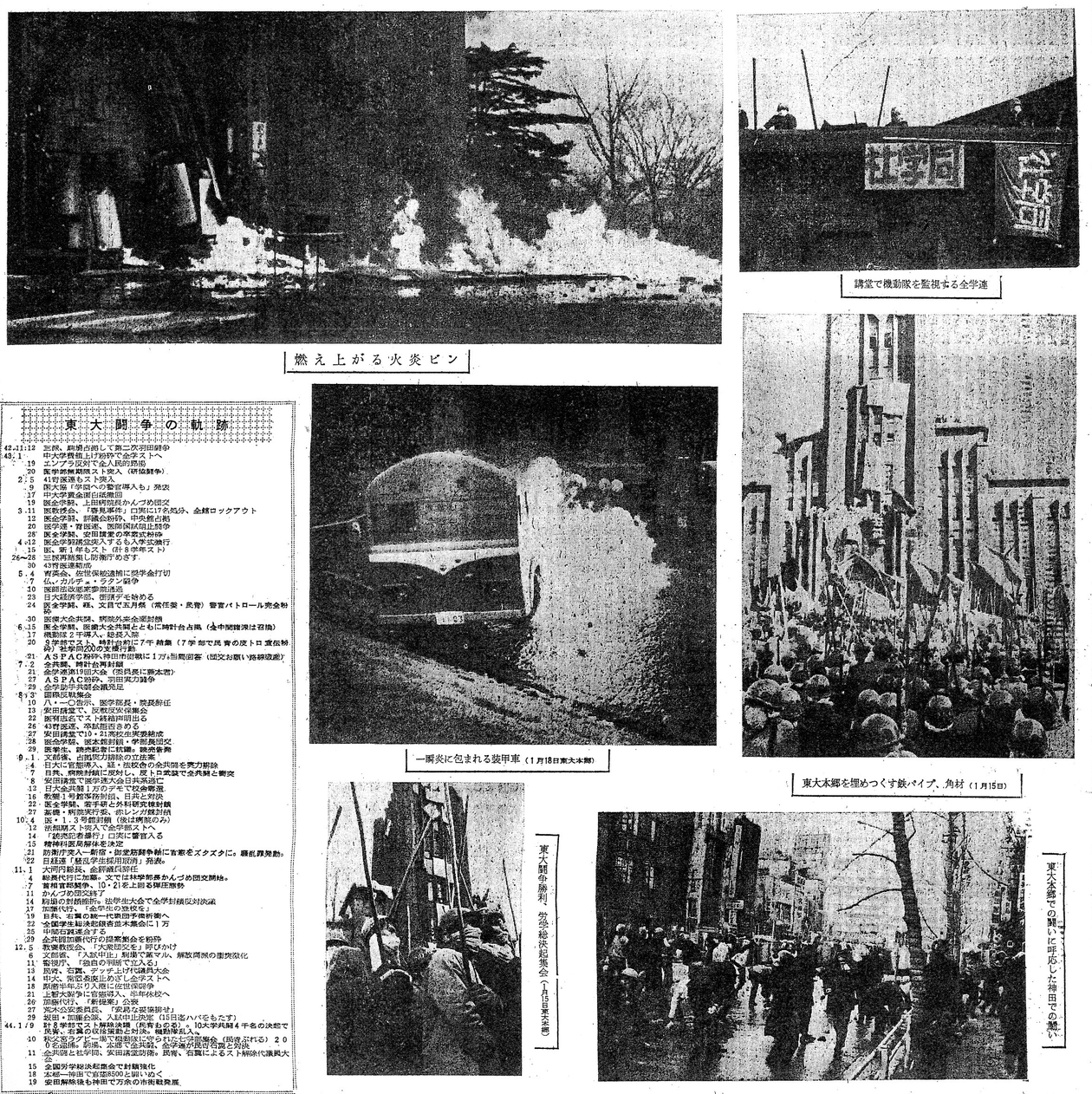

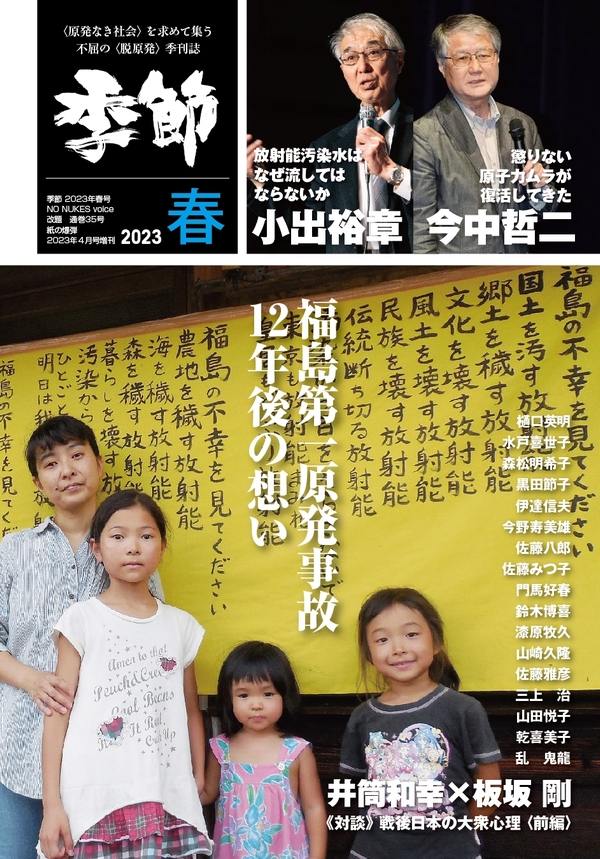

その頃、学生運動は佐世保闘争の高揚を経て東大医学部闘争の激化から東大卒業式は祝典中止に追い込まれ、後に東大全共闘結成に至る。中国は文化大革命の真っ最中、パリでは世界を揺るがすフランス五月革命の胎動が始まっていた。

1968年という熱い政治の季節の開始を告げる時期、私は居ても起ってもおれない気持ちだった。

私はミュージシャンとなること、ベースギター練習に打ち込むモチベーションを持てなくなっていた。このままでは本格的にバンド活動を開始するみんなに迷惑をかけるだけ、私は脱退の意を水谷、中村に告げた。彼らは私の意を理解し、それを快く受け入れてくれた。彼らも心に「革命のヘルメット」を宿す人間だった。

辞める時、水谷が「それ僕にくれないかなあ」と言っていた私のお宝、細身の五つボタン、黒のコーデュロイ上着をプレゼントした。ベース・ギターもバンドに譲った。それらは政治転進の私には不要のものだった。

こんな風にミュージシャンとして何の貢献もないまま私は「裸のラリーズ」を去った。

その後の私はデモや政治集会に参加、組織に属さない孤独にもがく日々が続いたが1969年1月の東大安田講堂死守戦で逮捕、起訴後の拘留を経て秋に保釈後、ようやく赤軍派に加入、翌年3・31「よど号ハイジャック闘争」で渡朝に至る。このことは別途、触れるとしてその後のラリーズとの関わりについて少し書いておこうと思う。

2019年、誰知ることもなく逝った水谷孝、その死はHP「Takashi MIZUTANI 1948-2019」 の立ち上げで皆が知ることとなった。‘90年代初頭の活動停止後、どこで何をしていたのか、家庭を持ったのかどうかさえ世間で知る人はいない。「裸のラリーズ」だけを遺して神秘に包まれたままこの世からふっと消えた水谷、実に水谷的な人生全うの仕方だ。彼は自分のことを全く語らなかった人だが水谷亡き今、私の知る彼のことを少しでも書き残しておきたいと思う。

◆脱退後、そして「よど号」渡朝後の「水谷と私」

バンドを脱退してからも水谷、中村らとは会えば「やあ、どうしてる」という関係は続いた。

ある日、「ゴールデンカップスにゲバルトをかけよう」との水谷からの召集令状を受けた。相手は秋の同志社学園祭に出演するゴールデンカップス、学生会館ホールでやる前座がそのゲバルト舞台ということだった。

私は誰かにハモニカを借りて出演、黒セーターに黒ジーンズ、赤い布きれをネクタイ風に首に巻き付けた「左翼」スタイル、そして自衛隊の戦闘靴で決めた。この時、琵琶を持って参戦という変わり者がいたが久保田真琴(夕焼け楽団)だったように思う。例によって事前練習も打ち合わせもない「裸のラリーズ」式ぶっつけ本番、私は水谷の即興的な唸るギターに合わせハモニカを延々吹きまくった。文字通りのアドリブ。いつ終わるか果てしもない即興演奏、どう終わったかも記憶にない。

「ゴールデンカップスにゲバルトをかける」 ─ きれいなお決まり音のグループサウンズ撃破の轟音とアドリブ演奏 ─ 自分たちの音楽理念で挑む! これが水谷式のゲバルトだ。ホールの聴衆はあっけにとられたことだろう。ゴールデンカップスが兜を脱いだかどうかは知らないが、前座をわきまえない果てしのない轟音アドリブ演奏はさぞかし「迷惑」ではあっただろう。

「裸のラリーズ」公式アルバムの“’67-’69 Studio Et Live ”の最初に収録の“Smokin’ Cigarette Blues”という曲がある、あれが学園祭でのゲバルト出演、アドリブ演奏であろうとほぼ確信している。この曲を聴くと騒音の背後で唸っているハモニカ風の音が私の記憶の中の感覚、水谷の轟音ギターに応じイメージが膨らむままに吹いていたあの即興感覚が蘇る。水谷が精選したたった3枚の公式音源、その一曲にラリーズの原点、「オリジナルメンバーによる唯一のもの」としてこれを入れてくれたのだとしたら、それは私への水谷なりの「義」なんだろうと勝手に感謝している。いまは確かめる術はないが……

VIDEO

その後は激化一途の政治闘争の渦中にあって水谷、中村らと会う機会はなく、「裸のラリーズ」も私の頭からは消えていった。

渡朝後のピョンヤンで「その後のラリーズ」を知ったのは‘79年の『ぴあ』11月号に掲載されたイベント紹介記事、青山ベルコモンズ「裸のラリーズコンサート」。告知にはサングラスの水谷の写真が! 「おお、まだやってんだ」とアングラバンドとして生き残ってたことが正直嬉しかった。その時は「まあ、細々とやってんだろうな」くらいの感覚だった。

二度目は‘90年代初期? ピョンヤンで会ったテリー伊藤と一緒に訪朝の前衛漫画家・根本敬さんから「幻の名盤」なんとかで「裸のラリーズ」テープ、“’67-’69 Studio Et Live”をプレゼントされたこと。この時も「アングラの名盤に入ってんだ」、そこそこ健闘してるじゃないか程度の認識だった。

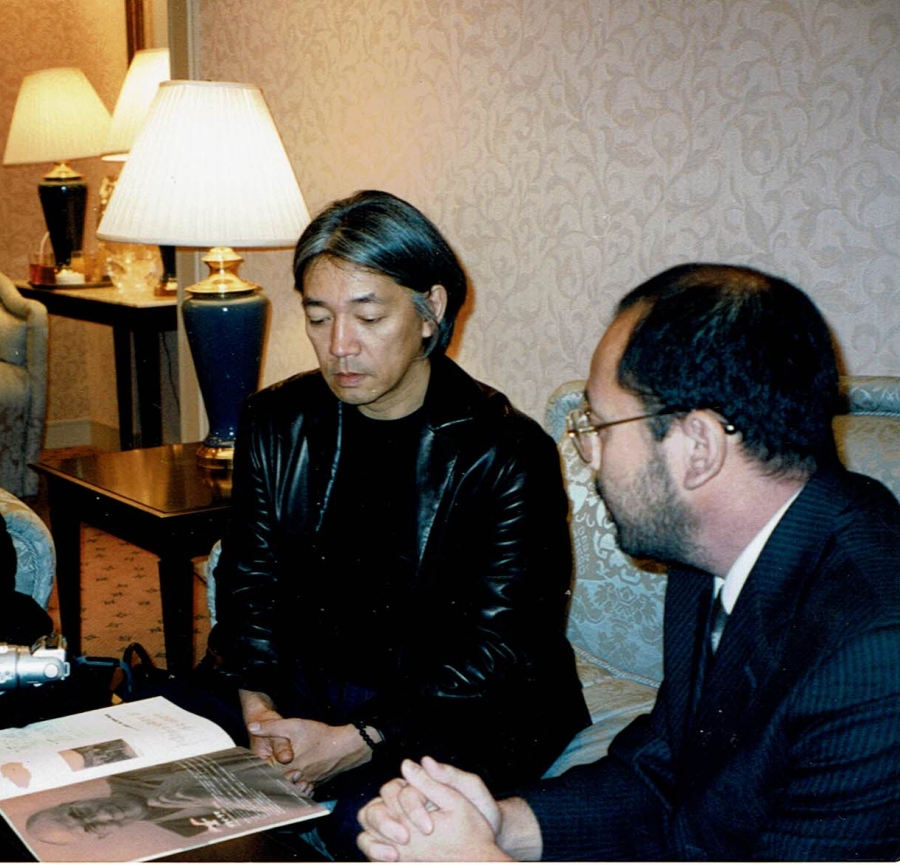

そんな私の認識を大きく変えたのは、2000年代に入ってのピョンヤンでの英労働党EU議員、Glyn Fordとの出会い。彼から「貴方達の中にギターやってた人がいるよねえ」と言われて、もしかして私のこと? 日本でバンドやってたことがあると話すと、彼から“Les Rallizes Dénudés”じゃない? 「実は自分の友人にファンがいる」と聞かされた。

これには正直、驚いた。「へえ~、海外にまでファンがいるんだ!」 ── 世界的バンドになったのか! これは仰天の事実だった。以降、G.Fordとは訪朝の度に会うようになり、ネオナチ反対運動をやってる彼の友人、「裸のラリーズ」ファンの依頼ということで私のサインを送ったりするようになった。G.Ford自身はローリング・ストーンズ愛好家、東大留学経験で宇井純とも親交あったという私とほぼ同世代、英プレミア・サッカー同好の士でもある。

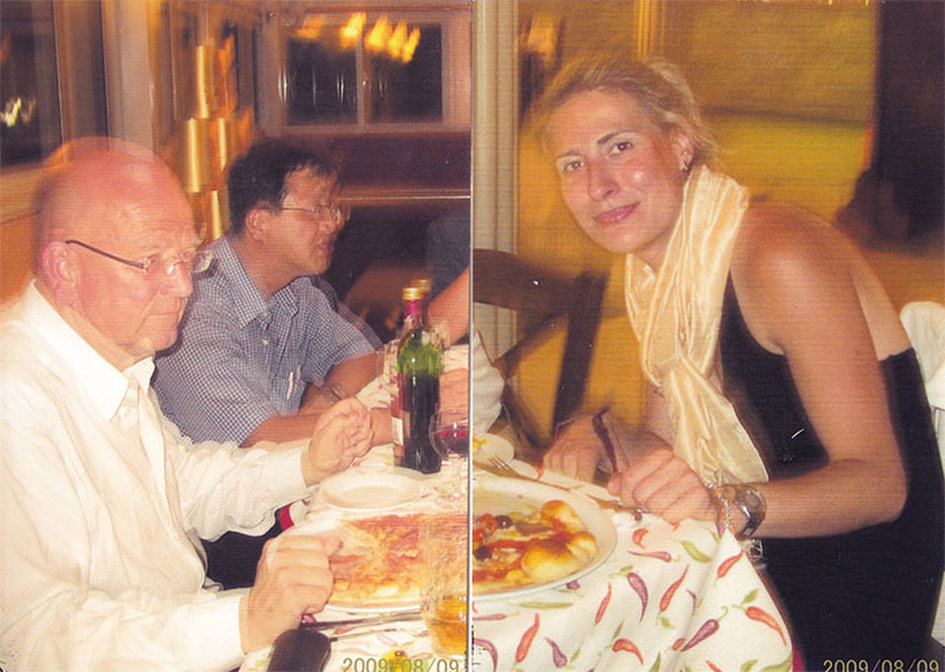

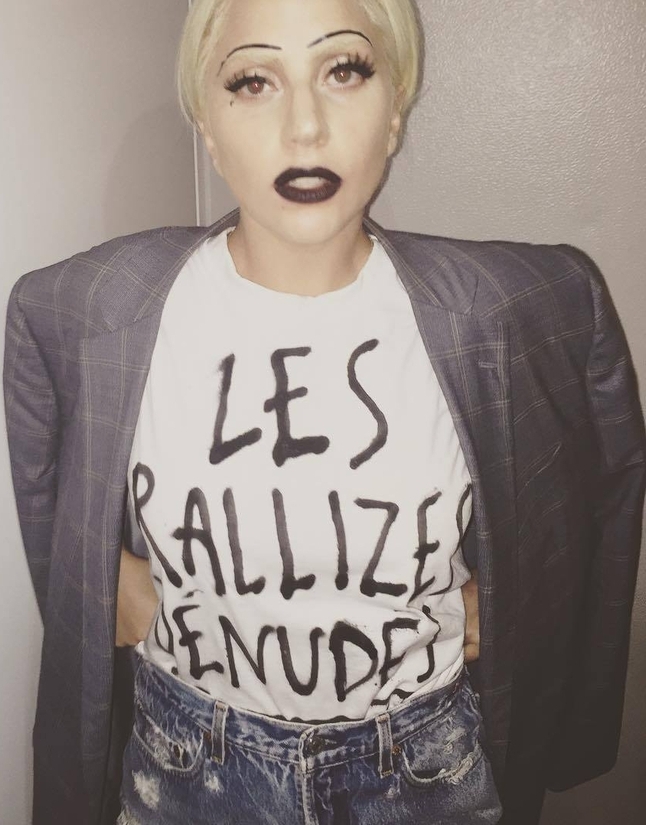

[左]Glyn Ford英労働党EU議員(当時)とピョンヤン市内のイタリアン・レストランで会食。[右]随行カメラマンのクリシニコーヴァさん(2009年) LadyGaga“LES RALLIZES……” 世界的支持者といえば、あのレディ・ガガが“Les Rallizes Dénudés”ロゴ入りTシャツ写真姿を彼女のインスタグラムに掲載、知人から送られたその数枚を見たがとてもカッコよかった。超ビッグなレディ・ガガを惚れさせた水谷の凄さを見せつけられた思いだった。

訪朝した雨宮処稟さんからも「ラリーズ初代ベーシストですよね」と言われた。彼女の著書の中にプレカリアートの一人が「部屋を閉め切って布団を被って轟音ラリーズを聴く」話があった。“生きづらい”若者には「救いの轟音」なのだとラリーズの功績を再認識させられた。

労働者ユニオン代表だった小林蓮実さん、派遣で働く彼女の友人にもラリーズ支持者がいるとも聞いた。

2010年代にFさんという「裸のラリーズ」熱烈支持者の女性から手紙やメールでラリーズの詳しい情報を得られるようになり、彼女からの「ロック画報」No.25特集号で「その後のラリーズ」の全貌をほぼつかめ、「水谷の偉業」を知ることになった。そのFさんは‘13年に表参道付近にある「Galaxy ── 銀河系」で「裸のラリーズ・ナイト」を主催、私がメッセージを送ることになった。根本敬×湯浅学対論も持たれ、21世紀に入っても冷めやらぬラリーズ支持者の熱気を感じたものだ。

こうした人々との交流の中で「ラリーズ」公式音源、映像ほか“yodo-go-a-go-go”など非公式音源も入手、ピョンヤンにいる私の中に時間と空間を越えて「裸のラリーズ」が蘇った。

結成50周年の2017年秋には、椎野礼仁さんの仲介でBuzz-Feed Japan、神庭亮介記者の電話取材を受け、私のラリーズ体験を語ったが、それはネット配信されけっこう反響があったと神庭記者から伝え聞いた。

結成50年を経て取材が来る、活動停止後20余年も経たバンドの記事を待つ熱狂的支持者がいる。布団を被ってラリーズを聴くプレカリアートの若者がいる。レディ・ガガがロゴ入りTシャツ姿をインスタグラムに載せる。「裸のラリーズ」サポーターは百人百様だが、バンドは彼らの胸に永遠に生きている。

それもこれも水谷孝のなせる業、偉業だと痛感させられる。

「誰のものでもない自分だけのものを」! そんなバンド「裸のラリーズ」を水谷はこの世に産み遺していったのだ。

◆“yodo-go-a-go-go” ── 愛することと信じることは……

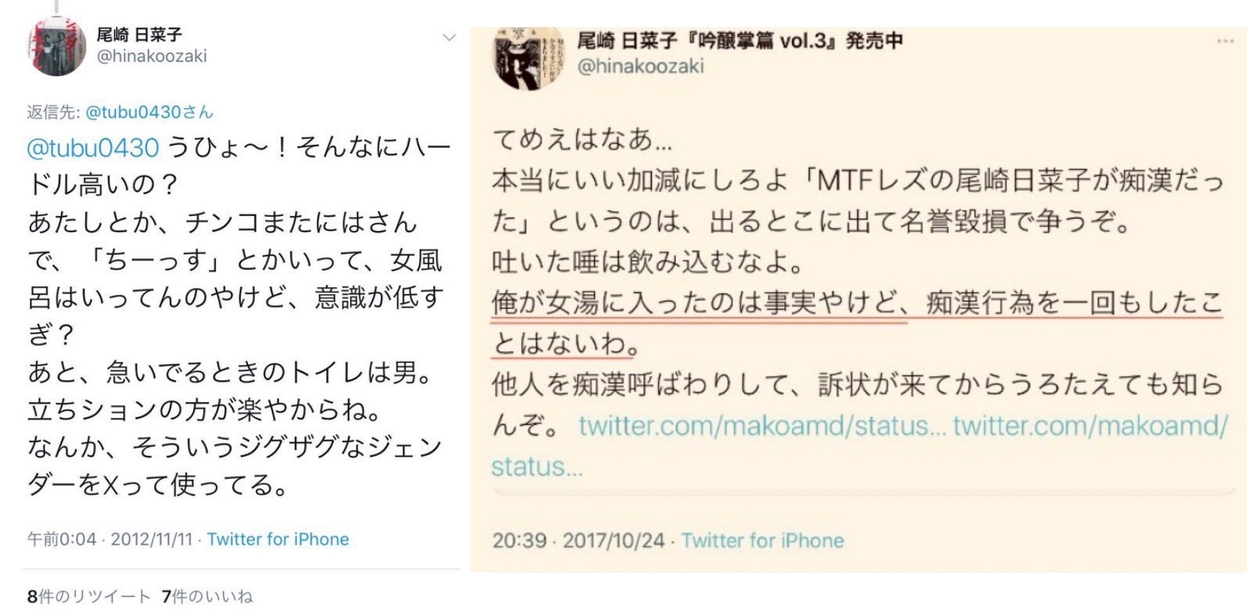

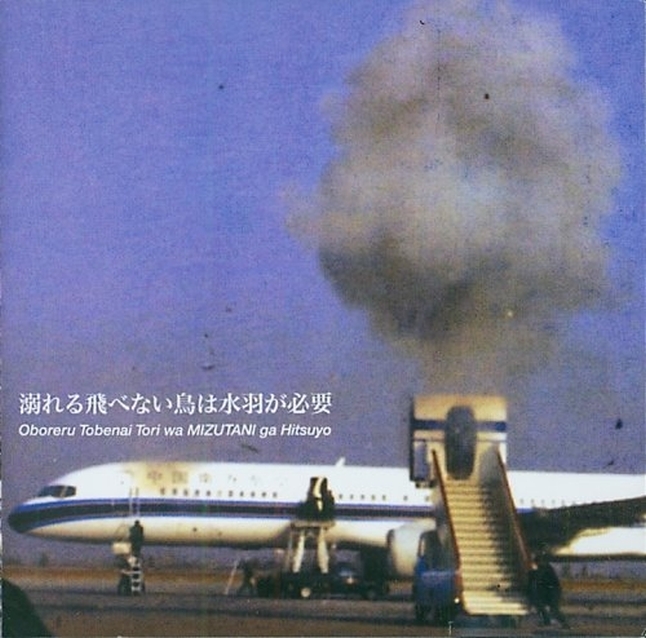

”yodo-go-a-go-go”ジャケットに記された「溺れる飛べない鳥は……」の日本語表記と謎のローマ字表記 英国製海賊版とされるアルバム“yodo-go-a-go-go”、でもこれには水谷が関与していると言われている。私は「水谷の関与」を確信している。

確信の根拠は、まずアルバム・タイトルに“yodo-go”を選んだこと、またジャケット写真に「よど号ハイジャック」を想起させる「煙が上がる駐機中の飛行機」を配したことだ。「よど号」メンバーがオリジナルメンバーにいたことは知られているが、わざわざ“yodo-go”タイトルの海賊版を創る物好きはいないだろう。

それにこのアルバムには私が参加したであろう演奏“Smokin’ Cigarette Blues”が収録されていることも水谷の関与を臭わせるものだ。

私が何より「水谷の関与」を確信するのは、アルバムの裏ジャケットに記された「謎のメッセージ」にある。

日本語表記には「溺れる飛べない鳥は水羽が必要」と記されているが、小さなローマ字表記ではそれが“Oboreru Tobenai Tori wa MIZUTANI ga Hitsuyo”と「水羽」を“MIZUTANI”に置き換えてある。これは水谷らしい謎かけだ。

私はこれを「溺れる飛べない鳥」には「水谷」という「水羽」が必要、と解釈している。つまり「溺れる飛べない鳥」のために「水谷」は在る、飛べるかも知れないし飛べないかも知れない、でもせめて溺れないように「水羽」くらいは提供することはできる。それが水谷の「裸のラリーズ」、「飛べない鳥のための革命」なのだ、と。

「愛することと信じることはちがう」、これは水谷の歌詞に出てくる言葉だ。「おまえの言葉の中に愛を探したことは いつのことだった!」とか「いまではおまえを信じることはできない」そして「僕の腕の中におまえは死んでいる」、そんな歌詞をいろんな楽曲で水谷が歌っている。

歌詞によく出てくる「おまえ」は「革命」を指すと評した人がいる。

1969年から‘70年年初冬に同志社放送部のスタジオで収録されたCD“MIZUTANI/ Les Rallizes Dénudés”には轟音ノイズのこのバンドには珍しいフォークっぽい美しくも悲しみをたたえたメロディに乗せて上記のような歌詞がいろんな曲で歌われている。

VIDEO

VIDEO

このアルバム収録時のことをギター参加の久保田真琴が「ロック画報」(ラリーズ特集号)で語っている。少し長いがその頃の水谷を知る上で重要な当事者証言だから引用する。聞き手は、ラリーズ・ファンでもある音楽評論家の湯浅学。

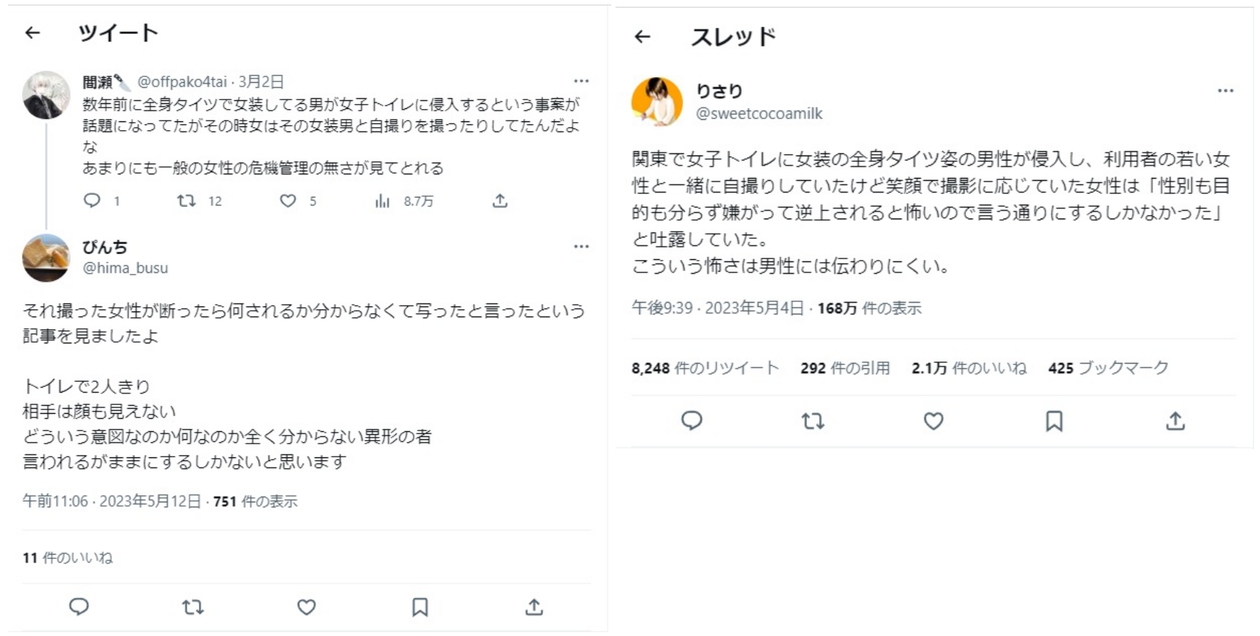

久保田 もう、学校もぐしゃぐしゃな時代でロックアウトされてたんだけど、キャンパスでバタっと出会ってね。……それで、聞いたら、まあ、「つかれちゃった」と。たぶん、学生運動のことでいろいろあったんだろうと思うんだけどね。

湯浅 ……・

久保田 う~ん……だからよど号の事件はいつだっけ?

湯浅 70年の3月31日です。

久保田 ええ~、そうなんだ。じゃあ、もう、よど号が行く前にいったん解散してたんだ。

湯浅 みたいですね。そのあたりに分かれ目がどうもあったらしくて。

久保田 だから、彼はやっぱりミュージシャンを選んだんだな。まあ、そういうことですよ。そう……そうか、私はなんか、頭の中では、あの録音はもう、よど号が行っちゃった後っていうイメージがあったんだけど、違うんだね。

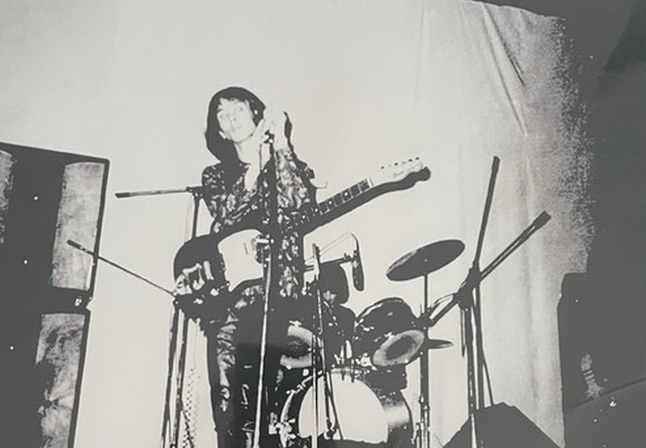

水谷の歌うマイクスタンドの前に「赤軍派」のヘルメットがぶら下がってる。場所は京大西部講堂か? 同志社での“MIZUTANI/ Les Rallizes Dénudés”収録直前の1969年は1月の東大安田講堂落城以降、全国の大学のバリケードは警察機動隊によって解体され、拠点を失った学生運動は混迷期に入る。立命全共闘だった『二十歳の原点』の高野悦子さんなど多くの自殺者が出た年でもある。混迷突破をめぐる党派内部の混乱もあって1968年にはあれほど熱かった政治の季節、革命の前途は一転してうすら寒くも暗澹となりゆく時期、しかし余熱はくすぶっていた。

赤軍派はそんな余熱を革命の熱気に換えようという組織だった。ある公演舞台(京大西部講堂?)で水谷の歌うマイクスタンドの前に「赤軍派」のヘルメットがぶら下がってる写真があるが、彼が心を寄せていた可能性はある。でも赤軍派拠点だった同志社キャンパスは久保田の言うように「ぐしゃぐしゃな時代」、水谷に何があったか知る由もないが「つかれちゃった」という状況にあったのだろう。私はこの年のほとんどを安田講堂逮捕後の獄中にあって現場を知らない。

1969年の京都、水谷周辺の時代の空気感、それが水谷の歌う「愛することと信じることはちがう」という季節感なのだろうと私流に解釈している。

それは私にもある程度、想像はできるあの時代のひりひりした空気感だ。

案の定、時代は「連合赤軍の同志粛正」、「中核・革マル戦争」のように新左翼諸党派の「内ゲバ殺人」へと流れていった。革命は何のため? 誰のため? を忘れた革命、党派利害第一、党利党略に翻弄され「いまではおまえを信じることができない」革命に堕ちて行く。

「僕の腕の中にお前(革命)は死んでいる」 ── 水谷はミュージシャンとして「溺れる飛べない鳥のための革命」を自分の使命とし、「裸のラリーズ」で水谷の革命をやる、そう心に決めたのだ。

雨宮処稟さんの著書に出てくる「布団を被ってラリーズの轟音を聴く」プレカリアートの若者は、そんな水谷の言う「溺れる飛べない鳥」の一人なのだろう。

「愛することと信じることはちがう」、それは革命とは言えない。「愛することと信じることは同じ」と言える革命はきっとあるはずだ。あきらめずに地面を掘り続ければ、必ず水は出てくる、私もあの時代を生きた一人、今もそれを追求途上にある。

だから私は“yodo-go-a-go-go”裏ジャケットに記された謎かけのようなメッセージを私に対する水谷の決意表明だと受けとめ、ならば私は私の革命を続ける責任があると肝に銘じる。

「裸のラリーズ」の楽曲で私のイチ推しは“yodo-go-a-go-go”所収の名曲“Enter The Mirror”だ。“’77 LIVE”にも同曲があるが断然こちらがいい、私にとっては珠玉の名曲、「私の裸のラリーズ」だ。

この“Enter The Mirror”を聴きながら「愛することと信じることは同じ」革命を追求する責任が自分にはあるのだということを私は忘れないようにしている。

「鏡よ鏡 天国でいちばんカッコイイのは誰? それは“裸のラリーズ”」 ── 天国にあってもそんな水谷孝であろうことを確信しながら……

VIDEO

P.S.

“Enter The Mirror”にまつわるお話しとして……

水谷との関連でぜひ触れねばならないが収まりどころがないので「追記」にそれを書く。

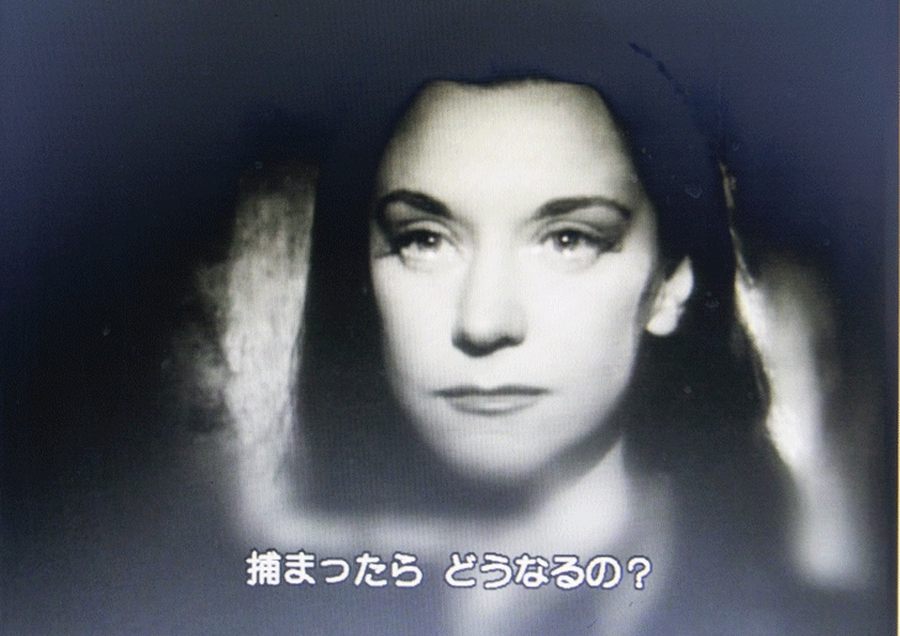

「オルフェ」という1950年代の古いフランス映画がある。詩人ジャン・コクトーの創った映画だ。私には珠玉の名曲”Enter The Mirror”はこの映画を想起させる。

死より恐ろしい刑罰に美しく毅然と!“死神の女王”(映画「オルフェ」より) 鏡の外は現実の人間世界、鏡の中に入ればそこは「死者の世界」、「死に神の女王」は「鏡の外」の世界の詩人を愛してしまう、それは「鏡の中の世界」では許されない御法度とされる行為、しかし「鏡の中」の法廷で「死に神の女王」は詩人への愛を否定せず自分の愛を貫く、そして「死より恐ろしい刑罰」の待つ刑場へと向かう、毅然と美しく!

コクトーの詩を好んだとされる水谷、“Enter The Mirror”は「死に神の女王」を意識した楽曲、私は勝手にそう解釈している。私は水谷がこの「死に神の女王」に自分を重ね合わせているのではないかと思えて仕方がない。(つづく)

VIDEO

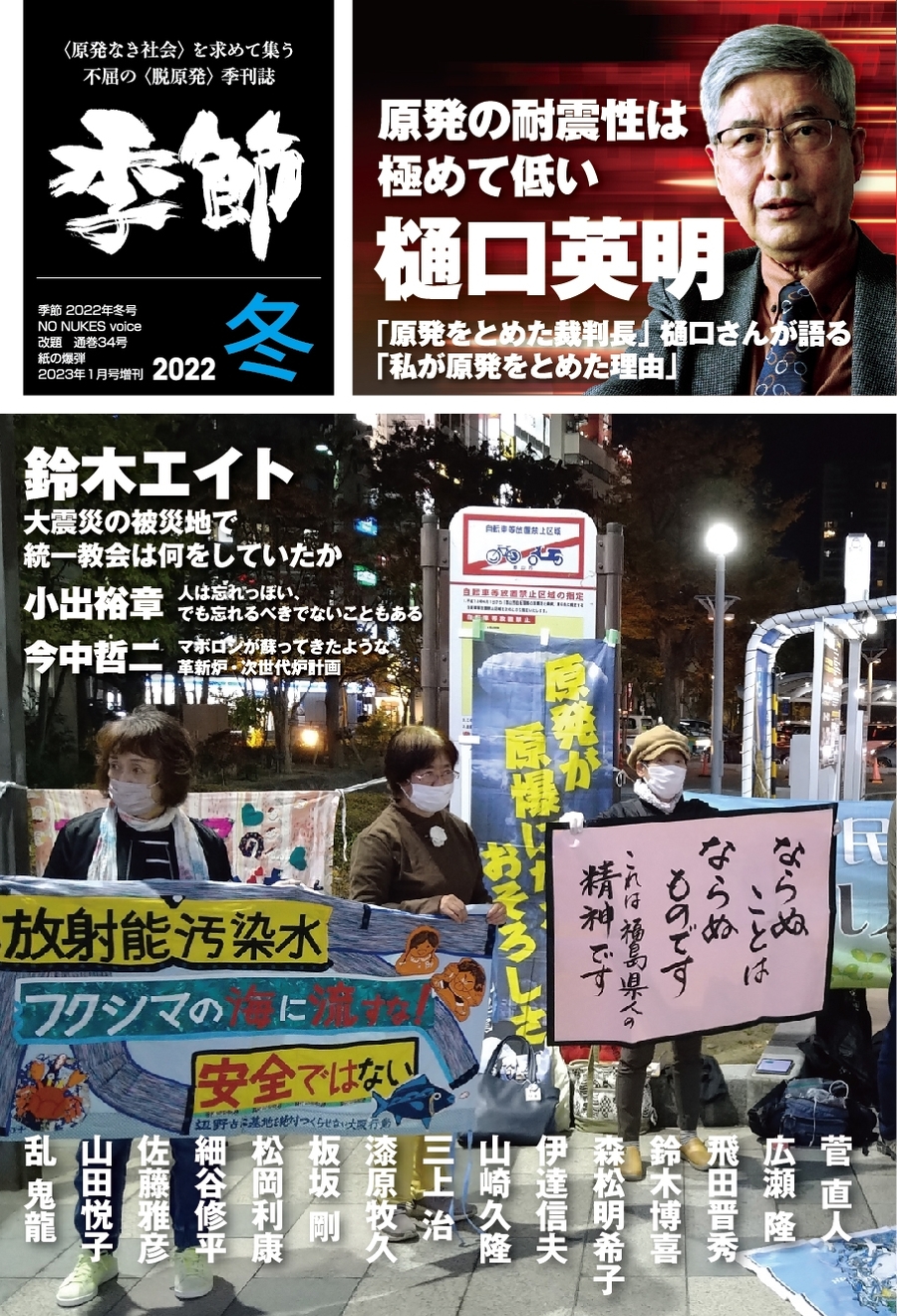

若林盛亮さん ▼若林盛亮(わかばやし・もりあき)さん「ようこそ、よど号日本人村」 で情報発信中。

『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』(紙の爆弾 2021年12月号増刊) 『一九七〇年 端境期の時代』