◆「ロックと革命」舞台はin京都に

ビートルズ「抱きしめたい」脳天直撃から「ならあっちに行ってやる」! そして「特別な同志」OKとの出会いによって、17歳の革命は音楽&恋からその一歩を踏み出した。

「いいんじゃない、若林君はぜんぜん悪くないよ」とOKは言ってくれたけれど、それが17歳の「無謀な決心」であるという事実にはまったく変わりなく、Bob Dylanの“Like A-Rolling Stone”、転がる石ころのごとく、どこに転がっていくのか当てのない船出だった。でも「転石、苔を蒸さず」、転がることによって私の革命は苔蒸さず(錆び付かず)、A-Rolling Stone 途上の逸脱、曲折はあったけれど幸運な出会いが私を前へ前へと進めてくれた。

1965年の春、18歳になったばかりの私は進学校、受験勉強からドロップアウトの「成果」として大阪市大は不合格、同志社の「大学生」となった。結果的には「京都という文化」の地で音楽や人、学生運動と多くの幸運な出会いを経験できた。

VIDEO

◆京都御所の啓示「二十歳 ── それが人生で最も美しい季節だとは誰にも言わせまい」

若林君は大学生になったけれどOKはまだ高校生、だから故郷、草津での個室&路上トークと私書箱文通、ときには長電話の十代トークはそのまま続いた。

この頃だと思うが、OKと神戸国際会館に「愛なき世界」ヒットのPeter & Gordon ライブ公演を観に行った。閉幕後、本場のLiverpoolサウンド二人組を見たくて楽屋付近をうろついていたら同じような女の子達に「あんたのヴォーカルもよかったよ」と言われた。

「はあ~っ??」の私に「堺正章に間違われたんだよ」とOKがにんまり笑った。「なんで僕がマチャアキなんや!?」と憮然の私、でも彼女は女の子達の「評価」にまんざらでもなさそう。それはスパイダースが前座を務めていた時代のお話。

VIDEO

秋頃には私の髪は女の子のおかっぱ頭越えでさらに成長、“You Really Got Me”大ヒットKinksのリードギターがカッコよくて彼の長髪を真似て真ん中分けにしてみた。

ある日、OKが知り合いのいる美容室に私を連れて行った。当時は男子禁制の場、営業時間終了の店で美容師とOKはああでもないこうでもないと私の頭をいじくり私の真ん中分けはきれいに整髪された。

この美容室にはその後も連れて行かれたと記憶する。OKにとっては私の長髪の成長が「若林君の成長」になっていたのだろう。私とOKは「長髪運命共同体」、どうってないことかもしれないが「長い髪の二人組」にはとても大事なこと、「女の子の授業はあっちだ-ならあっちに行ってやる」は後戻り不可能の地点に。男子の長髪が希少品種であった時代のエピソード。

一年後の1966年、OKも晴れて大学生、同志社近くの私大に入学、二人は「いつも一緒」の時間を持つようになった。

講義の時間帯が合えば通学路も一緒、「若林君います~」とOKが私を誘いに来て「M子ちゃん来はったでえ」と母が私を呼んだ。高校生の頃は「受験勉強中なのに……」と渋顔だった母もこの頃になるとOKの聡明さを認め協力的になっていた。後日談になるが、私がよど号ハイジャック渡朝後、OKが数年に渡って私の母を慰めに訪ねてくれた、そう母は手紙に書いてきた。OKは永遠の恩人、感謝している。

VIDEO

二人のトークの場は京都に移った。そこは「町の大人の視線」もない自由天地。

烏丸通りに面した同志社通用門がOKとの待ち合わせ場所、今出川通り角の学生相手の広い喫茶店のコーヒー一杯で長時間粘ったあと京都御所の緑陰で憩いのひととき、時折り馴染みのレコード店をのぞいたり夕闇迫る町屋の並ぶ古都の裏通りを散策したり……。しゃれたい気分のときは、『二十歳の原点』の高野悦子さんも通った四条河原町角の小粋な喫茶店フランセにもよく行った。OKは紅茶とホットケーキ、ケーキを半分に切って分けてくれた微笑ましい思い出のお店だ。

京都で実現した「いつも一緒」の時間はとてもすてきで「恋する二人」には申し分のない穏やかな時間が流れていったと言えるだろう。ビートルズはティーンズの英雄から「アーティスト」になっていた。

しかしながら京都でのOKとの「いつも一緒」の日々、それは主観はともかく客観的には単なる「男女交際」、私はただの親のスネかじり、適当に授業に出るずぼら大学生、女の子とデートにうつつを抜かす遊び人、そう言われても反論のしようのない生活でもあった。余談だが、20年ほど前に毎日新聞が私の同窓らを取材、記事には「若ちゃんはぼんぼん」「遊びの話ばっかりしてた」「美容院に行ってたくらいの軟派中の軟派」の記述、それが当時のまわりの正しい評価。

「ならあっちに行ってやる」! 私の革命は当てもなく漂流中、ドロップアウト! 新しい世界に跳む! それはまだ17歳の革命、観念の世界に留まったまま。

そしてまた一年が過ぎ私が二十歳になった1967年の春、いつものようにOKと御所の桜を私はぼんやり見上げていた。そのとき突然、私を襲ったどうしようもない無力感── 華やかこの上ない春爛漫、咲き誇る満開の桜、それに比べて自分はなんてみすぼらしく卑小なことか…… 何やってるんや、僕は! このときの表現しようのない自己嫌悪感はいまも身体に刻まれている。

“そのとき僕は二十歳だった。それが人生でいちばん美しい季節だとは誰にも言わせまい”-まさに「アデン・アラビア」ポール・ニザンの言葉そのままの二十歳の春だった。

OKとの「いつも一緒」に安住したままどこにも動けずにいる私、「ならあっちに行ってやる」の若林君はいったいどこに行ったのだ!

◆しあんくれ~る/Champ Claire ── 心に響いたニーナ・シモン

「いつも一緒」のままでは私もOKも次の一歩が踏み出せないだろう、少なくとも私にはそんな力はない、それぞれが次の一歩を見つけるべきときが来たのだ。当時、そう明確に意識したわけではないが「無力感」「自己嫌悪感」という形で意識されたのはそんなことだと思う。

こうして京都でのOKと「いつも一緒」の時間は後味の悪さを残しながらなんとはなしに終わった。断ち切りがたい想いはありながらも消化不良を起こした青春の未熟、それ以外に言いようがないけれど彼女もそれは感じていたことだと思う。互いに成長のための革命、別行動が必要だったのだ。

しあんくれ~るのマッチ 以降の私は空虚な心と孤独を抱えたまま、とにかく次に踏み出す新しい一歩を求めた。

そんなある日、立命大広小路校舎近くの河原町通りを歩いていた私の目に止まった小粋な立て看板、そこには「しあんくれ~る/Champ Clair ジャズ喫茶」 とあった。

なんとなく心惹かれて狭い階段を上がった。ドアを開けた中はまさにジャズの洪水、昼間の世界と隔絶した空間だった。明るいお天道様の下を歩くのが億劫になっていた私には絶好の「思案(しあん)に暮れる(くれ~る)」場、以来、私の空虚を埋める居場所になった。後にあの高野悦子さん も通ったとして有名になったあの店だ。

当時はサックスのジョン・コルトレーンが人気で、またA.アイラーなどの前衛ジャズ台頭の時期、「ジャズの洪水」は心地よかったが、ロックに親しむ私には音楽的にはしっくりこなかった。そんななかで「おやっ」と思う歌声が私の心に響いてきた。

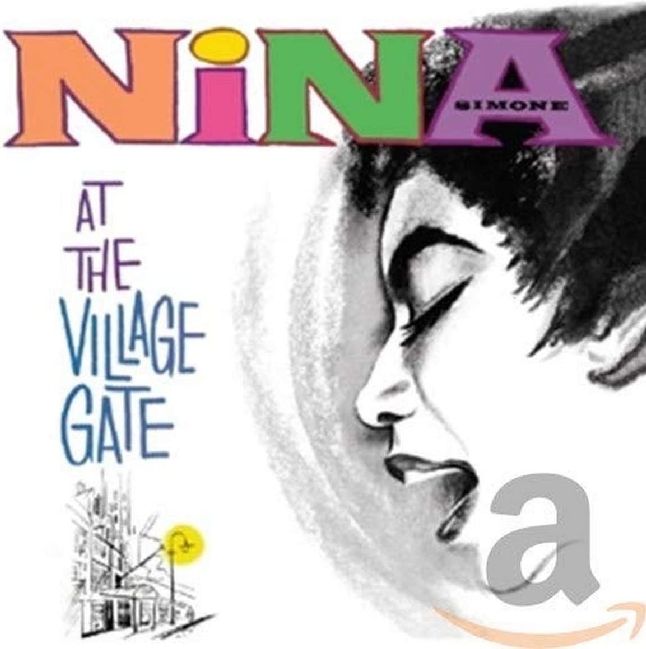

Nina Simone at the Village Gate(1962) 歌っているのはニーナ・シモンという黒人女性ヴォーカリスト、中でも心に響いたのは“Zungo”、まるでアフリカ大陸から響き渡る祈りのような歌! “Zungo”という単調な歌詞がただ繰り返される短い歌、けれどなぜかじ~んと胸に響いた。以来、私はニーナ・シモンのこのアルバム“Nina at the Village Gate” をリクエスト、「しあんくれ~る」ではいつも彼女の歌を聴いた。

最近になってニーナ・シモンのことを知った。

幼い頃からピアノの才能を認められていたニーナ・シモンはクラシック音楽のトレーニングで有名なジュリアード音楽院に通いカーティス音大への進学を夢見た。しかしそれは叶わなかった、理由は「黒人だから」! 彼女はジャズの道を歩みキング牧師の黒人公民権運動にも参加、でもその非暴力主義運動に飽きたらず過激な主張もするようになった、そして初めての黒人政権ができた中米のバルバドスに移住、ベトナム戦争に反対して税の不払い運動をやって米政府から逮捕状まで出されたという。

そんな不屈の意志の人だったから私の心を鷲掴みにしたあの力強い祈りの歌を歌えたのだろう。

VIDEO

◆ニーナ・シモンの取り持つ奇妙な縁 ── 作家志望の詩人

そんなニーナ・シモンの歌声に聞き惚れていたある日、私に話しかけてきた人があった、「いつもこの曲、リクエストされてますよね」と。「これ、あなたも好き?」と聞くと「ジャズはよくわからないけどいまかかってるこの曲はとてもいい」との答えが返ってきた。

その曲はなんと“Zungo”! 意気に感じた私はこの人と「ニーナ・シモンっていいよねえ」談義を交わした。いつしかニーナ・シモンのリクエスト盤が終わって次のジャズ曲に移った。なんとなく話がとぎれてしまいそうで私は「出ましょか?」と彼女を誘った、久々に心を割って音楽談義のできた私は話を続けたかったのだと思う。

白状すればその時の私は新宿から来たヒッピーに以前、教わったドラッグ、睡眠薬のハイミナールをやっていて精神ハイ状態、だから初対面の女性を誘うような挙に出たのかも知れない。

外に出て見るとその人はいかにも真面目な女子大生風、リボンでくくったひっつめ髪に白ブラウス、紺系のタイトスカートに低いヒールのパンプス姿、ヒッピー風の私とはまるで異質のタイプだった。

私たちは荒神口から四条河原町まで歩き、私の馴染みの喫茶店フランセで話を続けた。

彼女は立命文学部の学生、自称「作家志望の詩人」だった。

人生経験未熟のいまは小説はまだ書けない、現在は言葉を磨くために詩作を続けているのだと彼女は言った。作家をめざしてこの大学に来たけれど文学のクラスは大手出版社やマスコミ就職希望の学生ばっか、文学への野心のかけらもない、そんな大学の雰囲気に不満で「しあんくれ~る」で時間を過ごすようになったのだそうだ。空虚を抱えているのは私と同じだった。

店でよく見かける私に対してヒッピーでもなさそうな学生風がなぜ長髪人間なのか? 日頃から気になっていたとか、それは一種の文学的興味なのかもとも。隣り合わせになった機会に思い切って話しかけてみた、ヴォーカル好きの自分とも音楽的にも話ができそうと思ったから等々をうち明けた。

私は明確な志を持つこの人物に強い関心を持った。だから彼女の「文学的興味」に応えて「長髪ひとつで世界は変わる」、「ならあっちに行ってやる」以来の長髪人間の遍歴を語り「特別な同志」OKとのことも包み隠さず話した。この話は彼女の興味を惹いたようで「“あっちに行ってやる”かあ、私も跳んでみたいな」とぽつりもらした。「エエと思うけど思ったより簡単じゃないよ」とまだ次の行動に出れない自分に腐っていることも率直に私は告白した。

すると「簡単じゃないからいいんじゃないですか?」、さらりと返してきた彼女! 「ほお~っ」! 私は正直、唸らされた、この一言に惚れた。

大いに乗り気になった彼女は「お酒でも飲みながら続けません?」と出てきた。ハイミナールで精神ハイな私はこのうえお酒はヤバイと思ったけれど乗り気は私も同じで「ええでしょう」と受けた。サンドイッチ一人分を夕食代わりにして二人はフランセを出た。

木屋町のスナック風バーでは彼女はめっぽうお酒に強くタバコもふかして外見ではわからない一面を見せた。私はウィスキーコーク一杯をちびりちびりなめるだけ。

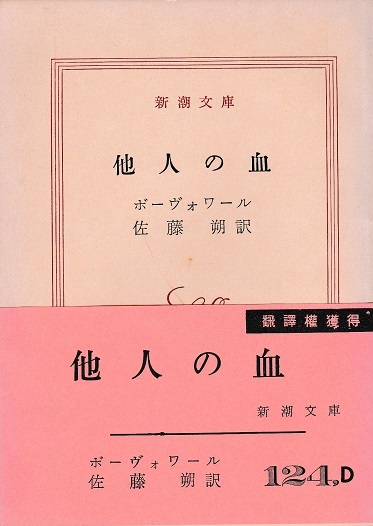

酒が入ると饒舌になった彼女は文学論を展開。明治の近代黎明期に彗星のごとく現れた「元始、女は太陽であった」の平塚らいてうや樋口一葉が憧れの作家、与謝野晶子はあまり好きじゃない、いま倉橋由美子だとかがいるけど自分は現代の新しい女性や若者を描く新しい作家になる、だから貴男にも興味があるの……等々、野心満々の話は尽きることがなかった。「僕は文学は門外漢、でも貴女の話はとても面白い」、私は話に引き込まれた。大人しい女子大生風の見かけによらず意志の強い女性だった。

一方的な文学論を夜遅くまで続けるうちに深酒してろれつも怪しく足取りも覚束なくなった彼女、それもまた「詩人」の微笑ましい一面。結局、私がタクシーで送り届ける羽目に。民家の下宿生だと思いきや着いたところは当時まだ珍しい広い6畳間ほどの学生アパート、富裕家庭の子女なんだと了解した。

その日は彼女になんか勇気をもらったようで久しぶりに心は晴々、終電車もなくなり泊めてもらう友人の下宿へと長い夜道を快い余韻に酔いながら歩いた。

これがニーナ・シモンの取り持つ奇妙な縁、新たな出会いの始まり。たった一日で多くのことを語り合った不思議なこの日のことはいまも記憶に鮮やか。

「作家志望の詩人」と私の次の一歩、「跳んでみたいな」行動を共にするようになるのは後日のこと。(つづく)

若林盛亮さん ▼若林盛亮(わかばやし・もりあき)さん

『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』(紙の爆弾 2021年12月号増刊) 『一九七〇年 端境期の時代』 『紙の爆弾』と『季節』──今こそタブーなき鹿砦社の雑誌を定期購読で!