8月5日の経産省前テント広場

8月5日の経産省前テント広場

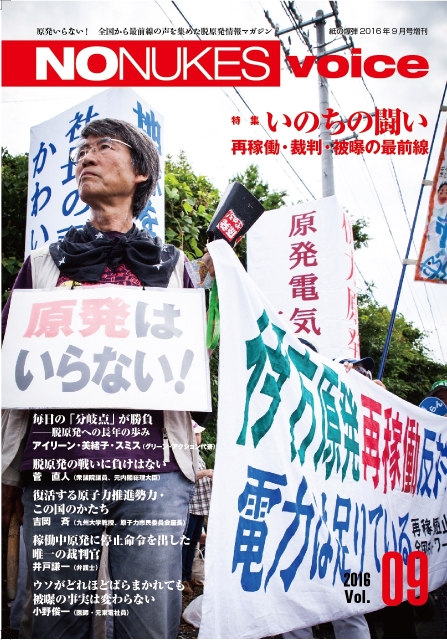

連日最高気温が35度を超える「猛暑日」が続く今年の夏。3・11から5年が経過しても反(脱)原発運動の攻防は絶えることなく続いている。明日29日いよいよ『NO NUKES voice』第9号が発売になる。

◆持久戦を闘う──「経産省前テント広場」からの報告

猛暑に負けない「熱い」メッセージがこれでもか、これでもかと込められている。巻頭グラビアに次いで登場するのは、8月21日午前3時に突如「強制撤去」を余儀なくされた「経産省前テント広場」からの報告だ。

アイリーン・美緒子・スミスさん(グリーン・アクション代表)

アイリーン・美緒子・スミスさん(グリーン・アクション代表)

三上治さんの「持久戦を闘うテントから」は、「強制撤去」直前に寄稿された。最高裁判決を受け何時「強制執行」があっても不思議ではない状況で、「テント」を守り、闘い続けてきた方々の思想の奥行に触れることが出来る。テントが撤去されても闘いは終わらないことを強く印象づけられる、必読のレポートだ。

◆脱原発のための戦略──アイリーン・スミスさん、菅直人さん、吉岡斉さん

次いで登場するアイリーン・美緒子・スミスさんは水俣病に関わって以来、国内外で広く市民活動を担ってきた。米国スリーマイル島原発事故の後現地に入り、健康状態調査を行ったり、日本の原発についても長年反対運動に取り組んできた。彼女からは意外な視点が提供される。インタビューの表題「毎日の分岐点が勝負」にある通り、決して絶望しない、アイリーンさんの魂の強さを解き明かす鍵が語られる。また反原連と鹿砦社の問題について、第三者の立場から冷静な分析もなされている。

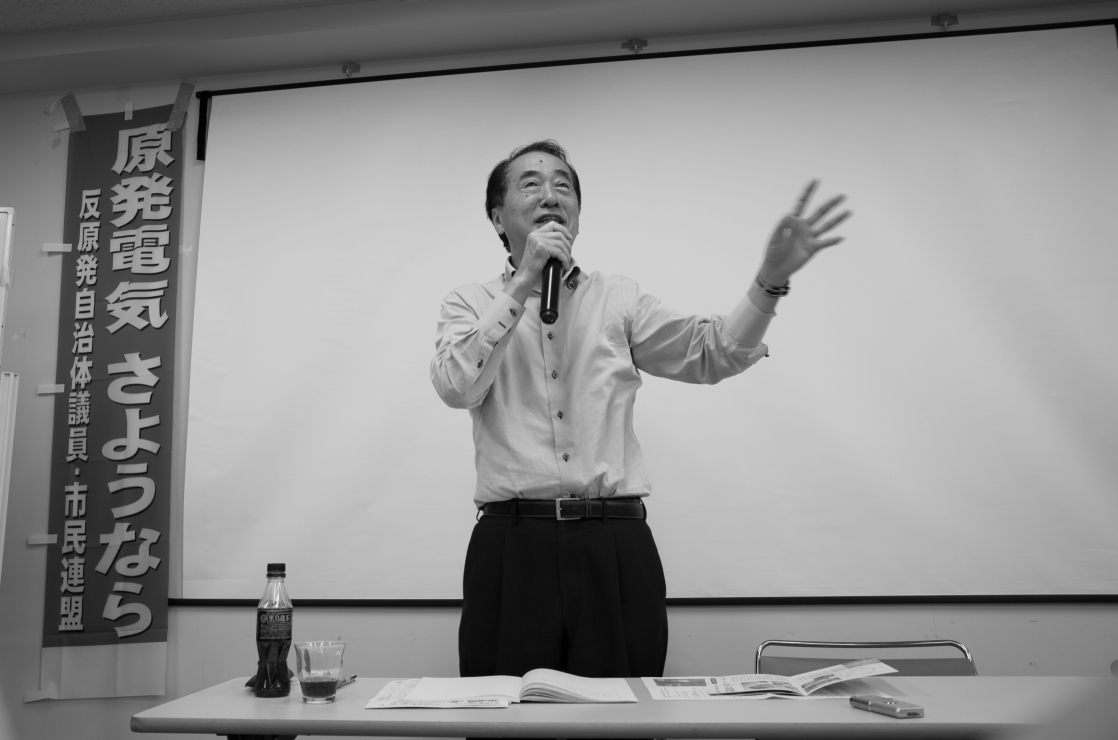

菅直人さん(衆議院議員、元内閣総理大臣)

菅直人さん(衆議院議員、元内閣総理大臣)

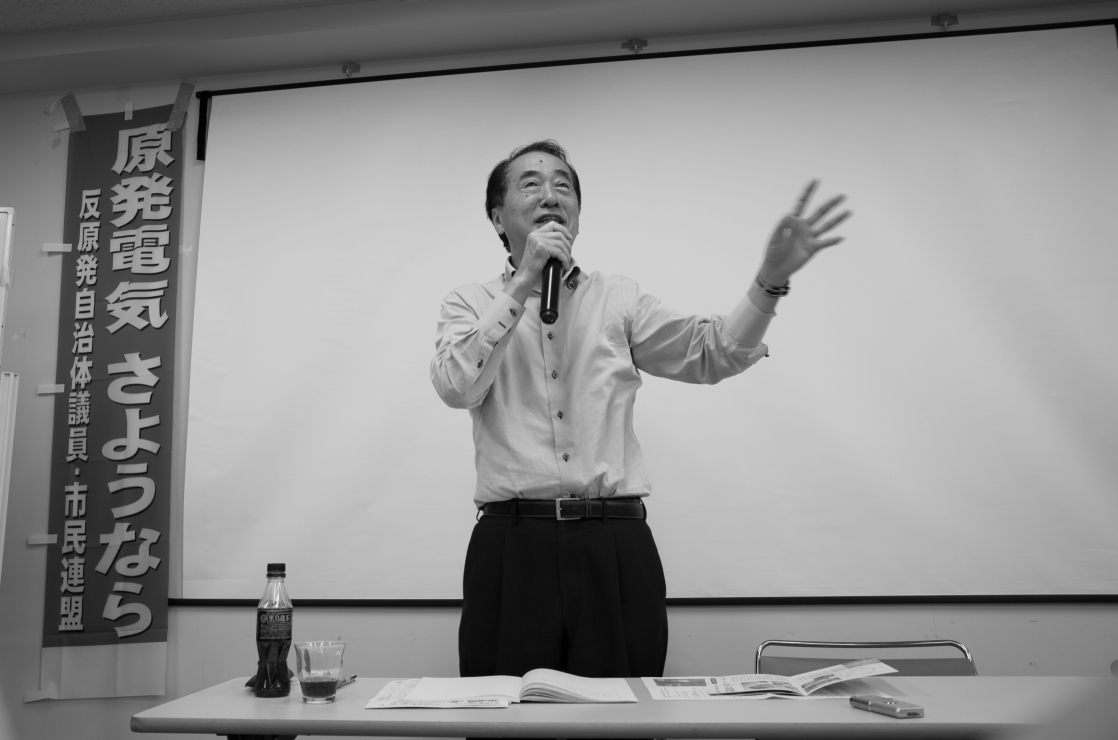

次いで菅直人元首相が本誌へ2度目の登場だ。6月に行われた菅氏の講演録が、「脱原発の戦いに負けはない せめぎ合いに勝てる市民の力の集結を!」と力強い言葉で報告されている。事故当時の検証をいまだに続ける菅元首相は脱原発に向けた視野を欧州にも広げ、長期的に見れば「脱原発の戦いに負けはない」と断言する。その詳細は本誌で読者諸氏に直接触れて頂きたい。

九州大学教授吉岡斉さんは政府系の調査委員会などを数多く歴任した立場から、構造的にこの国の原子力行政が包含する問題点について俯瞰的なお話を伺うことができた。現時点日本における行政・電力会社を中心とした「原発社会」がどのように成り立っているかを理解するのに格好のテキストだ。

吉岡斉さん(九州大学教授、原子力市民委員会座長)

吉岡斉さん(九州大学教授、原子力市民委員会座長)

◆日本で唯一稼働中の原発に運転差し止め判決を出した元裁判官・井戸謙一さん

そして日本で唯一稼働中の原発に運転差し止め判決を出した元裁判官で現在は弁護士である井戸謙一氏の登場だ。井戸氏からは原発問題は当然のことながら「裁判官の日常」や「司法改革」についての見解なども伺うことができた。

定年退官を待たずに弁護士へと転じ、物静かながら社会の矛盾を撃つ井戸弁護士の鋭利さは酷暑の中、心地よい知的清涼剤となろう。

◆福島と被曝の実態を暴くonodekitaさんこと小野俊一医師が本誌に登場!

ネットで絶大な人気を得ている医師小野俊一さんは個性的な発言が爆発。「ウソがどれほどばら撒かれても被曝の事実は変わらない」では、被爆の問題を中心に小野医師の最近の活動も報告される。

元東電社員から医師に転じた稀有な経歴の小野医師。菅元首相や東電の武藤・武黒(事故当時東電フェロー)への人物評価も容赦ない。そしてインタビューの最後は実に衝撃的な言葉で結ばれる。誰もが「そうなるのではないか」と頭をよぎったであろう、あの事態を小野医師は断言する。衝撃の結語も見逃すことはできない。

小野俊一さん(医師、元東電社員)

小野俊一さん(医師、元東電社員)

「原発作業とヤクザたち 手配師たちに聞く山口組分裂後の福島」はこの界隈の取材では定評のある渋谷三七十氏のレポートだ。他の寄稿とやや趣を異にした、しかしながらディープな現実の報告は「ヤクザ=悪」という固定化した観念で原発事故現場は動いてこなかったことを伝えてくれる。

写真家大宮浩平氏の「『原発の来た町』伊方で再稼働に抗する人達」が続く。8月12日に再稼働されてしまった伊方原発は避難計画の杜撰さや、熊本地震以降震源が中央構造線に移動しており、素人目にも「破局を招く」再稼働であることは明らかだ。

大宮氏は7月24日に現地で行われた再稼働反対集会に参加し、現地や全国から駆け付けた多くの人びとと邂逅し多くを学ぶ。大宮氏の真摯な姿が印象的な報告だ。

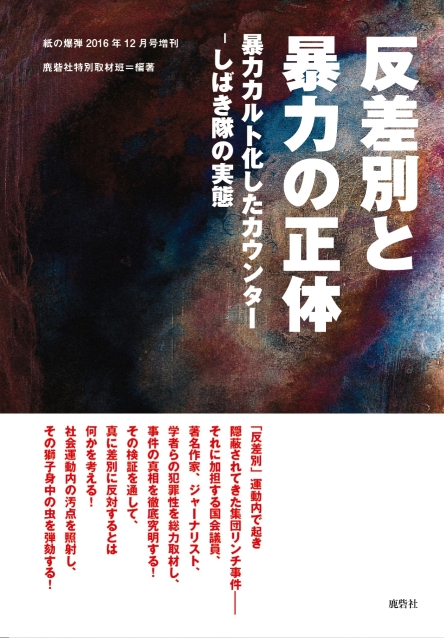

◆反原連としばき隊の欺瞞──松岡発行人が「みたび反原連に問う」!

さらに板坂剛さんの「三宅洋平に“感じた”」、そして近刊ですっかり『NO NUKES voice』名物となった感のある松岡発行人による「みたび反原連に問う」が続く。

鹿砦社vs反原連を含むしばき隊はもはや周知の事実だが、反原連HPに掲載された鹿砦社に対する名誉棄損書き込み削除に反原連は一向に応じる気配がないことから、またもや「松岡砲」出撃と相成った。願わくば原発同様、反原連の横暴も一刻も早く消えて欲しいものである。

原発事故被害による避難者「私たちそれぞれが考え抜いた選択を尊重し、認めてほしいと訴えます」は原発賠償関西訴訟の原告でもある武石和美さんからの訴えだ。

岩波新書の衝撃作『原発プロパガンダ』著者・本間龍さんの連載では80年代の福島民報を大検証!

岩波新書の衝撃作『原発プロパガンダ』著者・本間龍さんの連載では80年代の福島民報を大検証!

全国で原発賠償訴訟の原告は1万人を超えているという。大新聞やテレビはこの深刻な事態をしっかり報道しているだろうか。避難の困難さは避難者の数と同数存在し、どれもが同じではない。私たちもその事を決して忘れてはならないと胸に刻ませてくれる訴えだ。

◆衝撃作『原発プロパガンダ』著者・本間龍さんの好評連載は80年代の福島民報を大検証!

本誌ではおなじみ、元博報堂社員にして、「原発プロパガンダ」(岩波新書)の著者である本間龍さんは「原発プロパガンダとは何か」で福島民報の80年代を解析。

納谷正基さんは「どう考えても今のこの国はおかしいでしょう」とストレートな題で、高校生にラジオで語りかける優しさを備えながらきびしく現状を憂い、病巣にメスを入れる。納谷さんは冷静に怒っている。

引き続き常連の佐藤雅彦さん「うたの広場」。今回は「ヘイ9条」だ。新しい着想の「デモ楽-デモを楽しくするプロジェクト」でも佐藤氏の類い稀なる個性が爆発する。詳細は本誌をご覧頂きたい。

その他全国各地の運動情報も漏らすことなく満載だ。

締切りギリギリまで編集部が奔走し「多様性」確保を心掛けた、本号はこれまでよりもさらに、内容充実をお約束する。

発売は明日29日だ。迷わずお近くの書店へ!

40年以上にわたり伊方原発反対運動を続けて来た「八西連絡協議会」の横断幕(2016年7月24日大宮浩平撮影)

40年以上にわたり伊方原発反対運動を続けて来た「八西連絡協議会」の横断幕(2016年7月24日大宮浩平撮影)

▼田所敏夫(たどころ としお)

兵庫県生まれ、会社員、大学職員を経て現在は著述業。大手メディアの追求しないテーマを追い、アジアをはじめとする国際問題、教育問題などに関心を持つ。※本コラムへのご意見ご感想はメールアドレスtadokoro_toshio@yahoo.co.jpまでお寄せください。

◎『NO NUKES voice』第9号・主な内容◎

《グラビア》

〈緊急報告〉最高裁が上告棄却! 経産省前「脱原発」テントひろばを守れ!

福島のすがた──双葉町・2016年夏の景色

飛田晋秀さん(福島在住写真家)

原発のある町と抗いの声たち 現場至上視点(3)

大宮浩平さん(写真家)

《報告》持久戦を闘うテントから

三上治さん(経産省前テントひろばスタッフ)

《インタビュー》毎日の「分岐点」が勝負──脱原発への長年の歩み

アイリーン・美緒子・スミスさん(グリーン・アクション代表)

《インタビュー》脱原発の戦いに負けはない せめぎ合いに勝てる市民の力の結集を!

菅直人さん(衆議院議員、元内閣総理大臣)

《インタビュー》復活する原子力推進勢力 この国のかたち

吉岡斉さん(九州大学教授、原子力市民委員会座長)

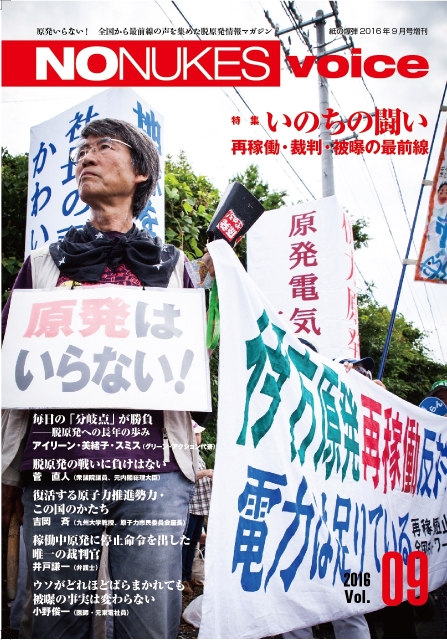

特集:いのちの闘い―再稼働・裁判・被曝の最前線

《インタビュー》稼働中原発に停止命令を出した唯一の裁判官 弁護士に転身しても大活躍

井戸謙一さん(弁護士)

《インタビュー》帰れない福島──帰還の無理、被曝の有理

飛田晋秀さん(福島在住写真家)

《インタビュー》ウソがどれほどばらまかれても被曝の事実は変わらない

小野俊一さん(医師、元東電社員)

《報告》原発作業とヤクザたち──手配師たちに聞く山口組分裂後の福島

渋谷三七十さん(ライター)

《報告》「原発の来た町」伊方で再稼働に抗する人たち──現場至上視点撮影後記

大宮浩平さん(写真家)

《報告》三宅洋平に〝感じた〟──参院選断想

板坂剛さん(作家・舞踊家)

《報告》みたび反原連に問う!

松岡利康(本誌発行人)

《報告》私たちそれぞれが考え抜いた選択を尊重し、認めてほしいと訴えます

武石和美さん(原発避難者)

《報告》原発プロパガンダとは何か?(第7回) プロパガンダ発展期としての八〇年代と福島民報

本間龍さん(元博報堂社員、作家)

《報告》反原発に向けた想いを次世代に継いでいきたい(8)

どう考えても、今のこの国はおかしいでしょう?

納谷正基さん(『高校生進路情報番組ラジオ・キャンパス』パーソナリティ)

《報告》原発映画のマスターピース 『一〇〇〇〇〇年後の安全』と『希望の国』

小林俊之さん(ジャーナリスト)

《提案》うたの広場 「ヘイ! 九条」

佐藤雅彦さん(翻訳家)

《提案》デモ楽――デモを楽しくするプロジェクト

佐藤雅彦さん(ジャーナリスト)

《報告》再稼働阻止全国ネットワーク

原発再稼働を遅らせてきた世論と原発反対運動五年余

熊本大地震の脅威+中央構造線が動いた+南海トラフ地震も心配

『NO NUKES voice』第9号 8月29日発売! 特集〈いのちの闘い〉再稼働・裁判・被曝の最前線

『NO NUKES voice』第9号 8月29日発売! 特集〈いのちの闘い〉再稼働・裁判・被曝の最前線

『NO NUKES voice』第9号 好評連載!本間龍さん「原発プロパガンダとは何か?」

『NO NUKES voice』第9号 好評連載!本間龍さん「原発プロパガンダとは何か?」 タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!

タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!

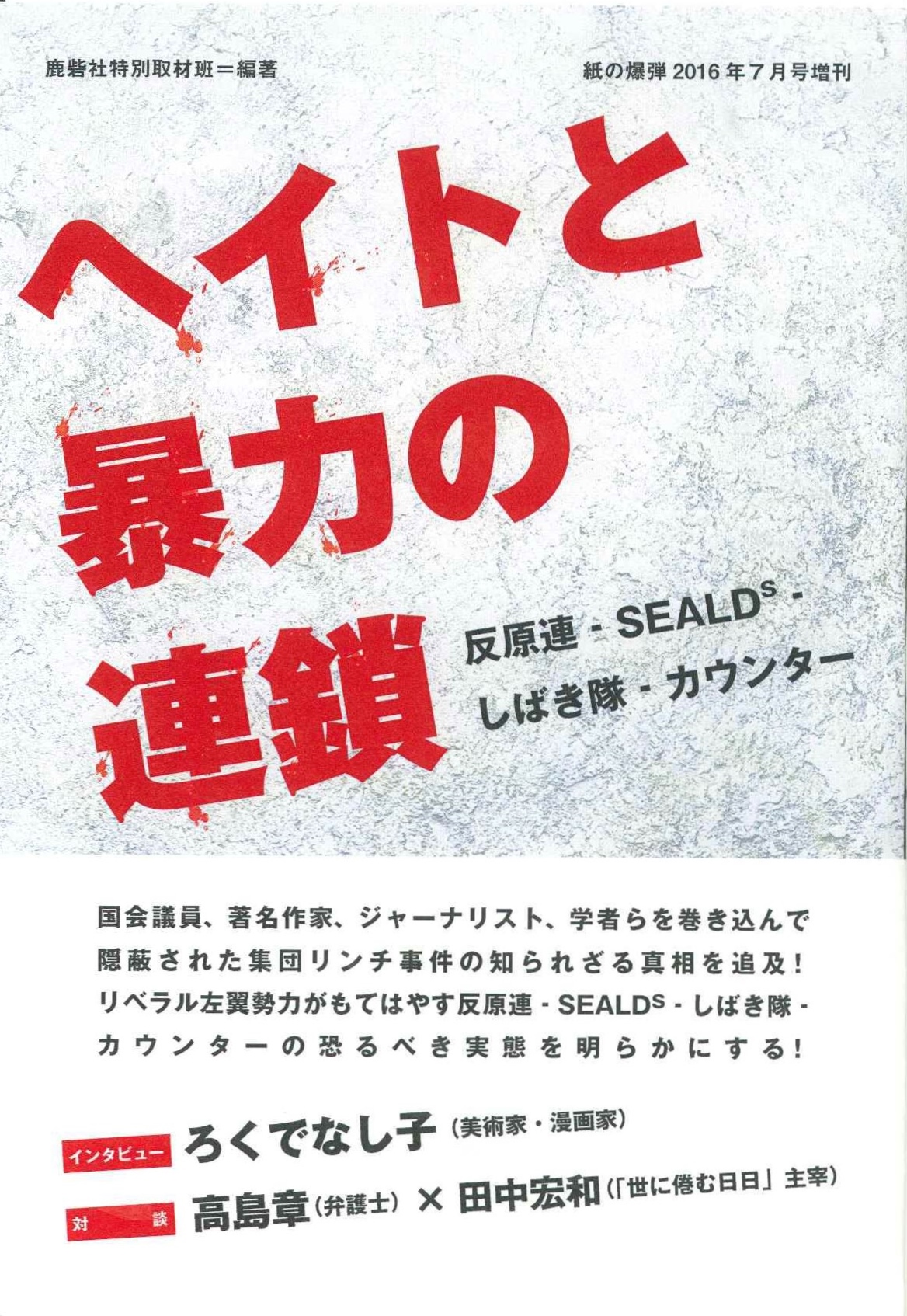

Kindle版配信開始!『ヘイトと暴力の連鎖』!

Kindle版配信開始!『ヘイトと暴力の連鎖』! タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!

タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!

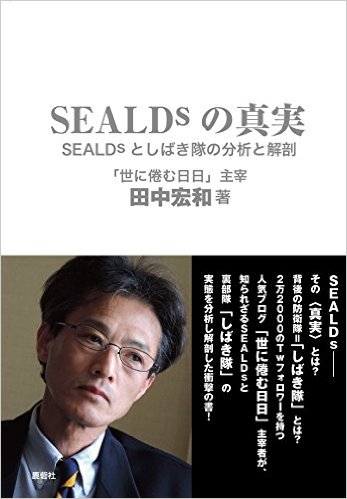

田中宏和『SEALDsの真実――SEALDsとしばき隊の分析と解剖』

田中宏和『SEALDsの真実――SEALDsとしばき隊の分析と解剖』

タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!

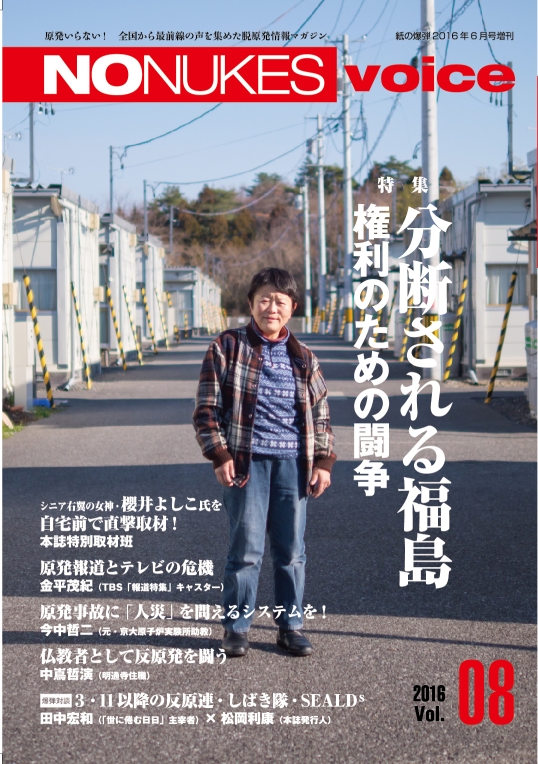

タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』! 『NO NUKES voice』08号【特集】分断される福島──権利のための闘争

『NO NUKES voice』08号【特集】分断される福島──権利のための闘争 タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!

タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!