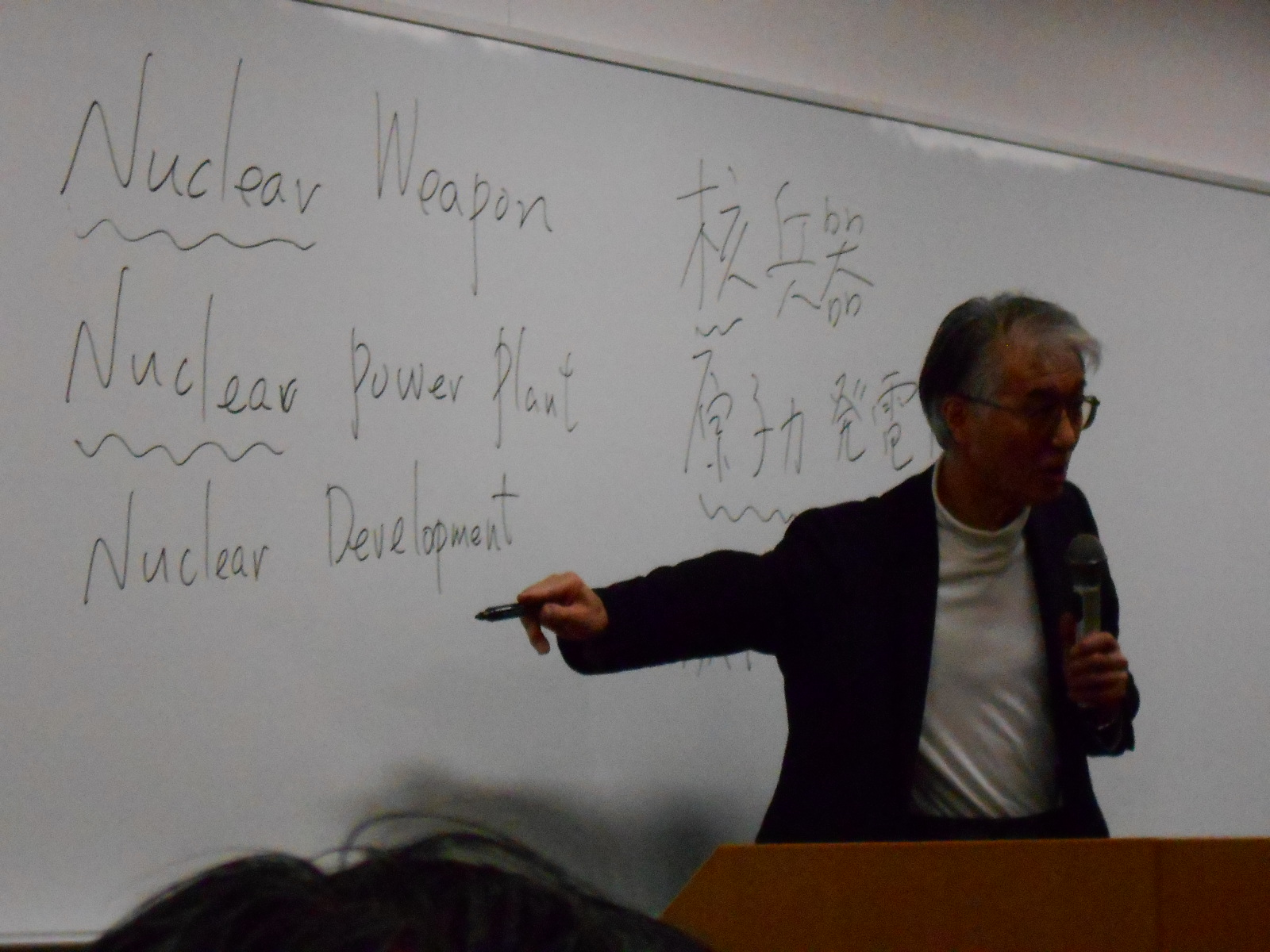

関西大学で共通教養科目の中のチャレンジ科目として開講されている『人間の尊厳のために』の非常勤講師、鹿砦社松岡利康社長の2回目の講義が5月29日行われた。先に本コラムでご紹介した通り、講義1回目は松岡社長(鹿砦社)の社会的活動紹介に中心を据えた内容で、とりわけ高校の同級生であった東濱弘憲さんが熊本で始めた「琉球の風」について詳しく紹介された。

関西大学で共通教養科目の中のチャレンジ科目として開講されている『人間の尊厳のために』の非常勤講師、鹿砦社松岡利康社長の2回目の講義が5月29日行われた。先に本コラムでご紹介した通り、講義1回目は松岡社長(鹿砦社)の社会的活動紹介に中心を据えた内容で、とりわけ高校の同級生であった東濱弘憲さんが熊本で始めた「琉球の風」について詳しく紹介された。

前回の講義では「はじめに─〈人〉と〈社会〉との関わりの中で、〈死んだ教条〉ではなく〈生きた現実〉を語れ!」と題したレジュメが配布されたが、言及された「現実」とは音楽活動(琉球の風)や文化・教養活動(西宮ゼミ)が中心であり、出版社として「人」や「社会」と関わってゆく姿勢の、いわば「前向きな活動」紹介だったと言える。

◆10年前の逮捕経験を静かに語り始めると、空気が変わった

29日の講義でも冒頭は10数分「Paix2(ぺぺ)」の活動を紹介するテレビ番組が上映され、参加学生は「このまま講義は進んでいくのだろう」と感じていたのではないか。

しかし、注意深い学生たちは既に気が付いていたはずだ。この日配布されたレジュメやコピーは先週のそれとは全く内容が異なることに。

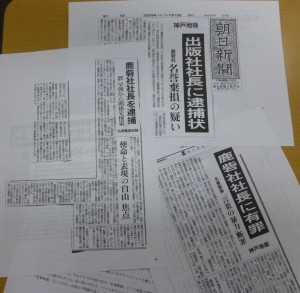

「次に、たぶん私がこの教壇に立つことになった経験について語らせて頂きます」と切り出すと、松岡社長は配布資料中朝日新聞朝刊1面に掲載された、自身の逮捕を予告する記事を指し、2005年7月12日に起こった神戸地検特別刑事部による自宅包囲、事務所への連行から、自宅、事務所のガサ入れについて、それまで「琉球の風」や「Paix2(ぺぺ)」を語っていた口調と全くトーンを変えずに語り出した。

配布資料は朝日新聞1面だけでなく、逮捕に批判的な識者談話や有罪判決時の新聞記事、週刊金曜日に何度も掲載された山口正紀氏のメディア批判、さらには裁判の支援呼びかけ人に名を連ねた人々談話などA4両面印刷で4枚、8ページに及ぶ。松岡社長が自身の経験談を語り始める前から熱心にこの資料をめくる学生の姿も散見された。

そして「逮捕されると、全身裸にされて、こんな格好で(実際に命じられた姿勢を体現して)体を調べられるんです。女性も同様だそうです。『裁判所は人権の砦』などと言われますが、有罪も決まっていない逮捕段階で全身裸にされる。これは『被疑者を委縮させる』ためのやり口であり『人間の尊厳』も『人権』もあったものではありません。そして私の場合は『接見禁止』が付きました。弁護士を除く外部の人間と一切の連絡を絶たれたわけです。これは非常に精神的に堪えました。半年余りの拘禁生活で鬱に近い状態になりました。あの状態がもっと続いていればさらに厳しい精神状態になったでしょう」

目の前で講義している人物が、10年前に名誉棄損で逮捕拘留、接見禁止までを食らった人物であることを全学生が認知した瞬間だった。140名ほどが受講する講義だから数名寝ている学生はいるが、私語は一切ない。教室の空気も松岡社長が意識して作り出したわけではないだろうが、それまでとは一変し、緊張が支配する。

さらに、保釈後直ぐに行われたサンテレビによるインタビュー映像が流される。穏やかな表情で、レジュメを目で追いながら、どちらかと言えば小声で話をしている講師はインタビューの冒頭「今のお気持ちを」と問われると「何が何だかわかりませんよ!」と憤然と答えている。インタビュアーに怒っているのではないことは容易に見て取れる。裁判を「自分だけのものではなく闘っていく」との宣言もある。

自身の経験を語るにあたり松岡社長は何度も「生き恥を晒すようですが」と繰り返した。そんなことないじゃないか、司法の暴走被害者が「恥じ入る」必要なんてない、と私は感じたが、彼が語り掛けているのは目前「学生達」だ。主として1年生が受講していることへの配慮もあってか、逮捕拘留から有罪への「生き恥」(松岡流)披露であったが、本来であれば語りたかった(語られるべき)であろう事件の背景や周囲で暗躍した人間たちへの批判は皆無だった。

2回の講義で松岡社長が伝達しようとしたことは「生きた現実」に尽きよう。その「輝き」と、正反対の「闇」。人生論と換言も可能な彼自身の豊穣かつ激烈な経験だったように思う。

◆学生の中で「何か」が確実に動いた

「ちょっと踏み込んだことをすると私のように逮捕されるのがこの世界です。そういう覚悟のない人は踏み込むべきではないし、踏み込むからにはその覚悟を持ってほしい」

口調は相変わらず穏やかである。あくまでも穏やか。それだけにこれほど「ドスの効いた」言葉はない。文字通り「生きた」直撃弾だ。松岡社長が講義中、展開した持論の1つは「安全地帯から何もせずに『表現の自由』だの『言論・出版の自由』というのは簡単で耳触りもいいけども、身を持って実践していくのは並大抵のことではありません」である。

正しく聞こえても実践を伴わない美辞麗句は「空論」に過ぎない。「そんなものは何の価値も迫力もないよ」と彼は繰り返し言外に語っていたように思う。

講義終盤、彼の話は穏やかながら熱を帯びる。静かな熱。あくまで穏やかな語り口。そして「それではこれで私の講義を終わりにしたいと思います」と語ると、教室中から拍手が起こった。

学生の中で何かが確実に動いた瞬間だった。

◎[参考資料]松岡利康=鹿砦社社長によるフェイスブックでの講義報告(2015年5月30日)

https://www.facebook.com/toshiyasu.matsuoka.7/posts/876422795751113

▼田所敏夫(たどころ としお)

兵庫県生まれ、会社員、大学職員を経て現在は著述業。大手メディアの追求しないテーマを追い、アジアをはじめとする国際問題、教育問題などに関心を持つ。※本コラムへのご意見ご感想はメールアドレスtadokoro_toshio@yahoo.co.jpまでお寄せください。

◎関西大学の教壇で鹿砦社の松岡社長が〈生きた現実〉を語る!

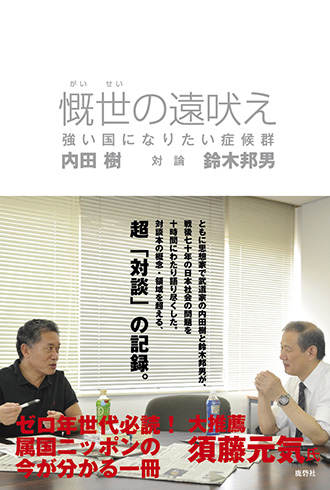

◎『噂の眞相』から『紙の爆弾』へと連なる反権力とスキャンダリズムの現在

◎廃炉は出来ない──東電廃炉責任者がNHKで語る現実を無視する「自粛」の狂気

◎「テロとの戦い」に出向くほど日本は中東・アフリカ情勢を理解しているのか?

◎「大阪都構想」住民投票を否決し、姑息なファシスト橋下に退場の鉄槌を!

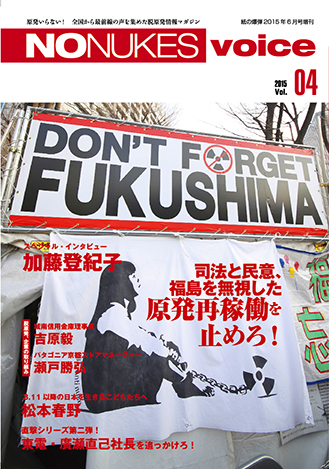

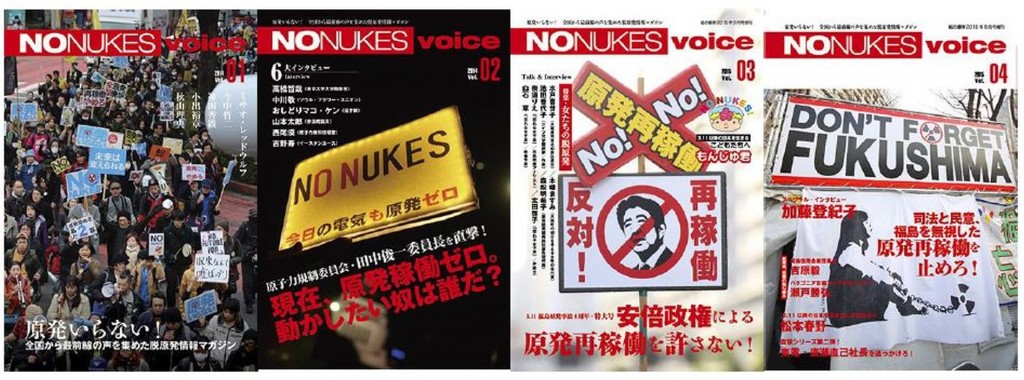

◎公正な社会を求める企業は脱原発に動く──『NO NUKES voice』第4号発売!