学生運動に興味のない読者(本通信では少数であろうが)にとっては、「全学連」も「過激派」も「共産党」も同じに見えるかもしれない。けれどもそれらは個々ずいぶん違う性質のものであるので、本日の文章をご理解いただくために、最小限の用語の意味だけご紹介しておく。

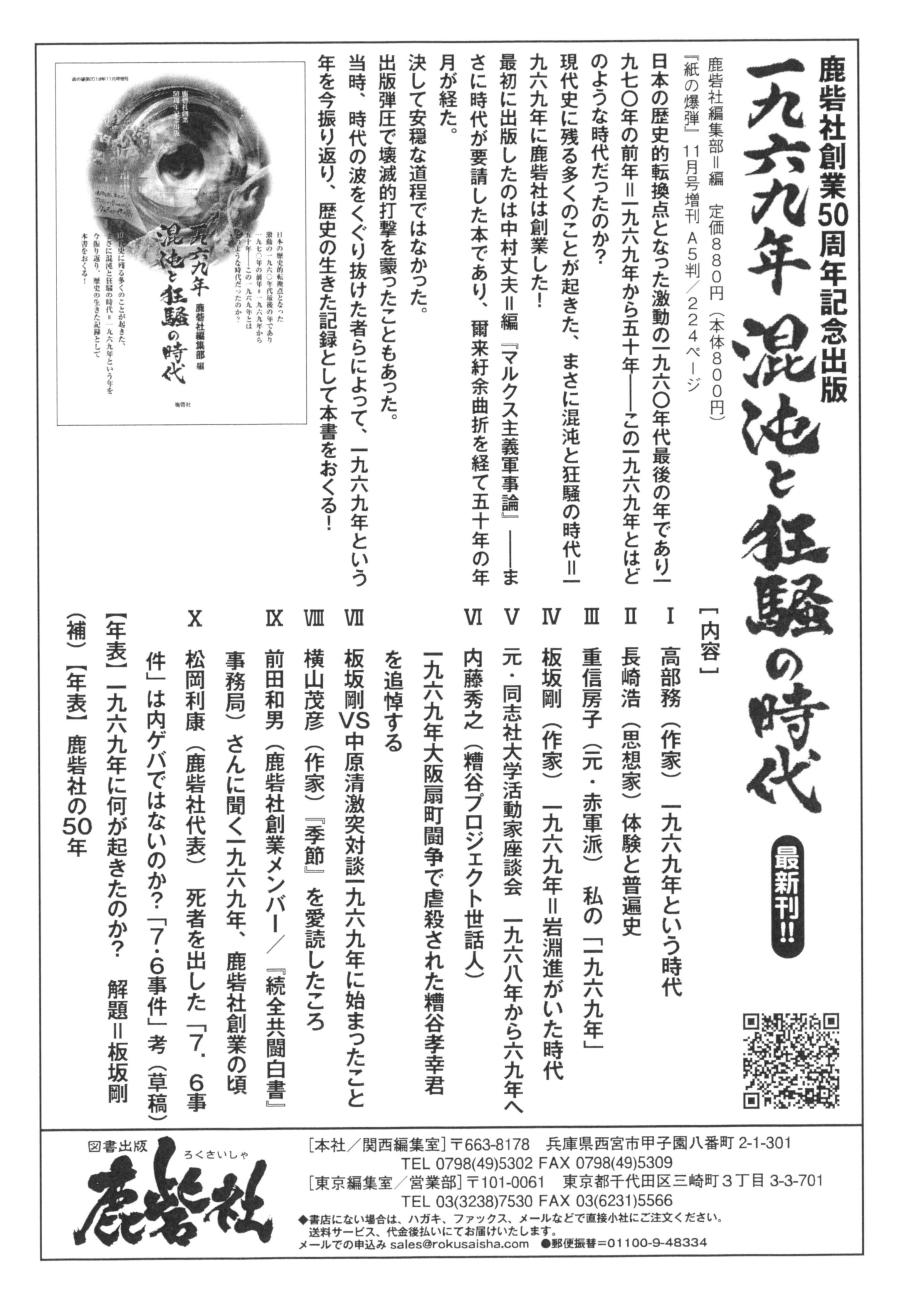

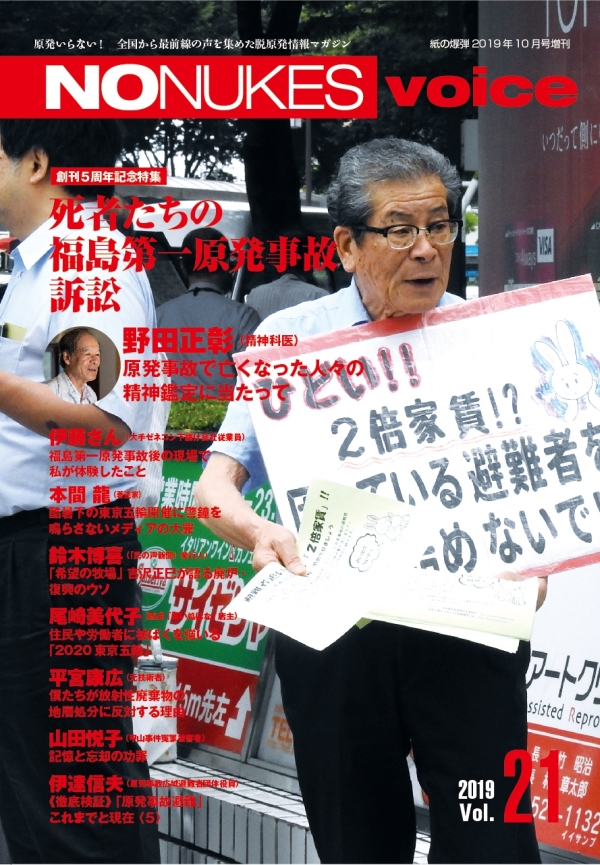

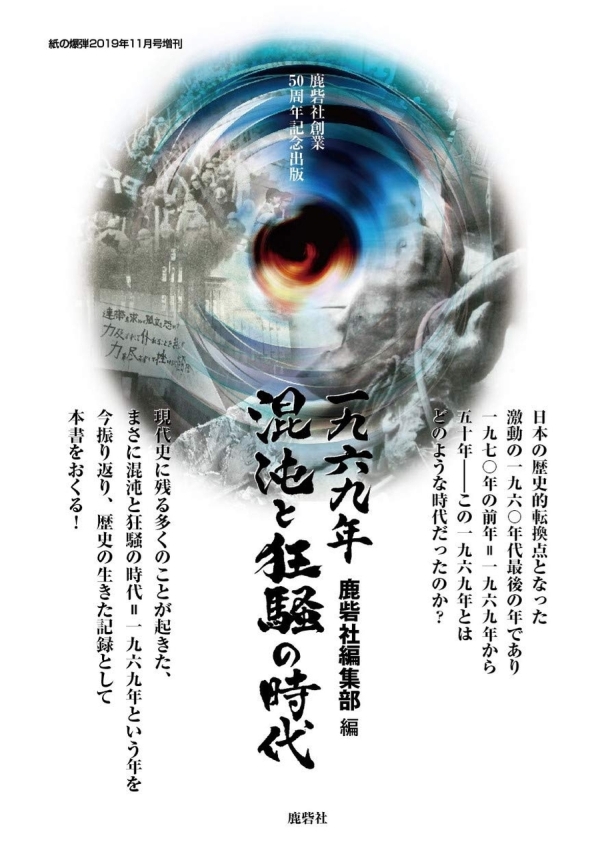

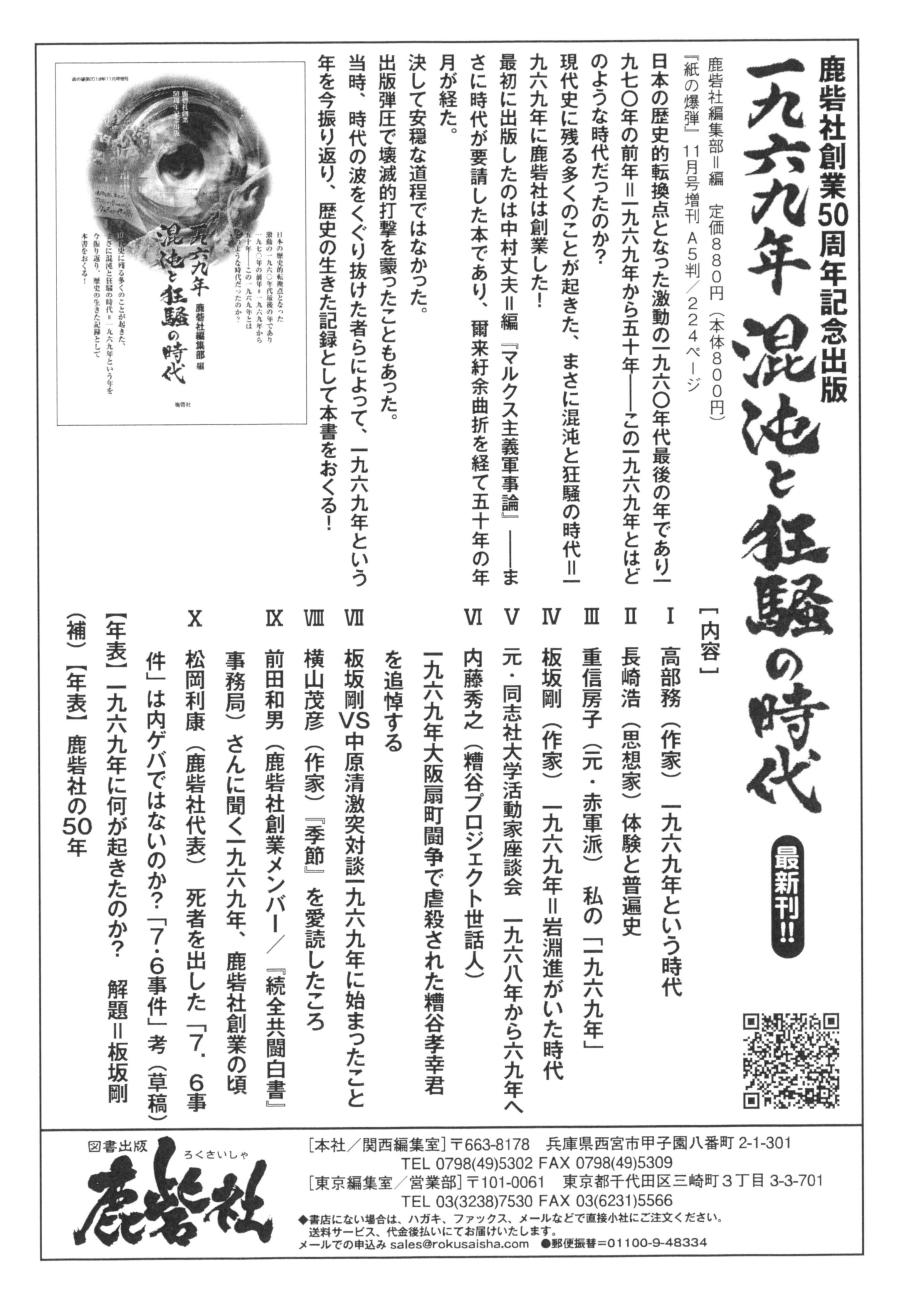

鹿砦社創業50周年記念出版!『一九六九年 混沌と狂騒の時代』10月29日発売!

鹿砦社創業50周年記念出版!『一九六九年 混沌と狂騒の時代』10月29日発売!

◆「全学連」と「全共闘」

「全学連」とは「全日本学生自治会総連合」の略語で、各大学の自治会が寄り合った組織である。当初は一つであったが、60年安保闘争を前にして主流派が共産党と訣別し死者をも出しながら激しく闘い世界に「ゼンガクレン」という名を広めるほど有名になった。一方、反主流派の共産党系も「全学連」を名乗って今に至っている。共産党ではない(主として共産党から離脱した)新左翼系の「全学連」は、60年安保闘争後いったん解体し66年に、いわゆる「三派全学連」(ブント、社青同解放派、中核派)として再建され、60年代後半の運動を牽引したが、党派による連合体の形をとったが故に、利害関係などから長続きせず、やがて各党派ごとの「全学連」に移行する。ブント系を除き今でも各派で「全学連」を名乗っている。

これに対して「全共闘」は「全学共闘会議」の略称であるが、上記の「全学連」が党派連合なのに対し、「全共闘」は、党派も抱き込みつつ、党派による弊害を感じた学生たちが、自由意思により、大学(高校)ごとに共闘する運動体を打ち立てた。その先鞭として有名なのが「日大全共闘」であり「東大全共闘」である。

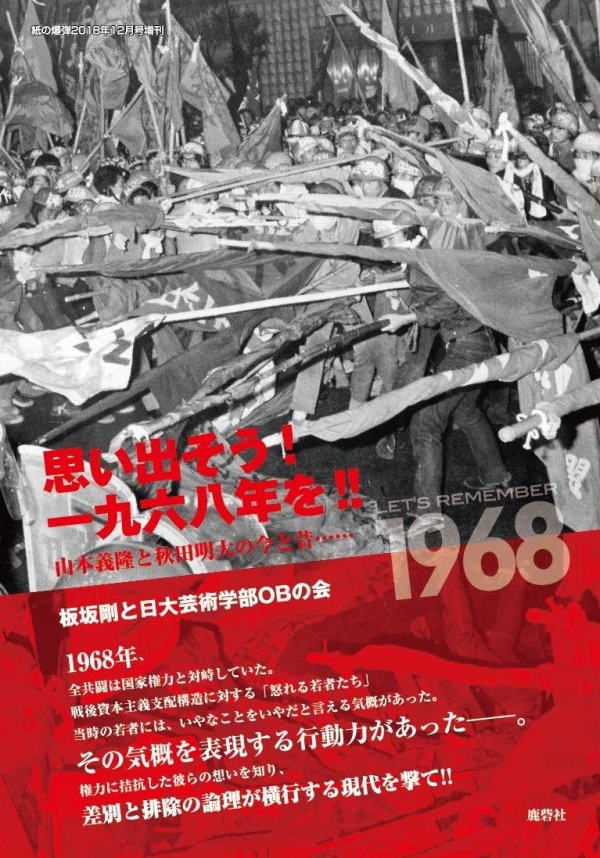

日大は日本一の学生数を擁する大学であったが、学内での集会の自由を認めない、など大学としての最低限のレゾンデートルも、踏襲していなかった。60年代後半、それまで学生運動とは無縁だった日大で、30億円に上る使途不明金問題が勃発。それに呼応する形で自然発生的に「日大全共闘」が結成される。このように、最初から旧来の党派ありきではなく、自然発生的に生まれ、それゆえ瞬く間に広がったのが「全共闘」運動の特徴といえるだろう。「日大全共闘」をはじめ、全共闘運動については『思い出そう!一九六八年を?』(2018年、板坂剛と日大芸術学部OBの会編著、鹿砦社)で経験者、板坂氏らが詳しく紹介しているので是非ご一読いただきたい。

そして、まさに「全共闘」が全盛を極めたのが1969年であった。『一九六九年 混沌と狂騒の時代』は「全共闘最盛期」の報告と副題を付すことも可能かもしれない。1969年は『一九六九年 混沌と狂騒の時代』に詳しい年表を付しているが、年始から実に様々な事件や、のちの世代に影響を残す事柄が集中的に起きていることに驚かされる。翌1970年に70年安保という大事件を控えながら、大衆運動としての学生運動は、『一九六九年 混沌と狂騒の時代』に寄せられた数々の原稿を目にすると、1969年でピークを迎えていたような印象すら受ける。

しかし、それはわれわれが、まだ1968年と1969年を解析したように、1970年(~代)についての充分な情報収集を行っていないからかもしれないが…鹿砦社では1968年・1969年に続き来年は1970年(~代)をテーマとした書籍を出版する予定だと聞いている。

◆同志社大学出身者たちが当事者として語る「東大安田講堂籠城戦」

さて、「全共闘」に話題を戻そう。全共闘は各大学で生まれ、参加者や議論の制約を設けない、新しい形の運動体だった故に、それまでの学生運動には距離を置いていた学生の中からも、参加者が劇的に増加する。

そんな中闘われたのが1月の「東大安田講堂籠城戦」だ。東大全共闘が中心であったが、全国から応援の部隊が駆け付けた。26日の本通信で、

《1969年を知る上で、もし、「安田講堂」闘争参加者に直接お話を聞くことができれば、この上なく貴重な資料になるだろうと考えた。しかしことはそれほど簡単ではない。あれからすでに半世紀が経過しているのだ。若くとも当時の学生は70歳前後になっているはずだ。しかも、ことがことだけに、簡単に質問にお答えいただける方は、なかなか現れない。当然だろう。当時の籠城学生は全員検挙されたのだから。探り当てては「勘弁してください」と“あのこと”については語ることを拒まれる方が続いた。》

とご報告した通り、証言者は当初見つからなかった。ところが偶然にも鹿砦社代表・松岡の先輩筋に、かつてその戦闘性で全国の学生運動を牽引した「同志社大学学友会」のOBの親睦団体「同大学友会倶楽部」でここ数年共に活動している方が安田講堂籠城組で、おそるおそる今回の出版企画への寄稿をお願いしたところ、単独の執筆は勘弁してほしいが「私の限られた経験でよければ」と“証言”を頂けるとのありがたい許諾を受けた。けっきょく6人の座談会となった。

松岡も私もかなり緊張し興奮しながら、取材当日を迎えた。“証言”を受けていただいた方は、2人が松岡と共に学友会倶楽部で顔を合わせたことのある方だったが、お二方はご親切にもご友人にもお声がけいただいて、取材には6名の皆さんがお集まりいただき「1969年」を振り返る「座談会」を催すことができた。いずれも同志社大学出身(中退・卒業)6名の皆さんに自己紹介からお話を始めていただくと、なんと3名が「安田講堂籠城組」であることがわかり、松岡もわたしも驚きの声を抑えることができなかった。

貴重な証言は細部に及んだ。同志社大学から、どうして東大闘争に駆け付けることになったのか? 京都を出発する時点で、「決死の闘争」へ参加する覚悟はできていたのか? 安田講堂内での守備位置はどこだったのか? 機動隊員が内部へ入ってきた時の様子は?われわれの質問は果てることがなく、参加いただいたみなさんのお答えにも、なんの躊躇もなかった。

これまでの報道では決して報告されなかった、いくつもの事実が初めて明らかになった。その多くは意外な事実であったが、中には例外的に大爆笑を止めることができないような“秘話”も含まれている。

現代史の発掘の妙味は、体験者に直接語って頂くことだ、とあらためて痛感した座談会であった。帰路松岡も、わたしも興奮が冷めやらなかった。お一人が語ってくれるだけでも望外だと思っていたのに3名もの証言者のご協力を得ることができ、それにより質疑ではなく経験者同士の対話も展開され、より事実の発掘が深まったからだ。この座談会「元・同志社大学活動家座談会 一九六八年から六九年」は間違いなくお勧めだ。

元・同志社大学活動家座談会

元・同志社大学活動家座談会

◆重信房子氏が回顧する「私の一九六九年」

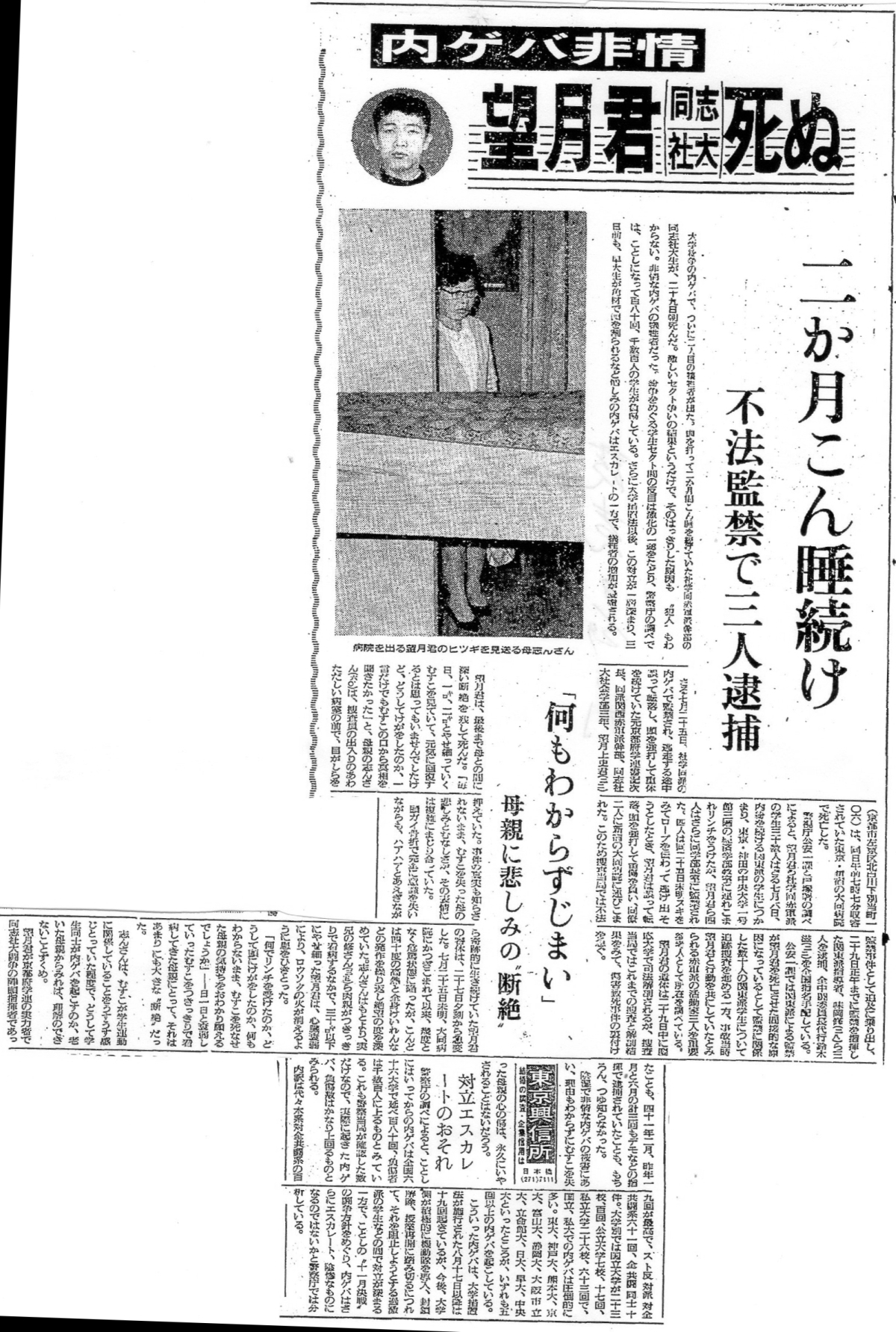

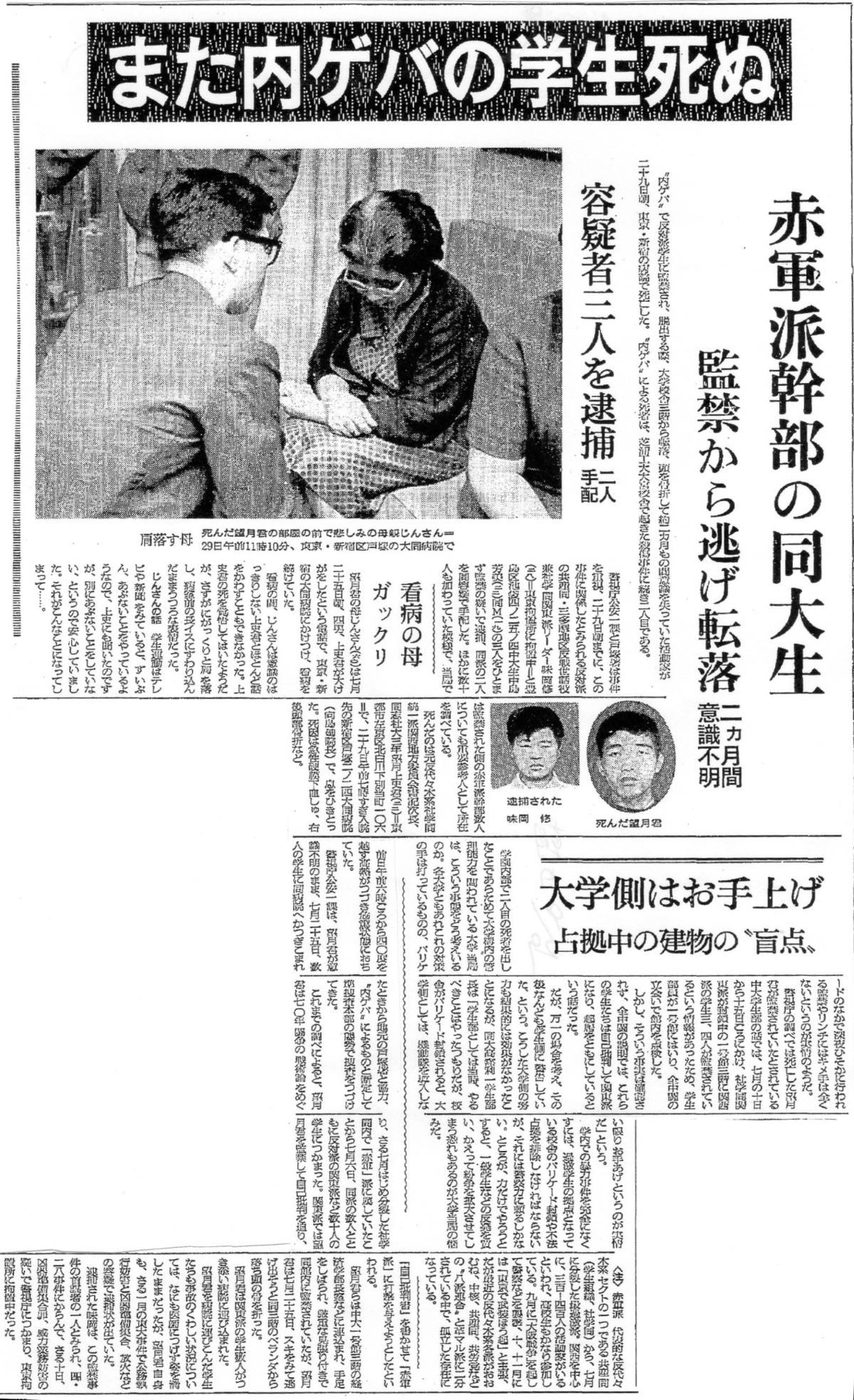

さらにである。6名のうち5名の皆さんは、その後活動期間の長短はあれ、「赤軍派」に参加されていたことも判明する!

森恒夫、田宮高麿、遠山美枝子、坂東国男、重信房子…といった、多くの人たちがその名を知っている方々。

いずれも大事件に関係した、「あの時代」を知っている人であれば、興味のある人であれば何度も目にした名前が、直接の登場人物として話題に上る。上記4氏の中で、生死がはっきりしているのは重信房子氏だけである。森恒夫氏は赤軍派から連合赤軍を結成し、山岳ベース事件で多くの仲間をリンチ死に至らしめ、逮捕後、獄中自死した。

「あさま山荘事件」といえば、50代以上の誰もが記憶しているであろう、あの事件の前段での不幸ともっとも関係が濃密な人物である。坂東國男氏は、海外にいるとされるが、生死、消息不明だ。座談会出席者の中には森氏と、個人的に知り合いであった方もいた。そしてその方は森氏の危険性を予期していた!

田宮高麿氏は、「よど号」ハイジャックで朝鮮に渡ったグループのリーダーであり、遠山美枝子氏は山岳ベース事件で「自己批判」の末、命を絶たれることになった被害者だ。やはり座談会参加者の方からは遠山氏のお人柄も、証言されている。重信房子氏についてはさらに詳細な議論が交わされた。もうこれ以上本通信では明かすことはできない。

「おいおい、えらくコアな証言のようやな」と読者の声が聞こえてきそうだ。その通りだ。これだけでも読了後は結構な汗をかくのだが、最後的な決定打がさらに準備されている。

東日本成人矯正医療センターに収監されている重信房子氏も寄稿して頂けたのだ! シンプルに「私の一九六九年」という題で重信氏が回顧する原稿からは、一部マスコミのミスリードにより、「冷血なテロリスト」との印象を刷り込まれた読者諸氏に大きなショックを与えるに違いない。重信氏の人間性溢れる貴重な原稿だ。

いよいよ本日発売の『一九六九年 混沌と狂騒の時代』(税別800円、安すぎる!)にはその他にも「あの時代」の証言、告発、問題提起が詰め込まれている。

かつて松岡は『季節』という雑誌を発行していて、その5号、6号は電話帳のように分厚いもので、ある人に「奇妙な情熱」と揶揄されたというが、今回もA5判・224ページと、思った以上に分厚く、それでいて本体価格800円という安価――これもまた松岡の「奇妙な情熱」といえるだろう。

「絶対」という言葉は、よほど注意しなければ使わないが、あえて「絶対」にお勧めの一冊である。そして『一九六九年 混沌と狂騒の時代』は歴史に名を残す書籍になるであろうことを確信する。この種の本には珍しく1万部ほどを発行したという。松岡は強気だ! 売り切れ要注意、すぐに書店に向かうか、ネット書店や直接鹿砦社(sales@rokusaisha.com)にご注文を!(了)

◎鹿砦社創業50周年記念出版『一九六九年 混沌と狂騒の時代』発売を前にして

〈1〉鹿砦社創業50周年記念出版『一九六九年 混沌と狂騒の時代』発売を前にして

〈2〉ベトナム戦争で戦死した米兵の死体処理のアルバイトをした……

〈3〉松岡はなぜ「内ゲバ」を無視できないのか

〈4〉現代史に隠された無名の活動家のディープな証言に驚愕した!

▼田所敏夫(たどころ としお)

兵庫県生まれ、会社員、大学職員を経て現在は著述業。大手メディアの追求しないテーマを追い、アジアをはじめとする国際問題、教育問題などに関心を持つ。※本コラムへのご意見ご感想はメールアドレスtadokoro_toshio@yahoo.co.jpまでお寄せください。

鹿砦社編集部編『一九六九年 混沌と狂騒の時代』10月29日発売!

鹿砦社編集部編『一九六九年 混沌と狂騒の時代』10月29日発売!