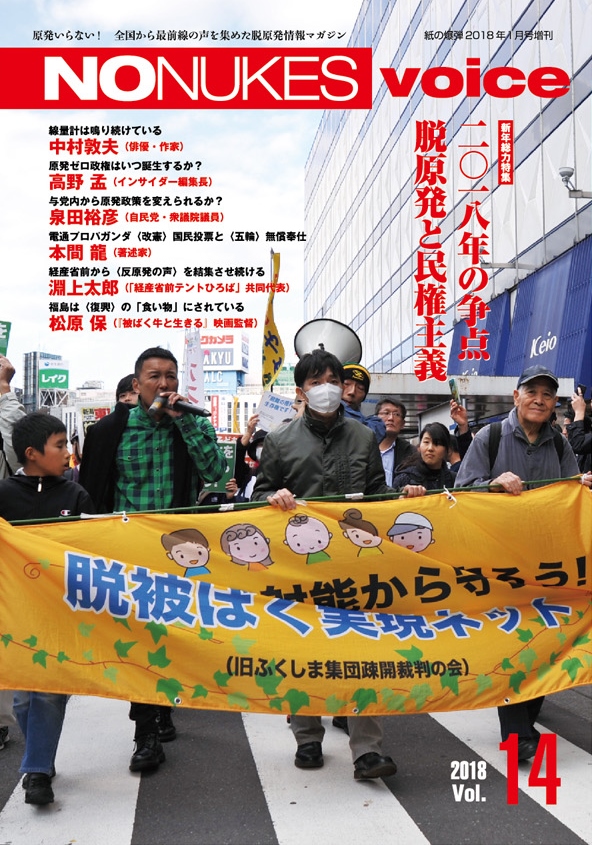

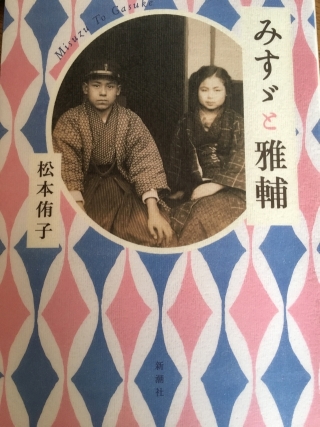

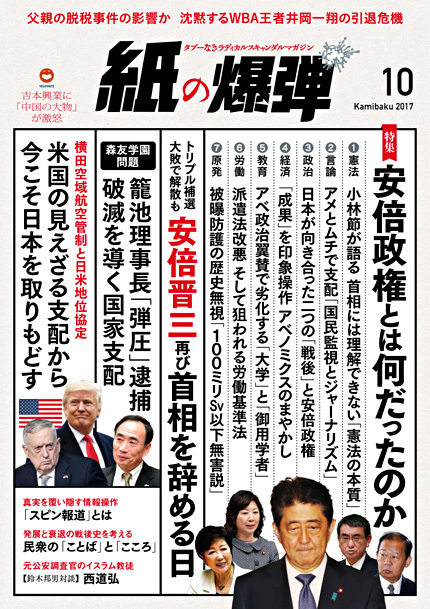

◆『紙の爆弾』は「昔から“硬派”です」

「『紙の爆弾』、硬派になって来たね」。「最近の『紙爆』まともじゃん」とわたしを社員と勘違いした人からよく声をかけられる。

たしかに発売中の2月号は「2018年、状況を変える」が特集で、➀自民党内「安倍3選阻止」と野党再編、➁“合憲”でもNHK受信料問題への「対策」、➂市民の「告発」と「裁判」で悪法を正す、➃森友疑惑追及で「国家私物化」を止める、➄「今」の憲法を変えないための2つの運動、➅退位を機に「天皇制と元号」を考える、➆政権保持に利用される朝鮮問題の真相、➇日朝国交正常化とよど号メンバー帰国と、どこからみても「まとも」なラインナップが表紙を埋める。

さらに「ついに職員2名が提訴『三菱子会社パワハラ問題』」、「権力と闘うための『武器としてのポルノ』」、「富岡八宮司殺害事件『神社本庁に問われる責任』」、「問題の背景にアメリカ『クリミアの自決権』」と特集以外も、社会問題から国際問題まで広いフィールドで関心を惹かれるラインナップがならぶ。

『紙の爆弾』は月刊誌として、立ち位置が揺るぎなく固まったように感じる。と松岡社長に言うと「紙爆は昔から“硬派”ですよ」と半分冗談めかした顔で答えるけども、本格派情報月刊誌に成長した『紙の爆弾』にはぜひ、内容においても発行部数においても『噂の真相』を凌駕してほしい、と期待している読者も少なくないだろう。

◆鹿砦社LIBRARY(新書)続々刊行!

他方、昨年西宮の鹿砦社本社に久しぶりにお邪魔したら「鹿砦社LIBRARY(新書)」と表紙にデザインされた見本が目に留まった。「まさか『新書』出すんじゃないでしょうね?」と松岡社長に聞くと「新しいことやらないとね。来年からこれ出すんですよ」と、「なにをわかり切ったことを聞いているんだ」、と言わんばかりの口調。そりゃ『紙爆』の評価は安定してきたし、「リンチ事件」では孤軍奮闘を続け、それなりに名前が広まって入るだろうけど、「鹿砦社に『新書』ってちょっと似合わなくないかな」と心の中で「?」をつけたけども口にすることはできなかった。

「仕事が早くないと出版界ではつとまらない」。それを地で行くようにもう4冊の「鹿砦社LIBRARY(新書)」が本屋さんに並んでいる。わたしは頭が古いので「新書」の原イメージはいまだに「岩波新書」で(その他にも山ほど「新書」は出版されているのを知っているのに)緑、赤、黄色、内容と出版時期によって分かれている、あの質の書籍と鹿砦社が結びつかないのは、当たり前であり、わたしの頭が固すぎただけだった。

鹿砦社が「新書」を出せば「鹿砦社色になる」のは当たり前だ。記念すべきシリーズ第1弾は『歴代内閣総理大臣のお仕事』(内閣総理大臣研究会編著)だ。この本は社会科が苦手な高校生には「日本史」や「現代社会」の参考書として役に立つだろう、と一読して感じた。

もちろん「新書」の制限があるので大学受験レベルの知識すべてが網羅されているわけではないが、「歴代内閣総理大臣」を初代の伊藤博文からたどることによって、「なるほど、そういうことだったのか」といくつもの発見があるだろう。社会人の方にもちょっとした教養のプラスに役立つかもしれない「小選挙区制って問題だらけだけど、導入したのは非自民の細川内閣の時だったっよね」などと披歴したら、いやな奴と思われるだろうが、そういう発見が随所にある。

『絶対、騙されるな!ワルのカネ儲け術』(悪徳詐欺の手口を学ぶ研究会編著)は、これぞ「鹿砦社LIBRARY(新書)!」と納得できる、キワモノの連続だ。怪しい書名に怪しい内容。でもこれすべてリアルストーリだから面白い。記事が2頁ごとと短いので、活字が苦手な方でも苦なく読めるだろう。

『アラフォーの傷跡』(亀山早苗著)は40代前後の女性だけをターゲットにした、人生の中間報告書集だ。著者がじかにインタビューして「不倫」、「恋愛、「仕事」に悩みや問題を抱えていた30代の女性が、それぞれその後どんな生活をおくっているのか。女性の取材者だからここまで迫ることができたのだろうと思わされる、性的な話題も包み隠さず報告されている。同世代の女性への応援や激励となるほか、スケベ親父がよからぬ智慧を仕入れるのにも適したテキストだ。

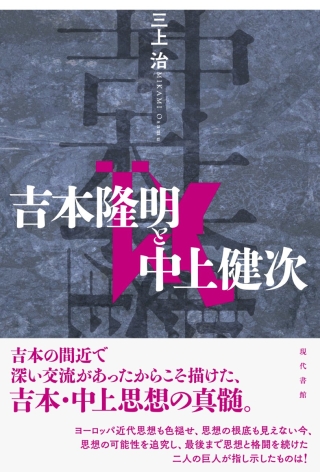

◆鬼才・板坂剛は帝国ホテルのロビーで三島由紀夫の幽霊と会った!

『三島由紀夫は、なぜ昭和天皇を殺さなかったのか』(板坂剛著)は、三島の研究者(ファン?)として著名な板坂氏だから書くことが許された「特権」だろう。本人がどう思うかはわからないけども、齢(よわい)70にしてフラメンコダンサ―兼指導者の板坂氏の人柄は「アナキー」そのものだ。

腰まで伸ばした真っ黒な髪と贅肉のない体、キレのある動きから彼の年齢を言い当てることのできる初対面者は少ないだろう。そんな板坂氏だから逸話には事欠かないが、若い頃は一時某党派に短期間属していたとの噂もあるが、生き様は「正統派アナキスト」。そして『三島由紀夫は……』でも史実には忠実ながら、板坂氏だから書ける三島の胸の内を探った物語が展開される。驚くのは板坂氏が帝国ホテルのロビーで三島の幽霊と会ったことがあり、言葉まで交わしているとの告白だ。

4冊だけでも、硬軟取り混ぜて読者を飽きさせない「鹿砦社LIBRARY(新書)」にはこれからどんなシリーズが続くのだろうか。今年も鹿砦社は元気だ。

▼田所敏夫(たどころ としお)

兵庫県生まれ、会社員、大学職員を経て現在は著述業。大手メディアの追求しないテーマを追い、アジアをはじめとする国際問題、教育問題などに関心を持つ。※本コラムへのご意見ご感想はメールアドレスtadokoro_toshio@yahoo.co.jpまでお寄せください。