◆ピョンヤンの大使館街 ──「アジアひとりぼっち」の日本

ピョンヤンは大同江をはさんで西ピョンヤンと東ピョンヤンに区分されるが、東ピョンヤンの広大な一角には諸外国の大使館街がある。早くから外交関係を持つロシアや中国は都心部の西ピョンヤンに独自に大使館を持ち、大きな敷地には大使館員子女のための学校、大使館員アパートなど諸施設まである。

東ピョンヤンの大使館街に一歩足を踏み入れるとすぐ左手にフィリピンとカンボジアの大使館が並び道路を挟んで右手にベトナム大使館、まずアジアのこの三つが並んでいる。庭にはそれぞれの国旗と共にASEAN旗、この2本の旗が翻っている。それは「自分たちは東南アジア諸国連合-アジアなのだ」と誇り高く自己主張しているように見える。

周知のようにASEANは主権尊重、内政不干渉、紛争の対話による解決を憲章に謳い、この憲章に従って成員国への軍事的威嚇や制裁など力の行使の否定、覇権主義的行動排除の脱覇権地域共同体だ。

ASEAN成員国はじめアジア諸国はみな朝鮮と外交関係を持っているが、大使館がないのは日本だけ。例外的にミャンマーはある事件を契機にいま国交途絶はしているが元来、外交関係にあった国だ。

ピョンヤンの大使館街から見れば、「太平洋ひとりぼっち」ヨットの堀江謙一さんにならえば“「アジアひとりぼっち」の日本”という構図が浮かび上がる。

それは日本にいれば決して感じることのない光景だろう。でもピョンヤンから見れば「アジアひとりぼっち」というのが日本の置かれた位置だという厳然たる事実もあるのだ。

これが「アナザーサイド of 日本」、いや現在の日本のアジアでの位置、日本では目に見えにくい「本当の位置」を雄弁に物語っているのではないかと私は思う。

それはどういうことなのだろう?

◆戦後も「アジアの外の日本」は変わらなかった

敗戦でアメリカには頭を下げたが、アジアには頭を下げなかった日本。これが戦後日本のアジアでの立ち位置を決めた。

明治の近代初期に朝鮮の革命家・金玉均(キムオクキュン)などを助けた福沢諭吉だが、福沢は彼らの「維新革命」失敗を見て、アジア東方の友人に日本のような近代化「維新」断行のできる志士は出ないと結論を下し「脱亜入欧」を唱えた。

それは「アジア東方の悪友を謝絶する」、「西洋の良友と進退を共にし、西洋人の接する風に従ってアジアに処す」というものだった。以後のわが国は欧米帝国主義列強の列に入り、「西洋人の接する風に従って」アジアを植民地支配の対象とする「大日本帝国」として登場、この時からわが国は「アジアの外の日本」になった。

「アジアの外の日本」、それはアジアに頭を下げなかったことで戦後も変わらなかった。

わが国は「アジアで唯一のG7成員国」、欧米と並ぶ「先進国の一員」だということを多くの日本人が誇りと思ってきた。それは戦後、日本は日米安保基軸の下で「軍事は米国に任せ日本は経済に注力する」吉田ドクトリン路線で「軍国主義をやらず平和的経済発展を成し遂げ先進国隊列に入った」とされる「誇り」から来るものだろう。

でも「G7成員国」ということ、それは戦後も「脱亜入欧」、帝国主義列強の列から離れなかった、「アジアの外の日本」であり続けたことを意味し、決して胸を張れることではないと思う。

「軍事は米国にませる」だけではすまなくなった戦後日本の大きな転機を迎えている今日、そのことがますます明確になりつつある。

今年初めのある事件はこのことを考えさせるものだ。

県立公園、群馬の森にある朝鮮人追悼碑「記憶 反省 そして友好」は、群馬県により行政代執行という形で強制撤去された。理由は、日韓、日朝友好の象徴であるべきものが「政治的対立を生むものになっている」からというのが山本一太知事の説明だった。

元徴用工への賠償金支払いなど歴史認識問題が日韓政府間対立の原因になったことを念頭に置いたものだろう。朝鮮への植民地支配の根拠となった韓国併合条約を当時の国際法上は合法とし、慰安婦や徴用工への賠償問題は日韓条約締結時に解決済みという日本政府の立場を代弁するものだ。

山本一太・群馬県知事が言うような朝鮮人追悼碑自体に日韓間の政治的対立の原因があるのではない、歴史認識問題で「アジアに頭を下げない」、「アジアの外の日本」にこそ両国間の根深い対立の原因がある。

◎[参考動画]「群馬の森」朝鮮人追悼碑が撤去に 「記憶 反省 友好」の思いはどこへ【報道特集】(TBS 2024/02/18)

この「アジアの外の日本」を後押しするのが米国だ。朝鮮人追悼碑のような日韓間の政治的対立を生むような歴史認識問題を排除して日米韓軍事同盟強化による対中国、対朝鮮対決の軍事包囲網完成を急いでいるのが米国だ。

昨年、韓国の尹錫悦(ユンソクヨル)大統領が元徴用工への賠償金を日本企業に代わって韓国の財団が立て替えるという形で韓国国民の反発を無視してでも日本政府に譲歩した。結果、日韓政府関係は好転、日韓首脳会談開催にこぎつけたことは周知の事実だ。

日韓首脳会談決定直後、いち早く日韓正常化の動きを歓迎する米政府が「“核の傘”日米韓協議体」創設を日韓に打診していることを読売新聞は一面トップで伝えた。

歴史認識問題を日韓関係の「政治的対立を生むものにするな」というのは他ならぬ米国の要求だということだ。

アジアにおける米覇権秩序のお陰をこうむって海外権益を拡大する「アジアの外の日本」、敗戦後もアジアに頭を下げずアメリカだけに頭を下げることによって、戦前同様の「脱亜入欧」覇権主義を日米基軸・対米従属という形で継続してきたわが国、これが戦後日本の「米国についていけば何とかなる」生存方式となって今日に至っている。しかしこの「アジアの外の日本」はいま大きな軋(きし)みを生じだしている。

4月の岸田首相の国賓訪米、米議会での演説、日米首脳会談での合意事項、またそれ以降の「新しい戦前」への急傾斜と言われる最近の事象はそれをひしひしと感じさせるものだ。

◆日仏共同軍事訓練合意とニューカレドニア暴動を考える

国賓訪米を終えた5月、岸田首相はフランスを訪問、自衛隊と仏軍の共同訓練をしやすくする「円滑化協定」締結に合意した。なぜ自衛隊と仏軍の共同訓練なのか? 「インド太平洋地域の平和と安定に貢献」のためだということだ。

なんでフランスがインド太平洋地域に利害と関心を持つのか?

岸田訪仏から約2週間後に起きたニューカレドニアでの暴動でその理由の一端がわかる。

暴動の原因は仏マクロン政権がニューカレドニアの選挙で仏系住民の投票権拡大のための憲法改正を企てたことだ。先住民カナク人には独立気運が高まっているが、他方でフランス人の殖民化を進めるフランス政府の選挙制度改変施策によって増加一途の仏系住民にカナク人の発言権を押さえられ独立が遠のくことへの反発から暴動に発展した。現在もカナク人若者による道路封鎖など抗議行動が続いている。仏国内でもこの憲法改正を見送るべきだとの声が上がっている。

◎[参考動画]ニューカレドニアに非常事態宣言 暴動激化で4人死亡(テレ東BIZ 2024年5月16日)

恥ずかしながら私は今回の暴動でニューカレドニアがいまもフランスの植民地だったことを知った。

日本では西南太平洋、メラネシアに属する「天国に一番近い島」だとか観光名所として知られているニューカレドニアだが、いまなお「仏領」、すなわちフランスの植民地ということはあまり知られていない。

調べてみると、鉱物資源が豊富で、特に電気自動車のバッテリーに欠かせないニッケル生産量ではかつては世界一、いまは三位を誇るという。他にクロム、鉄鋼、マンガン、金、銀、鉛の埋蔵が豊富な島なのだ。仏政府にとっては自分の「海外領土」、植民地としておいしい資源豊富な島、だから独立を要求するカナク人の声を抑えたい。それがマクロンをして今回の仏系住民に投票権を拡大する憲法改正を急がせたのだろう。

フランスはいまもこの地域における「植民地帝国」である。南インド洋にはレユニオン、マイヨットなど、そして南太平洋にはニューカレドニア、仏領ポリネシアなど「海外領土」が広く散在する。この植民地群の存在によってフランスはこの地域を含めた自国の排他的経済水域(EEZ)において米国に次ぐ世界第二位の地位にある。フランスはこの広大な水域でポリネシアに太平洋管区司令官、ニューカレドニアに軍高等司令官を置き軍事行動も自由に行っている。

フランスはこの海域に核戦力配備の原子力潜水艦を常時運航させている。フランスの保有する核弾頭は280発、そのうち240発は潜水艦発射型弾道ミサイル(SLBM)とされており、フランスの原潜はインド太平洋地域の核抑止力、核威嚇の機能を果たしている。今回の日仏共同軍事訓練「円滑化協定」合意はこうした背景下でなされたものだ。

日仏政府が「インド太平洋の平和と安定に貢献」目的で共同軍事訓練を行う目的は主として対中対決にある。

近年、中国と太平洋島嶼(とうしょ)諸国との関係拡大にこの地域を支配してきた米国は神経をとがらせており、日本を押し立ててこれら島嶼諸国の切り崩しを図るための会議をやらせた。しかし会議に参加した首脳は少なく、ほとんどが外相クラスを送るという「おつきあい」程度の低調なものに終わった。

こうした事態の展開に焦りを募らせているのが米国だ。そんな米国がこの地域に利害関係を持つフランスを巻き込もうとするのは当然だろう。岸田政権はそのお先棒を担いで仏政府と共同軍事訓練を行うための「円滑化協定」を合意したのだ。

新たな日仏政府の軍事協力強化、それは「国際秩序の変更を迫る修正主義勢力」中国に対する米国の新冷戦戦略の一環であることは明確だ。

米国はじめ「G7先進国」グループはかつての帝国主義列強諸国、どの国も自分の植民地主義に対し反省する気はない。それを「パックス・アメリカーナ」と形を変えていまも続けるのが覇権国家の生存方式、宿命だから当然だろう。

ゆえにかつて植民地支配に苦しめられたグローバルサウスと呼ばれる発展途上諸国はG7から離れていく。いまは「G7・先進国」依存の旧弊を脱し脱覇権、主権尊重、内政不干渉に理解を示す中ロに接近、自身もまた各大陸別の地域共同体やBRICsなど独自の国際協力機構を通じ、自主独立傾向を強めていっている。

フランスとの関係では西アフリカのニジェールで若手将校たちによるクーデターで生まれた新政権は駐屯仏軍を追い出した。同様にチャドやブルキナファッソでも反仏政権が誕生した。このようにウクライナやガザ以外の地域でもG7は孤立を深めている。

いまやもういくらあがいても米国の主導する現代版植民地主義の「G7」覇権国際秩序は崩壊の瀬戸際に立たされている。あがけばあがくほどその瓦解速度を早めていくだろう。

◆欧州まで総動員の「中国征伐」、まるで幕末の長州征伐戦争

1960年代中葉、ボブ・ディランは次のように歌った。

遅い者が つぎには速くなる

いまが 過去になるように

秩序は 急速にうすれつつある

いまの一番は あとでびりっかすになる

とにかく時代は 変わりつつあるんだから

◎[参考動画]Bob Dylan – The Times They Are A-Changin’ | 時代は変る(1964年)(Sony Music Japan)

若きボブ・ディランを押しも押されもしないプロテスト・シンガーにした”The Times They Are a-Changin'”(時代は変わる)の歌詞の一節だ。当時、「ならあっちに行ってやる」の私の心、「戦後日本はおかしい」に強く共鳴する歌だった。ボブ・ディランが大好きになった歌でもある。

60年前の歌詞「いまの一番は あとでびりっかすになる」、それはいま「衰退一途の覇権帝国・米国のことを歌ったもの」と言ってもちっともおかしくない。

「いまトラ」の言われる中、ある番組で小谷哲男・明海大学教授(アメリカ政治専門)はこう語った。

「トランプは“ウクライナはゼッタイ勝てない、自分が大統領になったらすぐに戦争を終わらせる。そして対中国に力を集中する”と語っている」と。

「対中国に力を集中する」というトランプのこの発言は、いま中国、ウクライナ、ガザの3正面作戦を強いられ為す術のない米国の苦境を物語るものだ。この苦境脱出の戦略が「対中国に力を集中する」だ。

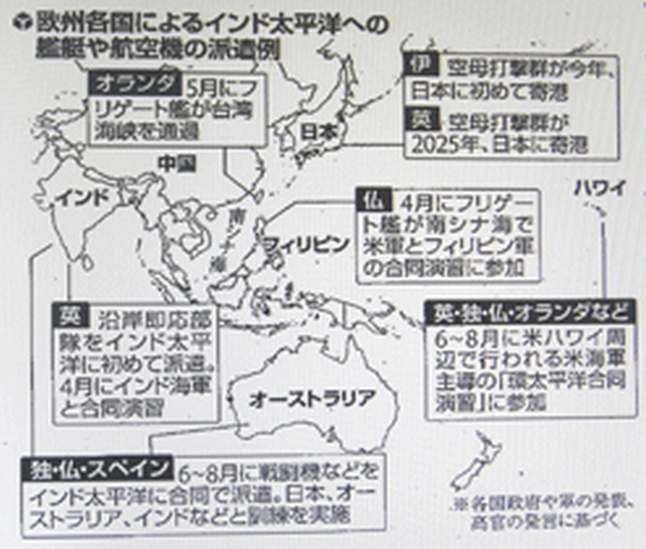

このことと関連して言えば、最近、欧州諸国がインド太平洋地域への対中対決のための軍事的進出を強化する方向で動いている。

6月1日、シンガポールで開かれたアジア安全保障会議(シャングリラ対話)の会合でフランス国防相は仏領ニューカレドニアを念頭に「太平洋に海外領土を持つフランスは太平洋国家」だと発言したが、この4月に仏海軍のフリゲート艦がフィリピンの南シナ海で米軍と比軍の合同演習に初めて参加、今後は日米比首脳会談での合意に基づき自衛隊もこれに加わる。これに先立ち仏海軍は米軍、オーストラリア軍との合同演習にも参加している。

シャングリラ対話ではオランダ国防相は同国軍のフリゲート艦が台湾海峡を通過したことを表明、元来、台湾海峡通過は非公表が常だったが異例の公表に踏み切った。それは中国にその対決意思を見せつけたということだ。オランダもかつてアジアの植民地帝国だった国だ。

欧州各国による艦艇や航空機のインド太平洋への派遣は活発化の一途をたどっている。

英国は2021年からインド太平洋に常駐させている哨戒艇二隻に加え、今年からは沿岸即応部隊(LRG)、海兵隊を中心に揚陸部隊を初めて展開するという上陸攻撃の実戦部隊派遣をデモンストレーションした。

さらに独仏やスペインの空軍は今夏、戦闘機などを合同で派遣し、日本や豪州、インドとの訓練を予定している。

このように米国は対中対決の軍事包囲網形成をインド太平洋地域に欧州各国の軍事資産を総動員してまでも急いでいる、「中国征伐」のために。

これは私の勝手な推量だが、こうした事態の進展は徳川幕府「ご瓦解」の発端となった長州征伐、幕長戦争を彷彿させる。

幕府側は西国諸藩から征長軍を募り二度の幕長戦争を敢行したが、第二次征長戦争で15万の幕府軍がわずか数千の長州軍に惨敗を喫した。長州防衛、倒幕の意気盛んな長州軍と寄せ集めの幕府軍とでは志気の上でも格段の差があった。

また、大村益次郎の兵制改革による武士団に加えての高杉晋作率いる奇兵隊はじめ「国民軍」の軽装歩兵の重い鎧をまとった幕府軍に対する優位性、また旧式ゲベール銃の幕府軍に対する精密長射程のライフル式スナイドル銃の「国民軍」に対しては武装の上でも「幕府軍」はもはや敵ではなかった。

幕長戦争から類推すれば、インド太平洋地域の日米安保、日米韓、日米比、クアッド(Quad)、AUKUSなどにさらに欧州NATO各国まで加えた寄せ集めの米覇権帝国「幕府軍」は束になっても中国はびくともしないだろう。

志気の上では「祖国防衛」の意気高い中国と「祖国防衛」とは縁遠い「覇権秩序維持」、既得権防衛の打算で動く「寄せ集め」軍では全く相手にならないだろう。また武装の側面でも米「幕府軍」は中国軍に劣る。射程500~5,500kmクラスの中距離ミサル保有量では中国軍に及ばず、質的に見ても中国軍の「空母キラー」地対艦ミサイル、変速軌道を描く極超音速ミサイルなど最新鋭ミサイルは米「幕府軍」にはない。

長州征伐・幕長戦争が徳川幕府「ご瓦解」の前兆になったが、この欧州まで総動員の「中国征伐」企図は、それ自体が米覇権帝国「幕府ご瓦解」の前兆であると私は思う。

◆戦後日本の革命は脱G7・「アジアの内の日本」

「ウクライナはゼッタイ(ロシアに)勝てない」と断言するトランプ(バイデンも内心、そう思っている)だが、だからといって「中国には勝てる」という打算があるわけではない、いや全く自信がないというのが真実だろう。でも「中国征伐」はやらなければならない。「中国、ロシアは国際秩序変更を迫る危険な修正主義勢力」であり、さらにグローバルサウスもこれに同調して事態はますます悪化、「じり貧」一方だ。これを放置することは戦後世界に生き残った現代版植民地主義、「米覇権秩序」・G7主導の国際秩序の瓦解を意味し、それは帝国主義的覇権主義の終局的「死刑宣告」を意味するからだ。

いまや「新しい戦前」のわが国だが、戦後のこれまでは米国による数々の「征伐戦争」への本格参加はない。「憲法9条平和国家」日本の看板は汚れているとはいえアジア諸国からはそれほど危険視されない根拠になっている。また他のグローバルサウス諸国にも日本への警戒心はさほどない。中国、ロシアもまだ「様子見」状態を維持している。これが米国の数々の征伐戦争に手を汚してきた他のG7諸国とわが国の決定的違いだ。

しかしながら米覇権秩序・G7秩序の「ご瓦解」を前に勝ち目のない「中国征伐」戦争への本格参加、ウクライナのように対中代理戦争までやらされてまで無理心中覇権に付き合うのか否か、いまわが国はまさに瀬戸際に立たされている。

いまなら遅くはないはずだ。

いまこそ決断の時、「戦後日本の革命」の時! 「なんであの時、あんなバカなことをやったのか!」と後の世代に糾弾されないためにも、いまが決断の時であると思う。

戦後日本の革命、その基本課題は日米基軸からの転換だが、それは日本が覇権国家であることをやめるという意思表示でもある。その側面から見れば、明治の大日本帝国以来の「脱亜入欧」からの脱却、戦後の今日、それは「脱G7」、「アジアの外の日本」から「アジアの内の日本」への大きな歴史的転換だと言える。

以上のことが、「ピョンヤンから感じる時代の風」に吹かれていま切実に私が思い、かつ半世紀前、共に闘った同世代と何よりも未来を託す日本の若者たちに訴えたいことだ。

◎[参考動画]パレスチナの解放訴え 東大生ら500人が反イスラエルデモ(ANN 2024年5月17日)

いま「ガザ大虐殺」に異を唱え、米主導のG7・覇権主義への疑問が広がり、大学生たちをはじめ若者が新しい闘いを展開している。

希望はある。

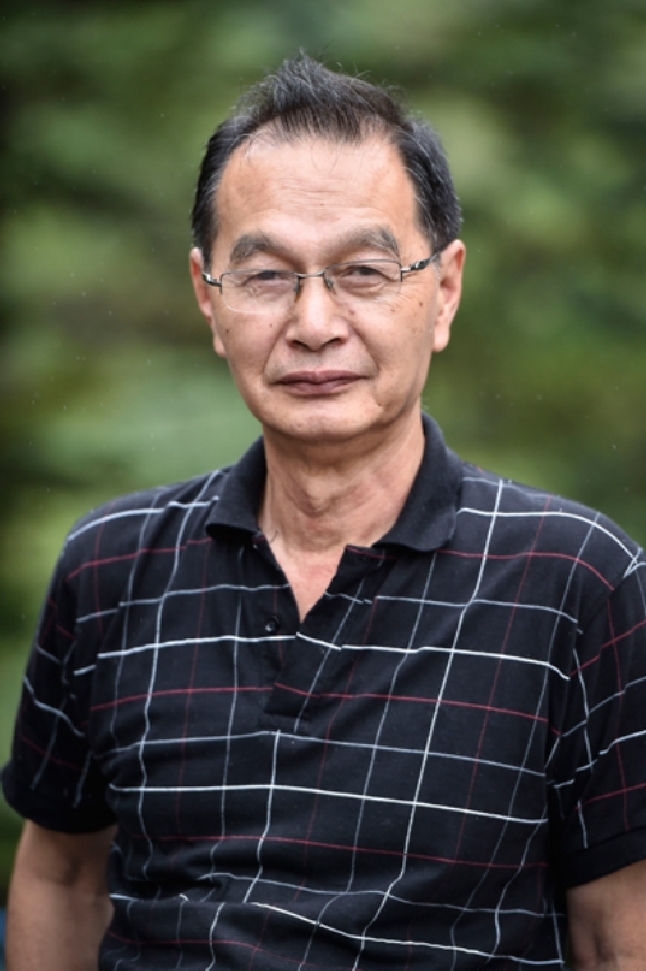

▼若林盛亮(わかばやし・もりあき)

1947年2月滋賀県生れ、長髪問題契機に進学校ドロップアウト、同志社大入学後「裸のラリーズ」結成を経て東大安田講堂で逮捕、1970年によど号赤軍として渡朝、現在「かりの会」「アジアの内の日本の会」会員。HP「ようこそ、よど号日本人村」で情報発信中。

◎ロックと革命 in 京都 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=109

◎ピョンヤンから感じる時代の風 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=105

◎『季節』 amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWTPSB9F/