毎年恒例の1年の総集編ですが、わたし自身があまり記事を書かなかったこともあって、扱ったテーマが絞られます。というよりも、政局の動きや経済の分析をドラスティックに覆す事件によって、焦点がおのずと絞られてしまったと言えるのではないでしょうか。事件があまりにも強烈すぎました。

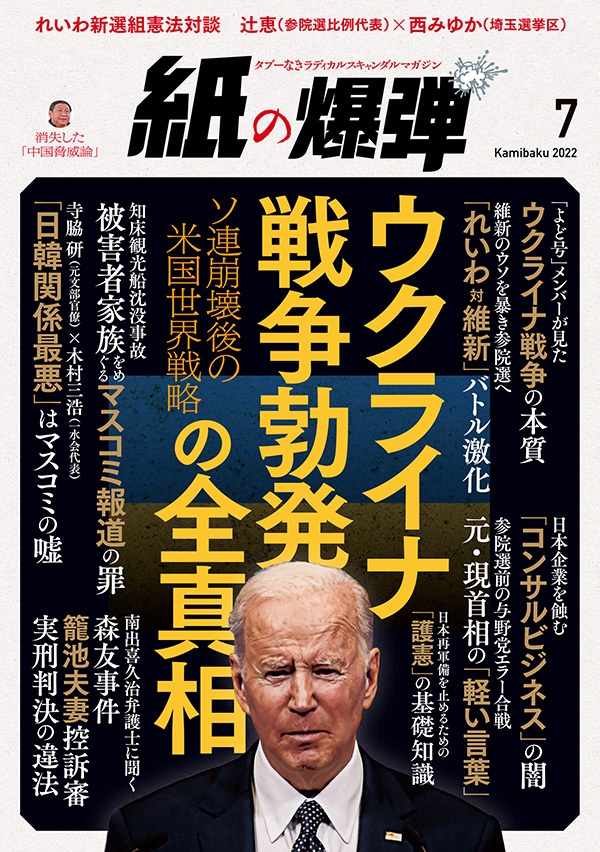

ロシアのウクライナ侵攻、および安倍晋三元総理銃殺事件です。

◆18世紀型の戦争に驚嘆する

すでに昨年末から、オリンピック明けにロシアがウクライナに侵攻する観測はあった。マイダン革命からクリミア併合、ドンバス紛争と8年にわたって繰り広げられてきた内戦に、ロシアが公然と介入する。かつてのベトナム戦争、アフガン戦争を想起させたものだ。

だが、ふたを開けてみると北部からキーウへ、黒海から南部諸州へ、そして紛争地である東部にも20万をこえるロシア軍が殺到したのだった。もはや地域紛争ではなく、全面的な総力戦といえる。のちに明らかになったことだが、この緒戦の3方面からの侵攻がロシア軍の戦力を分散し、各個撃破される原因となったのだ。驚愕の全面戦争は、ロシアの戦力と国力を越えていた。

当初われわれは、アメリカNATOによるロシア圧迫が、もっぱら産軍複合体の要請による、いわば数年に一度は戦争をしなければならない事情によるものと考えた。このアメリカによる戦争論は、現在も謀略論として流布されている。

◎「風雲急を告げる、ウクライナ戦争の本質 ── 戦争をもとめる国家・産業システム」(2022年2月23日)

ところが、プーチンという人物を詳しく知る中で、現代のヒトラーというべき独裁者だと判ってきた。クリミア併合でG8から排除されて以降、ロシア帝国の復活を夢見てきたことも。

考えてみれば、プーチンが政権に就いた時期の、謎の爆破事件は、1933年のドイツ国会議事堂炎上事件(共産主義者の犯行とされた自作自演)に匹敵する謀略だった。まさに「たいていの人間(大衆)は小さなウソよりも大きなウソにだまされやすい」(ヒトラー『我が闘争』)を21世紀に実行してみせているのがプーチンなのだ。

◎「核兵器使用を明言した妄執の独裁者、ウラジーミル・プーチンとは何者なのか? ── 個人が世界史を変える可能性」(2022年2月26日)

◎「第三次世界大戦の危機 プーチンは大丈夫か?」(2022年3月14日)

ウクライナ戦争の実態は、剥き出しの古典的帝国主義戦争である。20世紀的な帝国主義戦争どころではない、プーチンは18世紀のピョートル大帝やエカチェリーナ女帝の拡張主義を賛美し、実践しようとしていることが判明したのだった。

したがって破壊はもとより、虐殺や略奪、性犯罪など、あらゆる戦争の悪が露呈している。18世紀的な戦争犯罪は、21世紀の国際法において裁かれるべきであろう。

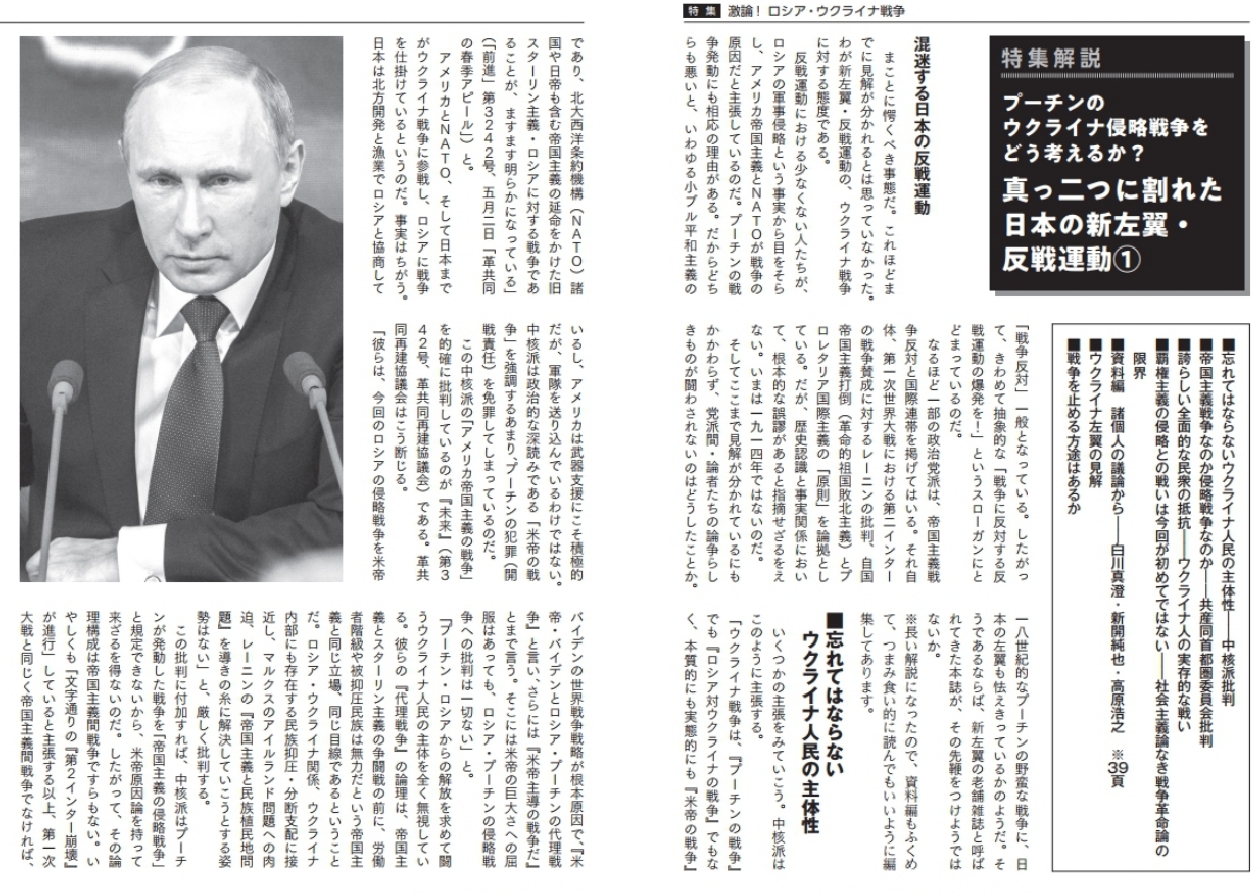

そのいっぽうで、第三次世界大戦の危機は左派勢力のなかにも混乱をもたらした。とりわけ反戦主義にどっぷりと浸かった新左翼系の反戦市民運動において、アメリカ主導の戦争と規定することで、プーチンの開戦責任を免罪する傾向が顕著となったのだ。

そのバリエーションは、ユダヤ財閥を基点とするディープ・ステートによる謀略、レーニン1914年テーゼ「自国帝国主義打倒」、米ロの代理戦争論、社会主義の祖国ソ連を懐かしむ反米帝論などさまざまだ。

◎「ウクライナ戦争への態度 ── 左派陣営の百家争鳴」(2022年4月26日)

◎「ウクライナ戦争をどう理解するべきなのか

〈1〉左派が混乱している理論的背景(2022年5月5日)

〈2〉帝国主義戦争と救国戦争の違い(2022年5月13日)

〈3〉反帝民族解放闘争と社会主義革命戦争(2022年5月19日)

〈4〉民族独立と救国戦争(2022年6月8日)

個人的には理路整然と、何とか問題を整理しようとした末に、対外的な論争(党派を名指し)にも挑みました。一般社会とは隔絶された「新左翼」の論争です。興味のある方は、左翼の伝統文化顕彰としてお読みいただければ幸甚です。

◎「『情況』第5期終刊と鹿砦社への謝辞 ── 第6期創刊にご期待ください〈後編〉」(2022年10月26日)

だが前述したとおり、21世紀の今日、無法な戦争の発動者を人類と平和の名において裁かない理由はない。かつて第二次大戦のドイツ占領下のワルシャワで、国内軍とレジスタンスが蜂起したとき、双方で処刑の応酬になった。

このワルシャワ蜂起に対して、呼応するはずのソ連軍がなぜか待機し(カチンの虐殺いらい、ソ連はポーランドを完全に属国化する計画だったとされる)、レジスタンスはナチスのSS軍団に抑え込まれる。さらなる処刑(虐殺)が行なわれんとするときに、イギリス放送が「無法な処刑は戦争犯罪になる」と警告宣伝したのだった。いらい、ナチスの虐殺は一時的にせよ止んだ。

その意味では、国際的な法的キャンペーン(戦争犯罪の警告)が虐殺を止める効果を持っているといえよう。

Резня – военное преступление, не убивайте ! (虐殺は戦争犯罪だ 殺すな!)

これをSNSに発信するだけで、戦争における虐殺は抑えられる可能性がある。

◎「戦争の長期化は必至 ── 犯罪人プーチンとロシア軍が裁かれる日」(2022年6月18日)

ところで、日本ではウクライナ戦争が台湾有事とリンクして語られている。ひとつの中国を国際社会が認めているとはいえ、武力による現状変更はゆるさない。香港において、ウイグルにおいて、民主主義を圧殺している中国共産党の独裁的な支配に反対し、台湾の自治を擁護する立場。

あるいは沖縄をはじめとする、日本を舞台に中米が軍事対決するのに反対する。戦争一般に反対する立場もふくめて、日本人の政治的な立場が問われるであろう。

そのような中で、ロシアが日本侵略の計画を検討していたことが明らかになっている。これまで、一部のロシア議員が発言してきたのとは違う、驚愕するべき事実の一端が明らかになっている。

ロシア連邦保安庁(FSB)の関係者がリークした電子メールによって、プーチン政権はウクライナ侵攻を開始する数ヵ月前、日本に攻撃を仕掛ける計画を立てていたらしいことが判明したというのだ。

奉じたのはスペインの流行系のサイトだが、純粋に軍事的な検討が行なわれるのは、ある意味で当然と言えるのかもしれない。ロシアは「国防のために」ウクライナに侵攻したのだから。

◆安倍元総理射殺事件の愕き

ウクライナ戦争と原材料不足による物価高が憂慮されるなかで、参院選挙が行なわれた。結果は維新の会や参政党など「ゆ党」の躍進だった。既成野党(立民・共産・社民)の後退と「ゆ党」の躍進は、政治および政治家に賞味期限があることを改めて知らしめたといえよう。

そのような中で、歴史的な事件は起きた。安倍晋三元総理が銃撃され、死亡したのである。あらためて、哀悼の意を表したい。本通信も、不肖わたくしをはじめ論者たちが安倍批判をくり返してきた。だが、安倍なんか死んでもいいとは、けっして書いてこなかったように、言論による闘い以外に、われわれが手にする武器はない。あらためて、演説中の政治家を銃撃する暴挙を、語をつよめて批判するものです。

◎「追悼 安倍晋三元総理大臣」(2022年7月11日)

さて、同時期に世界史的な人物が逝去した。エリザベスⅡ世が亡くなったのだった。女王が君臨した時代は、大英帝国の植民地支配が終焉する時期であった。それゆえに、過酷な植民地支配への癒しが治世の要件となった。

いまもなお、ポストコロニアルの世界にあって、英連邦からの離脱をもとめる動きはつづいている。ウクライナ戦争に見られるように、21世紀は民族の自決と自治へと、旧世紀を克服するムーブメントが世界史的なテーマなのかもしれない。

イギリスと日本の国葬において、際立って違っていたのは伝統文化の厚みだった。明治以降、欧米化する流れの中で伝統文化を見失ったわが国は、警備陣が剥き出しの威力を見せつけることで、国葬を刺々しいものにしてしまった。国論を二分したことよりも、そもそも警備の威力で実現される葬儀とは何なのだろうか。レポートにおいても、この点を強調したかった。

◎「エリザベス女王追悼と安倍国葬 元総理の業績と予算への疑義」(2022年9月11日)

◎「《9.27 TOKYO REPORT》安倍晋三国葬儀 ── 英エリザベス女王国葬との痛々しいほどの落差で際立った伝統文化の貧困と過剰警備のグロテスク」(2022年9月28日)

ところで、安倍元総理射殺事件は旧統一教会問題、すなわち政治と宗教の問題を俎上にあげた。このテーマについては「2022年をふり返る(社会編)」で顧みたい。政教分離という、わかっているようでわかっていない議論である。

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。