◆クラスター発生

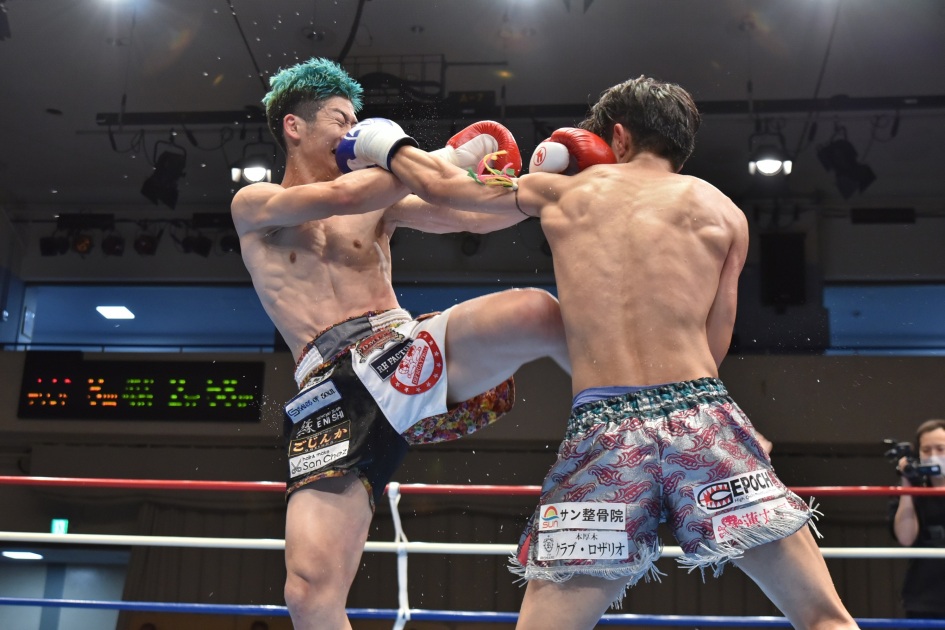

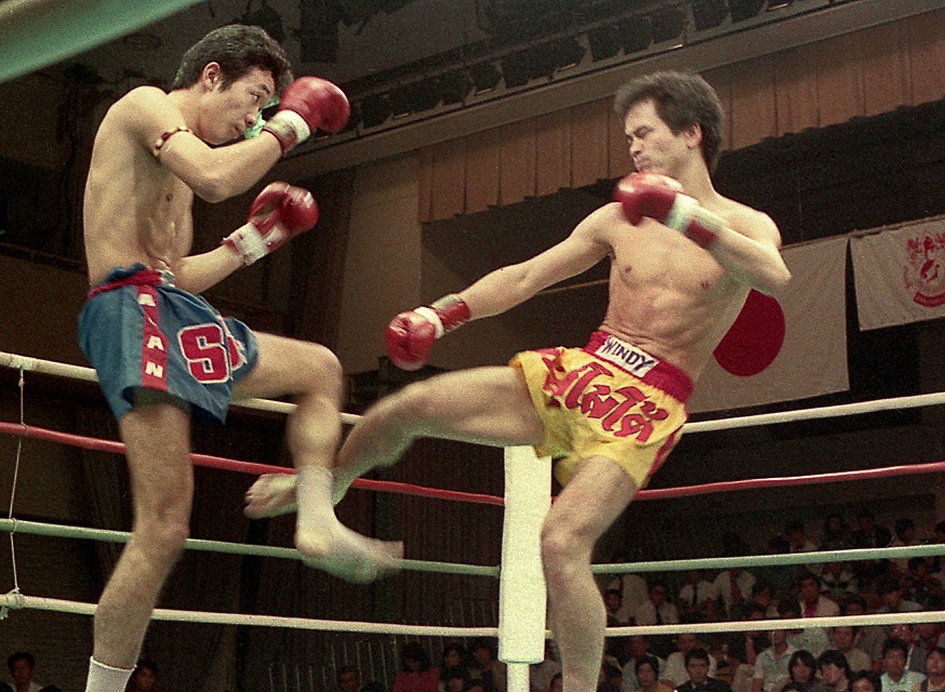

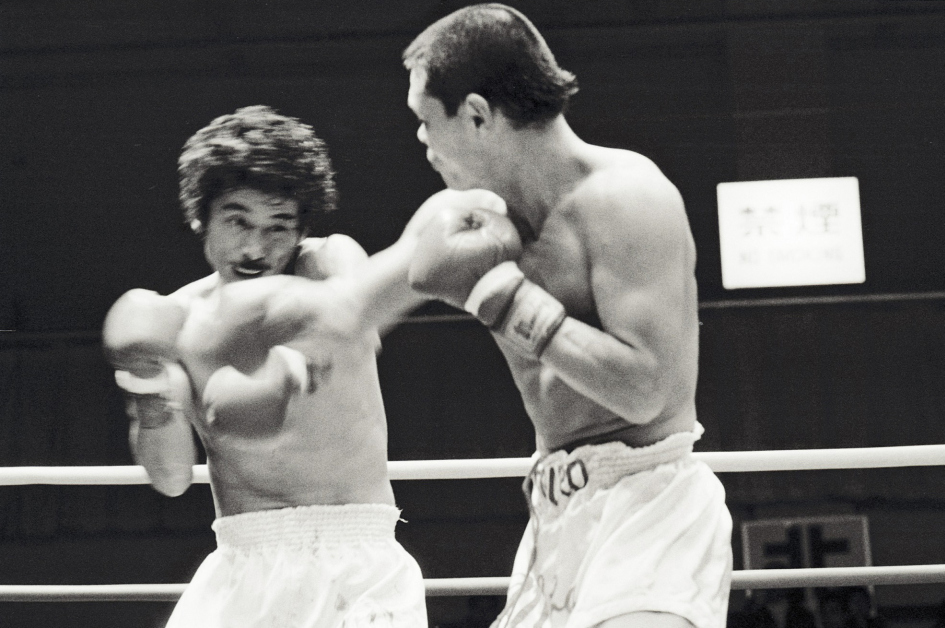

タイでの新型コロナウィルス感染問題の始まりは、すでに大雑把には述べてきましたが、昨年(2020年)3月6日にムエタイの殿堂、ルンピニースタジアムで開催されたビッグイベント後に、進行リングアナウンサーを務めたタイの有名俳優マティウ・ディーン氏のコロナ感染が発覚すると同時に、同スタジアムで賭けに昂じていたギャンブラーら100名以上の感染者、スタジアムを管理・運営するタイ陸軍のスタジアム支配人(当時)までもが感染するクラスターが発生し、大きなニュースになってからでした。

タイで大規模なクラスターが発生したのは、このルンピニースタジアムが初であり、多くのタイ国民に「ムエタイスタジアム=コロナのクラスター」というイメージを植え付けてしまい、ムエタイ業界は長期に渡り興行開催禁止に至りました。

◆厳戒態勢に入ったタイ国

そこからはムエタイ業界のみではなく、タイ政府の感染拡大防止策で、人の生活に不可欠なスーパーマーケットなどの食料品店や、飲食店、薬局、病院、運搬業などを除いて殆どの業種が市場を停止された状況下に置かれ、時間帯や年齢、条件を設けた外出禁止令と在宅ワークの推奨で感染拡大を阻止する対策を行なってきました。

こういう緊急事態には統制がとれるタイ国、その軍事的厳戒態勢で感染者激減はしたものの、クラスターの口火を切ってしまったムエタイ業界に優遇処置は取られませんでした。

そこでタイ国ムエスポーツ協会やプロモーターらは、このままムエタイ興行を開催しなければ各ジムや選手たちが廃業に追い込まれる現状をスポーツ省大臣に訴え、興行再開を陳情。

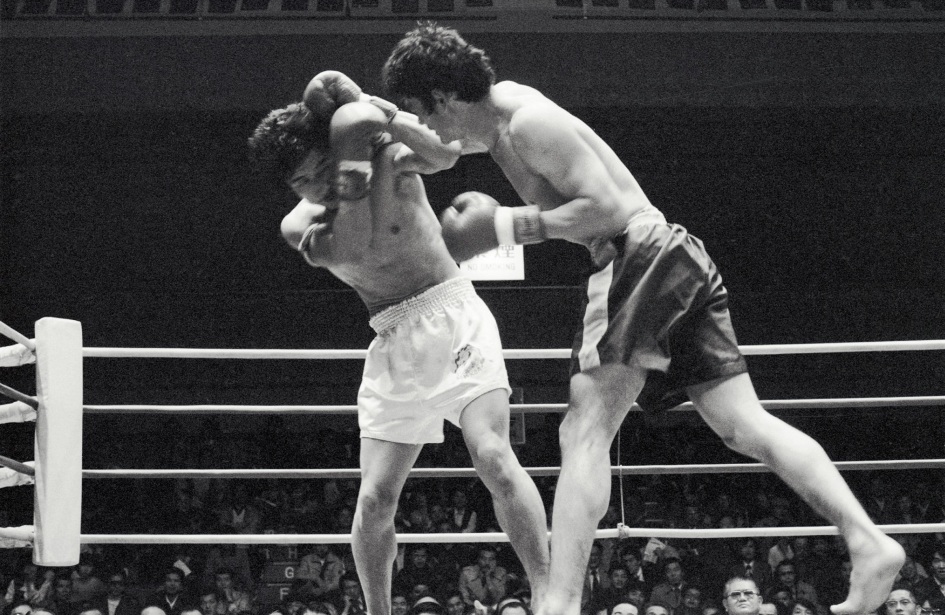

クラスター発生から4ヶ月程経過した、7月4日には無観客試合で一時的に開催許可され、オムノーイスタジアム、7月15日からはラジャダムナンスタジアムに於いて以前より開催日数と試合数を縮小し、興行が再開(クラスター発生地、ルンピニースタジアムは不可)。

その後も感染者低水準が続き、平常に戻りつつあったタイでしたが、これで気が緩んだか、12月20日頃にはサムットサコーン県の海産物市場でのクラスター発生からコロナ感染者数急拡大。ミャンマーからの出稼ぎ労働者が大半と言われ、近隣国からの入国は起こるべくして起こった事態に、政府は再び厳戒態勢を敷き、ムエタイ興行も当然の開催禁止に至りました。

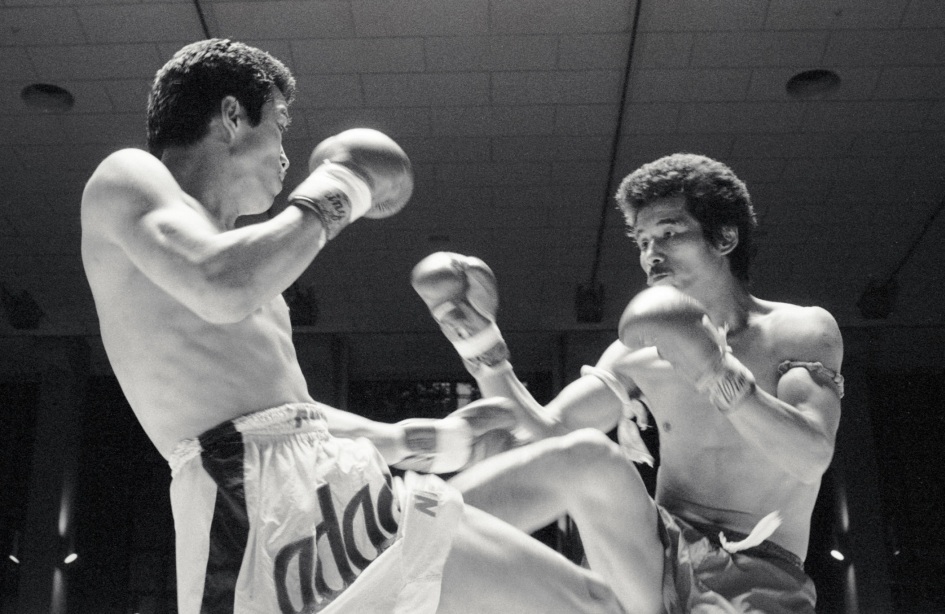

県境を封鎖してもタイ国内は変異株の蔓延もあって以前のような減少には至らず、厳戒体制が延々続きました。ムエタイジム、スポーツ施設も一般の経営店舗と同様の扱いでトレーニングが出来ない日々が続き、試合が無ければファイトマネーを得られない選手やジム経営者らはどんどん追い込まれる一方。選手らは田舎に帰り、家業の農業を手伝ったり、全く違う一般職種への転職が増えました。

ムエタイ界は何とか興行再開を目論み、まだ規制の緩い地方都市での開催など苦肉の策を講じるものの、先の見えない状況下で直前になって興行中止など事態は好転しないまま長期化に至りました。

◆ルンピニースタジアムなんとか再開

今年(2021年)8月中旬にはタイ国内で一日23000人を超える最多のコロナ感染拡大と死亡率急増した中でも、夜間外出禁止令等の感染拡大防止策の成果と、抗ワクチン接種の効果も表れ始め、感染急拡大が下降に転じ峠を越したとみられたことから、9月1日からのタイ政府の規制緩和では、屋外のスポーツ施設を一部開放(公園や競技場等)されました。

「規制緩和は早過ぎるのでは?」という声もありながら歓迎の声も多く、ルンピニースタジアムや、テレビ局のチャンネル7などでは屋外の駐車場スペースで無観客試合としての興行開催を発表。

9月15日にはルンピニースタジアムは、屋外駐車場棟特設会場での開催で再開初日を迎えることが出来ました。当然ながら選手の他、入場関係者全員に3日前と当日のPCR検査を実施するなど徹底した感染対策を取った上での開催を実施。

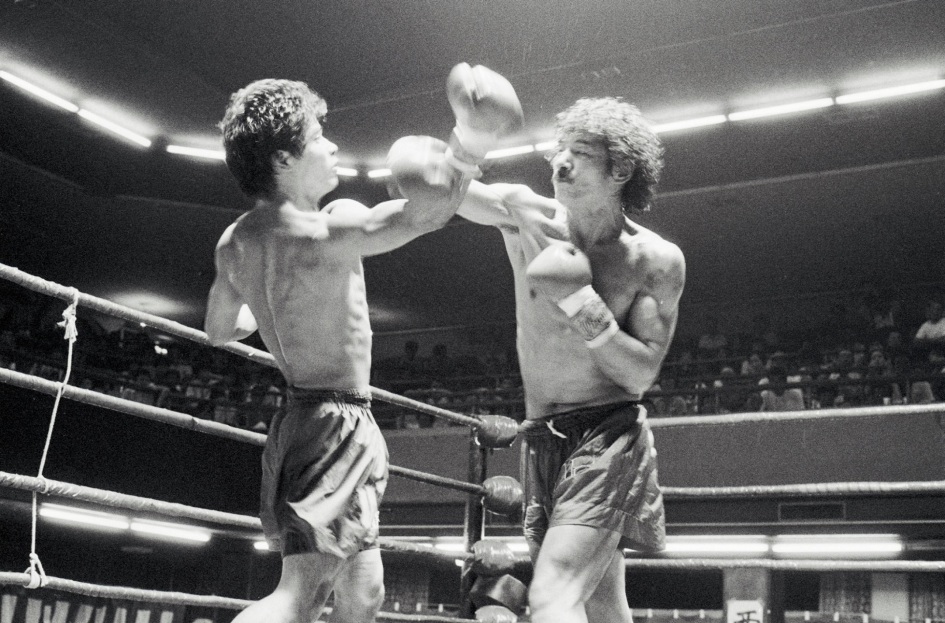

しかしこの日、思いもよらない事態が発生。17時開始の全6試合の内、セミファイナルとメインイベントを残したまま時間切れにより急遽中止。ライブ配信のシステムで不具合が発生して進行が遅れ、出場するはずだった選手らはグローブを装着し、リングに向かえる状態で試合中止を通達されてしまった模様。

夜間外出禁止令(21:00~4:00)が発令された状況下での開催であり、各店舗や会社の営業時間は20時まで。従業員などは20時から21時の間に極力帰宅しなければなりません(交通網の遅れはやや容認)。このイベントも同様で、早く撤収しなければなりませんでした。

急遽試合が無くなった2試合の4選手は翌週以降に延期や、対戦相手を変更された形で開催予定(メインイベント出場予定だった、サオエーク・シットシェフブンタムは、2019年11月に日本で小笠原瑛作にKO勝利)。

興行再開初日にトラブル発生は、今後のムエタイの先行きが思いやられる出来事でしたが、主催者と興行関係者は出来得る限りの努力をしていたことでしょう。

◆今後の期待

9月18日にはチョンブリ県のフォンチャーンチョンブリスタジアムから昼興行でのテレビ放映(TV3ch)と、ルンピニースタジアムでは初となる、女子選手の出場試合(WBCムエタイ女子世界ミニフライ級王座決定戦)があり、9月25日にもルンピニースタジアム屋外会場で興行開催。その他のスタジアムも徐々に興行再開を目論み、再びコロナ感染者数が拡大しなければ10月以降も各地で興行再開し、ルンピニースタジアムも本来のメイン会場での開催と、現在は情勢を伺っているラジャダムナンスタジアムと共に、ムエタイ業界も徐々に活気が戻って来ることでしょう。

日本で試合が予定されたタイ選手はビザが下りず中止となったカードも多く、「渡航解禁は11月から」というタイの政府発表は、そのまま信じる訳にはいかない中でも、可能性を信じて待機するプロモータや選手も多いようです。

世界的なコロナ感染のすぐの終息は難しくとも、重症化しない為のワクチン接種効果からの感染激減を祈る多くの国や人々でしょう。

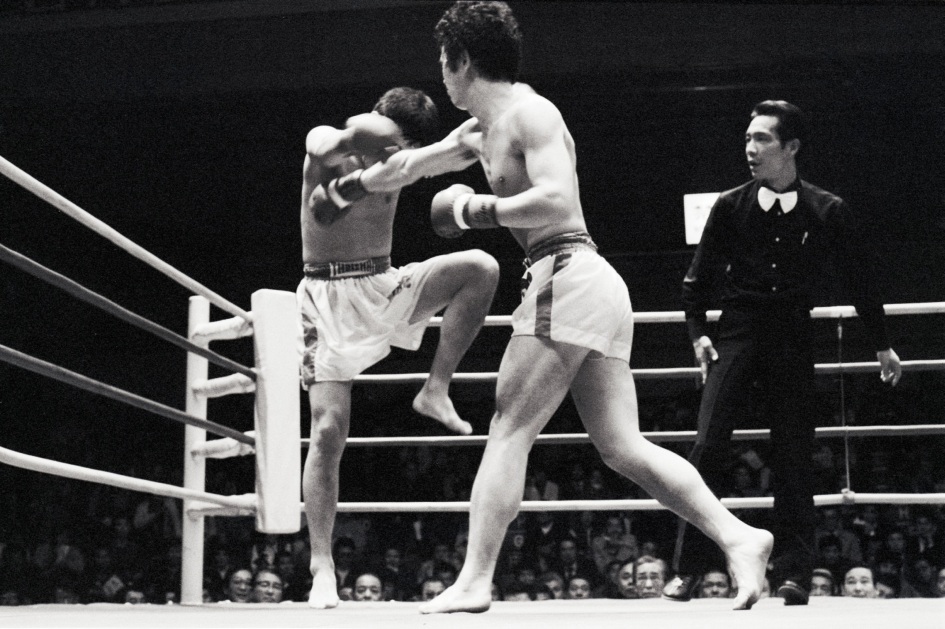

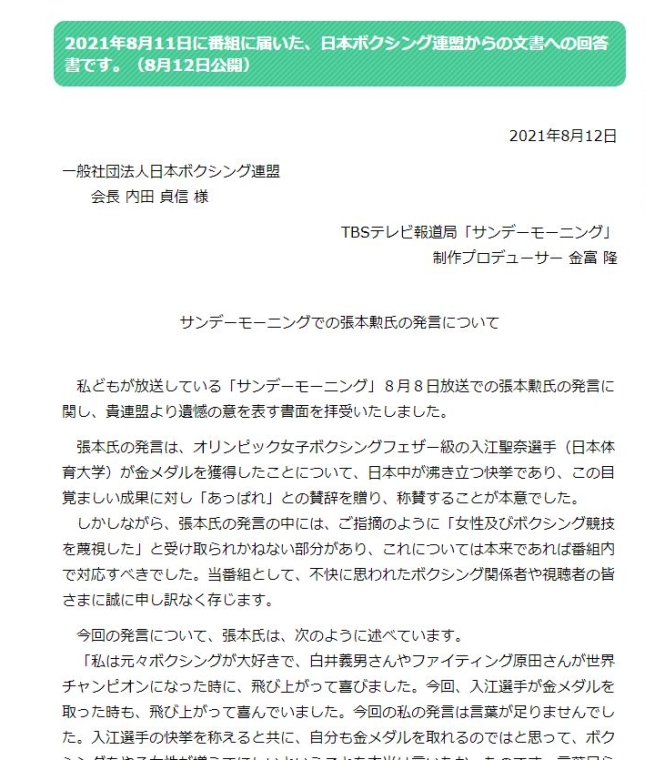

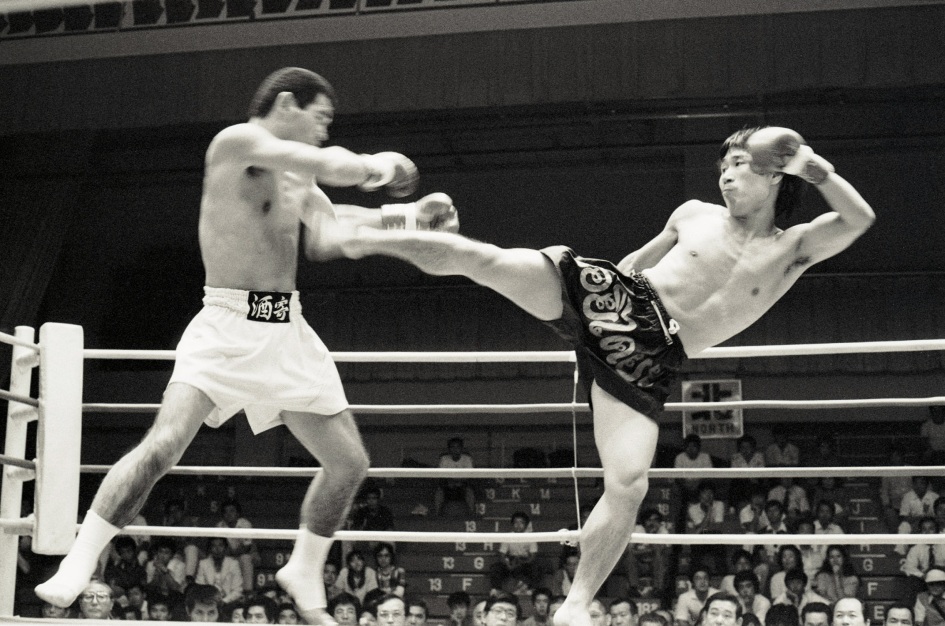

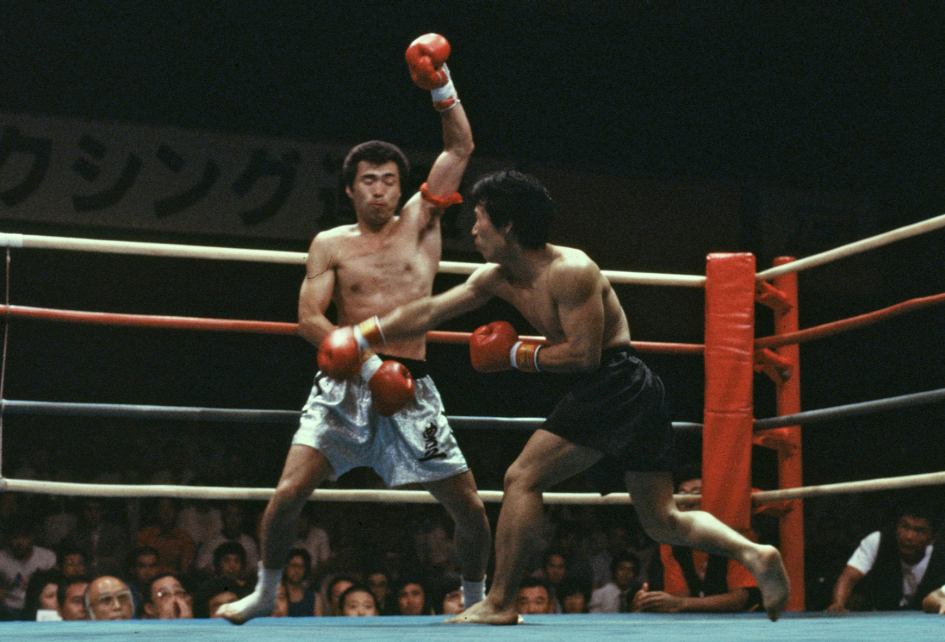

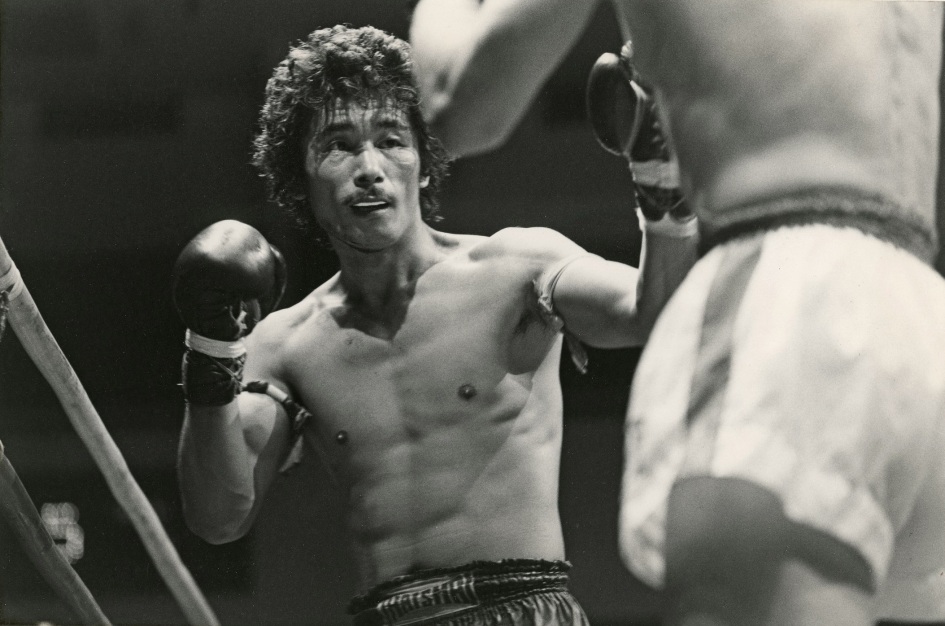

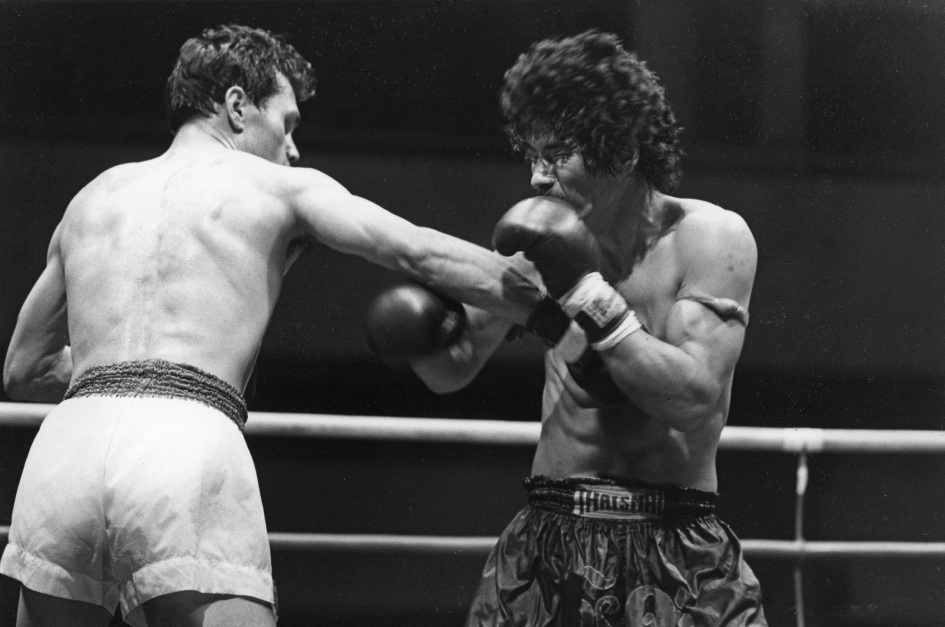

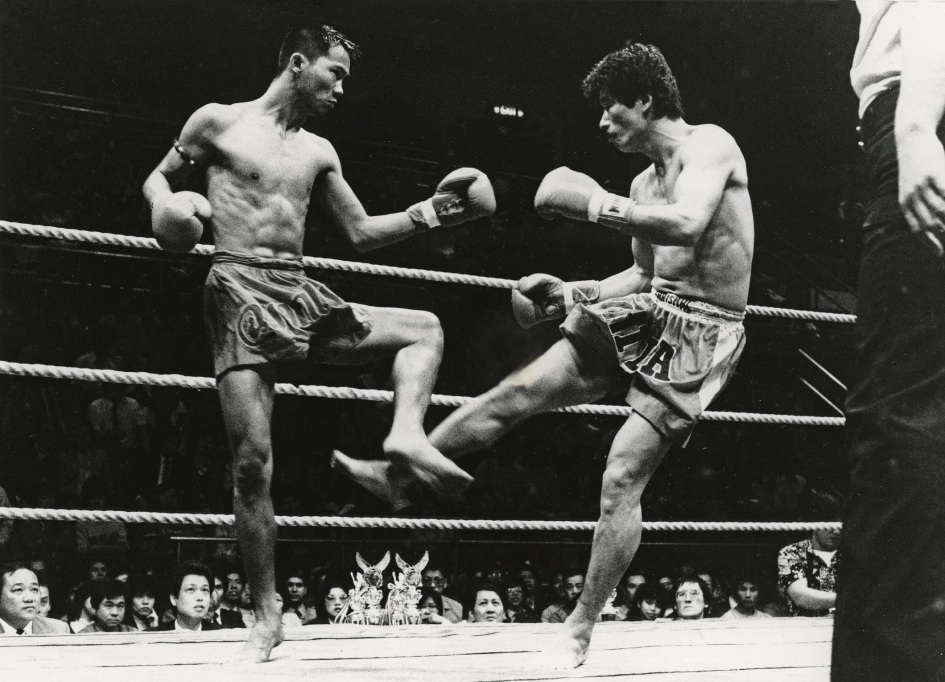

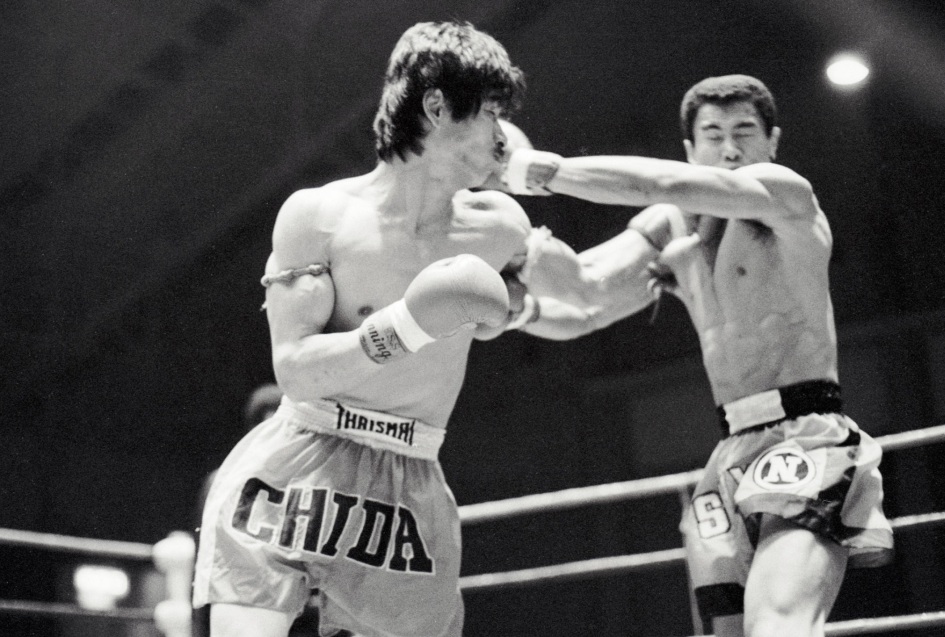

▼堀田春樹(ほった・はるき)[撮影・文]

フリーランスとしてキックボクシングの取材歴32年。「ナイタイ」「夕刊フジ」「実話ナックルズ」などにキックのレポートを展開。ムエタイにのめり込むあまりタイ仏門に出家。座右の銘は「頑張るけど無理しない」