◆マニー・パッキャオの存在

寺尾新(てらお・しん/本名:井之上新介/1970年12月24日、東京都八王子市出身)は、マニー・パッキャオと対戦した唯一の純粋な日本人として、後々注目を浴びる存在となっていった異色の格闘家である。

マニー・パッキャオは寺尾新戦の後、複数階級を制覇していくだけでもカリスマ的存在だったが、2008年12月にオスカー・デラホーヤに不利な体格差を覆しTKO勝利したことで世界を震撼させるスーパースターとなった。後も世界同時配信されるビッグマッチを続け、更には母国フィリピンで議会議員に当選し政治家活動も開始。それらの影響は思わぬ形で日本にも及んだ。

後にマニー・パッキャオは日本人記者のインタビューで、「日本は寺尾新と戦った思い出の国!」と語り、寺尾新への注目度が増すことへの拍車をかけ、マニー・パッキャオが活躍すればするほど、寺尾の株は更に上がっていった。

寺尾自身も大ブレイクに繋がった因果は、それまでの生き様が物語っていた。

◆前身はプロレス・ファン

寺尾新は幼い頃からプロレス好きで、カメラ小僧としてプロレスを追いかけるマニアックな青春期を送っていた。

1986年(昭和61年)4月、帝京八王子高校に入学し、プロレス好きが高じてリングを見たくてボクシング部を覗きに行くと、待ち構える先輩方の勧誘の威圧感で入部せざるを得ない雰囲気に呑まれ、渋々アマチュアボクシングを始めるに至った。

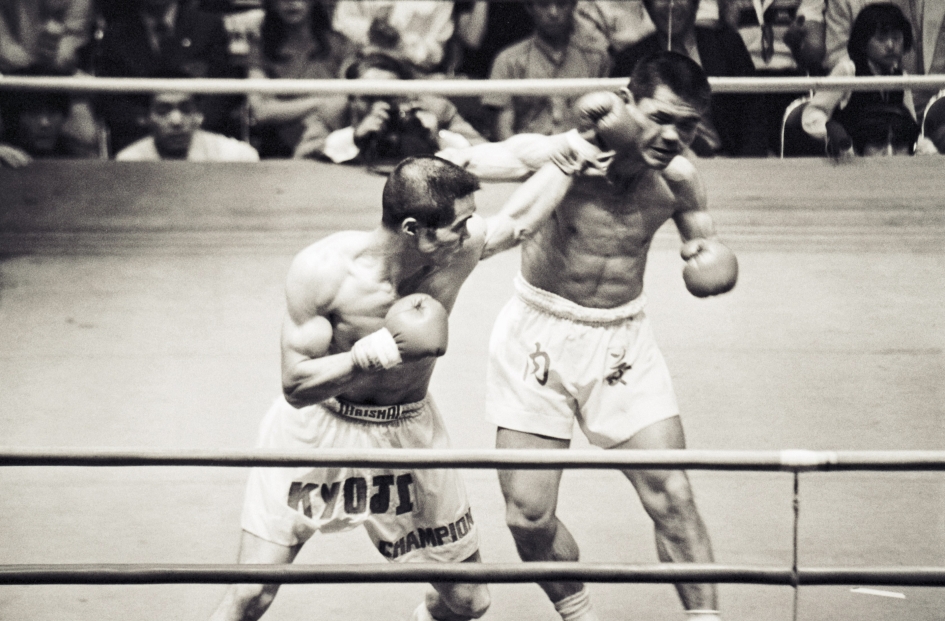

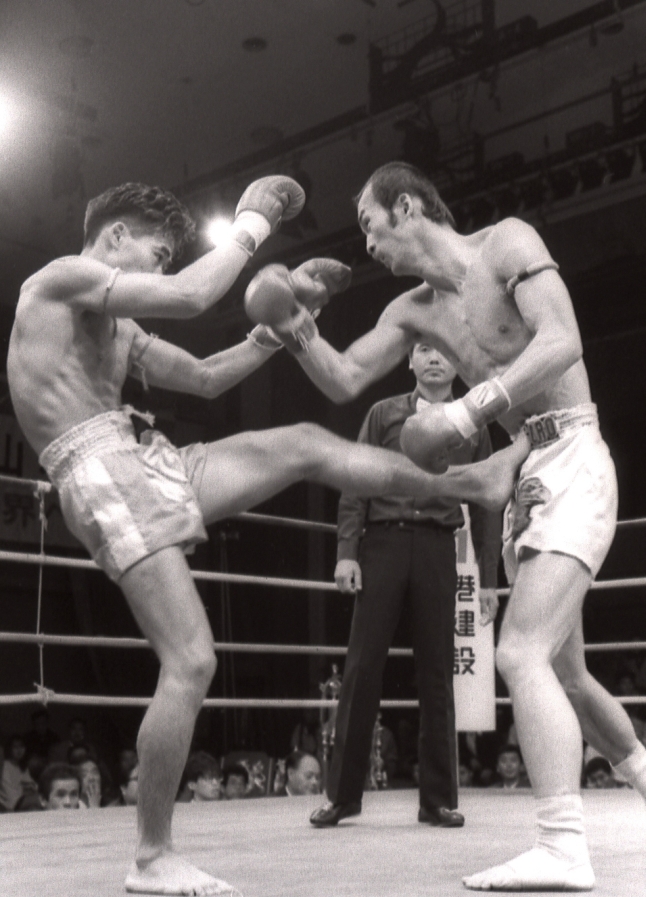

高校3年の春には、キックボクシングの小国(OGUNI)ジムに入門。プロレス好きから格闘技全般に興味を示し、シュートボクシングやキックボクシングの観戦をしていた中、斎藤京二(格闘群雄伝No.15)、青山隆、菅原賢一といった黒崎道場から育った強い選手と一緒に練習出来ることが決め手だった。

そこまでの努力は、3年生でのアマチュアボクシング東京都大会でのトーナメントはライトフライ級で優勝。

1989年(平成元年)4月には、東京都大会優勝の実績で帝京大学に推薦入学したが、ここからは思うようには勝ち上がれず、ボクシングを諦め、大学も1年で中退の道を選んだ。

小国ジム入門時期では、3ヶ月ほど後に入門する一つ年上のソムチャーイ高津(格闘群雄伝No.7)より先輩にあたるが、寺尾はまだ学生アマチュアボクサーだった為、ソムチャーイ高津が先にプロデビューし、鮮やかなKO勝ちをしたことから、「高津さんは僕の先輩です!」と尊敬の念を強めた。

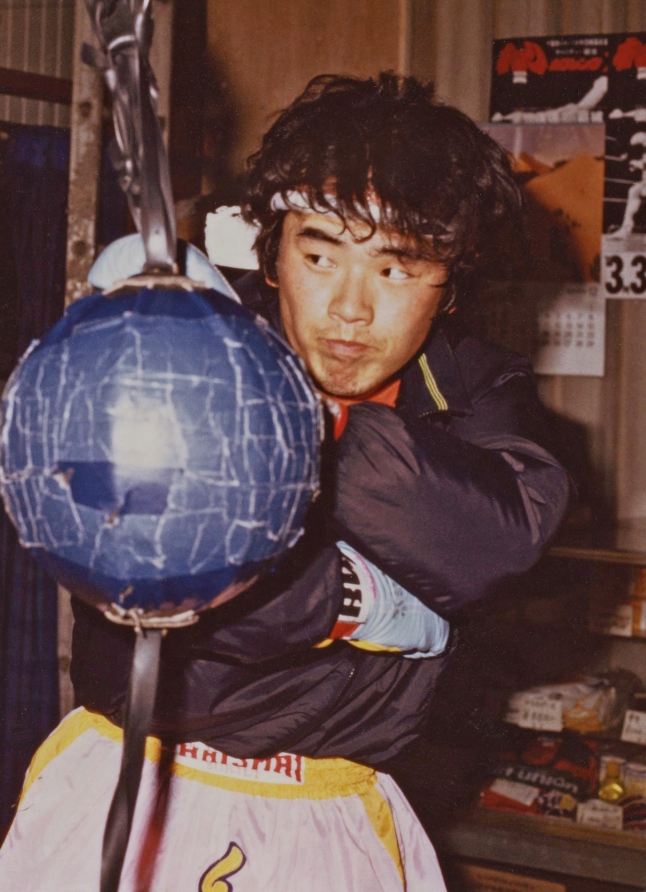

身軽になった翌1990年4月、キックボクシングのアマチュア版と位置付けされる全日本新空手道大会に出場。55kg級でトーナメント初戦(1回戦)は勝利も2回戦で敗退すると、悔しさから格闘技雑誌で見た、1ヶ月のムエタイ体験入門の募集に申し込んで、謳い文句どおりの有名選手が所属するバンコクのハーパランジムで修行も行なった。

ソムチャーイ高津は帰国後の寺尾を見て、「寺尾さんはそれまでパンチしか印象がなかったのに、サンドバッグに重い蹴りをバンバン蹴っていて、人はたった1ヶ月でこんなに変われるんだ!」と成長に驚いたという。

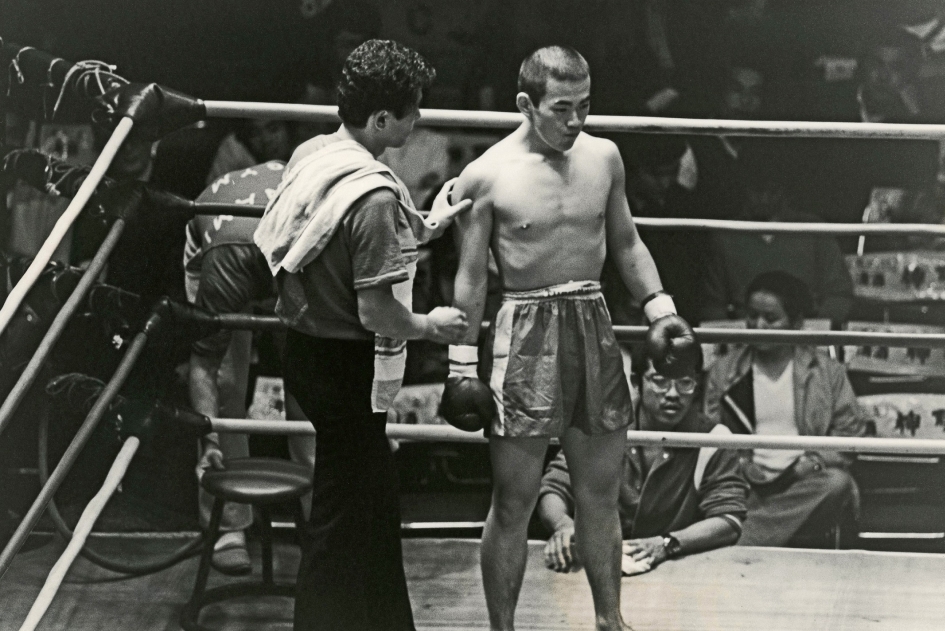

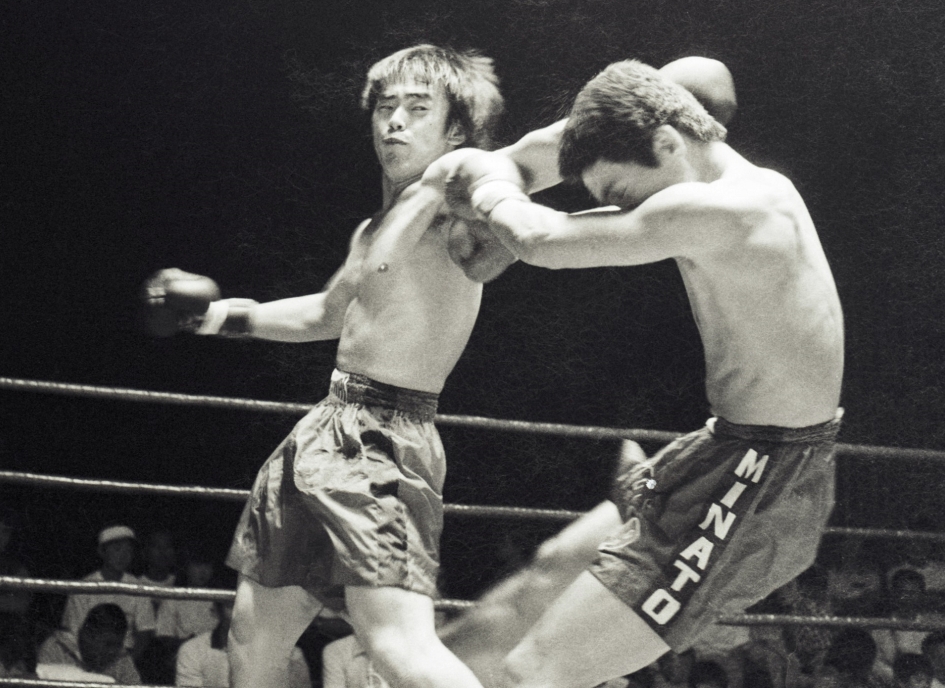

1991年、寺尾は実家のある八王子から板橋の小国ジムに通うには遠く、すでに足が遠のき始めていたが、伊原ジムの八王子支部があることを知ると、まだプロデビューする前だった為、円満に伊原八王子ジムへ移籍した。暫くは派遣されて来た元木浩二(格闘群雄伝No.4)氏らの指導を受け、通うには近くて楽だったが、やがて八王子支部が閉鎖に陥り、遠い代官山の伊原ジム本部まで通わされることになってしまった。伊原信一会長の厳しさと指導のもと、1992年7月11日、キックボクシングの本格的プロデビューはKO勝利。

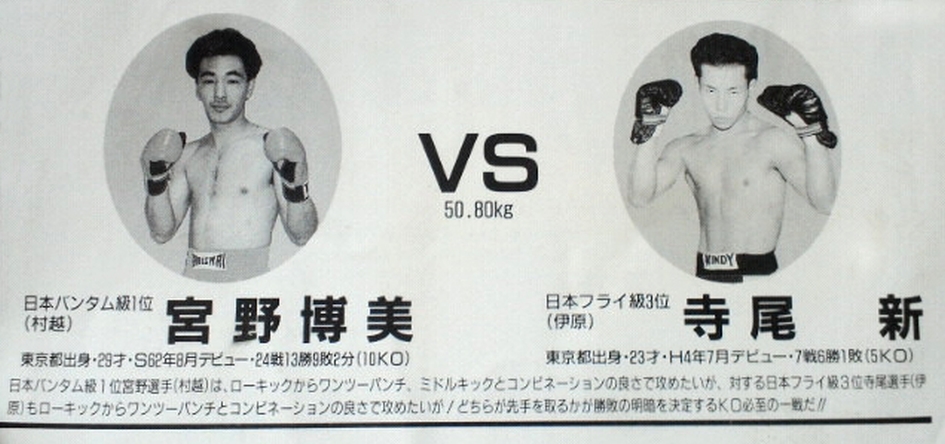

1994年12月の宮野博美(光)戦で1ラウンドKO負けが最終試合となったが、通算8戦6勝(5KO)2敗、勝利ではKO率が高い結果を残した。

◆プロボクシング転向

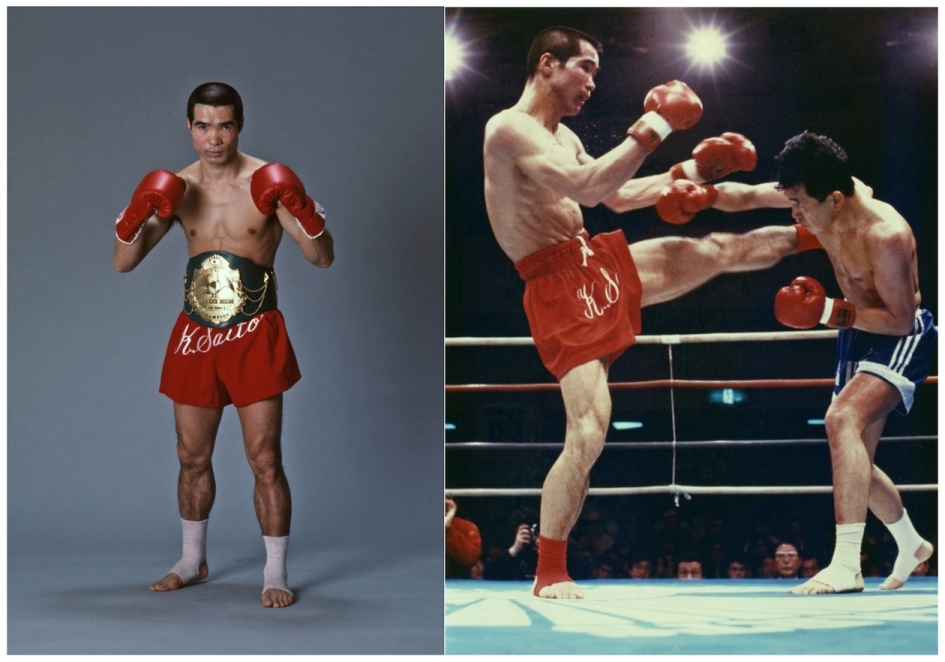

やはり実家のある八王子から通うには遠かった伊原ジム。1995年春、プロボクシングの八王子中屋ジムが開設されたことを知ると、家から近いジムに通いたい願望や、アマチュアで諦めた悔いを払拭する想いも沸き上がり、プロボクシング転向を決意。円満に伊原ジムを退会し、八王子中屋ジムへ入門。

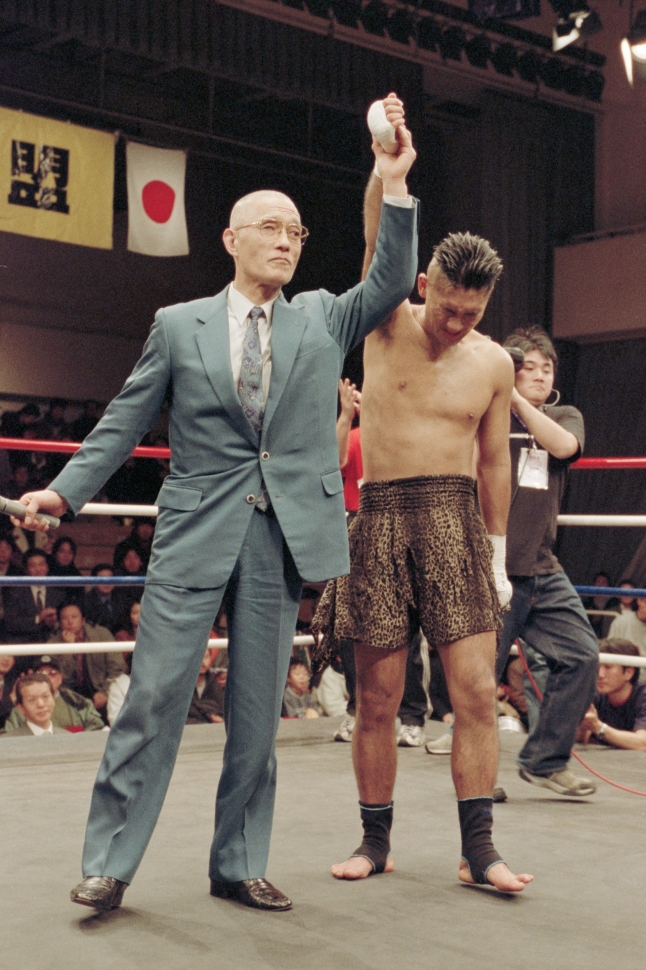

経験豊富な寺尾は間もなくプロテストを受け、C級ライセンス取得。同ジム第1号プロとして1995年(平成7年)9月22日プロデビュー。後に日本フライ級1位まで駆け上がった。

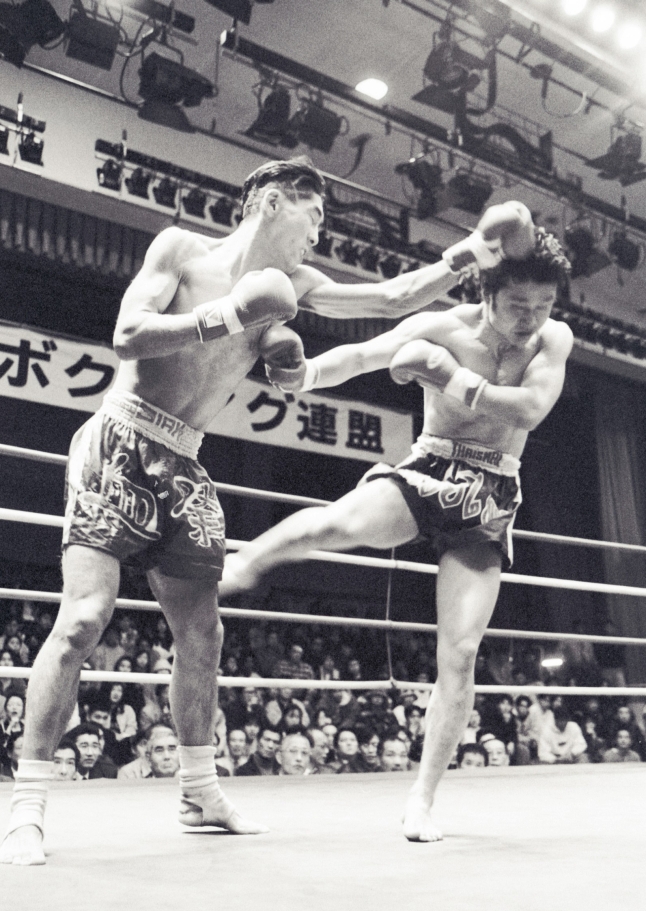

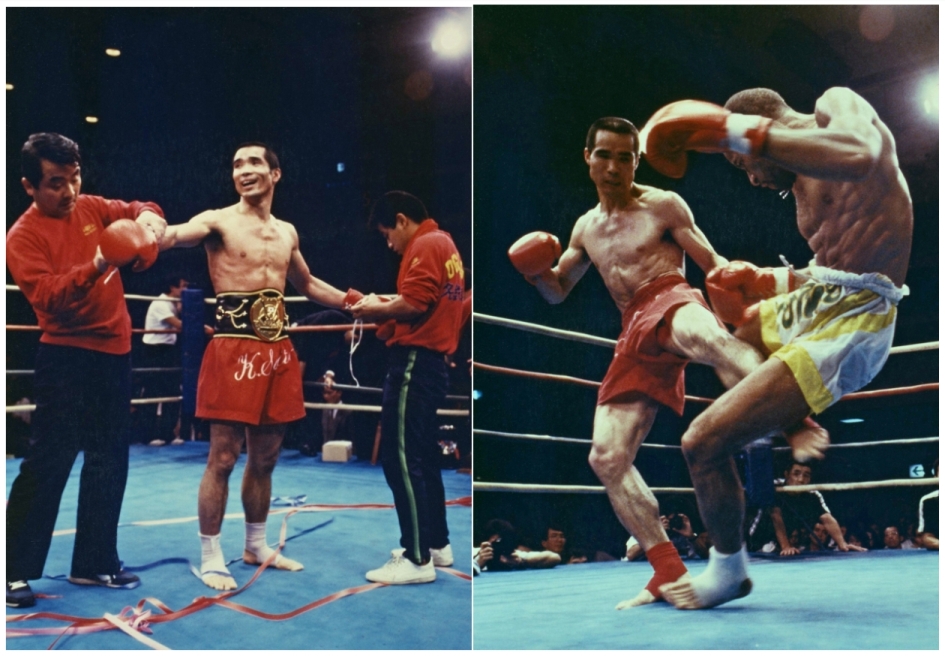

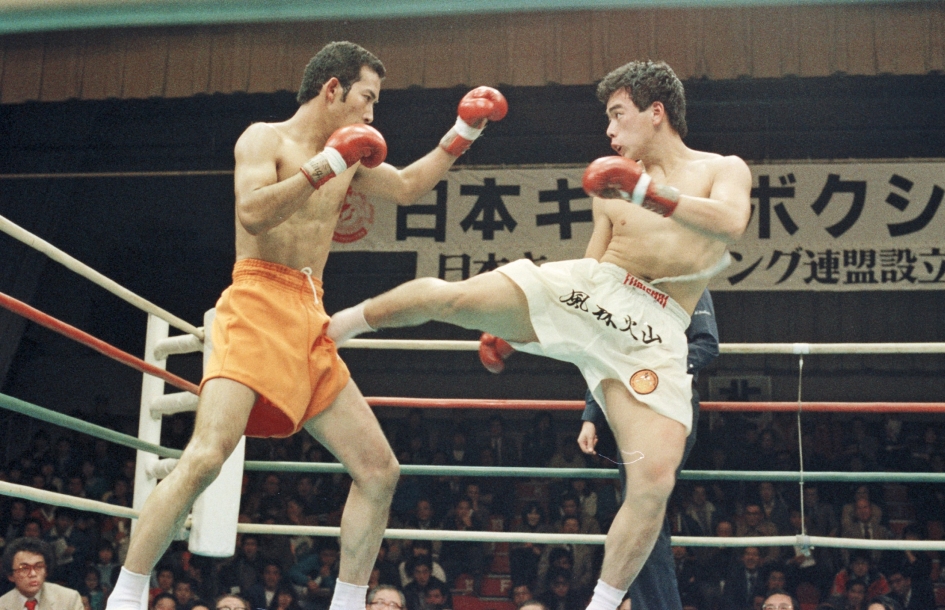

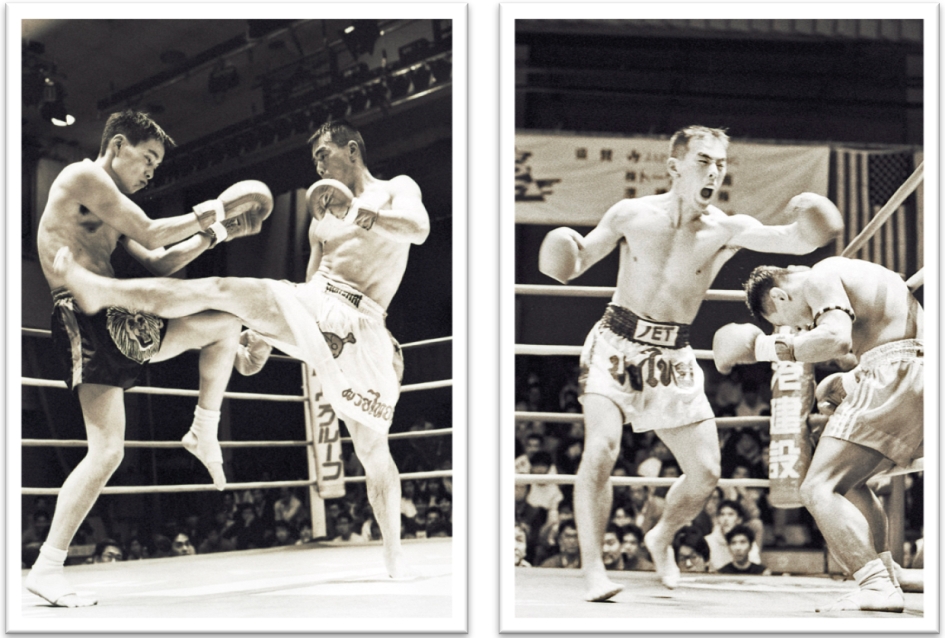

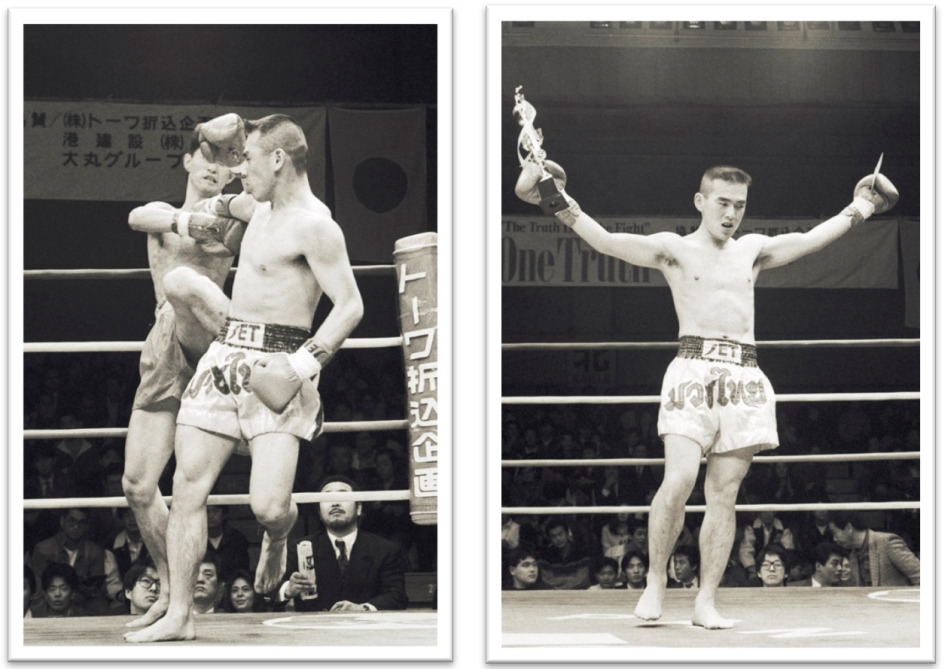

1998年5月18日に当時、東洋太平洋フライ級チャンピオンで世界タイトル前哨戦を迎えていたマニー・パッキャオと対戦。マッチメーカーのジョー小泉氏が対戦相手を探していたところ、寺尾新に白羽の矢が立った。八王子中屋ジムへ打診が入ると、強い奴と戦いたかった寺尾新は迷わず受けて立った。

各メディアに登場して、マニー・パッキャオに関して語られることは似たものになってしまうが、パッキャオと対峙しても、細身でヒョロヒョロのパッキャオに負ける気なんて全く無かったという。

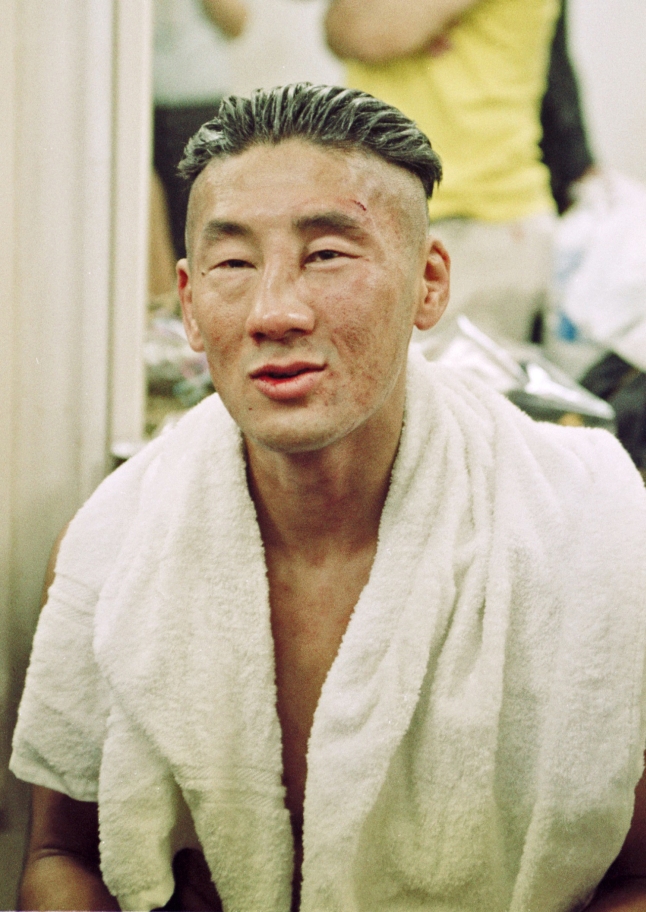

しかし「遠い距離から左ストレートがいきなり飛んできた。更にあっちこっちから千手観音のようなパンチの嵐。根性やテクニックで凌げるものではなく、凄い威力で逃げられなかった!」という1ラウンド 2分59秒で、3度のダウンを奪われKO負け。

「いつもは負けたら、必ずリベンジしてやろうと思ったが、パッキャオに負けた時は二度と顔も見たくないと思った!」と敗戦後の心境を明かしていた。

寺尾は翌1999年7月3日、指名挑戦者としてセレス小林(国際)の持つ日本フライ級王座挑戦も9ラウンドTKO負け。パッキャオ戦から調子は戻らず3連敗で燃え尽きたように引退。通算16戦10勝(1KO)5敗1分の戦績を残した。勝利でのKO率は低く、ボクシングではパンチを的確にヒットさせることの難しさを表していた。

◆精力的な格闘技人生

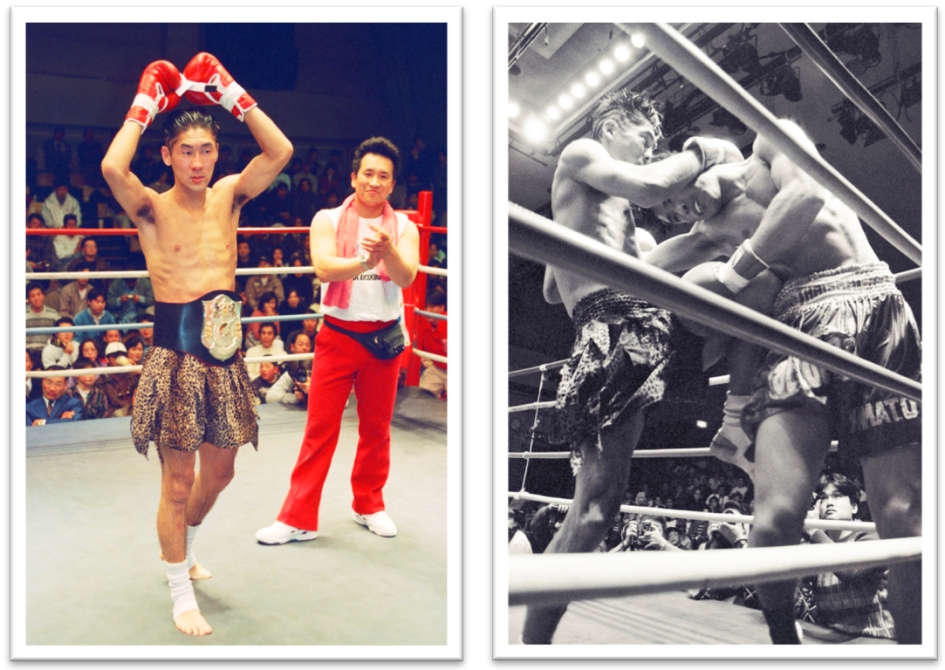

寺尾新はプロボクシングは引退したが、元々はプロレス中心の格闘技好き。寺尾道場としたサークルを作って全日本グローブ空手道大会に出場。長瀬館長率いるTAMAプロレスへも参加。2007年9月2日、UKFジャパンのキックボクシングに出場すると、初代UKF東洋フェザー級王座を獲得。いずれも第一線級を去った後だが、プロレスとキックボクシングでチャンピオンベルトを巻くことも出来た。その後もマニー・パッキャオがどんどん活躍していくことで、寺尾新にもさまざまな格闘技のオファーが殺到したという。

2017年12月18日にはテレビ朝日の「激レアさんを連れてきた」に出演。マニー・パッキャオと戦った恩恵の多くを語り、笑いに包まれる明るくオモロイキャラクターとして寺尾新の名は格闘技界に限らず全国へ広まった。

「あの時試合しておいてよかった。悔しい思いが今となっては嬉しい想い!」という本音は、パッキャオに負けても後々に受けた恩恵は計り知れず、生活の糧となる職業は転々とするが、「パッキャオと対戦した唯一の日本人選手」と書いた履歴書は採用にかなりの効力を発揮。職探しに苦労することなく不動産会社や介護施設で働いた後、2011年12月、神奈川県相模原市緑区に、知人の会社経営者から格闘技フィットネスジムの経営を任され、「雇われ会長です!」とは言うが、知名度抜群の看板となってPREBOジムの名で運営開始。プロ選手も育てられる環境である。

寺尾新自身は「生涯現役を貫こうと思っていましたが、もう燃え尽きたので現役は引退です!」と笑うが、奥様の井之上弥生選手は、4月25日に後楽園ホールでの「KNOCK OUT 2021 vol.2」に於いて、女子45.0kg契約3回戦(2分制)で、川島えりさ(クロスポイント吉祥寺)と対戦予定で、寺尾新の指導の技が試される試合でもある。

2年前の夏には熱海の海岸で、元木浩二氏主催の、昭和のキック同志会主催バーベキューパーティーが行われ、寺尾新はソムチャーイ高津氏、元木浩二氏と感動の再会となって懐かしい語り合いとなっていた。

多くの体験を経て、多くの名選手をも先輩に持つ寺尾新。運命を変えてくれたマニー・パッキャオを初め、多くの対戦者との縁も大切に、今後も指導においても格闘技の楽しさ面白さを教え、少しでも格闘技を盛り上げる力となっていきたいという寺尾新氏である。

▼堀田春樹(ほった・はるき)[撮影・文]

フリーランスとしてキックボクシングの取材歴32年。「ナイタイ」「夕刊フジ」「実話ナックルズ」などにキックのレポートを展開。ムエタイにのめり込むあまりタイ仏門に出家。座右の銘は「頑張るけど無理しない」