「赤コーナー選手が現れないので、青コーナー選手の不戦勝と致します。」

言い方に語弊はあるかもしれないが、試合当日になって逃げるのは、轢き逃げ犯に似た心理なのだろうかと思います。悪いのは分かっている、しかし怖いから、現実逃避したくて逃げる。だが、その後の人生、重い後悔の念を持って生きなければならないでしょう。

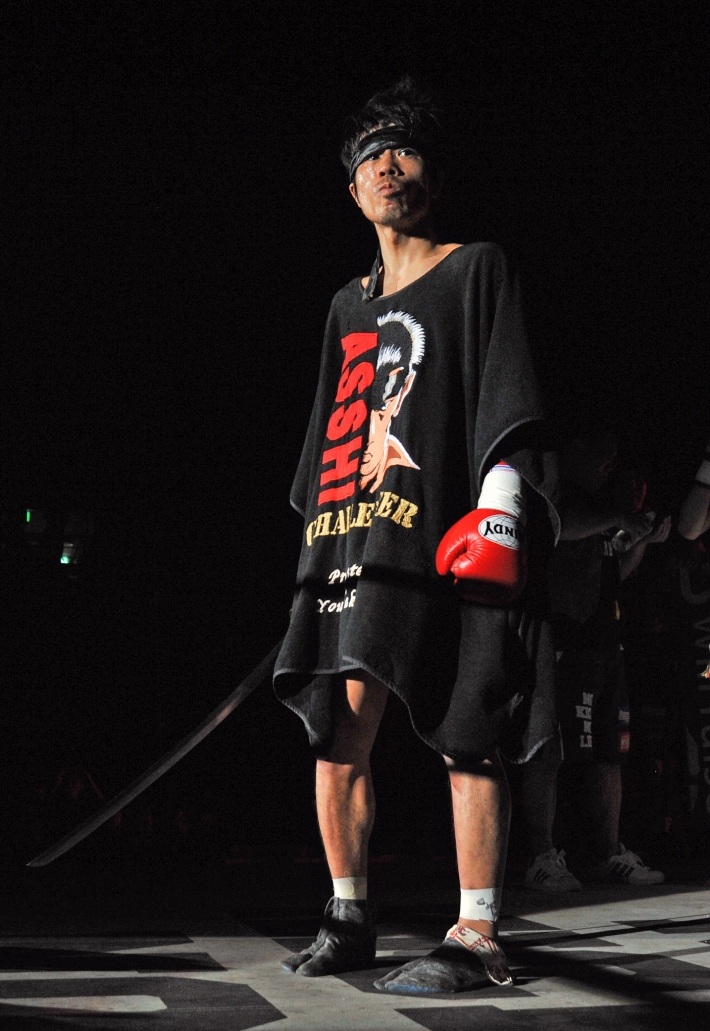

◆逃げた選手の禊「許して貰えなかったら小指切り落とすつもりだった」

昔、実際にあった話で、試合から逃げたある選手がいました。真面目で忍耐強い選手だったのに、そんな事態が発生しました。

試合の前日、カッパを着て走って来た姿で、ジムに体重を量りに来て計量器に乗り、「落ちない……!」と落胆した表情の某選手。その場にいた別の選手から聞いた状況でしたが、その某選手はそのままジムを出て行き、その試合当日の計量には現れなかった模様。夕方の開場後、そのジム会長が慌てだしました。「あいつ来ないんだよ!」、会長として団体側に試合出場をお願いした責任ある立場として、何とかしなければならない。どうやら別ジムにお願いして、当日試合観戦に来ていた選手を何とか説得してリングに上げたようでした。その選手もモチベーションが上がらなかったか、試合もスタミナが無かったせいか積極性は感じませんでしたが、5回戦を戦い抜く意地だけは見せていました。

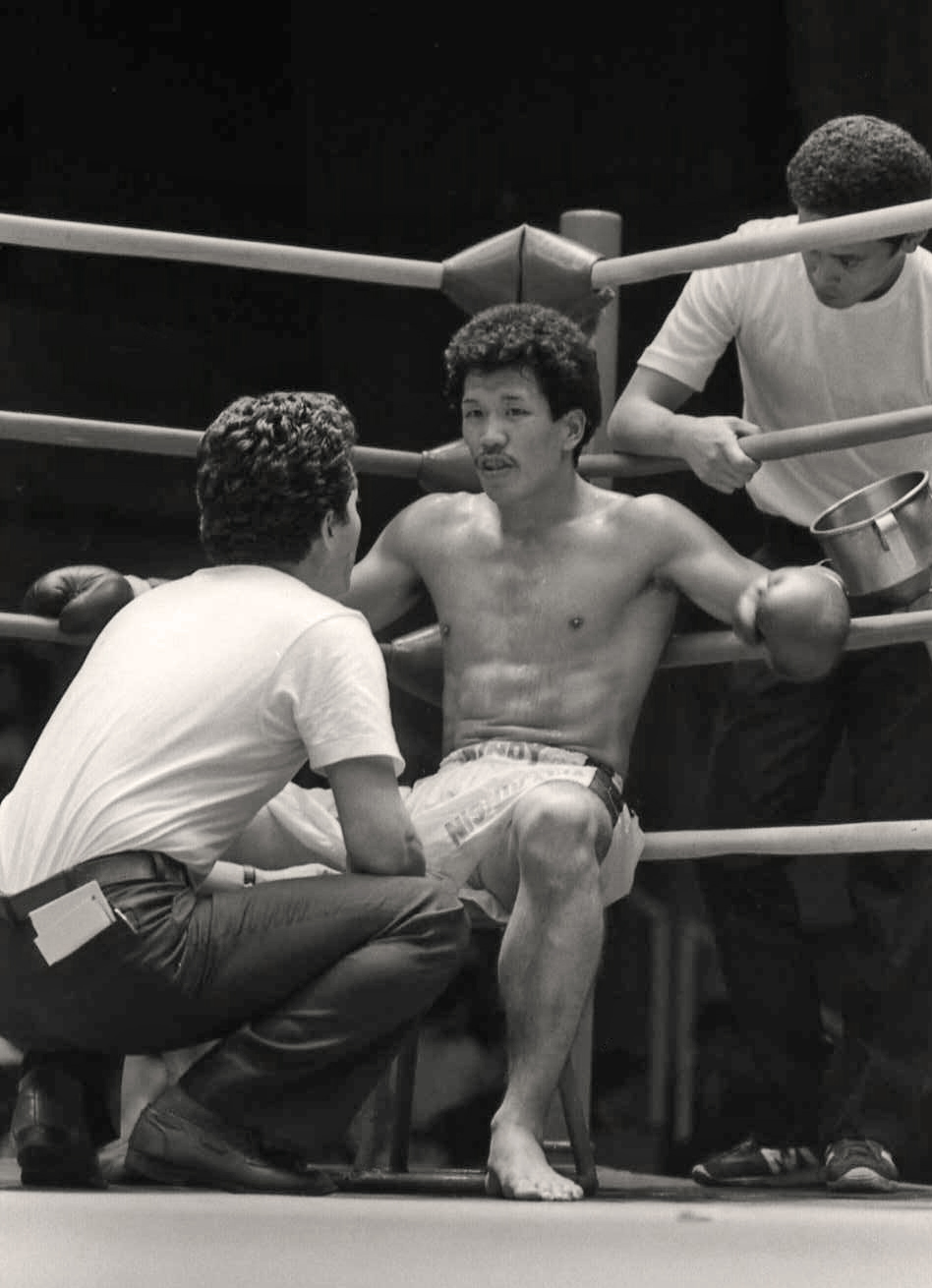

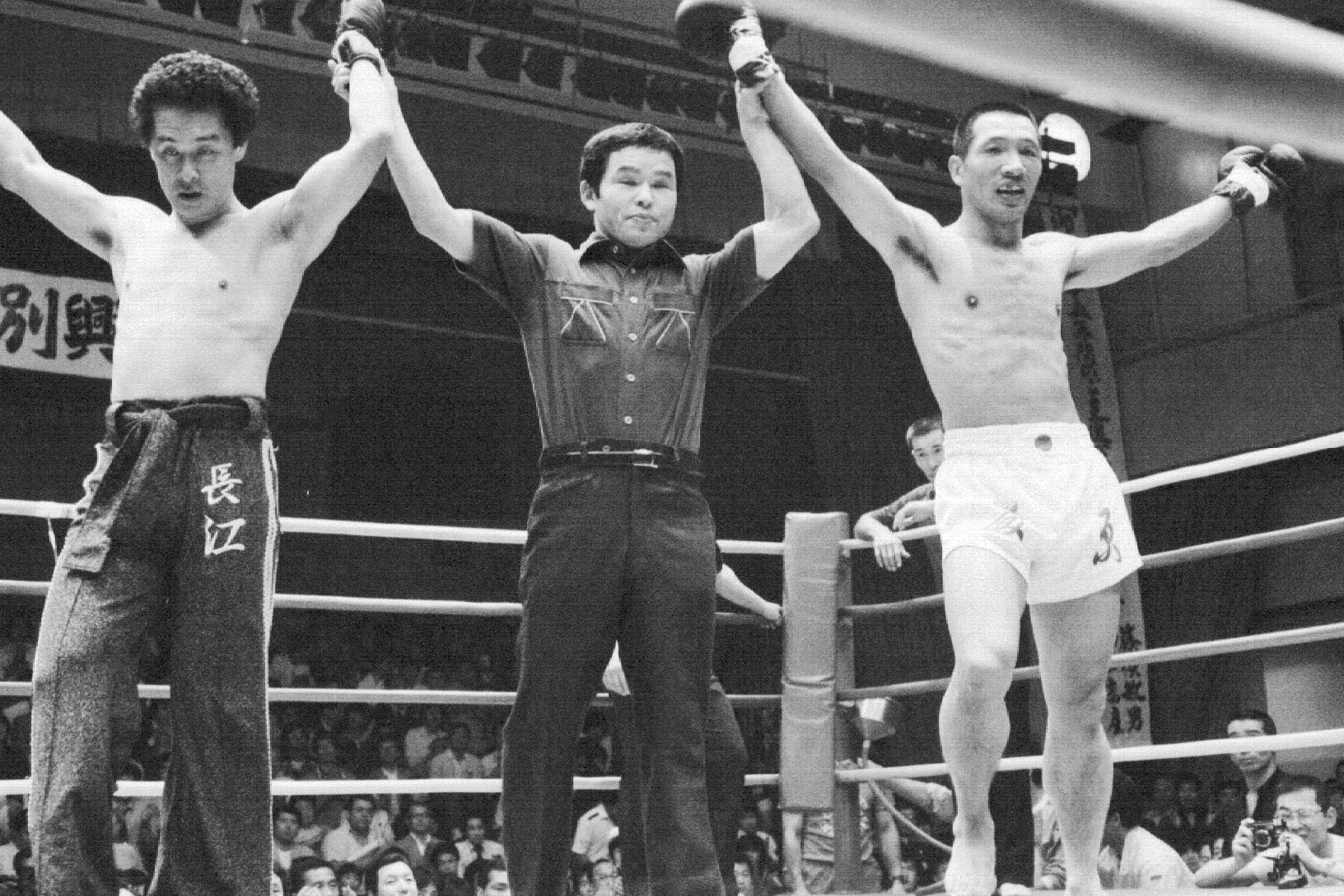

その逃げた某選手、2年ほど経過した頃、所属ジムの会長宅に現れ謝罪されたようでした。「済んだことは仕方ないからもういいよ」と何も咎めなかった会長でしたが、某選手は「許して貰えなかったら小指切り落とすつもりだった」と鉈(ナタ)を持っていたという。「そんな覚悟があるならもう一度リングに上がってみるか」と会長は禊マッチを勧め、かなり格上の選手との対戦を決め出場させました。結果は中盤KO負けでしたが、最後まで粘ってしっかり禊を果たした試合でした。

◆「当日逃亡も稀にあることですよ」

試合当日ではありませんが、出場予定の、ある団体の王座決定戦から数日前に逃げてしまい、代打としてデビュー2戦目の高校生が王座決定戦に駆り出されていたという替え玉として出場して格差あり過ぎの展開でKO負け、公式記録には元の予定だったままの選手名でコールされ、そのままの結果となる、そんな曖昧な団体もあったと聞きます。

昔から試合直前のカード変更、または中止は間々あり、現在でも「病気、怪我等により、カード変更、中止になる場合があります」という注意書きがプログラムにあり、練習中の怪我が最も多いと思われる止むを得ない場合や、高熱で当日の検診でドクターストップがかかる場合がほとんどですが、またそれらの中には発表されずも「当日逃亡も稀にあることですよ」という古い関係者もいました。

◆退院直後にもかかわらず代打で駆り出されKO勝ちした藤本勲

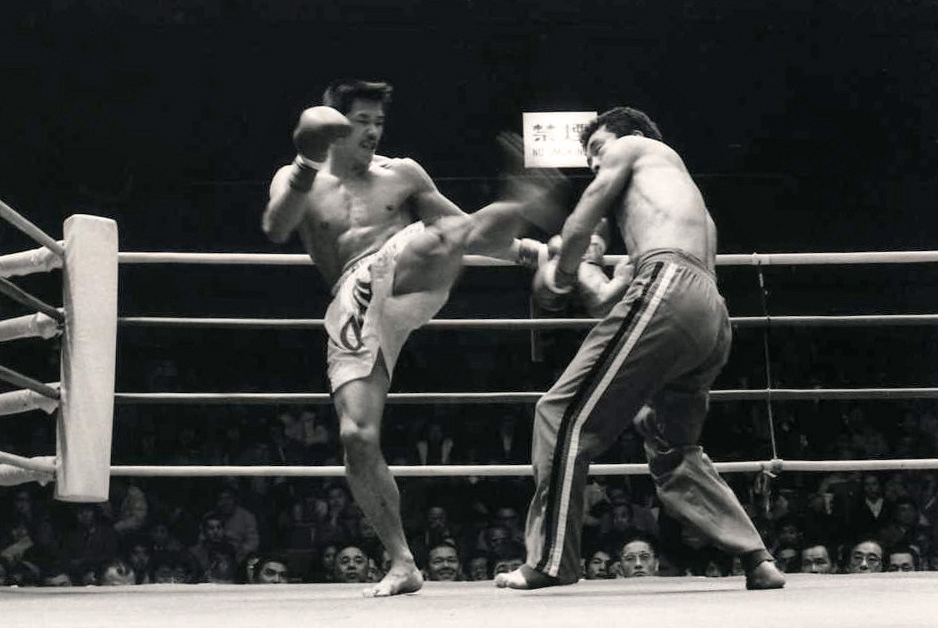

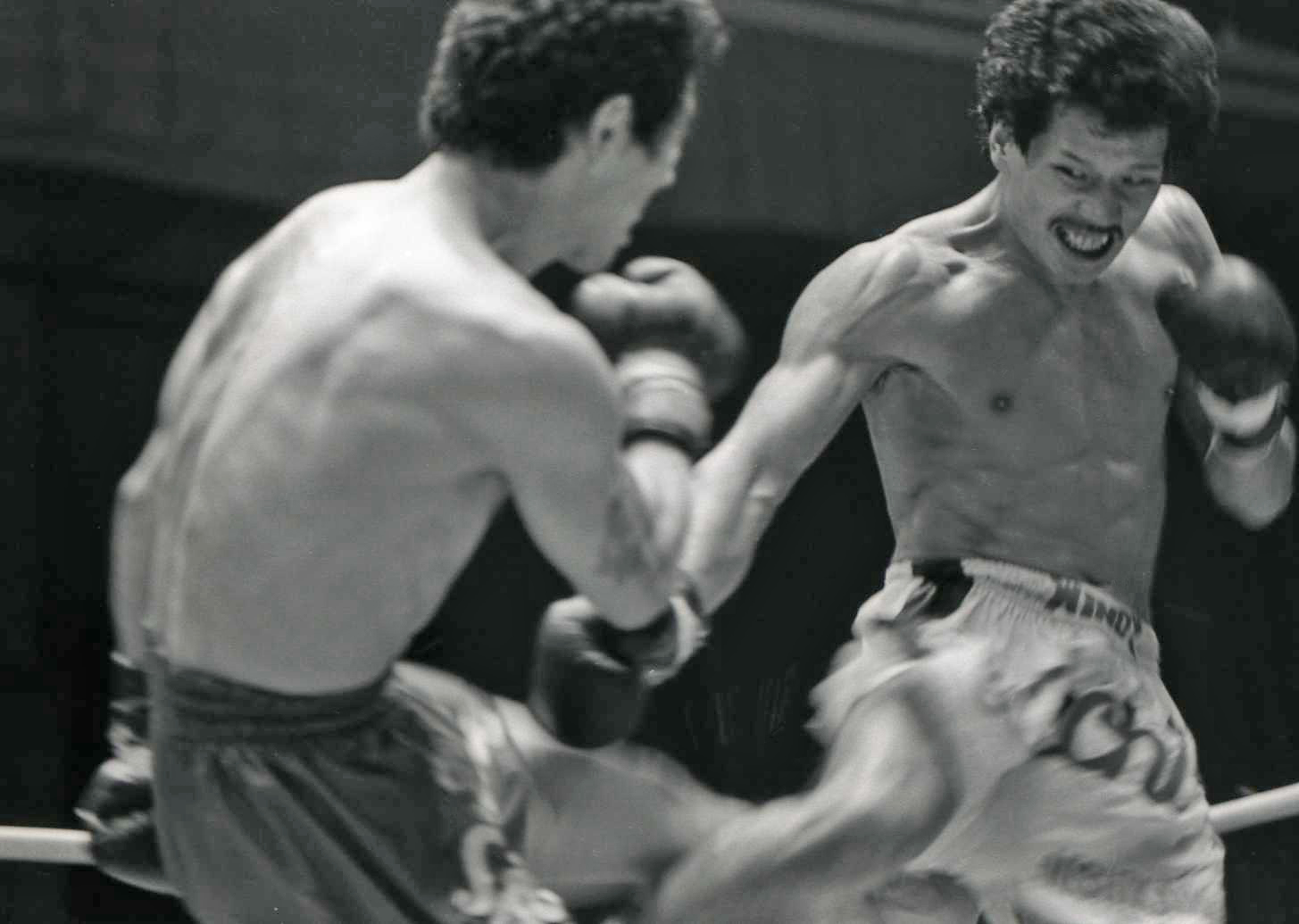

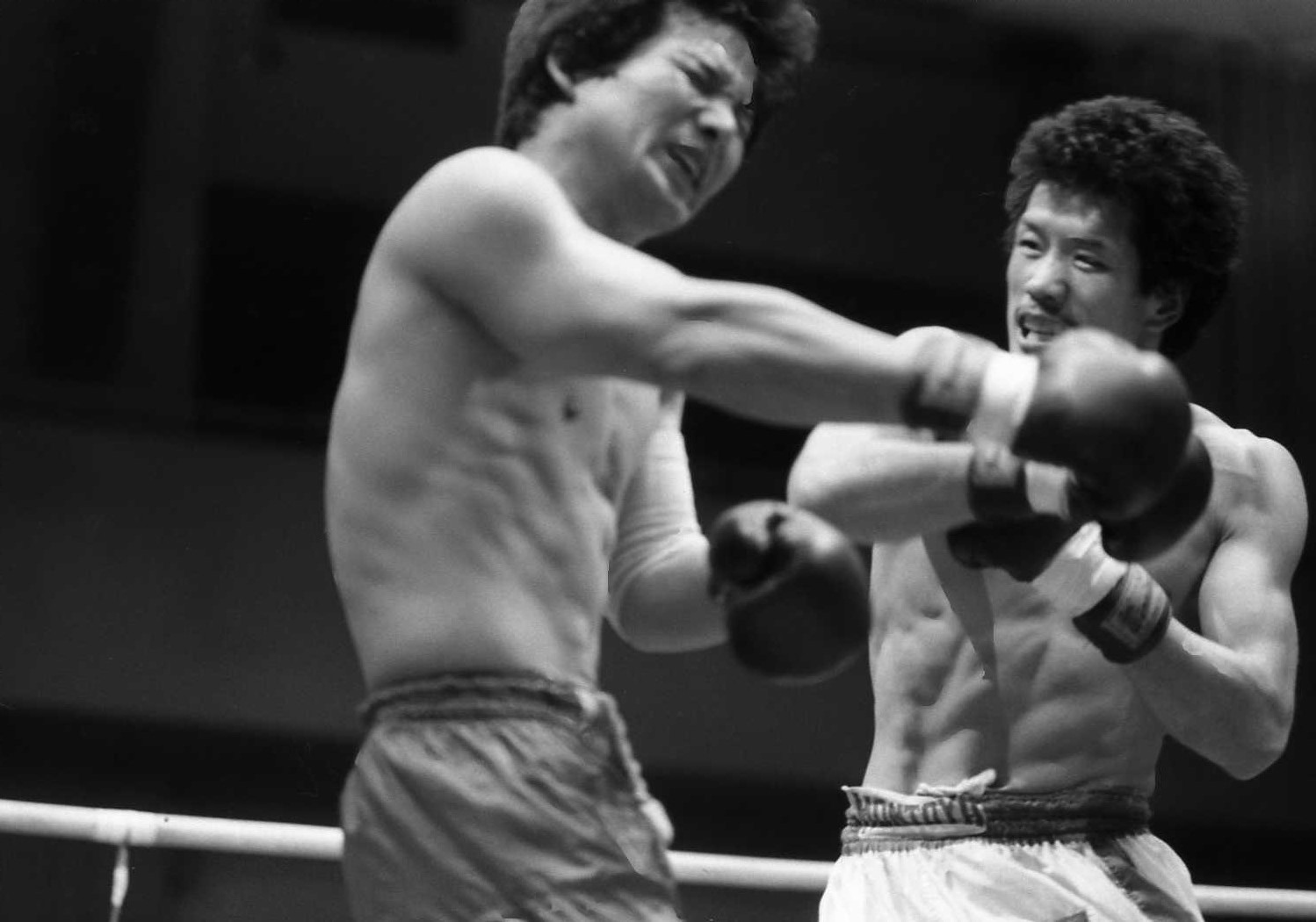

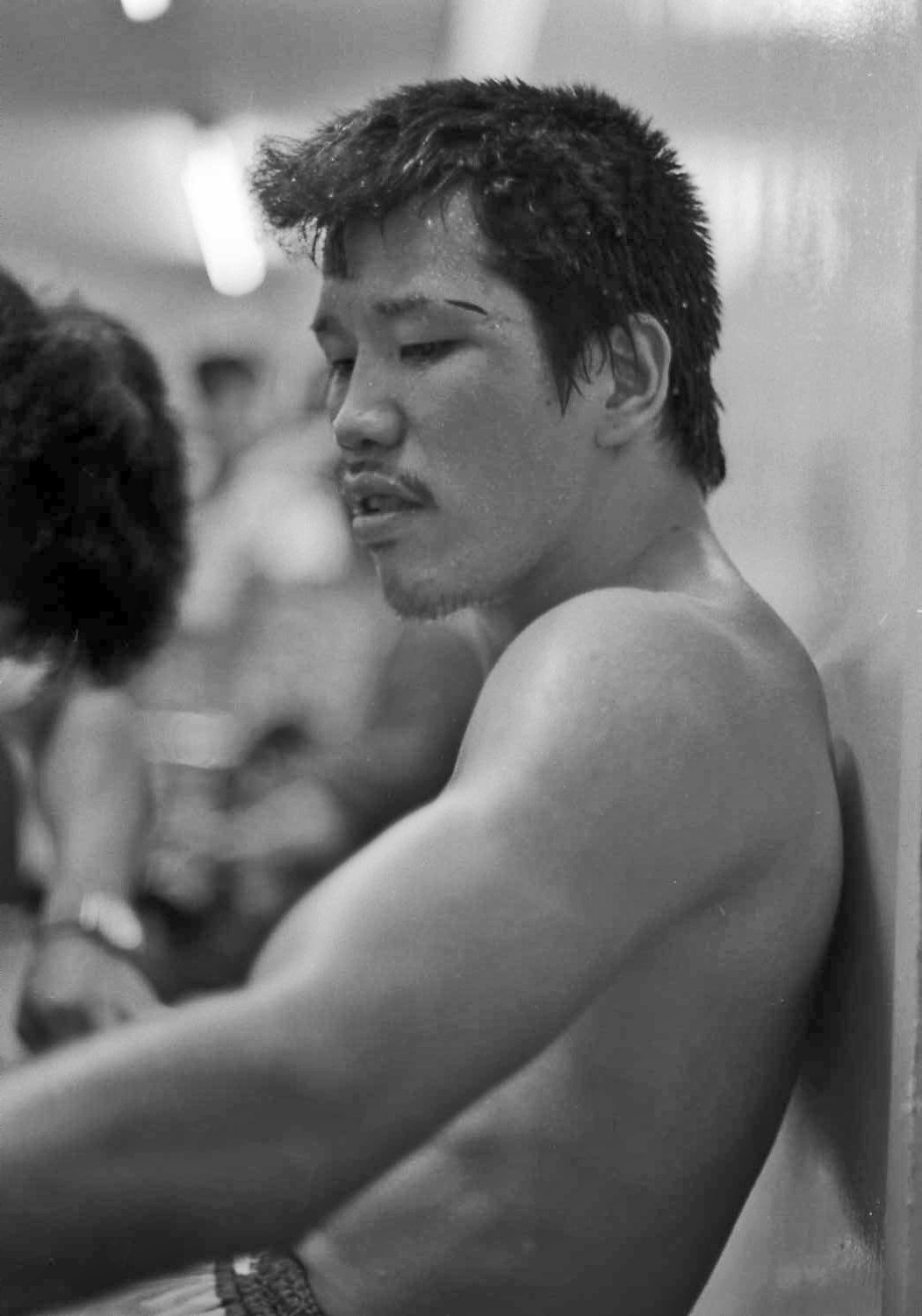

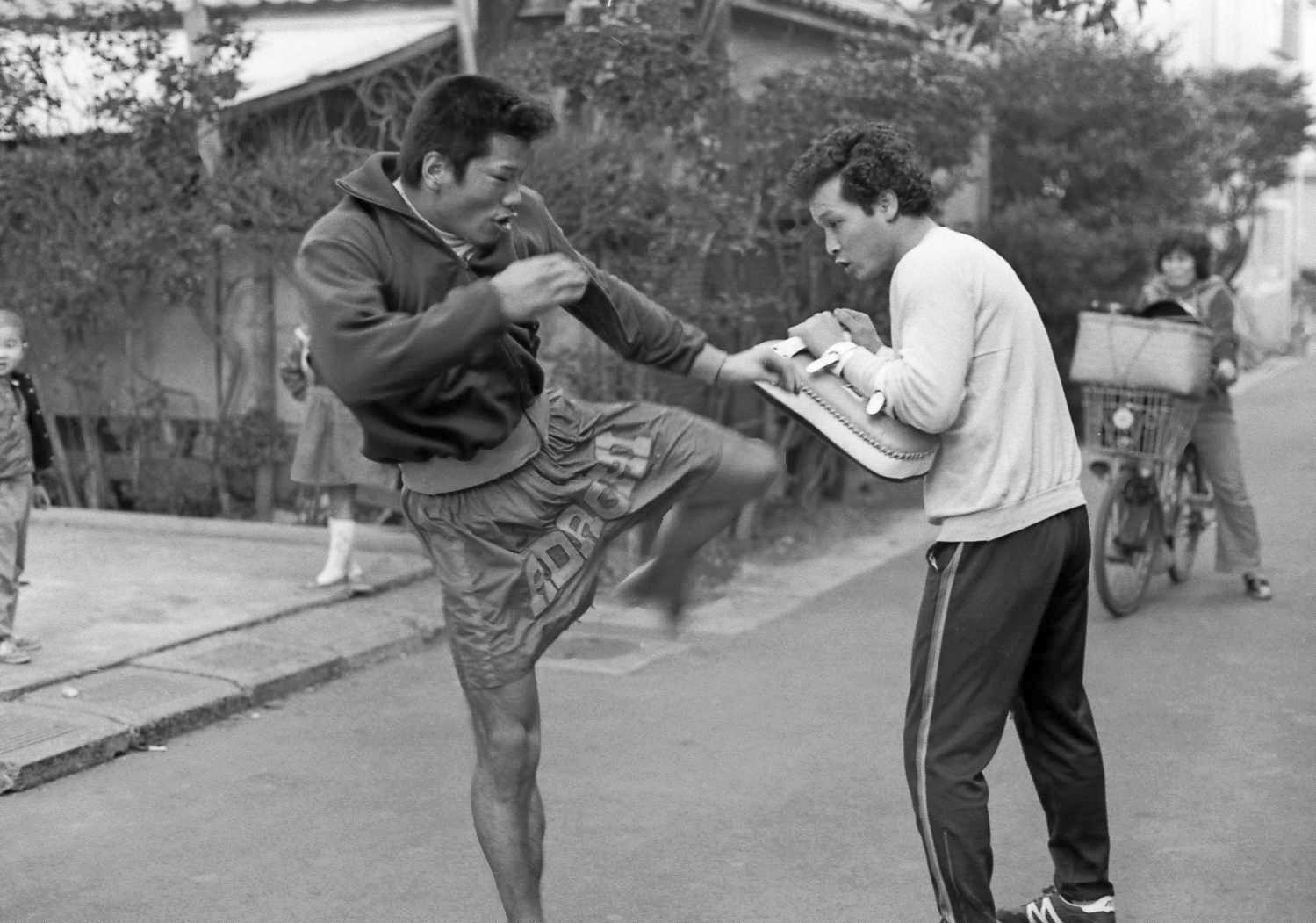

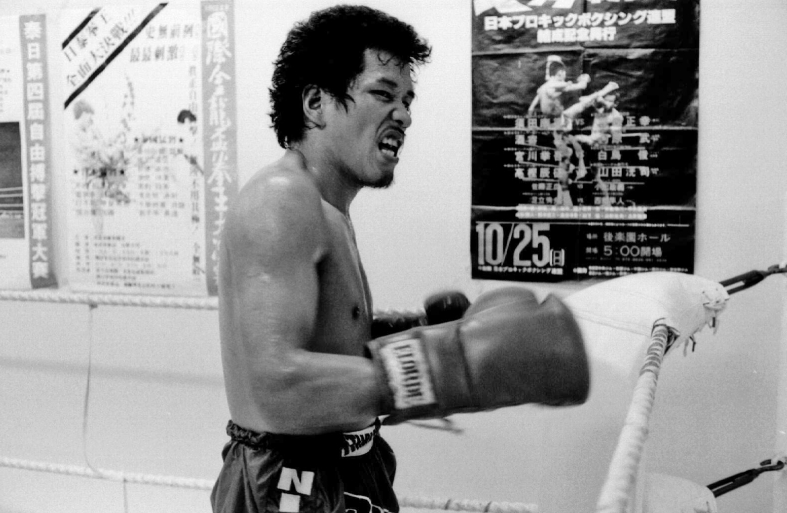

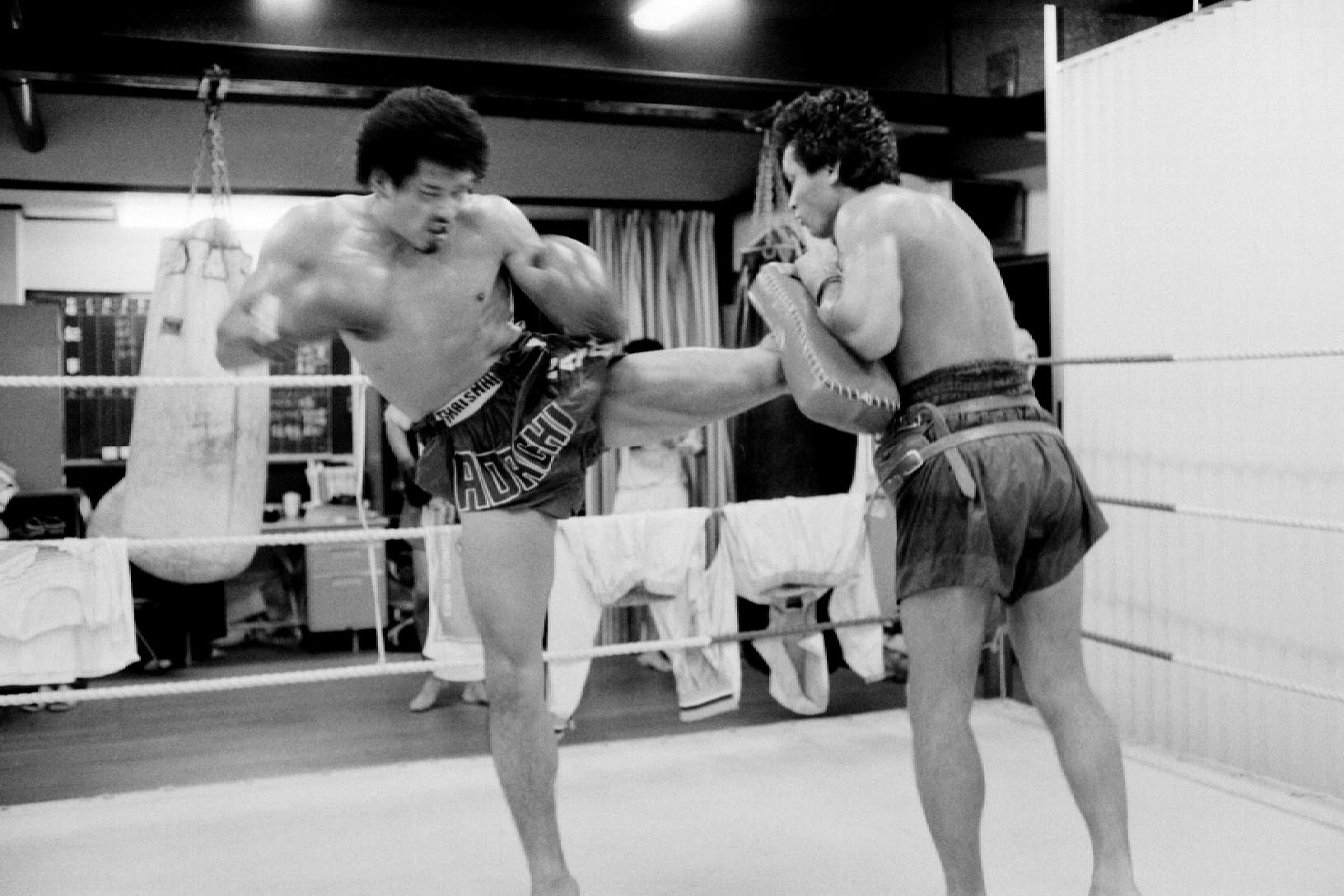

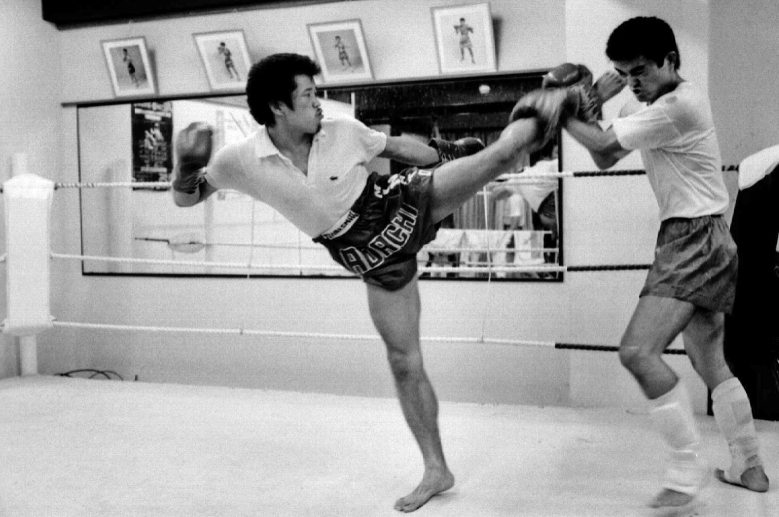

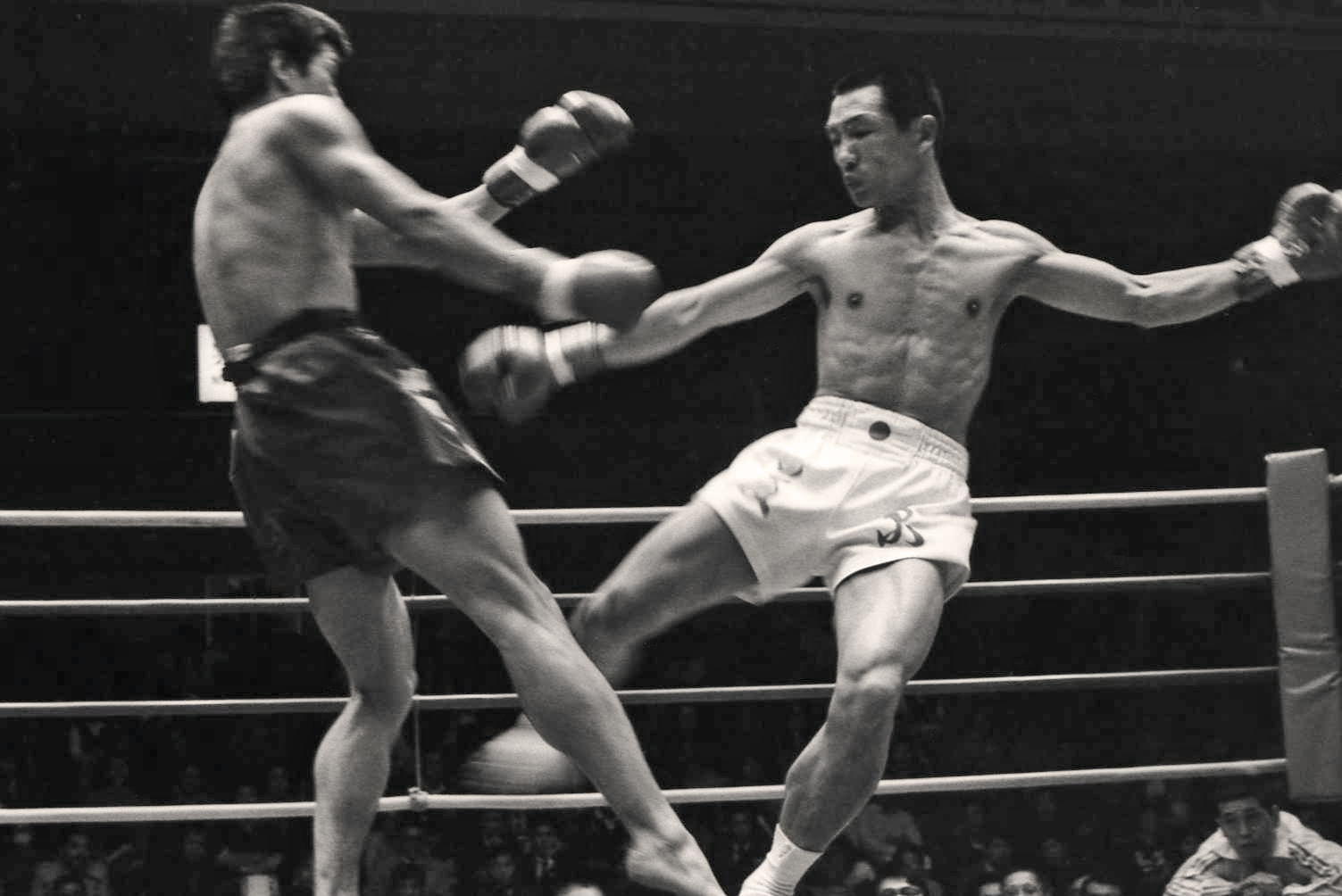

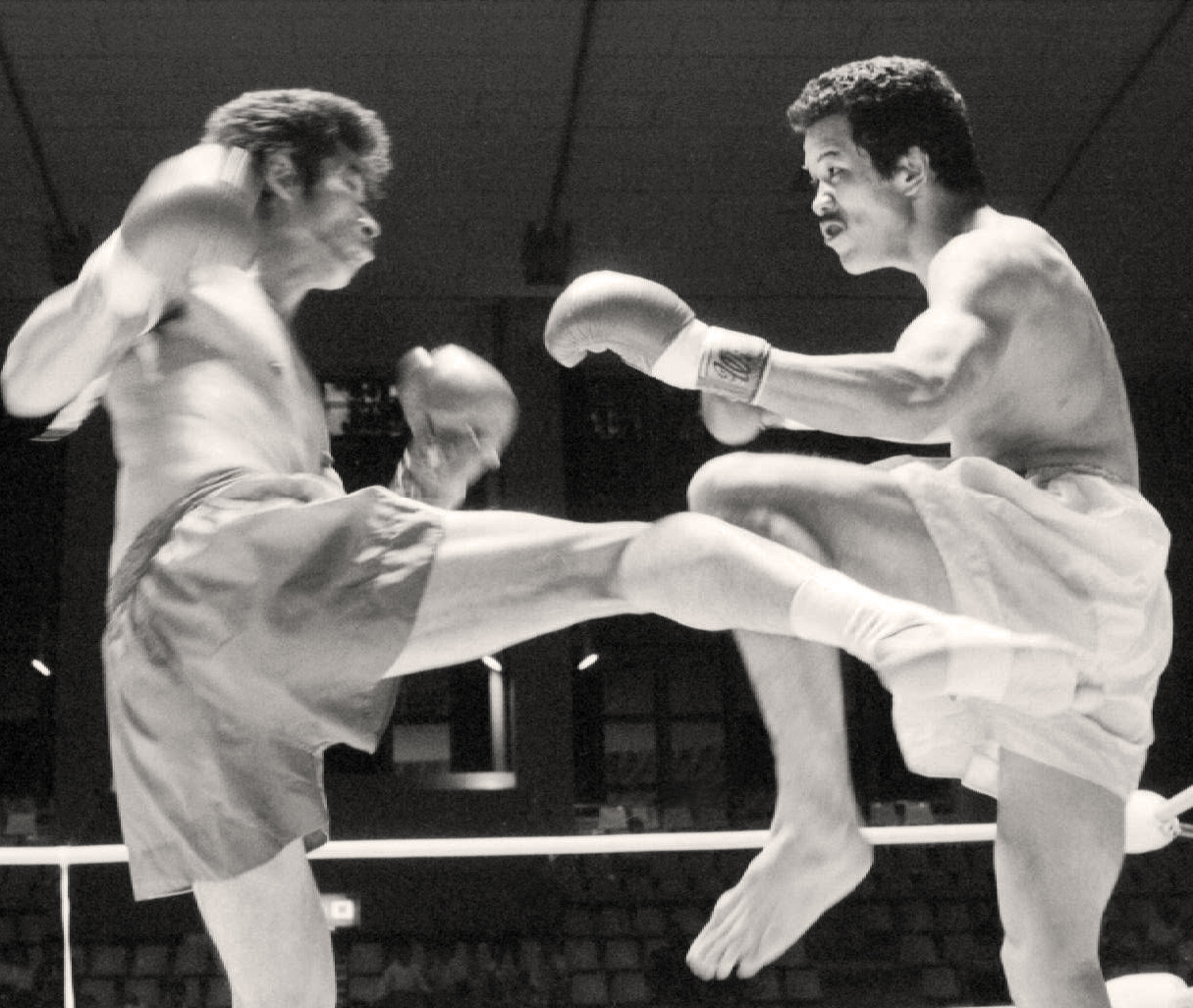

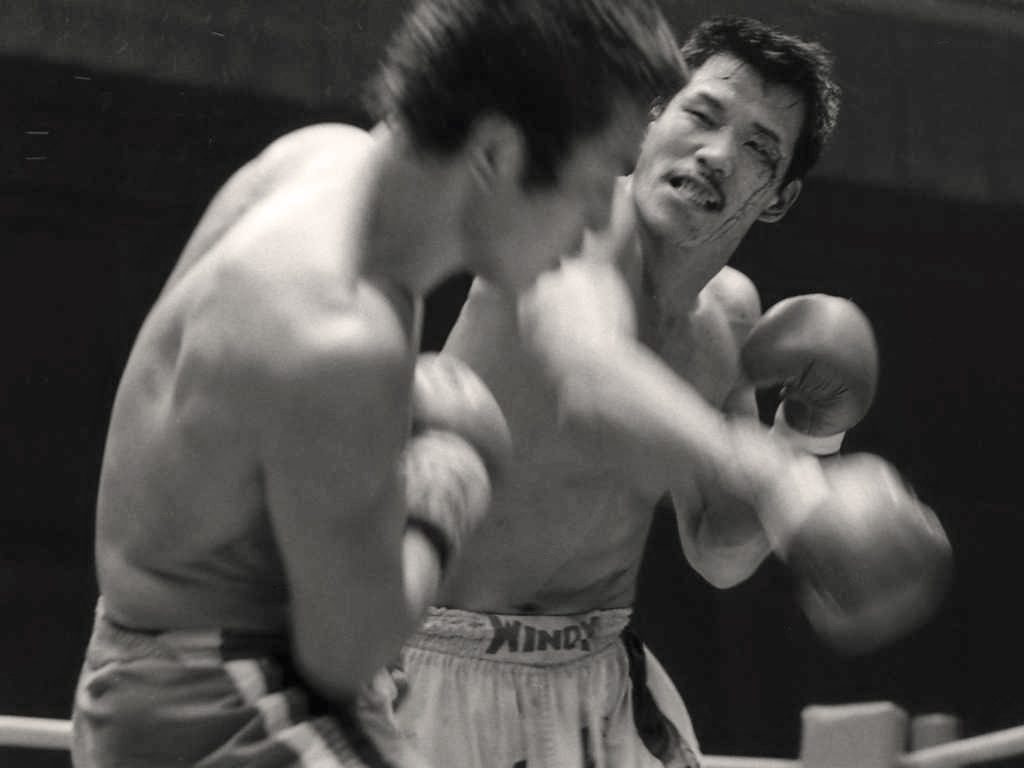

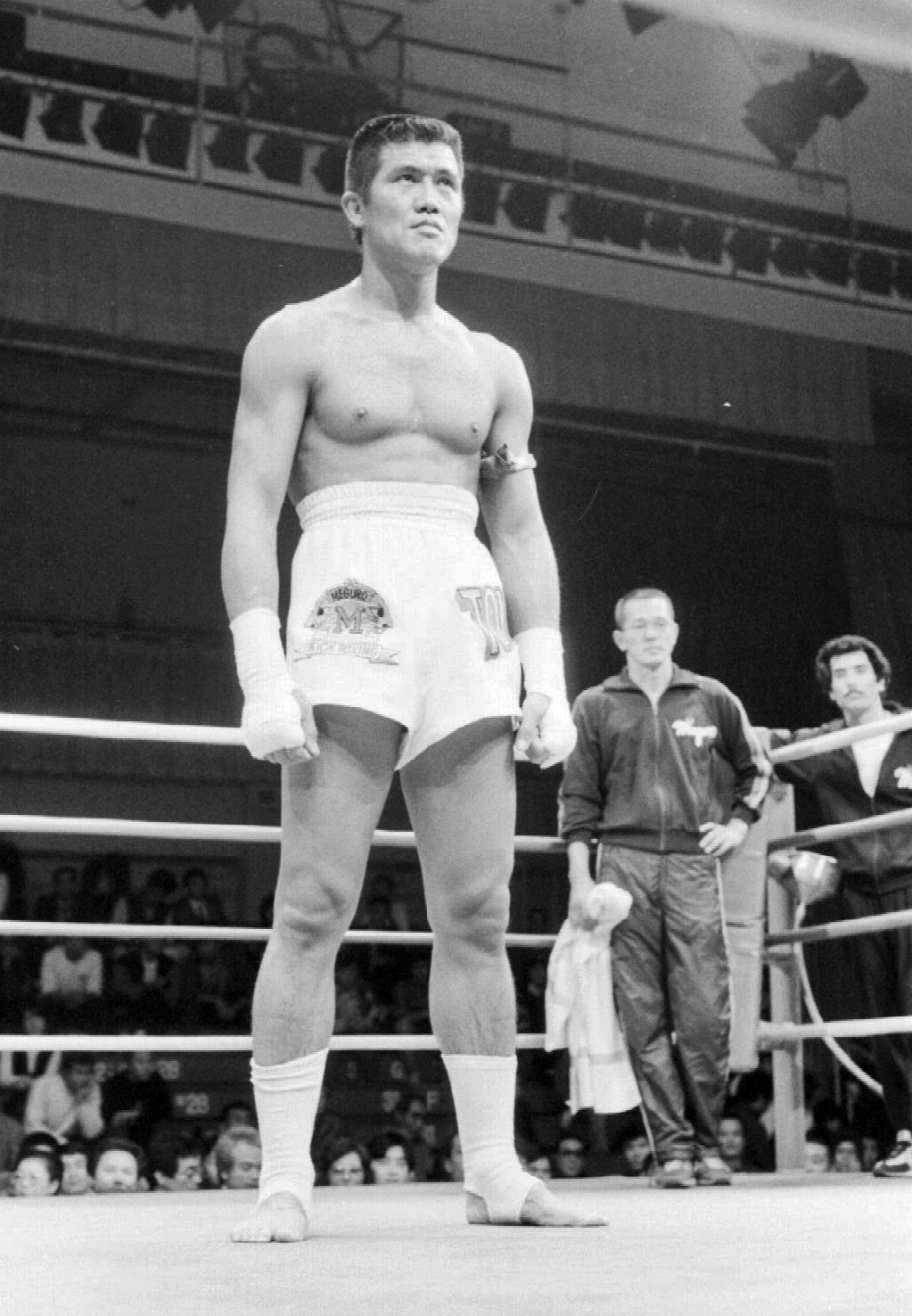

彼女連れて試合観戦に行ったら急遽「試合に出てくれ」と言われて出場を了承した選手や、古くはキック創生期の藤本勲(目黒)氏は怪我で入院し、退院直後に試合観戦に行ったら代打に駆り出されて出場も、KO勝ちしたことがあるというエピソードを持ち、いずれも日本のコミッションが管轄するプロボクシングでは在り得ない事態ですが、以上はキックボクシングの創生期から団体分裂が頻繁に起こった、ルールの曖昧さあった時代の古い出来事です。

現在のタイ殿堂スタジアムでも当日のカード変更はざらにあり、朝の計量終わって夕方、スタジアム行ったら相手が変わっていたことがあるという、「相手は計量後に具合が悪くなった」とのことで、逃げたのか本当に具合悪くなったのかは分からないというタイ現地のあるジム代表が語る、ここ数年での現実にあった事態もありました。

◆逃げるは恥、運命が変わるそれぞれの因果応報

「軽い練習はしつつもプロデビューは考えず、30歳超えて人生のけじめに1試合だけやろうと気が変わってデビュー戦し、不器用な試合ながら何とか勝って即引退、ジムのトレーナーや雑用などしていた為、業界には残り、後々に年下のチャンピオンから、こんな私にも会釈して挨拶してくれることがあり、実績を残した訳でもないのに1戦でもやっておけば、周囲の眼差しが変わるものだな」という選手経験者と一般未経験者側に立つ位置は違うものだと感じた人もいるようです。あくまでこの人が年配者で“1戦”したことが分かる人の前だけになる狭い範疇ですが、その事実は人生の大きな分岐点でしょう。

逆に1戦でも逃げた選手が、「前座の1試合ぐらい無くなってもたいした影響は無い」と考えたとしたら、主催者と対戦相手側には大変な迷惑を掛けることになります。出場予定だった側から見れば当日に相手が代わるのも不愉快な事態で、中止になっては試合に向けて調整した苦労が報われません。

ラストラウンド1秒前まで殴り合って、終了と同時に抱き合って「ありがとうございました」と言う言葉には、スポーツマンシップ精神と、マッチメイク成立から試合終了に至るまで、対戦相手が居てこそ成り立った、その対戦相手に対する感謝でしょう。対戦相手を探しても次々と拒否され続けたら延々と試合が出来ません。試合出場するプロ意識は、大勢の協力があって試合出場出来る感謝の姿勢をデビュー前に指導すべきかもしれません。

逃げる心理は、止むを得ない中での冷静になれない状況でしょう。その後、心に汚点を持って生きることになるでしょうが、堂々と会場に姿を現せるものではなく、来場していても後方の影から観戦し、人混みに隠れて会場を出るといった話も聞いたことがあります。どこが分岐点になるかわからない選択人生、巡ってやってきた使命は果たさなくてはなりません。

時が流れ、昔、ジムから逃げ出したことを謝りにそのジムを訪れたら、会長が「そんな昔のこと忘れちゃったよ、元気だったか」と言われた元選手も居て、罪深いことをしていても凶悪犯罪でもなければ時が解決してくれるかもしれません(年輩者の古いジム会長に限ります!)。

以上のような現状もある興行の裏側のひとつを紹介しましたが、一般社会でも同様に逃げたくなる修羅場はいっぱいあるもの、試合に出される訳でもなければ小指切り落とさねばならない訳じゃない人生、“頑張ろう”とまず我に言い聞かす日々なのです!

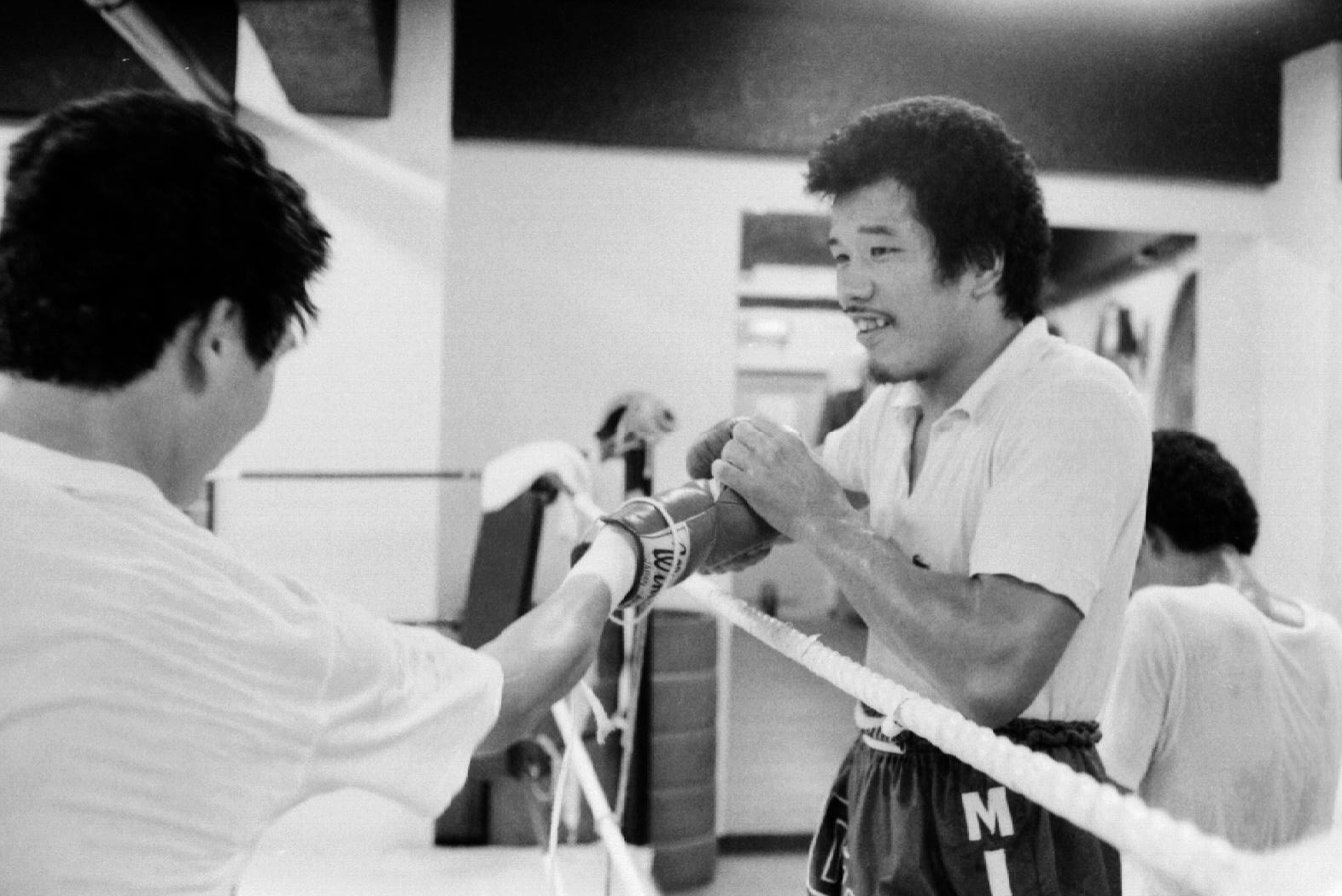

[撮影・文]堀田春樹

▼堀田春樹(ほった・はるき)

フリーランスとしてキックボクシングの取材歴32年。「ナイタイ」「夕刊フジ」「実話ナックルズ」などにキックのレポートを展開。ムエタイにのめり込むあまりタイ仏門に出家。座右の銘は「頑張るけど無理しない」

色とりどりの女優たちがエロスで彩る昭和映画史!大高宏雄『昭和の女優 官能・エロ映画の時代』

色とりどりの女優たちがエロスで彩る昭和映画史!大高宏雄『昭和の女優 官能・エロ映画の時代』