◆シラケ世代

71年に思春期や青春時代を迎えた世代は、総称して「シラケ世代」と呼ばれたものだ。ほかにも三無主義・四無主義という呼称があった。

『木枯し紋次郎』(中村敦夫事務所提供)

『木枯し紋次郎』(中村敦夫事務所提供)

つまり、無気力・無責任・無感動・無関心というわけである。わたしもその一人だった。

無感動や無関心には、それなりの理由がある。少年期に戦後復興の象徴であるオリンピックや高度経済成長を体感し、努力すれば成功するという勤勉な日本人像を抱いていた。にもかかわらず、60年代後半の価値観の変転が、その神話を打ち崩したのである。

一所懸命努力しても、成功するとは限らない。背広を着た大人の言うことは信用するな。正義が勝つとはかぎらない。へたに政治運動に首を突っ込むと、とんでもないことに巻き込まれる。闘っても、負ければ惨めだ。巨人の星飛雄馬は挫折したし、力石徹も死んでしまった。若者たちは政治の汚さや正義の危うさを知ってしまったのだ。

前ふりはここまでにしておこう。そんなシラケ世代のど真ん中に、突如として現れたのが「木枯し紋次郎」だった。

『抵抗と絶望の狭間』の巻頭は、その木枯し紋次郎を演じた中村敦夫さんのインタビューである。

胡散臭いことを「ウソだろう」という感性は、まさに演じた紋次郎のものだ。アメリカ留学の件は、あまり知られていない個体史ではないか。中村さんのシンプルな発想は、いまの若い人たちにも参考になるはずだ。

俳優座への叛乱を報じる朝日新聞(1971年10月28日朝刊)

俳優座への叛乱を報じる朝日新聞(1971年10月28日朝刊)

◆その時代が刻印した「傷」と「誇り」

シラケ世代は68・69年の学生叛乱の延長で、それを追体験する世代でもあった。シラケていても、いやだからこそ叛乱には意味があった。もはや戦後的な進歩や正義ではない、世界が変わらなくても自分たちが主張を変えることはない。

「俺を倒してから世界を動かせ!」1972年2月1日早朝 封鎖解除 同志社大学明徳館砦陥落

「俺を倒してから世界を動かせ!」1972年2月1日早朝 封鎖解除 同志社大学明徳館砦陥落

松岡利康さんら同大全学闘の「俺を倒してから世界を動かせ!」という スローガンにそれは象徴されている「私にとって〈一九七一年〉とはいかなる意味を持つのか」(松岡利康)。

革命的敗北主義とは妥協や日和見を排し、最後まで闘争をやりきることで禍根を残さない。そこにあるのは学生ならではの潔癖さであろう。

善悪の彼岸において、革命的(超人的)な意志だけが世界を変え得る(ニーチェ)。

学費値上げ阻止の個別闘争といえども、革命の階級形成に向けた陣地戦(ヘゲモニー)である(グラムシ)。

71年から数年後、松岡さんたちの『季節』誌を通してそれを追体験したわたしたちの世代も、ささやかながら共感したものだ。その「傷」の英雄性であろうか、それともやむなき蹶起への共感だったのだろうか。いずれにしても、進歩性や正義という、戦後の価値観をこえたところにあったと思う。

松岡さんの記事には、ともに闘った仲間の印象も刻印されている。

◆抵抗の記憶

71年を前後する学生反乱の体験は、文章が個人を体現するように多様である。掲載された記事ごとに紹介しよう。

眞志喜朝一さんはコザ暴動のきっかけとなった「糸満女性轢死事件」からベ平連運動に入ったことを語っている(聞き手は椎野礼仁さん)。沖縄戦で「日本国の盾にされてウチナンチュが死ぬ」のを、二度と繰り返さないために、馬毛島から与那国島まで要塞化するのは許せない。そのいっぽうで、日本国民(ヤマトンチュにあらず)として、中国が沖縄の地にやってきたらレジスタンスとして戦うというアンビバレンツなものを抱えざるを得ない。そしてB52が出撃した基地として、ベトナムにたいする加害者である意識を否定できないという。

田所敏夫さんが書いた「佐藤栄作とヒロシマ――一九七一年八月六日の抵抗に思う」にある抗議行動は、当日のニュースで見た記憶がある。

この女性が「糾弾」ではなく「佐藤首相、帰ってください」という訴え方をしたので、視ているほうも親身になったのではないかと思う。すくなくとも、わたしはそう感じた記憶がある。

被爆二世としての田所さんの思いのたけは、ここ三年間の8月6日のデジタル鹿砦社通信の記事として収録されている。

山口研一郎さんの「地方大学の一九七一年――個別・政治闘争の質が問われた長崎大学の闘い」も貴重な証言である。被災した長崎天主堂が、本来ならば原爆の悲劇の象徴として保存されるべきところ、当時の田川市長によって取り壊された。被爆者でもある田川市長が訪米後のこと、アメリカの核戦略に従ったものといえよう。

長崎には大村収容所もあり、山口さんの問題意識は被爆者問題にとどまらず、入管問題、沖縄返還問題、狭山差別裁判、三里塚闘争へとひろがる。そして長崎大学では、右翼学生との攻防がそれらの問題とかさなってくるのだ。周知のとおり、長崎大学の学生協議会は、現在の日本会議の中軸の活動家を輩出している。

◆内ゲバの前哨戦と機動隊の壁を突破

眞志喜朝一さんをインタビューした、椎野礼仁さんの闘争録「ある党派活動家の一九七一」は前述した「文章が個人を体現する」がピッタリ当てはまる。

もうこれは、学生の運動部の体験記に近い。党派というスポーツクラブに所属した体験記みたいだ。しかし実際には「通っていた大学に退学届けを出して、シコシコと、集会やデモ、その情宣活動を中心とした“学生運動”に勤しんでいた」のだ。

その学生運動の党派とは、「悪魔の第三次ブント」を標榜した戦旗派である。

第二次ブント分裂後のブント系最大党派で、その組織リゴリズムから「ブント革マル派」と悪評が高かった。ようするに「前衛ショービニズム」(荒岱介)で、ゲバルトがすこぶる強かった。分派後のブント系は、反戦集会などがあれば、かならず内ゲバが前哨戦として行なわれていた。その内ゲバの様子が、まさに「運動部の体験」のごとく活写されている。戦記ものとして読めばたのしい。

叛旗派には13戦全勝だったというが、判官びいきもあって、デモに参加する群衆の人気は、圧倒的に叛旗派だった。

当時を知る人によれば「叛旗がんばれー!」という歓声があがったという。

その叛旗派は、吉本隆明がゆいいつ「ブント」として評価していた党派である。吉本の人気とゲバルト闘争にはいまひとつ参加できない、新左翼シンパ層の支持にささえられていた。そして12.18ブントや赤軍派とのゲバルト。荒岱介さんによれば、キャッチマスクを着けたゲバルト訓練は、九十九里海岸の合宿で行なわれたはずだ。

71年6.17の全国全共闘分裂のデモでは、上京した同志社全学闘(松岡さんら)の闘いと交錯する。こちらは内ゲバではなく、機動隊に押し込まれて「もうアカン」(松岡さん)という状態のときに、背後から火炎瓶が投げられて機動隊が後退。「同大全学闘の諸君と共にここを突破したいと思います」(戦旗派)というアジテーションがあり、スクラムを組んで突破したのである。

内ゲバもするが、機動隊を前にしたときは共闘する。そこがブント系らしくていい。

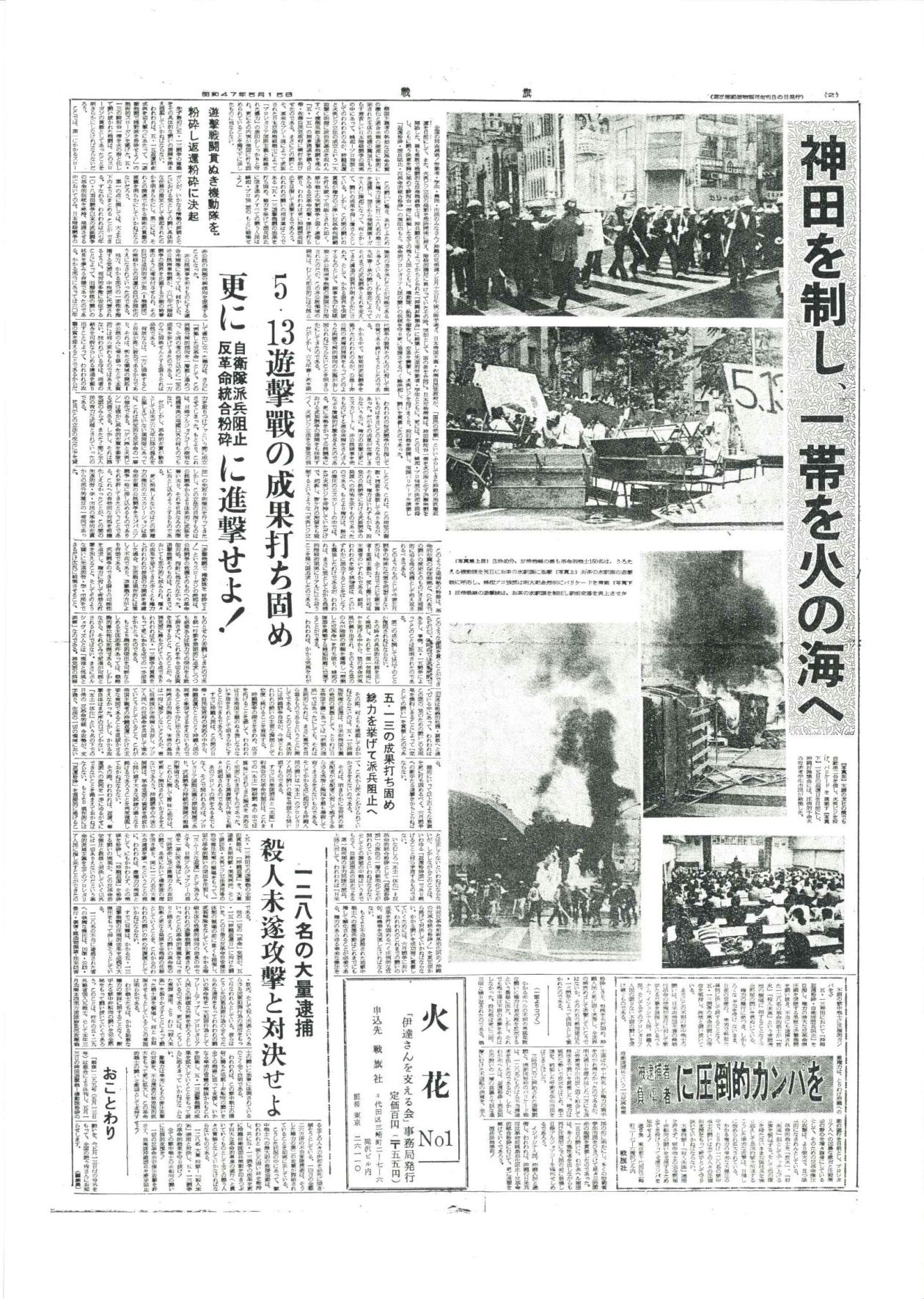

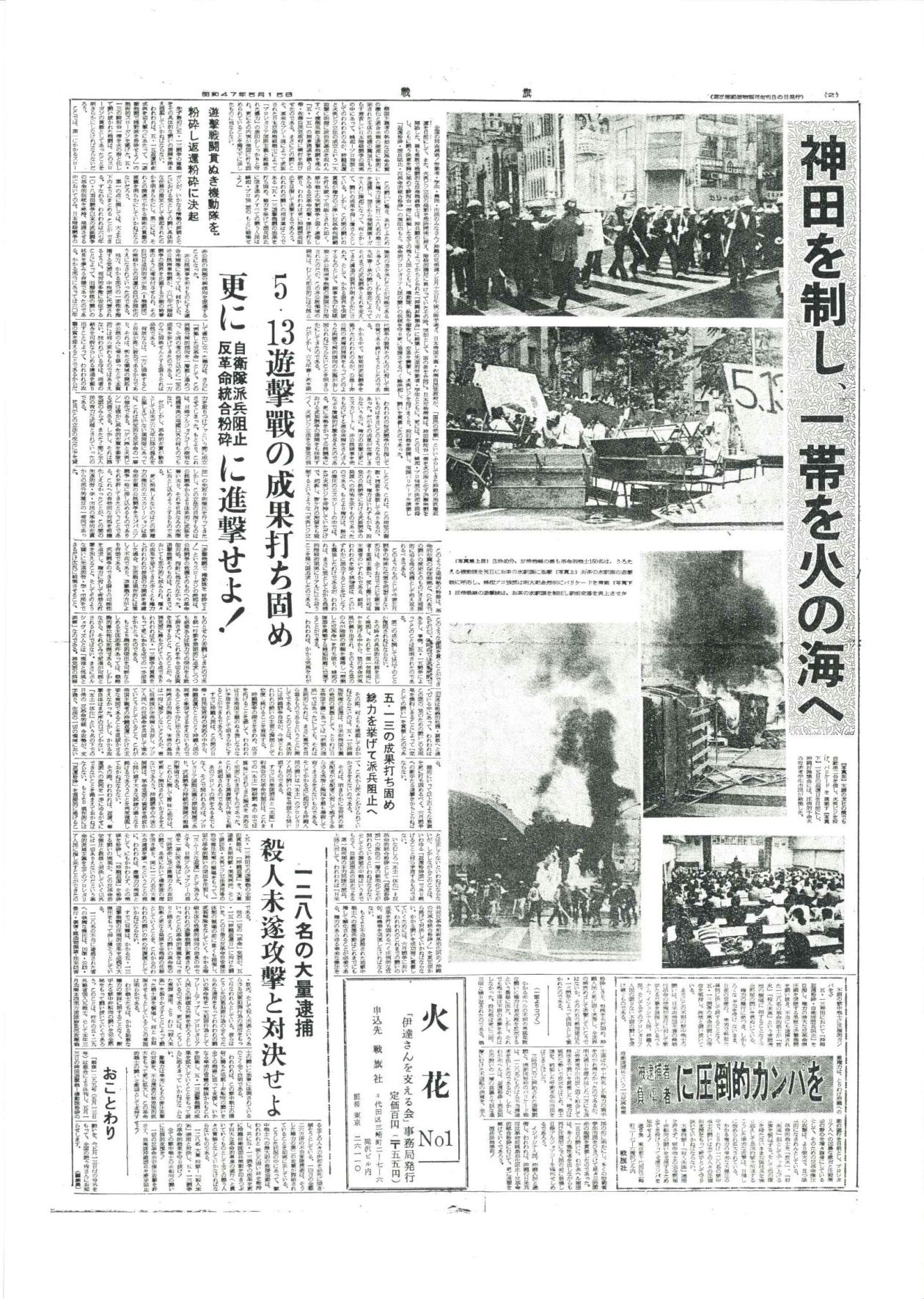

そして72年5月の神田武装遊撃戦、ふたたびの組織分裂と困惑。まさに華々しく駆け抜けた青春のいっぽうで、ひそかに行なわれた非合法活動。語りつくせないことが多いのではないか。

よく太平洋戦争の戦記もので、書き手によっては悲惨な戦いも牧歌的に感じられるものがある。椎野さんには改めて、闘争記を書いてほしいものだ。

『戦旗』(1972年5月15日)

『戦旗』(1972年5月15日)

『戦旗』(1972年5月15日)

『戦旗』(1972年5月15日)

◆新左翼のお兄ちゃん

芝田勝茂さんの「或ル若者ノ一九七一」は、当時のノートをもとに回顧した文章である。現在の上品な児童文学者の風貌からは想像もできなかった、新左翼のお兄ちゃん然とした芝田さんにビックリさせられる。

文章も主語が「俺」なので、当時の雰囲気をほうふつとさせる。長い髪とギターを抱えた姿は、まさにフォークソングを鼻歌にしそうな、当時の新左翼のお兄ちゃんなのだ。

だが、内容は牧歌的ではない。芝田さんや松岡さんが参加した同志社大学全学闘は赤ヘルノンセクトだが、いわば独立社学同である。

東京では中大ブント、明大ブントが第一次ブント崩壊後(60年代前半)の独立社学同で、その当時は関西は地方委員会がそっくり残っていた。

キリン部隊

キリン部隊

そして二次ブント分裂後、同志社学友会を構成する部分が全学闘であり、対抗馬的な存在が京大同学会(C戦線)であった。

芝田さんの記事では、同大全学闘と京大C戦線、立命館L戦線の三大学共闘が、並み居る新左翼党派に伍して独自集会を行なうシーンが出てくる。

「同志社のキリン部隊や!」「やる気なん?」と参加者から歓声が上がり、解放派から「こいつら無党派じゃない! 党派だ!」という声が出るのも当然なのである。

※キリン部隊 ゲバルト用の竹竿の先端に、小さな旗を付けたもの。折れにくい青竹が主流で、竹竿だけだと凶器準備集合罪を適用されかねないので、先端に申し訳ていどに付ける。

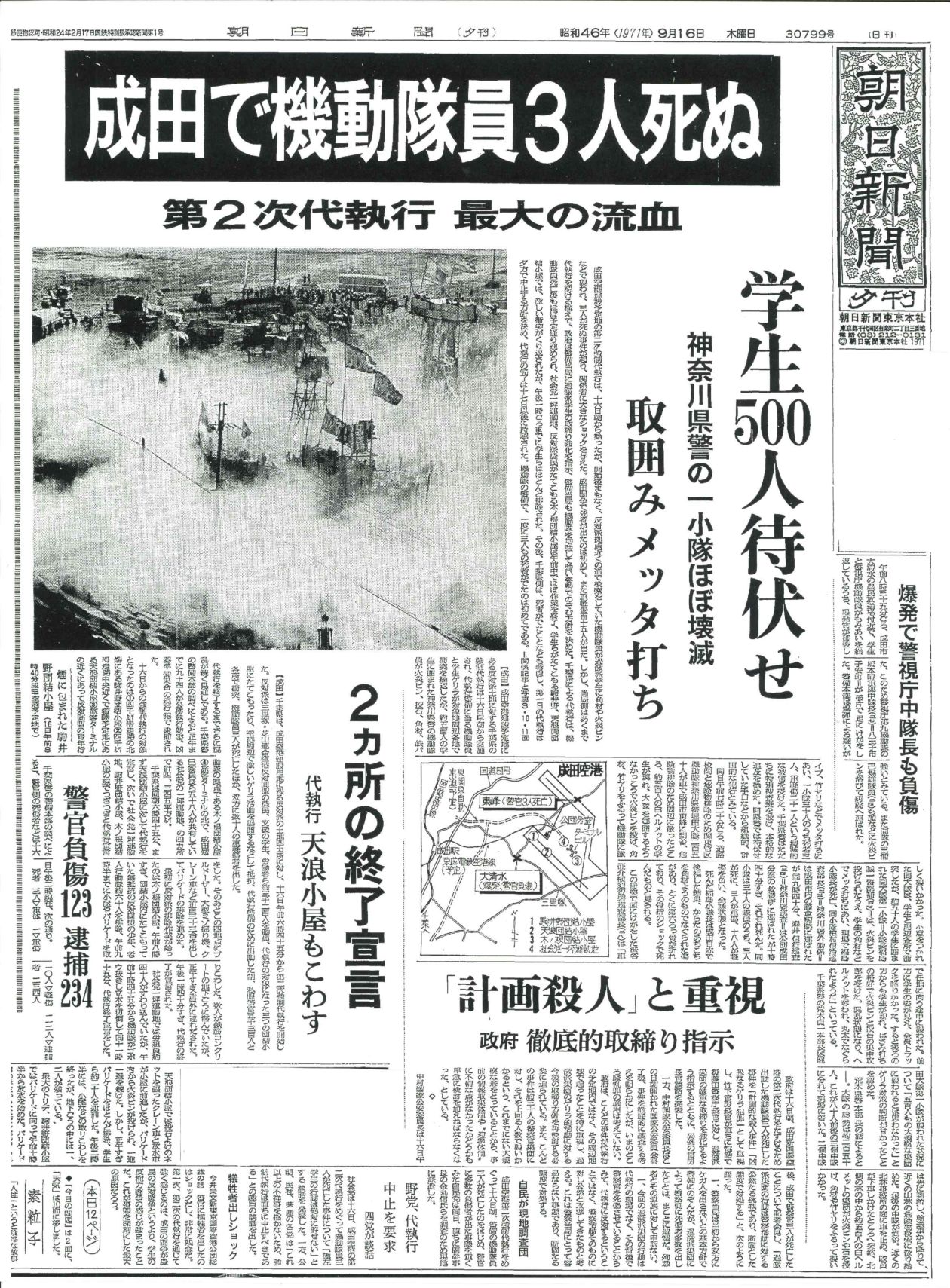

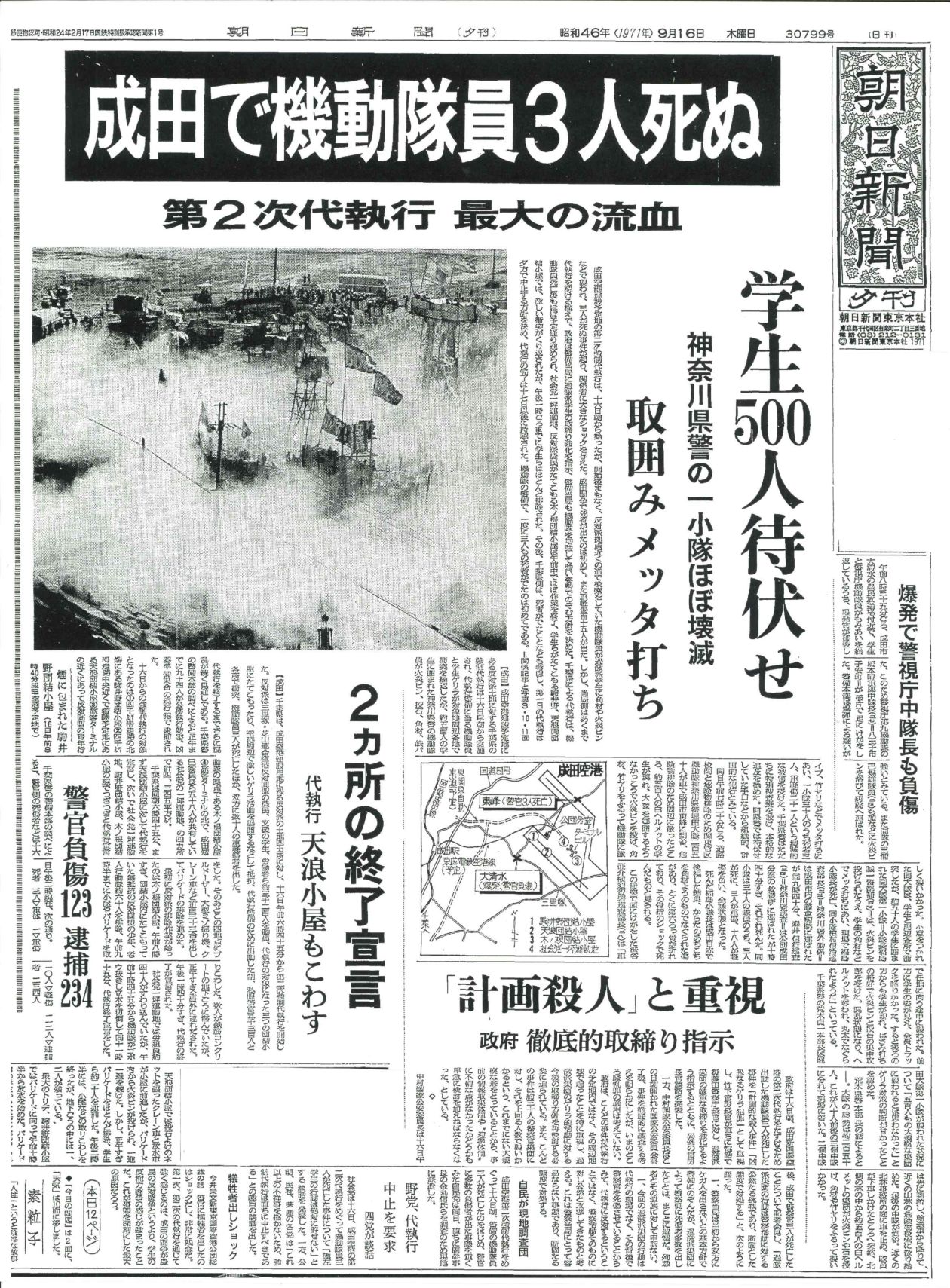

◆三里塚9.16闘争

松岡さんと芝田さんの手記にも三里塚闘争への参加(京学連現闘団)と逮捕の話は出てくるが、当時高校生だった小林達志さんが「三里塚幻野祭」と第二次強制代執行阻止闘争のことを書いている。

激闘となった、71年9.16闘争である。このとき、八派共闘の分裂によって、三里塚現地の支援党派も分裂していた。中核派と第4インターが駒井野と天浪の砦(団結小屋)で徹底抗戦。椎野さんたちの戦旗派もそれに対抗して砦戦だった。

いっぽう、解放派と叛旗派、情況派、日中友好協会(正統)、黒ヘル(ノンセクト)、京学連などが反対同盟青年行動隊の指導の下、ゲリラ戦で機動隊を捕捉・せん滅する計画を練っていた。

おそらく9.16闘争の手記が活字になるのは、初めてのことではないだろうか。それだけに読む者には、生々しいレポートに感じられる。

すでに裁判は86年に終わり(第一審)、無罪(証拠不十分)をふくむ執行猶予付きの判決で終結している。つまり9.16闘争とは、上記のゲリラ部隊が機動隊を急襲し、警官3名の殉職者を出した東峰十字路事件なのだ。※東峰十字路事件(Wikipedia)

同志社大学では当日の実況中継を計画していたが、さすがに機動隊員が死んだという知らせをうけて急遽中止したという。

70年代は「第二、第三の9.16を」というスローガンが流行ったものだが、この事件では三ノ宮文男さんがたび重なる別件逮捕のすえに自殺している。警官の殉職者もふくめて、いまは哀悼の意を表すしかない。

硬派なタイトルの紹介ばかりとなったが、この書評は連載となることを予告しておこう。71年は日活ロマンポルノ元年でもあり、銀幕にバスト露出が始まった年である。そのあたりは元官能小説作家として、たっぷりと紹介したい。(つづく)

朝日新聞(1971年9月16日夕刊)

朝日新聞(1971年9月16日夕刊)

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。3月横堀要塞戦元被告。

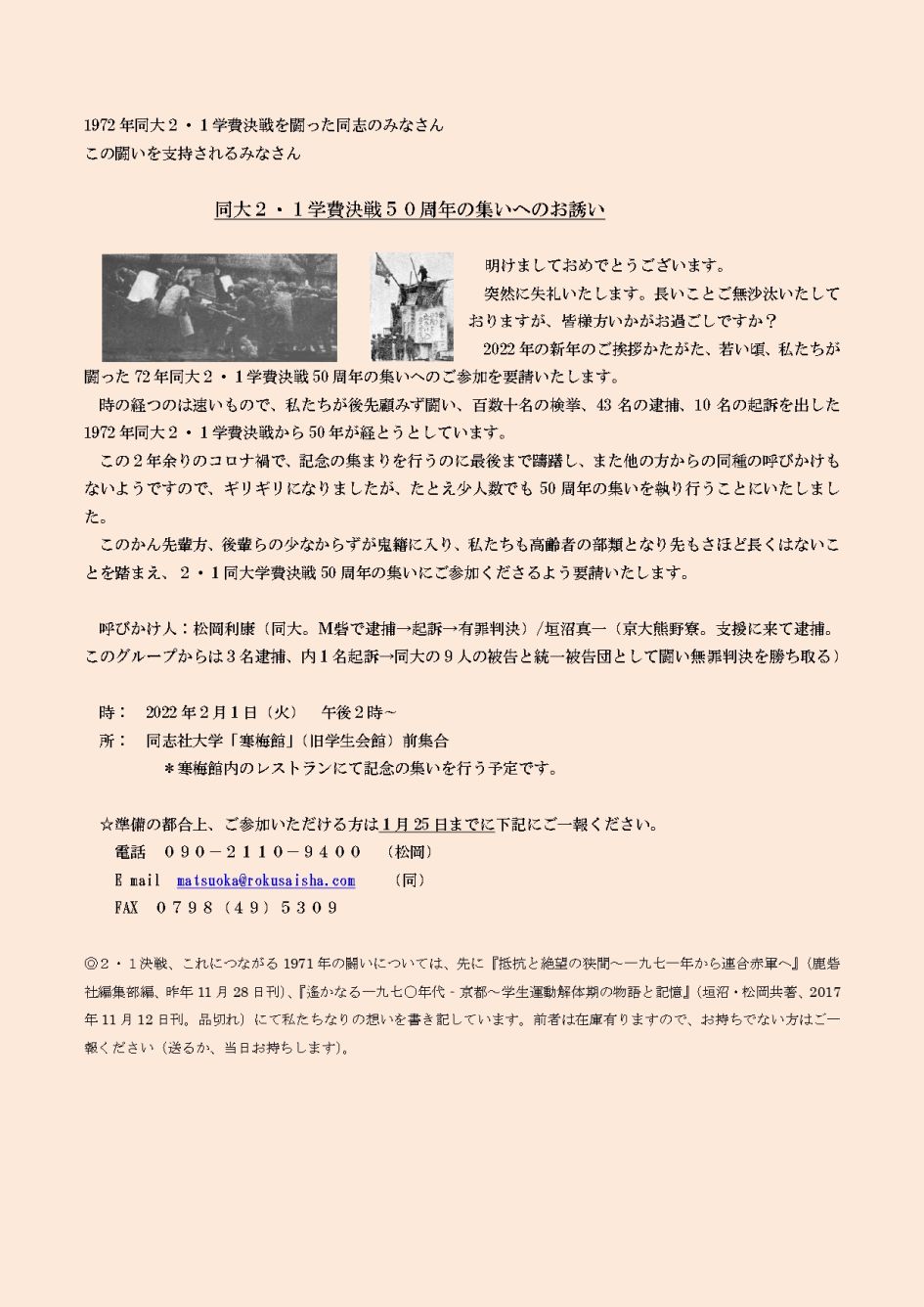

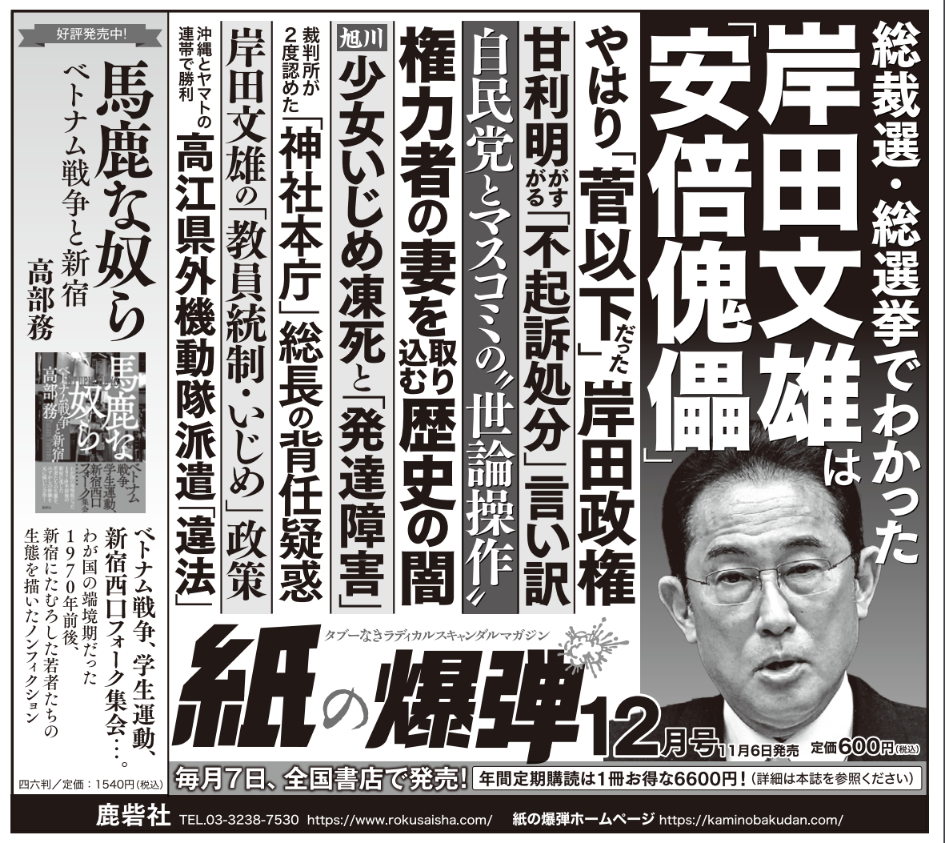

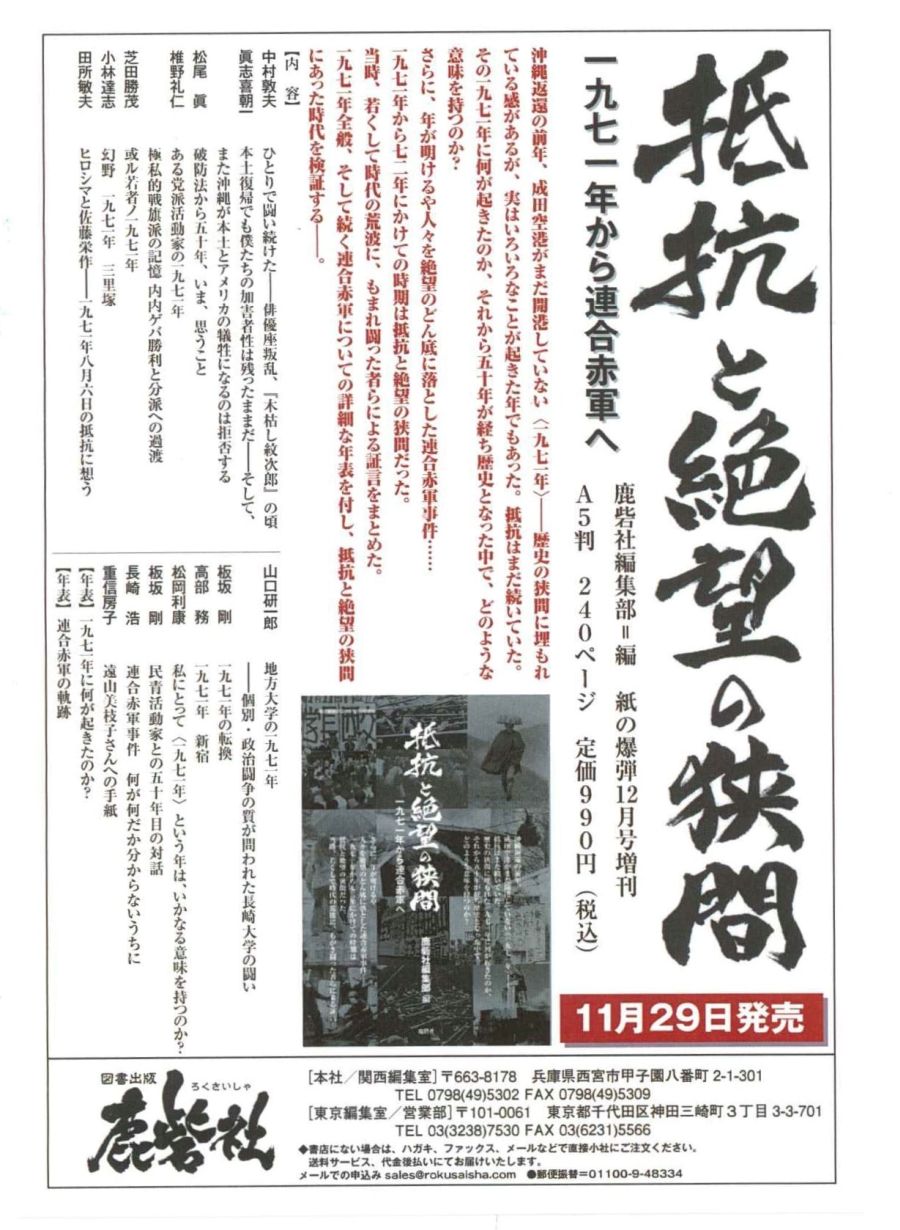

『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』

紙の爆弾12月号増刊

2021年11月29日発売 鹿砦社編集部=編

A5判/240ページ/定価990円(税込)

沖縄返還の前年、成田空港がまだ開港していない〈一九七一年〉──

歴史の狭間に埋もれている感があるが、実はいろいろなことが起きた年でもあった。

抵抗はまだ続いていた。

その一九七一年に何が起きたのか、

それから五十年が経ち歴史となった中で、どのような意味を持つのか?

さらに、年が明けるや人々を絶望のどん底に落とした連合赤軍事件……

一九七一年から七二年にかけての時期は抵抗と絶望の狭間だった。

当時、若くして時代の荒波に、もがき闘った者らによる証言をまとめた。

一九七一年全般、そして続く連合赤軍についての詳細な年表を付し、

抵抗と絶望の狭間にあった時代を検証する──。

【内 容】

中村敦夫 ひとりで闘い続けた──俳優座叛乱、『木枯し紋次郎』の頃

眞志喜朝一 本土復帰でも僕たちの加害者性は残ったままだ

──そして、また沖縄が本土とアメリカの犠牲になるのは拒否する

松尾 眞 破防法から五十年、いま、思うこと

椎野礼仁 ある党派活動家の一九七一年

極私的戦旗派の記憶 内内ゲバ勝利と分派への過渡

芝田勝茂 或ル若者ノ一九七一年

小林達志 幻野 一九七一年 三里塚

田所敏夫 ヒロシマと佐藤栄作──一九七一年八月六日の抵抗に想う

山口研一郎 地方大学の一九七一年

──個別・政治闘争の質が問われた長崎大学の闘い

板坂 剛 一九七一年の転換

高部 務 一九七一年 新宿

松岡利康 私にとって〈一九七一年〉という年は、いかなる意味を持つのか?

板坂 剛 民青活動家との五十年目の対話

長崎 浩 連合赤軍事件 何が何だか分からないうちに

重信房子 遠山美枝子さんへの手紙

【年表】一九七一年に何が起きたのか?

【年表】連合赤軍の軌跡

◎amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B09LWPCR7Y/

◎鹿砦社 http://www.rokusaisha.com/kikan.php?group=ichi&bookid=000687