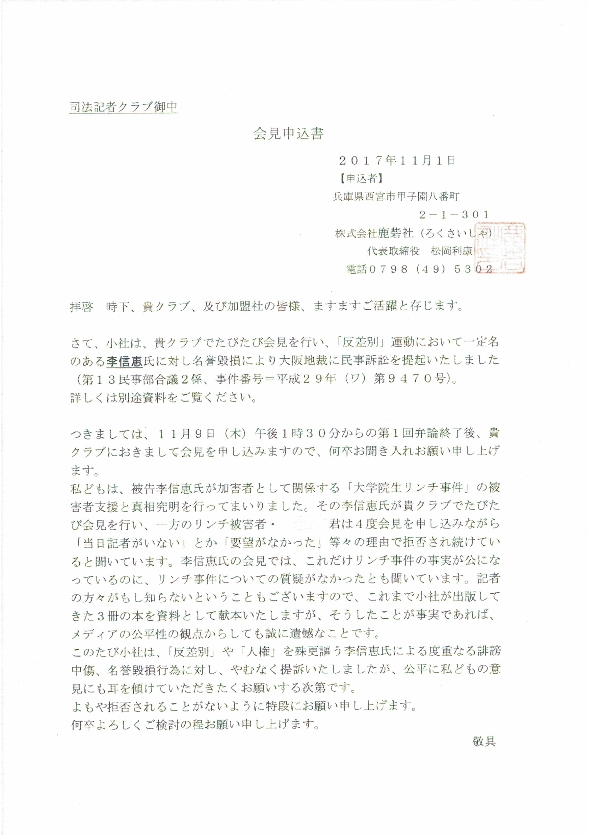

来る1月18日午前11時から、李信恵被告による相次ぐ「鹿砦社クソ」発言に対する名誉毀損訴訟第2回弁論(大阪地裁第13民事部)が開かれます。この期日には被告側の答弁がなされることになっています。

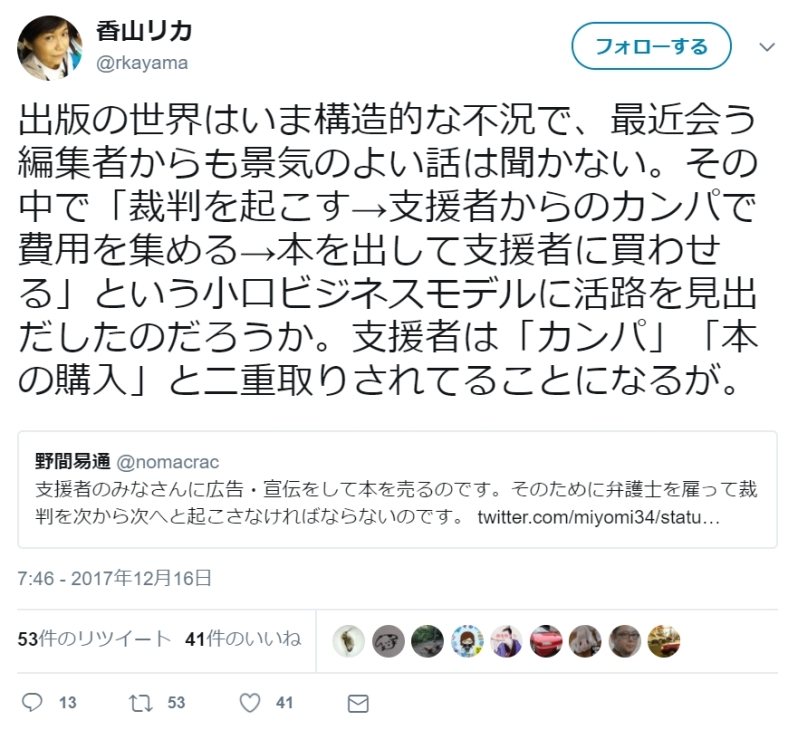

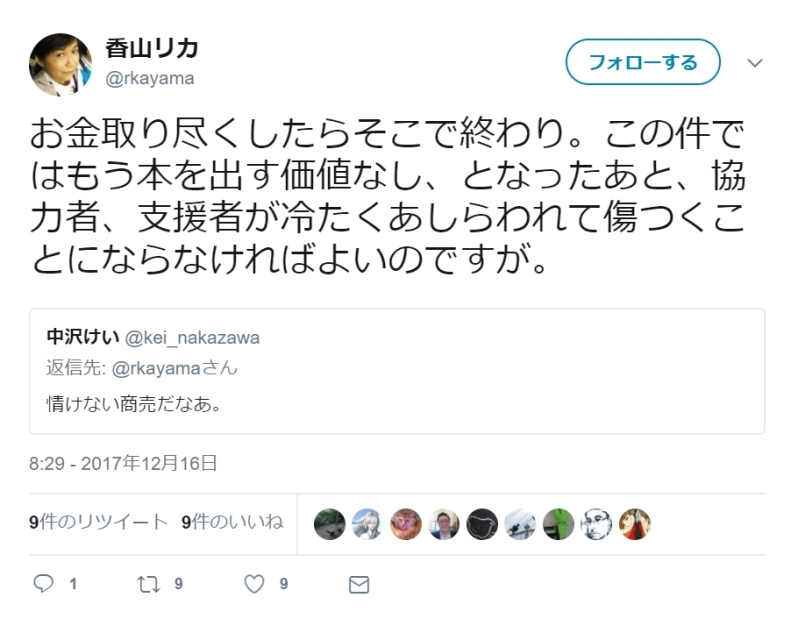

在特会や保守速報等に対する訴訟によって「反差別」運動の旗手ともて囃されている李信恵被告が、裏では大学院生リンチ事件に関わり、当社に対しては連続して「クソ」発言を繰り返すということをなぜ、李被告をもて囃す人たちは目をそむけ黙っているのでしょうか? それは「反差別」運動にとってもマイナスでしかないと思うのですが。

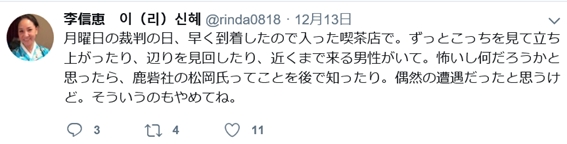

会社や社員を誰よりも愛する私としては、李被告による「鹿砦社クソ」発言は到底許せるものではありませんし、取引先への悪影響を懸念して、やむなく提訴に踏み切りました。以来さすがに当社に対する「クソ」発言は止まりましたが、私が李被告に会ってもいないのに喫茶店で睨み恐怖を与えたかのようなツイートをし、係争中にもかかわらずさらに私を貶めるような発言をしています。どこの喫茶店なのか、問い質しましたが返答がありません。それはそうでしょう、会ってもいないのですから……。

私が李信恵被告の顔を見たのは、リンチ被害者の大学院生M君が李被告ら5人を訴えた裁判の本人尋問(昨年12月11日)が初めてでした。「反差別」運動の旗手として祀り上げられた人物とはどんな顔をしどんな雰囲気を醸しているのだろうか? 興味津々でした。意外にも、社会運動の旗手として君臨するような輝いたイメージではなく、顔色は酒焼けしているのか悪く、目の輝きはなく目つきもよくありませんでした。この人が「反差別」運動の旗手なのか――尋問も聴いていると、明らかに事実と異なる嘘を平然とついていました。「反差別」運動のリーダーたる者、嘘をついてはいけません。

李信恵という人は、M君に対し5人でリンチを加えた現場にいてその場の空気を支配し、ネット上で流行語になった感さえある、「殺されるんやったら店の中入ったらいいんちゃう?」とリンチの最中に言ったり、半殺しの目に遭ったM君を寒空の下に放置して店を後にしたりした、その人です。こんな人が一方では「人権」を声高に叫ぶのですから、世も末です。

このリンチ事件に出会い、ずっと調査や取材を進めていく過程で、李被告に限らず「反差別」運動(「カウンター」‐「しばき隊」)の周辺の人たちの言葉が殊更汚いことは気になっていましたが、「殺されるんやったら店の中入ったらいいんちゃう?」という言葉に極まった感があります。

私は1970年代以降、この国の部落解放同盟による、いわゆる「糾弾」闘争などを経過し、私なりに「反差別」のなんたるかについて考えてきました。「糾弾」闘争への疑問が語られ始めた頃、師岡祐行さん(故人。当時京都部落史研究所所長)と土方鉄さん(故人。元『解放新聞』編集長)の対談を行い、両氏とも「糾弾」闘争の誤りを指摘されていたことを思い出します。土方さんは喉のガンの手術の後で、絞り出すように語られていました。この対談は記録にも残っています。1992年のことです。その後、さすがに解放同盟も反省したのか今では「糾弾」闘争をしなくなりました。

差別と闘うということは崇高なことです。真逆に「反差別」の看板の裏で平然とリンチを行うことは、差別と闘うという崇高な営為を蔑ろにし「糾弾」闘争の誤りを繰り返すことに他ならないと思います。それもリンチはなかったとか事件を隠蔽し、当初の反省の言葉さえ反故にして開き直っています。これが「反差別」とか「人権」を守るとか言う人のやることとは思えません。いやしくも「反差別」とか「人権」を守るというのであれば、みずからがやった過ちに真摯に立ち向かうべきではないでしょうか?

私(たち)は、大学院生M君リンチ事件に出会い、これを調べていく過程で常に自問自答を繰り返してきました。私(たち)がM君を支援しリンチ事件の真相を追及するのは是か非か――答えは明らかでしょう。リンチの被害者が助けを求めてきているのに放っておけますか? 私(たち)はできませんでした。あなたはどうですか?

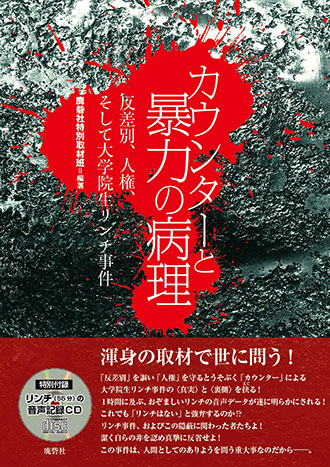

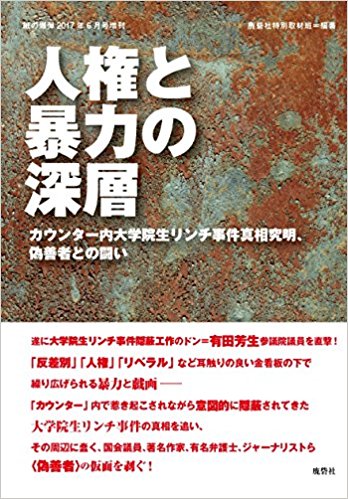

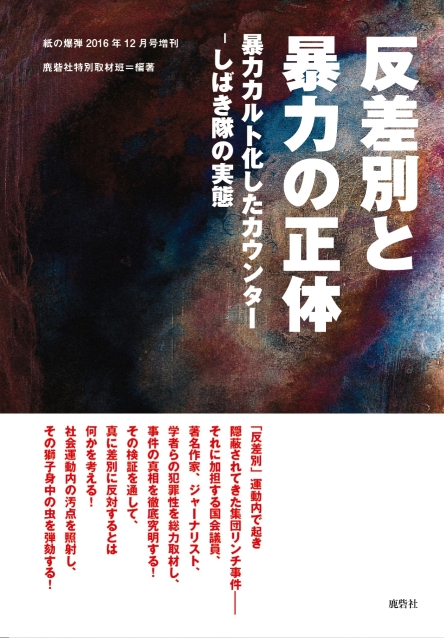

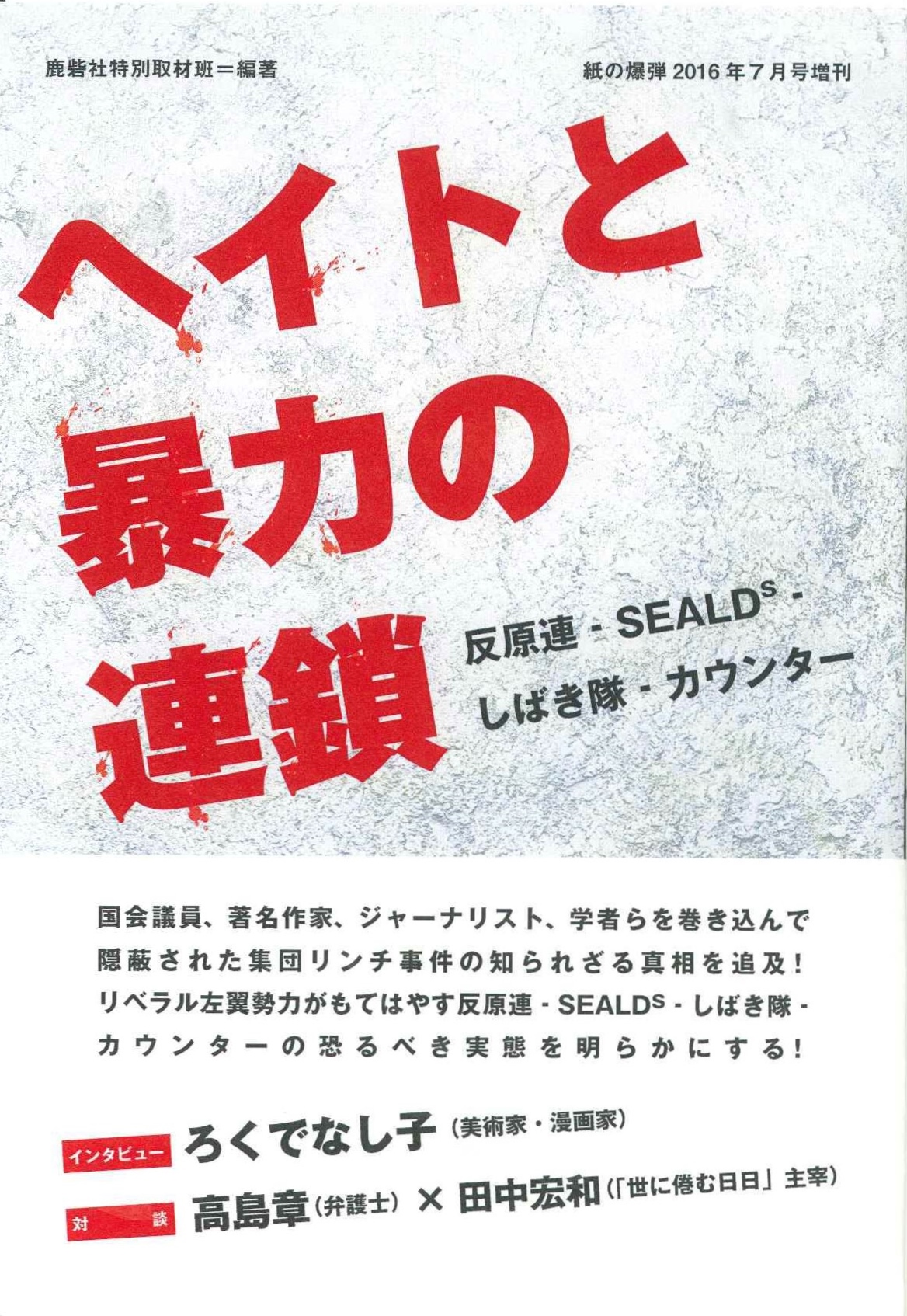

私たちはすでにリンチ事件について4冊の本にまとめ世に出しています。事実関係はもう明白です。最新刊の『カウンターと暴力の病理』にはリンチの最中の録音データをCDにし付けていますし、リンチ直後のM君の凄惨な写真も公にしています。これを前にしてあなたはどう思いますか? なんとも思わないのなら、よほど無慈悲な人です。こんな人は、今後「人権」という言葉を遣わないでいただきたい。

李信恵という人に出会って、私は「反差別」運動や「反差別」についての考え方が変わりました。「人権」についてもそうです。平然とリンチを行う「反差別」運動とは一体何ですか? 被害者の「人権」を蔑ろにして「人権」とは?

◆鹿砦社は「極左」出版社ではない!

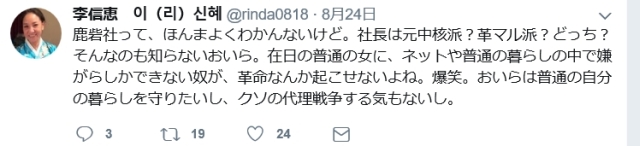

李信恵被告の当社に対する罵詈雑言のひとつに、当社が中核派か革マル派、つまり「極左」呼ばわりしているツイートがあります。70年代以降血で血を洗う凄惨な内ゲバを繰り広げた中核‐革マル両派と同一視され、その悪いイメージを強調されることは、由々しき名誉毀損です。

この際、いい機会ですから、このことについて少し申し述べておきたいと思います。

「極左」呼ばわりは、李被告と同一歩調を取る野間易通氏や、李被告の代理人・神原元弁護士らによって悪意を持ってなされています。「極左」という言葉は公安用語だと思いますが、いわば「過激派キャンペーン」で、鹿砦社に対して殊更怖いイメージを与えようとするものといえます。彼らが私たちに対し「極左」呼ばわりするのは何を根拠にしているのかお聞きしたいものです。

鹿砦社には、私以外に7人の社員がいますが、誰一人として左翼運動経験者はいません。私は遙か40年以上も前の学生時代の1970年代前半、ノンセクトの新左翼系の学生運動に関わったことがありますが、大学を離れてからは生活や子育てに追われ、運動からは離れていますし、集会などにもほとんど行っていませんでした。ノンセクトだったから運動から容易に離れられたと思います。考え方は「左」かもしれませんが、いわば「心情左翼」といったところでしょうか。社員ではなく、『紙の爆弾』はじめ鹿砦社の出版物に執筆するライターは左派から保守の方まで幅広いのは当たり前です。

また、鹿砦社は、1960年代末に創業し、当初はロシア革命関係の書籍を精力的に出版してきましたが、現在(1980年代後半以降)はやめています。昨年1年間で強いて左翼関係の本といえば、100点余りの出版物の中で『遙かなる一九七〇年代‐京都』(私と同期の者との共著で、いわば回顧録)だけです。

これで「極左」呼ばわりは、悪意あってのことと言わざるをえません。

さらに、M君リンチ事件について支援と真相究明に理解される方々の中にも、さすがに「極左」呼ばわりはなくとも「ガチ左翼出版社」と言う方もいますが、これも正確ではありません。

1970年代の一時期、当時どこにでもいたノンセクトの学生活動家だったことで、40年以上も経った今でも「極左」呼ばわりされないといけないのでしょうか。