◆異例の寄稿タイミングとそれぞれの思惑

財務省事務次官・矢野康治が『文藝春秋』11月号に論文を寄稿した、「財務次官、モノ申す『このままでは国家財政は破綻する』」が話題を提供してくれた。

むかしなら「省庁の中の省庁」の旧大蔵省の事務次官、霞が関の最高ポストである。公職中の公職者が、在任中に寄稿するのは異例のことだ。

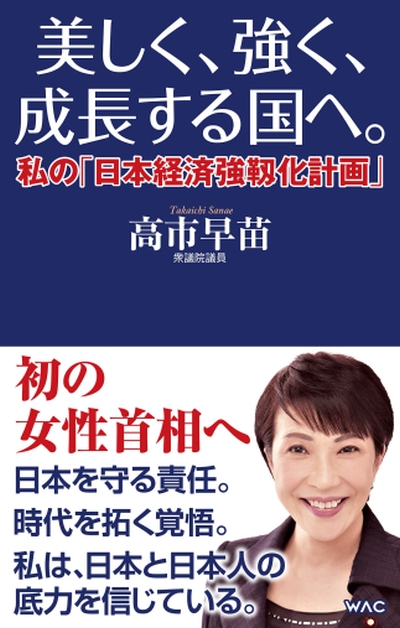

この異例の寄稿の裏には、麻生太郎の岸田政権への直撃異見、および政権が直面する総選挙への牽制があるとされる。この寄稿に、リフレ派の安倍晋三と高市早苗が猛反発するのも、おそらく織り込みずみであっただろう。だが、その政局的な思惑はどうでもいい。

財務省(旧大蔵官僚人脈)=古典経済学派、経済産業省(旧経済企画庁・通産省)=ケインジアンという構造が、いまだに残っていることをこの寄稿および、それへの反発(経産官僚を背景にした安倍・高市ライン)が鮮明にしたといえよう。未読の方のために、矢野の粗雑な論攷を紹介しておこう。

「最近のバラマキ合戦のような政策論を聞いていて、やむにやまれぬ大和魂か、もうじっと黙っているわけにはいかない、ここで言うべきことを言わねば卑怯でさえあると思います」

「数十兆円もの大規模な経済対策が謳われ、一方では、財政収支黒字化の凍結が訴えられ、さらには消費税率の引き下げまでが提案されている。まるで国庫には、無尽蔵にお金があるかのような話ばかりが聞こえてきます」

与野党ともに、国民生活が窮乏化するおり、生活保障のために交付金を選挙公約に掲げていることへの「警鐘」であろう。

◆矢野は10年前にも同じ論理で経済破綻を提言していた

だが敢えて言うが、矢野の杞憂とはまったく無関係に、国庫には「無尽蔵にお金がある」のだ。なぜならば、貨幣は資源ではなく加工品だからだ。しかも日本の紙幣(日銀券)は「正貨(金銀貨幣)」と交換できない不換紙幣であり、単なる印刷物なのだ。まったく心配ない、造幣局がなくならない限りは。

「今の日本の状況を喩えれば、タイタニック号が氷山に向かって突進しているようなものです。氷山(債務)はすでに巨大なのに、この山をさらに大きくしながら航海を続けているのです。タイタニック号は衝突直前まで氷山の存在に気づきませんでしたが、日本は債務の山の存在にはずいぶん前から気づいています。ただ、霧に包まれているせいで、いつ目の前に現れるかがわからない。そのため衝突を回避しようとする緊張感が緩んでいるのです」

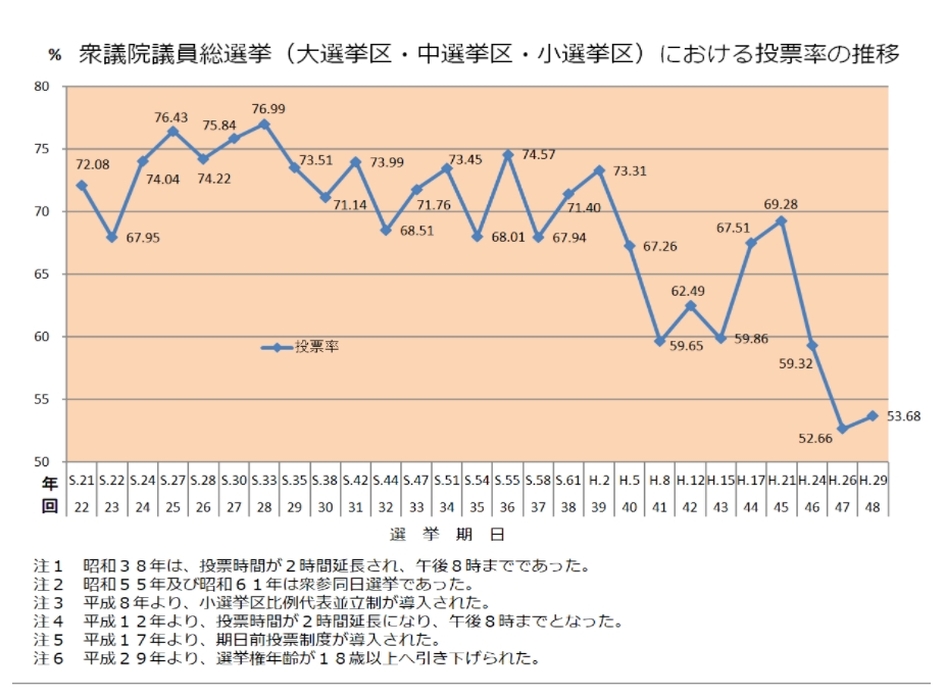

上記の比喩に用いられている「タイタニック」は、いうまでもなく「ハイパー・インフレ」である。だが、ハイパー・インフレで国民経済が破綻すると、はたして言えるのだろうか。矢野は10年前にも同じ論理で経済破綻を提言しているが、それいらい事態は変わっていないではないか。いや、財政破綻によるハイパー・インフレの到来は、25年以上も前から「警鐘」を鳴らされてきたのではなかったか。

財政が破綻するという意味では、国家財政は1000兆円をこえる「借金」で、すでに破綻している。国債の発行過多によって国債の利率が低下し、短期金利の低減のいっぽうで、長期金利が高騰すると考えられている。

そこから、カネの動きが金融機関から不動産に移行し、不動産インフレを生じさせる。好況によるバブルではなく、不況による不動産バブルが発生するというのだ。そこで相対的に金融機関の信用が低下し、金融機関それ自身も貸し渋り傾向となる。

いっぽう、国債金利の低減が円安をまねき、海外資本および投資の海外逃避・輸入農産物の価格高騰、資材の高騰をまねくというものだ。

◆現実にはならなかったハイパー・インフレ

これらはしかし、25年前から言われていたことであって、この四半世紀の史実は、ぎゃくにデフレ・スパイラルという過剰生産を背景にした、低価格競争による不況だった。業界参入の枠を破壊した、規制緩和という新自由主義経済の跋扈がそこにあった。

産業界の枠組みはともかく、労働市場にまで規制緩和を持ち込んだことで、国民の階層化・購買力の低減(消費の低減)、すなわち消費不況を招いてしまったのだ。

これらは経済の実体を生産力と見間違い、消費を軽視した経済音痴の政策が招いたものと指弾せざるをえない。このかんのパンデミックで、外食産業や観光産業という、国民の消費の柱こそが経済の大黒柱であることに、ようやく気付いたのが「分配の必要」なのである。

国債がいくら増えても、日銀がオペレーション買いで引き受けるかぎり、いや発行者が買い支え続けるかぎり、国債という紙切れは円という紙切れに変わって、市中に出回る。問題は国民に「分配」されて、消費に回るかどうかなのだ。

もっと単純に、おカネを際限なく刷ればカネが余って、やがてはハイパー・インフレになる。最後は国家財政が破綻して国民経済が崩壊する。と、純粋に考える人もいるかもしれない。

だが、国家財政が破綻しても、あるいは国民経済が崩壊しても、国民は生き残るのだ。

ハイパー・インフレと呼ばれるものが、物不足・食糧不足によるものであるのは、歴史が教えているところだ。かりに国家財政が破綻しても、それは戦間期ドイツや革命後のロシア、戦後の日本が体験していることだが、物資さえあれば国民は生き残るのだ。

単に生き残ったばかりではない、戦間期ドイツは戦争賠償金にこそ苦しんだが、鉄鋼資本を中心に戦後復興が軍事大国化へとつながった。革命ロシアも列強の干渉と内戦に苦しんだ(戦時共産主義)ものの、スターリン革命という大増産運動で革命後の復興をはたし、戦後は米ソ超大国という冷戦時代に耐えるまで国力を回復した。日本の戦後復興のめざましさは、いうまでもないだろう。韓国の朝鮮戦争後の復興も、20世紀最後の奇跡とも呼ばれたものだ。

ひるがえって現在の日本に、物資不足・食糧不足が現実のものとしてあるだろうか。たしかに貧困から孤独な餓死者が出ているが、国民の大半はダイエットのためにカネを使っているのが現実なのだ。

百歩ゆずって、輸入原材料の高騰から物価が現在の100倍や1000倍になったところで、デノミを行なえば何ということはない。本物の物資不足が訪れるとすれば、矢野の危惧とはまったく関係のない、地球温暖化による干ばつや海産物の枯渇であろう。

そのときにこそ、貨幣経済が崩壊して農本主義が復活するかもしれない。これはある意味、市民農園で野菜を自給している、わたしの個人的な願望でもある。その願望はしかし、なかなか現実のものにはならないと予告しておこう。

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。