年内に、劇的な「大団円」を迎えることになりそうだ。9月1日の読売新聞のスクープ、眞子内親王が年内結婚へ! である。秋篠宮家と宮内庁のリークであろう。

ついに眞子内親王と小室圭氏が、みずからの意志で結婚へとすすみ、皇室を離脱したうえでアメリカに移住するというのだ。弁護士試験への合格が前提だが、小室圭氏のニューヨークでの法律事務所への就職も決まっているという。メディアのバッシングや国民の猛反対を押し切って、ふたりの愛は「皇族スキャンダル」から「世紀の大恋愛」へと花ひらくことになりそうだ。

報道によれば、眞子内親王は一時金の財源が税金で、小室さんの母親をめぐる「金銭トラブル」への批判もあることから、受け取ることを辞退する考えを持っているという。宮内庁や政府は眞子さまの考えを踏まえ、一時金の額を減らすことや、特例で辞退することができるかどうかなどを検討するという。

※[参照記事]「眞子内親王の結婚の行方 皇室の不協和こそ、天皇制崩壊の序曲」(2021年4月13日)

4月に小室圭氏が文書(借金問題の事実関係)を発表したとき、眞子内親王がその相談に乗っていたことが、4月9日に行われた加地隆治皇嗣職大夫の会見によって明らかにされた。文書の発表が小室氏の独断ではなく、眞子内親王の意向でもあるというものだ。このことについて、苦言を呈するオピニオンは少なくなかった。

「本来ならば天皇家は民間の金銭の争いなどとは最も距離を置かねばならない立場だ。その眞子さまが、小室家と元婚約者男性のトラブルのリングに乱入し、一緒になって70代の元婚約者を追い込んだも同然だ。」(ネット報道)という指摘がなされたものだ。

皇室制度に詳しい小田部雄次静岡福祉大学名誉教授も、眞子さまへの失望を口にした。

「国民に寄り添い、その幸せを願うはずの皇族である眞子さまが、恋人と一緒になって一般の人を相手に圧力をかけてしまったという事実は重い」

「眞子さまが、自ら望んで伝えたいと願ったとは思いたくない。仮に眞子さまが、恋人の対応は自分が主導したと伝えることで、国民が黙ると考えているのならば、それほどおごった考えは皇族としてあるまじきことです」

眞子内親王は「おごった考え」から、自分たちの危機を突破しようとしたのだろうか。そうではない。借金があるから皇族との結婚は許さないという、小室氏への不当なバッシング(低所得者差別)を回避し、ただひたすら望みを遂げたいという思いであろう。それがゆるされないのが皇族ならば、皇籍を捨ててでも結婚に突き進む。皇族も人間なのである。じつに自然な成りゆきではないか。

自民党の伊吹文明は法律論に踏み込んで、ふたりの結婚そのものに疑義をとなえた。

「国民の要件を定めている法律からすると、皇族方は、人間であられて、そして、大和民族・日本民族の1人であられて、さらに、日本国と日本国民の統合の象徴というお立場であるが、法律的には日本国民ではあられない」

伊吹は「皇族は日本人・人間であるが、国民ではない」と明言するのだ。それでは、皇族が国民ではないことと、国民としての権利がないことは、果たして同じなのだろうか。国民の権利の源泉は、基本的人権である。

つまり人間だから、自由に生きる権利があり、それは職業の選択の自由・婚姻の自由をも包摂する。伊吹は憲法の理解を「基本的人権」ではなく「日本国と日本国民の統合の象徴」に限定してしまっているから、その矛盾を矛盾として突き出せずに、皇族は国民ではないが大和民族・日本民族だと、摩訶不思議なことを言いだすのだ。

◆皇室・皇族という「矛盾」

そしてじつに、この「矛盾」にこそ、天皇制(皇室文化と政治の結合)が崩壊する根拠がある。ふつうの人間に「皇族」という型を押しつける「矛盾」は、あまりにも無理がありすぎる。したがって、小田部雄次の言う「皇族としてあるまじきこと」を、かれら彼女らはしばしばするのだ。

皇籍離脱を口にしたのは、眞子内親王だけではない。

三笠宮寛仁(ともひと)親王は、アルコール依存による酒乱、別居、母娘の疎遠など、いわば一般庶民の家庭にある家族崩壊を国民の前に見せてきた。寛仁親王の「皇籍離脱宣言」は、まさにふつうの家庭と皇族という看板の「矛盾」を露呈させたものなのだ。

ほかにも皇族のなかでは、高円宮承子(たかまどのみやつぐこ)女王という、破天荒で魅力的な存在がある。ヤンキーと評される彼女にとって、皇籍は「矛盾」であろうか。はた目には「矛盾」をも呑み込んで、豪快に生きているように見える。平成上皇の「御言葉」(退位宣言)もまた、天皇制の「矛盾」にほかならない。

胸には蜥蜴のタトゥー、学習院時代から「スケバン」的な風貌が周囲を驚かせ、イギリス留学中は奔放な性生活を暴露された高円宮承子。じつは日本ユニセフ協会の常勤の嘱託職員でもあり、語学に堪能な彼女は皇族外交に欠かせない存在でもあるという。

◆皇室の民主化が天皇制を崩壊にみちびく

2017年の婚約発表、それに対するリアクションとして借金問題が報じられていらい、小室家の借金問題は国民の婚約反対運動にまで発展してきた。

たとえば小室圭は貧乏人のくせに不相応な学歴を形成(国立音大付属からカナディアン・インターナショナル、ICU進学)し、もともと玉の輿をねらっていたのだと。結婚を匂わせて、高齢の元婚約者から400万円をせしめた。あるいは亡父の遺族年金を強奪した、などなど。およそふつうの家庭なら、どこでもありそうな話がメディアの好餌にされてきたのだ。

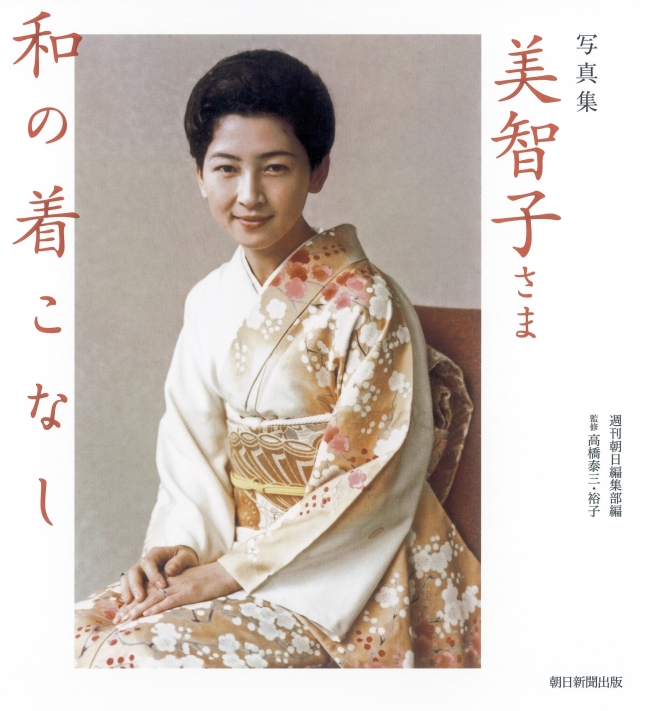

だがそれも、わが皇室の戦後史をひもとくならば、まさに「ふつうの」バッシングだったことがわかる。正田美智子(上皇后)が明仁皇太子に嫁ぐときも、猛烈な反対運動、旧華族や皇族による反対、宮内庁の侍従や女官たちによる陰湿な美智子イジメがあった。

その意味では、皇族皇室の民主化というファクターが、一歩づつ、そして確実に天皇制を変質せしめ、崩壊へとすすむ序曲でもあるのだ。その第一の扉はひらかれた。快哉。

※[参照記事]「天皇制はどこからやって来たのか〈38〉世紀の華燭の陰で──皇后・旧華族による美智子妃イジメ」(2021年8月27日)

※[参照記事]「天皇制はどこからやって来たのか〈39〉香淳皇后の美智子妃イジメ」(2021年8月29日)

◎[参考動画]眞子さま結婚へ……内定から4年 なぜ今? 秋篠宮さまは(ANN 2021年9月1日)

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。