戦後革命の挫折とともに、共産党をはじめとする左翼陣営からの天皇制批判は、忘れられたかのように鎮静化した。あたかも、天皇を論じるのは禁忌であるかのごとく、戦後も温存されたのである。

新たに天皇制が打倒対象になるのは、戦後30年をへた昭和50年(1975年)だった。この年、天皇は初めてアメリカを訪問した。それに先立つ7月には皇太子明仁夫妻が沖縄(海洋博)を訪問し、ひめゆりの塔で火炎瓶による糾弾を受けている。

◎[参考動画]沖縄 ひめゆりの塔 皇太子殿下 美智子妃殿下襲撃事件(1975年7月17日)

新左翼運動で初めて、天皇制打倒がスローガンになった年である。いや、これ以前にも67年の建国記念日の実施にさいして、同盟登校が行なわれて天皇制(紀元節)復活を批判する動きはあった。

しかし70年の華青闘告発(左翼運動のスケジュール闘争主義を批判する)いらい、新左翼が反差別運動への取り組みの中で、天皇制が差別の根幹(貴種・家柄・選良の裏返しとしての差別と排除)にあると、ようやく達した思想的な地平であった。それが75年なのだ。

当時、大学一年生だった筆者は、7月の皇太子の沖縄訪問阻止闘争、9月の天皇訪米阻止闘争を、はじめての街頭デモ(羽田現地闘争)として経験したものだ。マスメディアは新左翼の天皇闘争を「政治テーマを見失った」などと評したものだ。60年代の政策阻止闘争や安保闘争の挫折によって、政治課題を乗り移ったと見ていたのかもしれないが、女性解放運動や部落解放運動など反差別運動という新たな潮流を、これらの報道はまったく見ようとしていない。

理論的にも天皇制批判は、新左翼を支持する研究者からのものだった。旧講座派系のマルクス主義歴史学者であり、文化大革命と全共闘運動を契機に共産党を離れた、井上清をその嚆矢(こうし)とする。

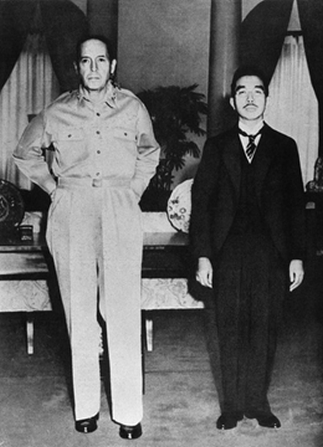

『木戸幸一日記』『杉山メモ』など、この時期に出版された新史料を駆使した、『天皇の戦争責任』(1975年)が、井上清の最初の仕事である。これに続いて、天皇制国家の機構的特質をふまえて、天皇を含む宮中グループの特質と責任を明らかにした藤原彰『天皇制と軍隊』(1978年)が刊行される。

これらの研究は、戦時中の昭和天皇に政治的・軍事的実権がなかったと思われていた戦後の常識を、実証的にうち破るものだった。また「穏健派」と位置づけられていた宮中人脈の戦争責任を問題とするものでもあった。キリスト教関係者の研究としては、敗戦前後の時期の連合諸国からの天皇および天皇制への厳しい批判と、天皇制の処遇をめぐる相克を紹介した武田清子『天皇観の相剋』(1978年)がある。

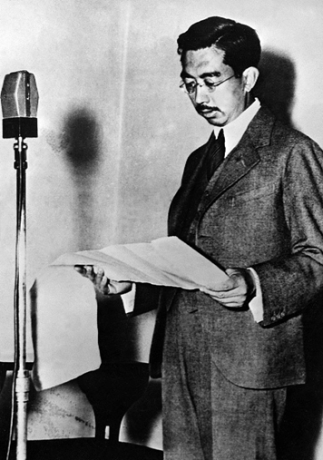

このシリーズの冒頭に、天皇の政治責任を問うインタビューが行なわれたのも1975年10月である。

◎天皇制はどこからやって来たのか〈26〉 昭和天皇──その戦争責任(1)(2021年3月12日)

文学界では「近代文学」派による文学者の戦争責任がワンクール終わり、進歩的知識人と呼ばれる人たちは「思想の科学」など拠って立つ論壇で、同様の戦争責任を深めていた時期である。最後に天皇制の軍国主義を先頭で戦った兵士、戦後を天皇の軍隊復活のために生きた作家の、昭和天皇観を記しておこう。

◆小野田寛郎の昭和天皇観

ルバング島で発見された元日本軍将校・小野田寛郎は天皇の戦争責任についてこう語っている。

「私に命令を出したのは、天皇です。なぜ、戦争が終わったときに、連絡にこなかったのか? 救助とか捜索とかいうことはない。連絡にくればいい。それで済むことなんです。それが証拠に、命令書が来たら、私は四日で出たじゃありませんか。オヤジどもが勝手にきめやがった代議士が寄ってたかってつくったのが徴兵令で、天皇陛下がこれを裁可されたわけでしょう。われわれはその奴隷ですよ」(「小野田寛郎元少尉と語り明かした“天皇と兵隊!”」週刊現代昭和51年4月1日号、聞き手:本田靖春)。

昭和天皇の無責任な政治態度が、戦後の日本におよぼした影響についても、小野田の舌鋒はするどい。

「あのころ、多くの若者が国家存亡のときと信じて命をかけて戦場へ行った。そういう人が天皇に対する気持ちを言えと今いわれたら、だれだってぼくと同じことをいうでしょうね。上官の命令は朕の命令であり、絶対だった。そして戦った。敗戦後、日本国民はだれも天皇の責任に言及しなかったようだが、天皇は自ら責任をとるべきだった。そうされた場合、あるいは国民の間から天皇はいさぎよく責任をとられた立派な方だから、再びその座にすわって欲しいとの要望が出てきたかもしれない。そこんところをあいまいにしたことが今の無責任時代の源流になったのではないか。若者でも小役人でも、なにか間違いを犯して追及されるとすぐひらきなおるでしょう。」(『ブラジルの小野田寛郎日本国無責任論を語る』朝日ジャーナル昭和50年10月3日号、聞き手:菊地育三)。

◆三島由紀夫の昭和天皇観

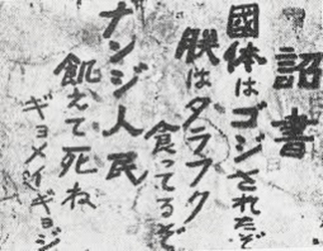

市ヶ谷蹶起で自決した三島由紀夫は、特攻隊員と2.26事件の磯田浅一に憑依された作品『英霊の聲』のなかで、昭和天皇を呪詛する言葉を記している。

「などてすめろぎは人間(ひと)となりたまひし」

このリフレインは、作品を解題する三島の文章によればこうだ。

「あの暗い世に、一つかみの老臣どものほかには友とてなく、たつたお孤(ひと)りで、あらゆる辛苦をお忍びになりつつ、陛下は人間であらせられた。清らかに、小さく光る人間であらせられた。

それはよい。誰が陛下をお咎めすることができよう。

だが、昭和の歴史においてただ二度だけ、陛下は神であらせられるべきだつた。何と云はうか、人間としての義務(つとめ)において、神であらせられるべきだつた。この二度だけは、陛下は人間であらせられるその深度のきはみにおいて、正に、神であらせられるべきだつた。それを陛下は二度とも逸したまうた。もつとも神であらせられるべき時に、人間にましましたのだ。」(文藝、1966年6月号)。

「昭和の歴史は敗戦によつて完全に前期後期に分けられたが、そこを連続して生きてきた私には、自分の連続性の根拠と、論理的一貫性の根拠を、どうしても探り出さなければならない欲求が生まれてきてゐた。(中略)

そのとき、どうしても引つかかるのは、「象徴」として天皇を規定した新憲法よりも、天皇御自身の、この「人間宣言」であり、この疑問はおのづから、二・二六事件まで、一すぢの影を投げ、影を辿つて「英霊の聲」を書かずにはゐられない地点へ、私自身を追ひ込んだ。自ら「美学」と称するのも滑稽だが、私は私のエステティックを掘り下げるにつれ、その底に天皇制の岩盤がわだかまつてゐることを知らねばならなかつた。それをいつまでも回避してゐるわけには行かぬのである。」(三島由紀夫「二・二六事件と私」河出文庫版)

三島の言う「二度」とは、2・26事件における鎮圧の勅命、および昭和21年の人間宣言である。忠心を承認して神としてふるまう具体性は、作家の解説には明確ではない。のちに作家は盾の會の会員たちを率い、皇居に突入して昭和天皇を弑逆する計画があったことを明らかにしている。(つづく)

◎[カテゴリー・リンク]天皇制はどこからやって来たのか

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。