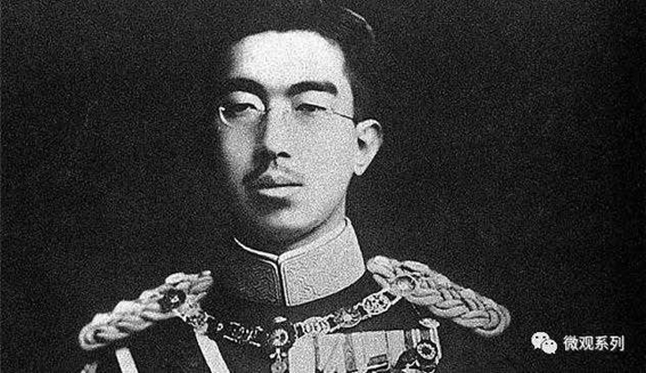

前回につづいて、昭和天皇の戦争指導を検証していこう。太平洋戦争が熾烈をきわめるなか、天皇はどこかでアメリカに一撃をあたえるまで、講和の条件はないと考えていた。それは国体の護持という思惑、言いかえれば保身であった。昭和天皇に批判される責任があるとすれば、戦争を長引かせたこの身勝手な思惑であろう。

◆台湾沖航空戦のまぼろし

昭和19年(1944)6月19・20日に戦われた、日米の空母機動部隊同士による海空決戦(マリアナ沖海戦)は、日本海軍の惨敗に終わった。日本海軍は空母3隻を喪失、艦載機400機を失い、機動部隊を基幹とした艦隊を構成できなくなったのだ。

太平洋戦争において、決定的な役割を果たした空母機動部隊をもってする海戦は、もはや日本海軍にとって不可能となり、サイパン島も上陸したアメリカ軍の支配するところとなった。

このとき、天皇は逆再上陸によるサイパン奪還を、嶋田軍令部総長に対して、二度にわたって要求している。天皇の戦略的な勘は生きていたというべきであろう。まさにここが太平洋戦争の正念場だった。その希望はしかし、かなわなかった。すでに機動部隊が崩壊し、制海・制空権ともにアメリカに握られていたのだ。

サイパン失陥はそのまま、アメリカ軍をして東京空襲を可能とさせる(初空襲は昭和19年11月24日)。8月にはテニアンが陥れられ、いよいよアメリカ軍の空爆が秒読みとなった。

このころ、昭和天皇が戦争指導に熱意をうしなったことは、前回述べたとおりだ。海戦と島嶼攻防の敗北に意気消沈したところで、講和工作を本格的にはじめていれば、あるいはアメリカの東京空襲は計画だけに終わったかもしれない。

ところが、意気消沈した昭和天皇を驚かせる、そしてにわかに活気づける報告が10月に訪れたのだ。台湾沖航空戦の「大勝利」である。

昭和19年10月12日~15日にかけて、台湾沖で行なわれた航空戦(捷号作戦)の「戦果(大本営発表)」は以下のとおりである。

【撃沈(アメリカ軍の損害)】 航空母艦11隻・戦艦2隻・巡洋艦3隻・駆逐艦1隻

【撃破】航空母艦8隻・戦艦2隻・巡洋艦4隻・駆逐艦1隻・艦種不詳13隻

【撃墜】112機(基地における撃墜を含まず)

【日本軍の損害】飛行機未帰還312機

もうこれは、ほとんどアメリカ海軍太平洋艦隊の壊滅を意味すると思われた。19隻もの空母を撃沈、ないしは撃破したのである。

だが、フィリピン近海に十数隻の空母をともなうアメリカ艦隊が現れたとき、大本営はしばらく混乱したが、別の新手が出現したものと、台湾での戦果を疑わなかった(一部の軍幹部は「戦果」に懐疑的であった)。

じっさいの損害は、以下のごとくである。

《双方の損害》

【日本軍】 航空機 312機

【アメリカ軍】 航空機89機、搭乗員約100名

※空母2隻が小破・巡洋艦3隻が大破・駆逐艦2隻が損傷(うち1隻は衝突事故によるもの)

じっさいには、アメリカ艦隊をわずかに傷つけたにすぎなかった。その反面、300機以上の日本機が失われたのは事実だった。誤報の理由も明らかだった。

数日にわたる空海戦には夜間戦闘もあり、経験不足の日本機パイロットは、アメリカ艦船の近くで水柱が上がったのを見て、ことごとく撃沈・撃破と思い込んでいたのである。爆弾は信管に水圧がかかっただけで破裂し、大げさな水柱があがる。それにしても、あまりの「戦果」の違いである。

この「戦果」の結果、つづくレイテ作戦ではアメリカの上陸部隊の壊滅、および戦艦隊によるレイテ湾突入が企図されたのだ。

この時期の昭和天皇は、あきらかに一種のギャンブル脳になっていたと思われる。

緒戦の劇的な戦果、向かうところ敵なしの皇軍。ガタルカナル・ミッドウェイ以降も、負けが込むにつれて、緒戦の快哉が忘れられずにいたはずだ。勝利の脳内麻薬が忘れられなかったのだ。

マリアナ海戦とサイパン陥落で、その敗戦の理由に冷静な分析を加えていれば、あるいは講和路線への転換もあったかもしれない。少なくとも、本土が本格的に空爆に晒される前に、講和戦略に転換することも可能だった。故事に言う「勝敗は時の運」ではなく、敗戦には合理的な理由があるのだ。

じつはミッドウェイにおける空母機動部隊の敗戦の理由は、緒戦のインド洋作戦でも露呈していた問題なのだ。

攻撃機の爆装から雷装への転換に時間がかかること、したがって装備を転換しているときに襲われた結果が、3空母の同時被爆であり、それも急降下爆撃による飛行甲板のダメージという、空母にとっては致命的なものだった。

この急降下爆撃の威力も、南太平洋の海戦で判明しているにもかかわらず、日本海軍は伝統的な雷撃(爆装から雷装)にこだわって勝機を逸したのである。

もうひとつ、日本海軍航空部隊の致命的な弱点は、ゼロ戦や一式陸攻などにみられる防御システムの脆弱性だった。旋回力(空戦能力)や航続距離を重視するあまり、搭乗員の防御(機銃の弾丸を防ぐ鋼板)を犠牲にした結果、開戦いらいのベテランパイロットたちを失ってきたのだ。

予科練(中学3年から受験可能)を基盤に、中学生を殴って鍛えるという教育方法にも限界があった。対するアメリカ軍は、心身ともに優秀な大学生をパイロットに育成し、その生命を強度な防御力をもったグラマンやロッキード機、日本機の到達できない高空を巡航する「空の要塞」と呼ばれる爆撃機など、戦術思想においても大きな違いがあった。その戦術思想の差こそが、昭和17年中盤以降の戦況となって顕われたのである。

そして戦争が長期化することで、工業力・人口・物資の差が歴然となってくる。その意味では、昭和天皇が開戦にあたって講和戦略を云々していたのは慧眼であった。にもかかわらず、時の運をたのむ戦略観に陥ってしまったのだ。

はたして、レイテ沖海戦においては、その彼我の物量の差が明らかになった。

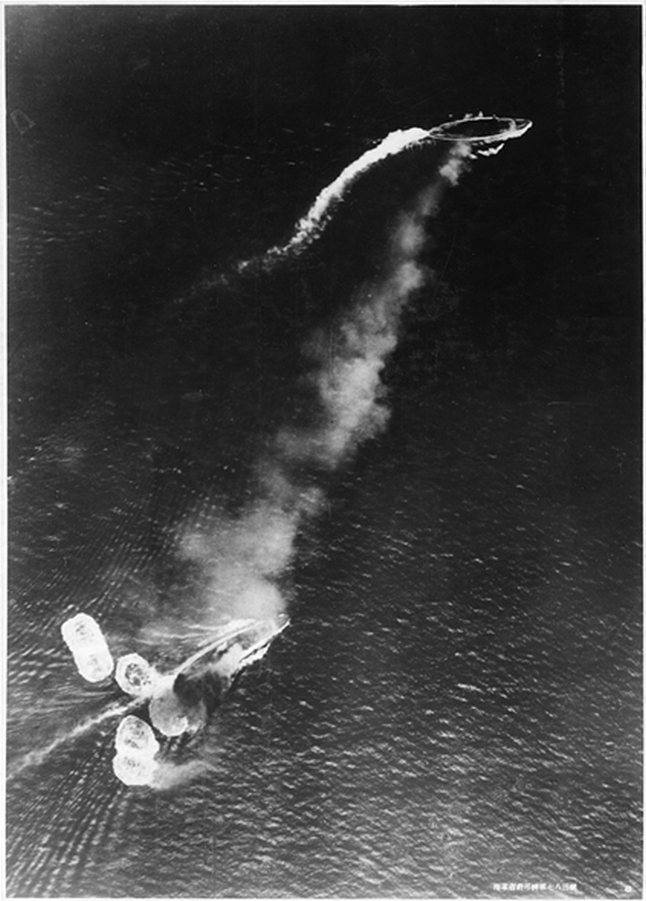

アメリカ海軍がこの海戦(陸軍のフィリピン上陸支援)に動員した艦船は、空母35隻、戦艦12、巡洋艦26、駆逐艦141、航空機1000機、ほかに補助艦1500隻である。

対する日本海軍は、空母4隻、戦艦9、巡洋艦19、駆逐艦34、航空機は基地発進をふくめて600であった。ほぼ大敗といえる、その結果も記しておこう。

【日本の損害】空母4・戦艦3・巡洋艦10・駆逐艦9

【アメリカの損害】空母3・駆逐艦3

※フィリピンのサマール沖で、大和を基幹とする戦艦がアメリカの小型空母を攻撃するも、ぎゃくに航空機の反撃に遭う。上の写真は日本の戦艦の砲弾を浴びる米艦隊を背景に、反撃に出ようとするアメリカ機。

レイテ沖海戦の結果、日本海軍は艦隊を組むこともままならない。ほぼ崩壊状態となった。このとき神風特別攻撃隊が組織され、航空機の攻撃では唯一の戦果をあげた。その攻撃を聞かされた昭和天皇は「そこまでしなければならなかったか。しかし、よくやった」と感想をのべたという。神風自爆攻撃は、大元帥の裁可を受けたのである。

やがて沖縄は鉄の暴風に見舞われ、本土の各都市も高高度からの無差別攻撃にさらされる。それでもなお、昭和天皇は戦争の幕引きをしようとはしなかった。

◆戦争を長引かせた責任

東京が空襲を受けるようになった昭和20年(1945)2月14日、近衛文麿元総理は、敗戦を確信して天皇に上奏文を出し、敗北による早期終結を決断するように求めた。

ところが、天皇は「もう一度敵をたたき、日本に有利な条件を作ってから」の方がよいと答え、これを拒否したのである。

そしてこのときの判断次第では、それ以降の敵味方の損害はなかった可能性もある。このとき、天皇が早期終結を受け入れ、命じていれば、少なくとも沖縄戦や広島・長崎の被爆はなかったはずである。(つづく)

◎[カテゴリー・リンク]天皇制はどこからやって来たのか

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。