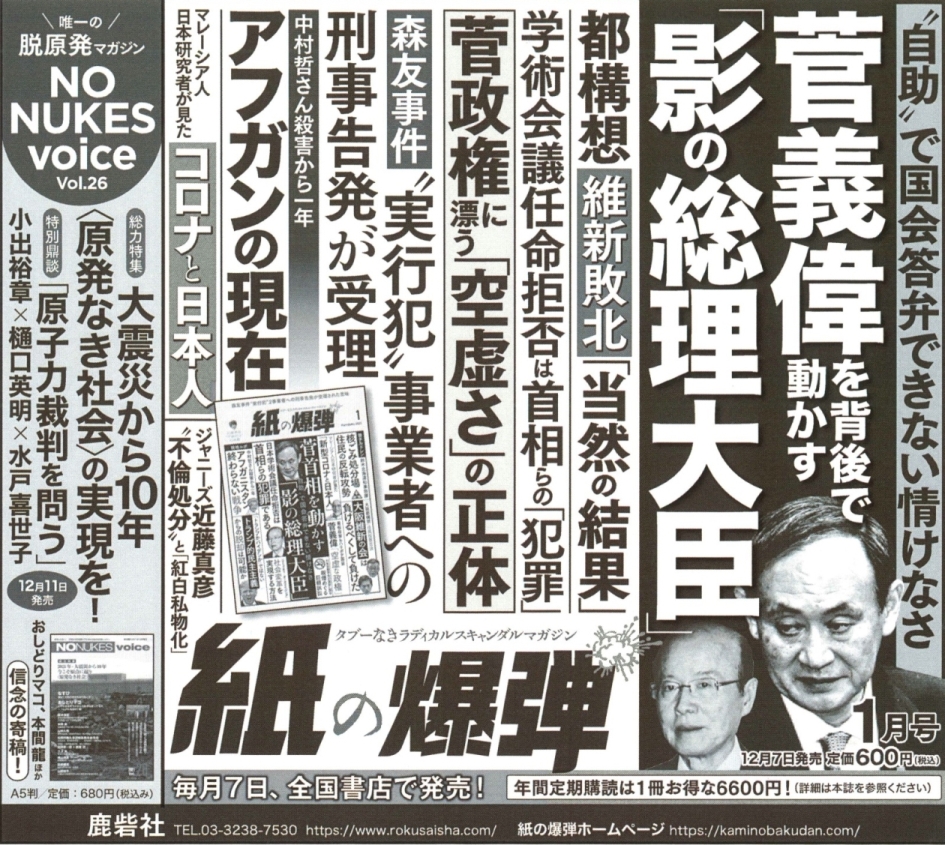

学術会議任免の支離滅裂な対応、観光利権によるGo To キャンペーンの判断ミス、いっこうに収まらない新型コロナ感染。感染増加による東京オリンピック開催の危機、さらには桜を見る会の虚偽答弁という具合に、菅政権をめぐる材料は悪いものばかりだ。自業自得とはいえ、ご同情申し上げたい。

「総理は疲れており、いつ政権を投げ出しても不思議ではない状態だ」(官邸担当記者)という。

事実、国会答弁(代表質問)では何度も咳き込み、原稿を読むのも噛みがち。もはやポンコツというよりも、リタイヤ寸前のありさまなのだ。4月の衆参補選、7月の都議会選挙に自公が大敗を喫するようなら、即座に「菅おろし」の合従連衡が始まるのは必至であろう。

◎[参考動画]自民・下村氏が釈明 二階氏の“苦言”が影響か(ANN 2021年1月14日)

◆総選挙まで持つか、難破寸前の菅政権

衆院選挙は10月21日任期満了なので、10月中旬には投票となる。その前(9月30日)に自民党総裁の任期満了、すなわち総選挙前に「選挙の顔」を選ぶことになる。おそらく菅義偉総理はこの時点でボロボロになっているか、早々に退場させられていることだろう。

政権担当時から描いていた「五輪を成功させた熱狂のまま、衆院選になだれ込む」という政治シナリオは、オリンピックの可否にかかわらず頓挫しているのだ。もはやポスト菅を議論するべきであろう。

まず「誰がやってもうまくいかない。いまは貧乏くじを引くようなもの」(自民党幹部)であれば、安倍晋三や麻生太郎が忌み嫌ってきた、石破茂の登板が考えられる。すでに石破は水月会の会長を「けじめをつける」ことで退任しているが、いわば「政治責任をとった」かたちの上である。本人は意欲満々なので、菅がコケれば麻生がワンポイントで、石破の急遽の登板も考えられる。

岸田文雄はあいかわらず存在感がなく、課題の発信力も次期総裁には覚束ない。その間隙をぬって、総裁候補ナンバーワンに躍り出たのが、河野太郎行政改革・国家公務員制度担当大臣である。

今回、ワクチン担当を任されたことで、この人事を「菅の河野封じ」などと見る向きもあるが、平時の順送りの禅譲や派閥力学ならばともかく、火中の栗を拾う離れ技がもとめられているのだ。河野の発信力、剛腕な一面を頼ったとみるのが正しい。そこまで菅政権が難破寸前だということなのだ。

◎[参考動画]河野大臣をワクチン担当閣僚に起用へ 菅総理が表明(ANN 2021年1月18日)

そしてもうひとつ興味深いのは、二階俊博幹事長の「長老裁定」で、野田聖子が史上初の女性総理になる可能性がある、という。自民党にしてはウルトラサプライズである。

政局については、以下の記事も参照されたい。

◎[関連記事]「器ではなかった菅義偉総理、退陣までのシナリオ コロナ・東京五輪・総選挙」(2021年1月14日)

◆デジタル化がもたらす棄民

もうひとつ、政局とは別個に注目しておきたいのが、9月に発足する「デジタル庁」である。韓国や中国のデジタル水準、あるいはIT先進国といわれるインドなど、アジアの中で日本のデジタル化は大きく遅れをとっている。

デジタル技術に習熟した若い層と、それに置いて行かれた中高年の落差が、とりわけ大きいとされる。いわゆるIT難民、スマホ難民である。

これはしかし、仕方がないのではないだろうか。スマホ(アイホーン)の普及率は70%弱であり、PCも世帯単位で70%前後で停滞している。ようするに、30%の国民はIT文化に置いて行かれているのだ。

テレビのリモコンですらまともに使えない(たとえば2台のテレビの2個のリモコンがわからなくなる)機械音痴というか、デジタル音痴は、いくら説明しても「面倒くさい」「パソコンを見ると、頭が痛くなる」「携帯電話も充電するのが面倒」という人たちなのだ。FAXと置き電話で仕事は十分という職場すら残っているのだ。

こうした素地の上に、高齢化が電話詐欺を蔓延させているのに対して、政府・自治体も警察も効果的な手が打てないままなのである。

この上さらに、健康保険や介護などセーフティネットをデジタル化することで、ホームレスはもとより高齢者およびIT難民が社会的に排除されるのであれば、それは棄民政策となるであろう。

政府が数十年来の念願としてきた「国民総背番号制」がデジタル化とリンクし、皆保険制度の崩壊やIT難民の社会排除という未来像をもたらすのであれば、消極的なボイコット(ナンバーとか忘れた!)で応じるしかないのではないか。

マイナンバー強制については、以下の記事も参照されたい。

◎[関連記事]「菅義偉政権が推し進めるマイナンバー制度強行普及の不気味 国民ナンバリングこそが独裁権力の本質である」(2020年12月9日)

◎[参考動画]ワクチン接種「情報管理に“マイナンバー”活用を」(ANN 2021年1月19日)

◆真価が問われる温暖化防止の具体性

11月には、気候変動条約国会議(COP26)がイギリスで開催される。

すでに菅政権は、2050年までに温暖化ガスの排出を実質ゼロ(カーボンニュートラル)にする方針を表明している。

これまでの「50年までに80%削減」の方針から大転換となるが、その具体策は何ら明示されていない。日本で政策会見するのは、ある意味で言いっ放しのスローガンで済む。メディアが何も中身を追及しないからだ。

ところが、海外のメディアはその具体性を訊いてくる。小泉進次郎環境相が「気候変動のような大きな問題は楽しく、クールで、セクシーに取り組むべきです」などと、ポエムにもならない発言で物議を醸したのは、国連の気候行動サミットにて環境大臣として参加した際のことである(19年9月22日)。

そして今後も石炭を燃やし続けるのか、という海外記者の質問には何も答えられなかった。この年、日本が「化石賞」を受けたのは、COP25における消極的、かつ具体性のない発言ゆえである。

ともあれ、あと30年で「温暖化ガスの排出を実質ゼロ」にすると明言したのである。それだけで日本のマスコミは評価し、国民も何となく実現できるような気になっているが、そうではない。

国民全員が300万円以上の電気自動車、水素自動車を持てるとでもいうのだろうか。運輸業のすべてがあと30年でガソリン・ディーゼル車から電気貨物トラック、電気ダンプカーに本当に転換できるのだろうか。

「実質ゼロ」ということは、CO2買い取り(数字合わせ)や森林資源の増加を見込んでのことだと考えられるが、人工林の増加で支えられている森林面積も、都市近郊部では相当の減少が想定されている。森林面積それ自体は微減だが、天然林は過去40年で13%減なのである。

建設業界が新たな宅地を確保するいっぽうで、空き家でスラム化した旧市街地をどうするのかも対策が立てられていない。街自体が産廃化し、温暖化を促進している現状があるのだ。

ちなみに、EUでは使い捨てプラスチック製品が12月に禁止される。欧州投資銀行は、同じく12月中に化石燃料をともなう事業への融資を禁じる。

以上、菅政権消滅の政局、デジタル化による棄民の危機、カーボンニュートラルの具体性のなさを指摘し、今年は大変な年になりそうだと結論しておこう。国民は自存自衛で生き延びるしかない。

◎[参考動画]温室効果ガス「2050年までに実質ゼロ」【news23】(TBS 2020年10月27日)

◎2021年政治日程を読む

〈上〉オリンピック中止の判断を誰が行うか?

〈下〉自民党総裁をめぐる政局

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

著述業・編集者。2000年代に『アウトロー・ジャパン』編集長を務める。ヤクザ関連の著書・編集本に『任侠事始め』、『小倉の極道 謀略裁判』、『獄楽記』(太田出版)、『山口組と戦国大名』(サイゾー)、『誰も書かなかったヤクザのタブー』(タケナカシゲル筆名、鹿砦社ライブラリー)など。