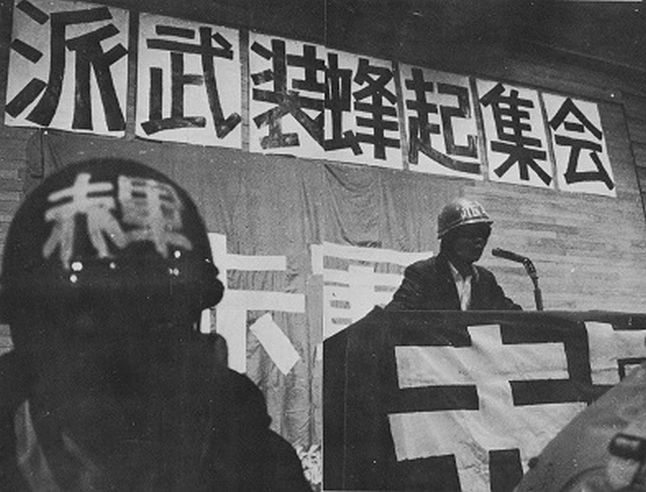

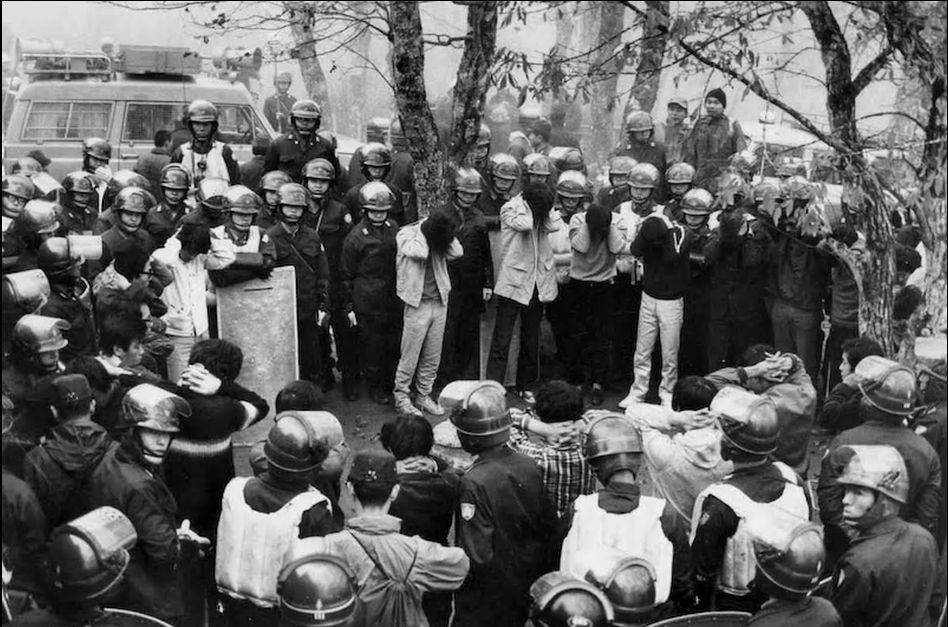

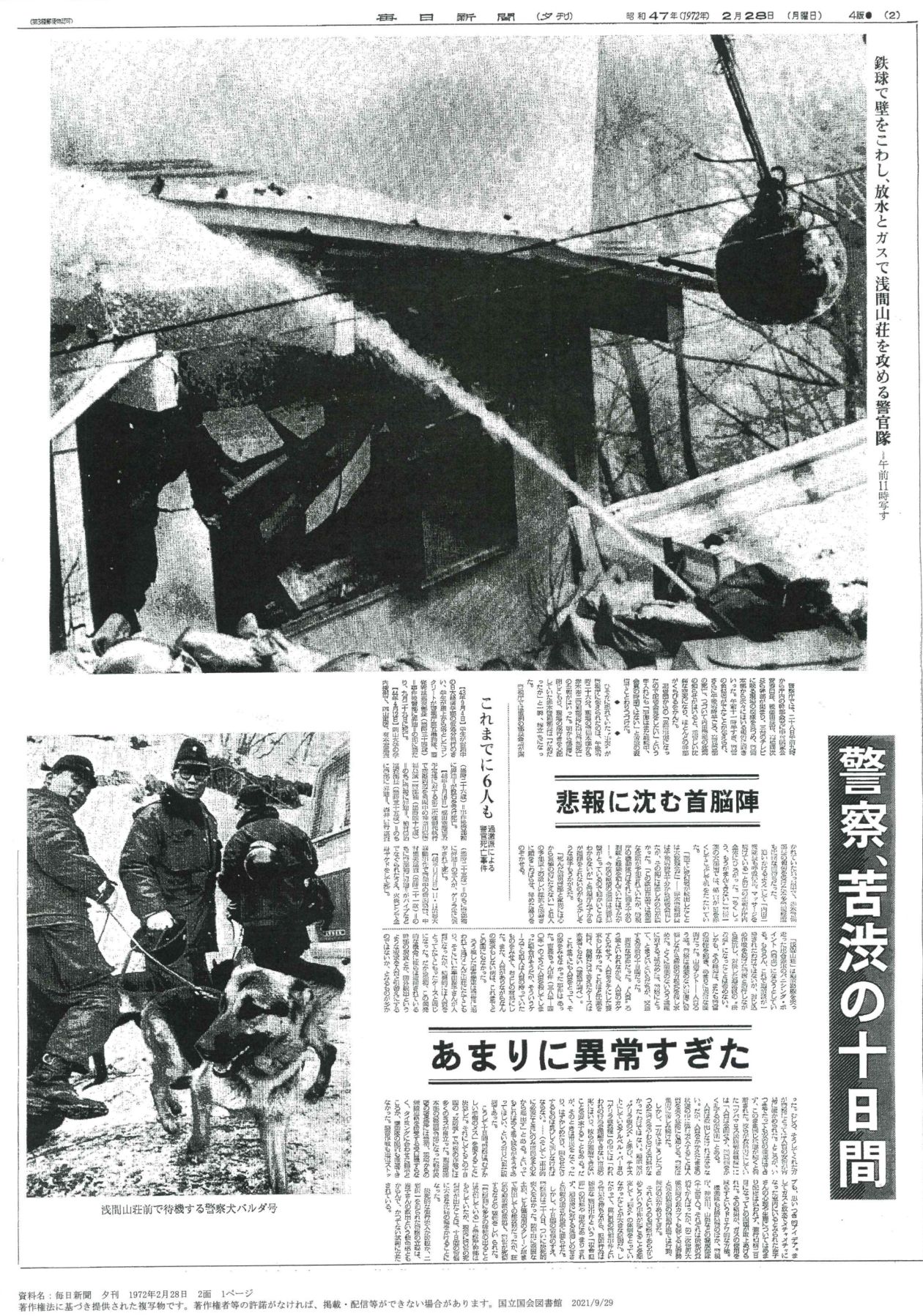

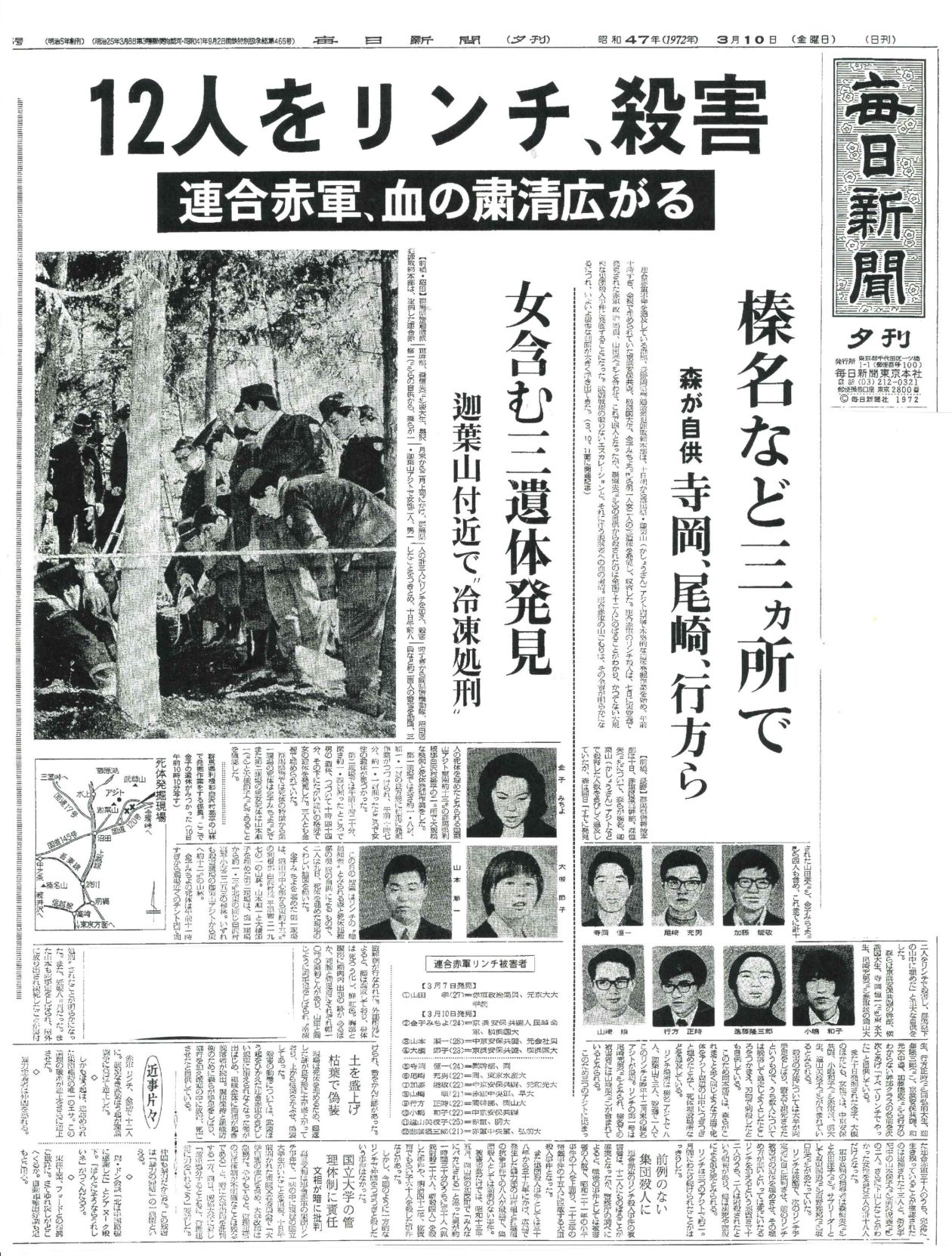

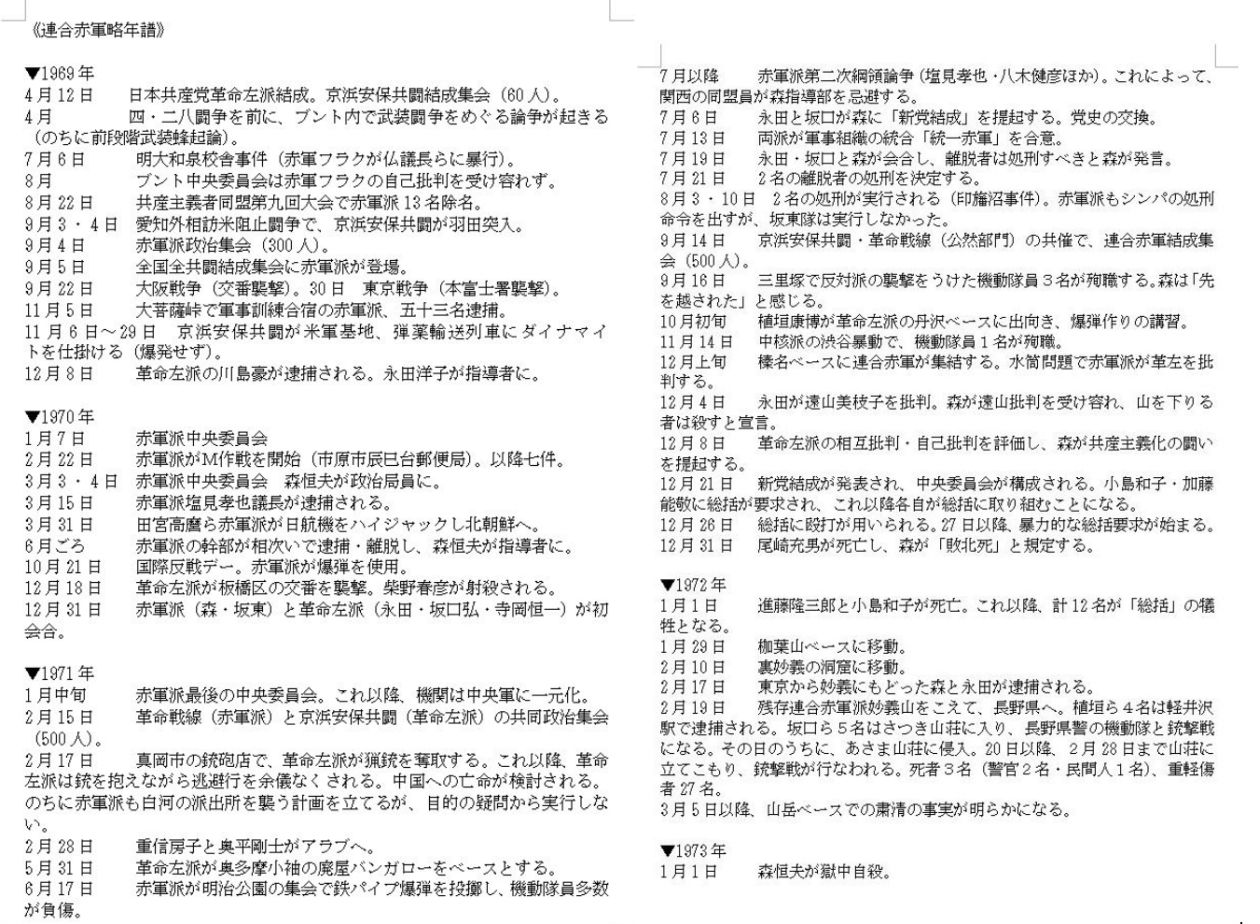

連合赤軍は共産主義者同盟赤軍派(第二次)と日本共産党革命左派が合同した組織である。71年12月の「新党結成」からわずか2カ月ほどで、同志12人を暴力的な「総括要求」で殺害し、2月19日から9日間にわたる銃撃戦(あさま山荘事件)で死者3名を出し、ほぼ全員が逮捕されることで壊滅した。とくに同志殺しは社会運動史上、稀にみる内ゲバ事件と言えよう。

◆12人を死に至らしめた「総括」とは何なのか?

当初は誰にも、銃撃戦と山岳ベースの目的がわからなかった(じつはほぼ全員が指名手配されていたので、容疑者の逃亡劇にすぎなかった)こと、同志殺しの陰惨さゆえに「狂気の沙汰」「集団ヒステリー」などと、メディアは口をきわめて批判したものだ。

たしかに「狂気」としか思えない結果だが、一部のメディアが「狂人集団」とこれまたヒステリックに非難することにも、冷静なメディアからは批判が上ったものだ。事件の本質を「異常な狂気」としてしまえば、事件の動機を不問に付し、事件から何も教訓が得られないことになる。

たとえば、オウム事件で麻原彰光教祖が黙したこと(精神疾患を装った?)で、被害者遺族に事件の真相が明らかにならなかった(との印象を抱いた)のは、記憶に新しいところだ。連合赤軍事件は動機において「政治犯罪」であり、のちに理論的な誤謬や明らかになることによって、それなりに真相が究明されてきた。

しかしながら、その理論的総括は新左翼特有の難解な語彙や文体によるもので、いかにもわかりにくい。とくに赤軍派系の文章は、まるでレジュメか内部文書を読んでいるように図式的で不可解である。現代の若い人たちにも理解できる、平易な解説が必要なのである。

まず、この「総括」という言葉から解説していこう。国会での与野党の討議を「総括質問」と称するように、総括とは文字通り全体を統括、ないしは包含したという意味である。学生運動や労働運動では、大会議案書が「情勢分析」「総括」「方針」という具合に分類される。したがって「反省」という意味合いがつよいといえよう。

その「総括(反省)」が連合赤軍においては「共産主義化」のためとして、個々人につよく求められたのである。

◆人間の尊厳を否定しておいて、反省を迫る「総括」

では、つぎに共産主義化とは何だろうか。森恒夫が語るところを聴こう。

「作風・規律の問題こそ革命戦士の共産主義化の問題であり、党建設の中心的課題」「各個人の革命運動に対するかかわりあい方を問題にしなければならない(『十六の墓標』)。

この「作風」「規律」をめぐって、じっさいに諸個人が「総括」をもとめられ、それに答えられないことで、暴力で「総括を援助」する事態が発生するのだ。この「援助」は食事を与えない、縛り付ける、自分で自分を殴るなどで、総括の対象者を死に至らしめるものとなった。

およそ人間の尊厳を否定しておいて、反省を迫るというのが間違っている。その誤りに、連合赤軍は気づかなかったのである。

そのような事態に至った、さまざまな要因は後述するとして、まずは連合赤軍の前史である赤軍派と革命左派の生成から解説していこう。じつは赤軍派の結成とそれへの森恒夫のかかわり方、革命左派の結成とその変遷における永田洋子の立場に、連合赤軍の淵源があるのだ。

◆ブント7.6事件

赤軍派がブント(共産主義者同盟)から分立する過程で起きたのが、7.6事件である。その事実関係は「7.6事件の謎」として、中島慎介が提起した問題(『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』収録)を、本通信も書評として解説してきた。

◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈4〉7.6事件の謎(ミステリー)──求められる全容の解明(2021年11月30日)

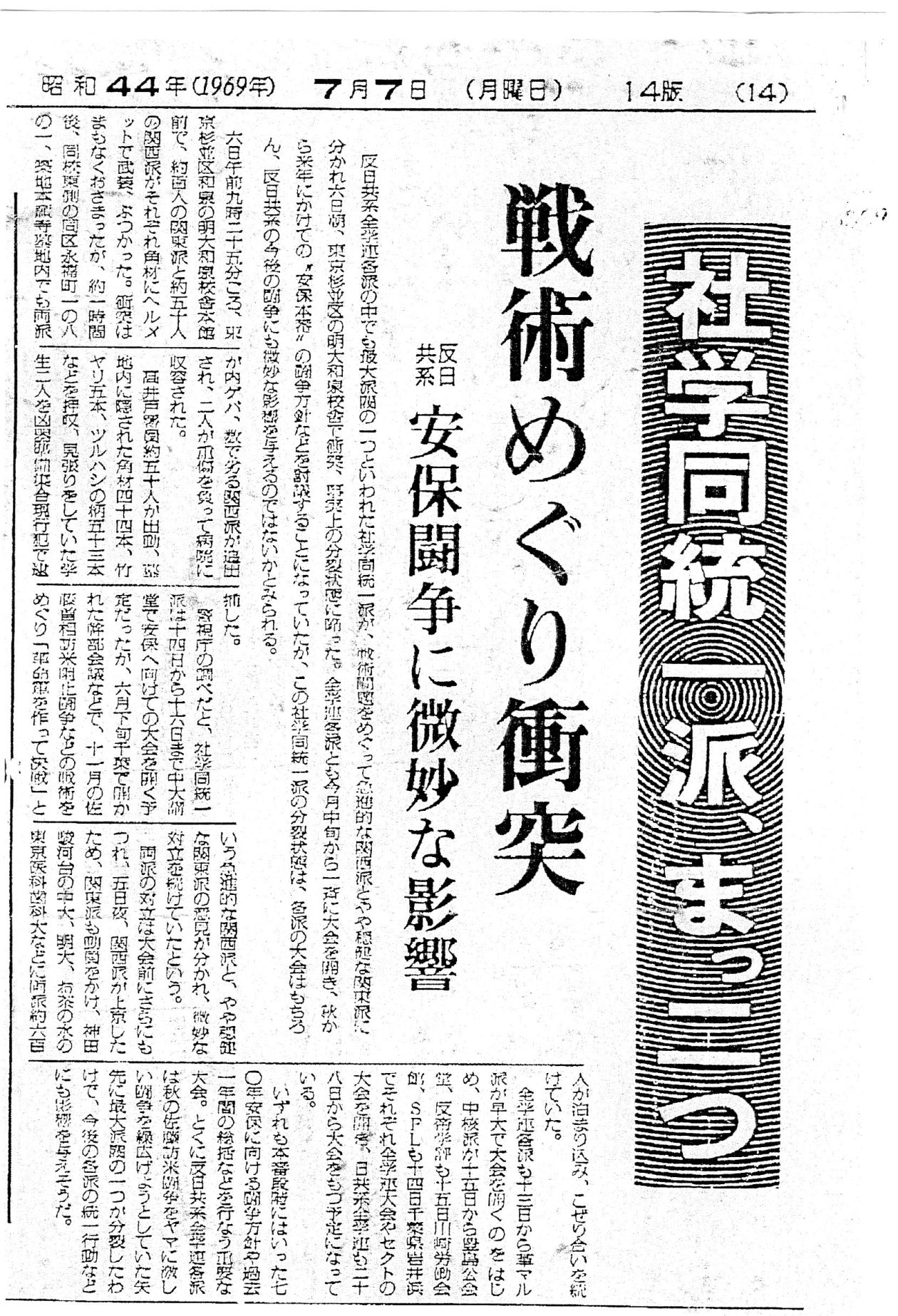

この事件をさらにさかのぼれば、68年12月のブント8回大会で関西派(のちに赤軍派となる部分をふくむ)が執行部(中央委員会政治局・学対)から排除されたことが挙げられる(人事問題)。

さらに69年1月の東大闘争安田講堂攻防戦をめぐって、政治局が責任を負わない態度を取ったことから、荒岱介(のちに戦旗派指導者)と高原浩之(赤軍派指導者)が反発した(闘争指導問題)。※『破天荒伝』(荒岱介著・横山編集、太田出版)。

そして4.28沖縄デー闘争で、共産主義突撃隊(RG)が組織され、その敗北が赤軍フラクの結成へとつながるのだ(軍事組織改編問題)。その指導者が塩見孝也(のちの赤軍派議長)である。

7.6事件に至るまでの過程(6月のアスパック粉砕闘争・郵便局自動化反対闘争)で、ブント内右派から赤軍フラクへの「リンチ」があったとされる(『世界革命戦争への飛翔』赤軍派編)。

◆権力(スパイ)の謀略か?

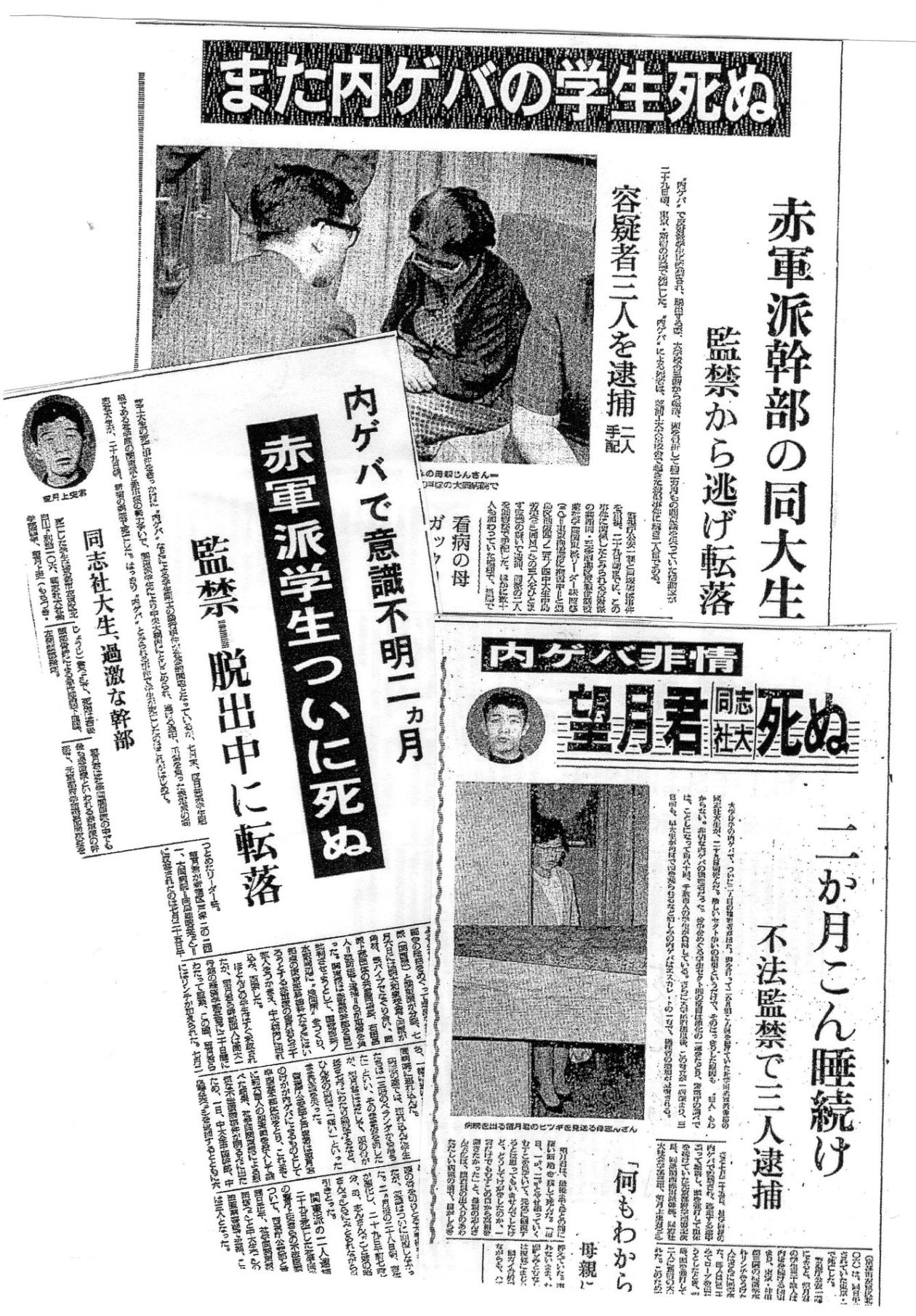

そして、問題の7.6事件である。赤軍フラクの排除に抗議しようとしたところ、なぜかリンチ事件になった。その結果、赤軍フラクはさらぎ議長を逮捕させる結果となり、ブントを組織的混乱に陥らせたのである。

中島慎介が提起した「事件の謎(事件を準備した者がおもてに出ないまま所在不明)」を概括すれば、森恒夫の失踪(テロによるとされている)と藤本敏夫拉致事件(数日間行方不明)と併せて、謀略の気配がきわめて濃厚である。

運動体の内部にスパイを送り込み、運動の過激化をうながして組織を崩壊に導く。あるいは権力の謀略部隊が、直接的に運動体を叩く。

「権力の謀略」といえば、革マル派が74年の夏以降、独自に唱えてきたものがある。

「われわれは敵対党派(中核派や社青同解放派など)に対する闘争に勝利したが、国家権力は敵対党派の指導部にスパイを潜入させて操り、内ゲバを装った謀略を仕掛けている」というものだ。

すべてがそうだと言えないまでも、国家権力が内ゲバを装って謀略を仕掛けることは少なくない。

70年当時の新聞記者の証言として、警察署からヘルメット姿に身をやつした男女の警官が出てきたり、機動隊との攻防の現場で逮捕に協力しているヘルメット姿の学生風の警官が写真に撮られてもいる(『過激派壊滅作戦』三一書房) 。映画監督の大島渚は終生「学生運動が内ゲバで鎮静化したのは、警察のスパイが行なったことだ」と発言していたものだ。

中島慎介が問題視している、7.6事件で赤軍フラクが明大和泉校舎に入った時間は、始発電車(または次発)で御茶ノ水から明大前に行ったことが、当事者の新たな証言として、1月21日発売の「情況」(連合赤軍50年特集号)に掲載予定である。

またそこでの、さらぎ議長リンチが偶発的なものだったこと。その後、東京医科歯科大に引き揚げた赤軍フラクに逆襲したのが、中大ブントだけではなく情況派(医学連指導部、明大生協理事)が加わっていたことから、ブント内左右の派閥抗争の延長だったことまで判明している(重信房子の手記、『聞き書きブント一代記』)。7.6事件については、さらなる事実関係の究明が課題であろう。

8月にはブント中央委員会で赤軍派の「7.6事件の自己批判」が認められず、9回大会で塩見以下の指導部がブントを除名となる。ここに赤軍派は、ブントの分派として、共産同赤軍派を結成することになるのだ。

◆革命左派の前史

さて、新左翼オタクや共産趣味者にとって、よくわからないのが日本共産党革命左派(神奈川県委員会)という組織の系譜であろう。

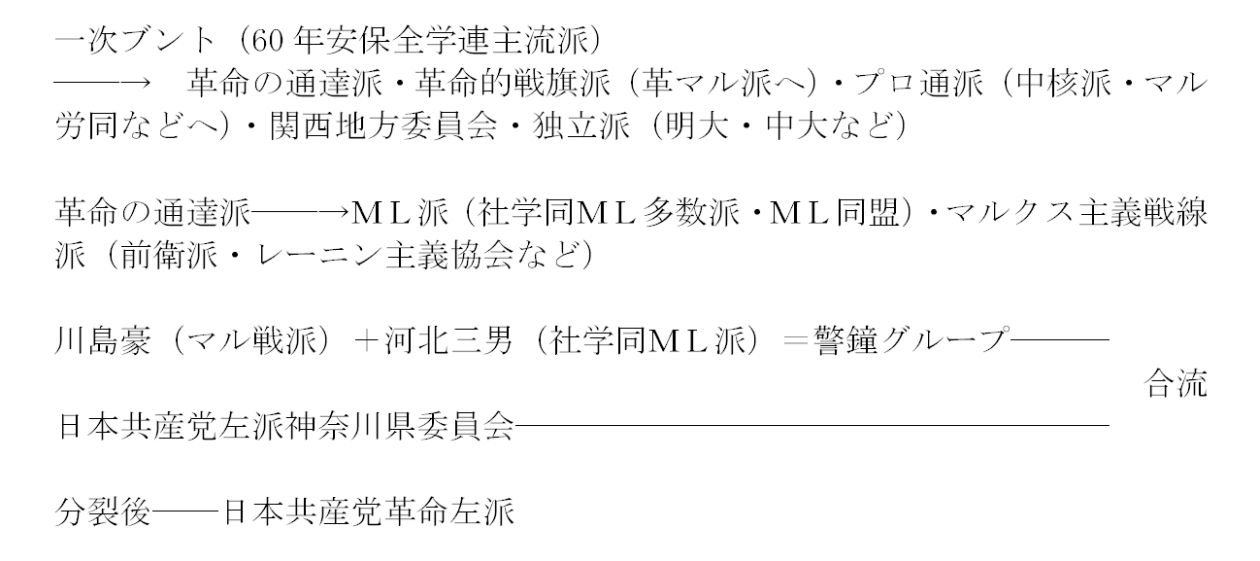

日本共産党の毛沢東支持派から分裂した、というのが一般的な説明である。全くはずれてはいないが、組織の歴史を正確に顕わしているとはいいがたい。じつは革命左派もブントの系譜なのである。

革命左派の前身は、警鐘グループと言われるブント系の一派である。すなわち、マルクス主義戦線派の川島豪、社学同ML派議長だった河北三男が「これからは学生運動主体ではなく、青年労働者を組織すべき」として結成されたのが警鐘グループだった。

この警鐘グループが日中友好運動を媒介に、接触をはかったのが日本共産党左派神奈川県委員会なのである。日共左派は山口県委員会(現在の「長周新聞」)が有名だが、中国のプロレタリア文化大革命を背景に、共産党から分立した組織で、全国的に自立的に存在していた(日中友好協会正統派)。

じつはその前に、マルクス主義戦線派(のちに前衛派・レーニン主義協会など)や社学同ML派(のちに日本マルクス・レーニン主義者同盟、マルクス主義青年同盟、日本労働党など)を解説しなければならないが、長くなるので別枠(ブントの分派)で解説することにしたい。※図表参照。

ともあれ、日本共産党左派神奈川県委員会に合流することで、川島豪と河北三男の一派は、横浜国大と東京水産大学(現・東京海洋大学)を拠点に組織を伸長させる。

かれらにとって、戦中派で戦後革命期を経験してきたベテランの元共産党員と合流したことは、政治的にも組織的にも新たな地平だった。すなわち、新左翼の粗雑な作風・体質からはなれて、労働者・労働組合運動に基盤を持つ革命組織の確立である。

とはいえ、横浜国大の自治会を拠点にする学生メンバーは、ML派から執拗に付け狙われる。河北三男がML派時代に突然いなくなり、分派として立ち顕われた、とML派は判断したのである。分派をゆるさない、レーニン主義の組織論の悪弊が、まずここに見出せる。

横国大自治会に出入りするメンバーが拉致され、ML派の拠点である明治大学の学生会館に監禁されるなど、党派闘争・分派闘争としての大義名分でテロリンチが行なわれたという。

このとき、元共産党員で日共左派神奈川県委員会の指導者(望月登=一部の本では小林)は、果敢にも「人民内部の矛盾であるから、暴力に暴力では返さない」と、明大学館に単身のりこんだ。顔が倍に腫れ上がるほど殴られながらも、横国大のメンバーを奪還したのだった。

じつに毅然とした勇気を必要とする行動で、指導者の範をしめしたというべきであろう。この望月登は海軍兵学校(幹部養成学校)の出身者だったという。

◆神奈川県委員会の分裂

しかしながら、68・69年の新左翼(三派全学連・全共闘運動)の運動的な高揚と先鋭化は、日共左派神奈川県委員会にも影響をおよぼした。元共産党員の指導者たちの、地道な労働運動による組織建設は、いかにも時代の趨勢に付いて行けないものだった。

69年春の党会議において、河北と川島が望月に指導責任を問い質し、会議は紛糾した。指導方針を示せない望月を罷免することで、日共左派神奈川県委員会は事実上の分裂。日共革命左派神奈川県委員会の結成となったのだ。

新左翼系としては、ML派につぐ毛沢東主義の党派結成で、その路線は「反米愛国」である。

ちょうど赤軍派が大阪戦争・東京戦争をくり広げ、大菩薩峠で53名の逮捕者(武装訓練合宿)を出していた69年秋、革命左派も米軍基地へのダイナマイト闘争を実行(すべてが不発)していた。両者の歩みは、ほとんど軌を一にしていたといえよう。(つづく)

[関連記事]

◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈1〉71年が残した傷と記憶と

◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈2〉SM小説とポルノ映画の淵源

◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈3〉連合赤軍と内ゲバを生んだ『党派至上主義』

◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈4〉7.6事件の謎(ミステリー)──求められる全容の解明

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。