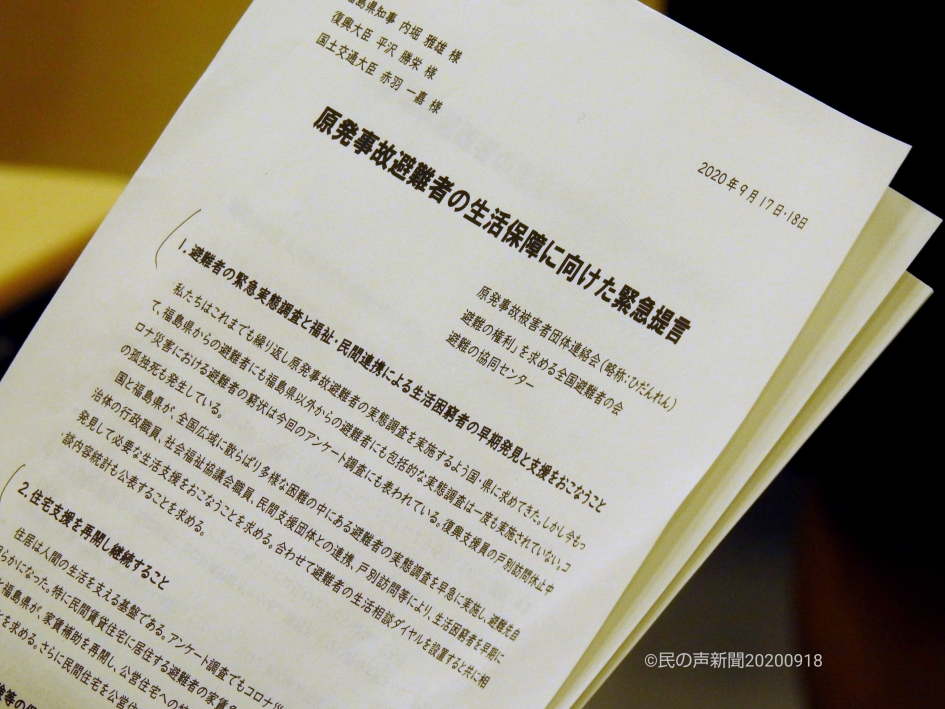

2018年7月11日、参議院の「東日本大震災復興特別委員会」に参考人として出席した熊本美彌子さん(「避難の協同センター」世話人、田村市から都内に避難)は、国会議員に頼み込むように訴えた。

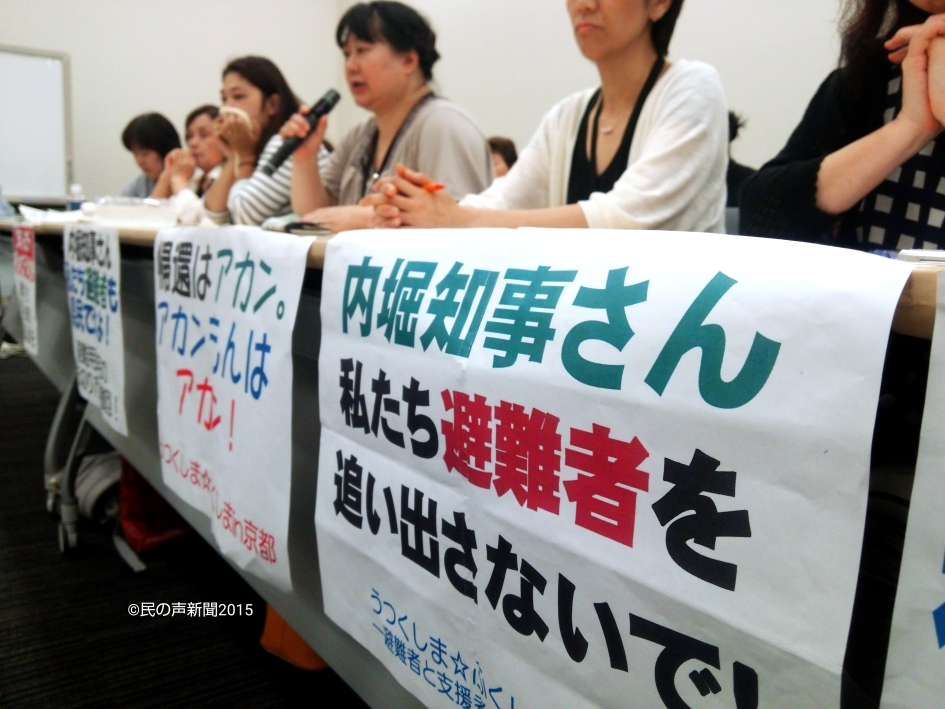

「住宅無償提供打ち切り後の実態調査を福島県に対して、被害者の団体、三つの団体が共同して、きちんと調査をするように、実態調査をするようにという要請を昨年から何度も何度もしておりますけれども、福島県は一度もそれに応じてくれていません」

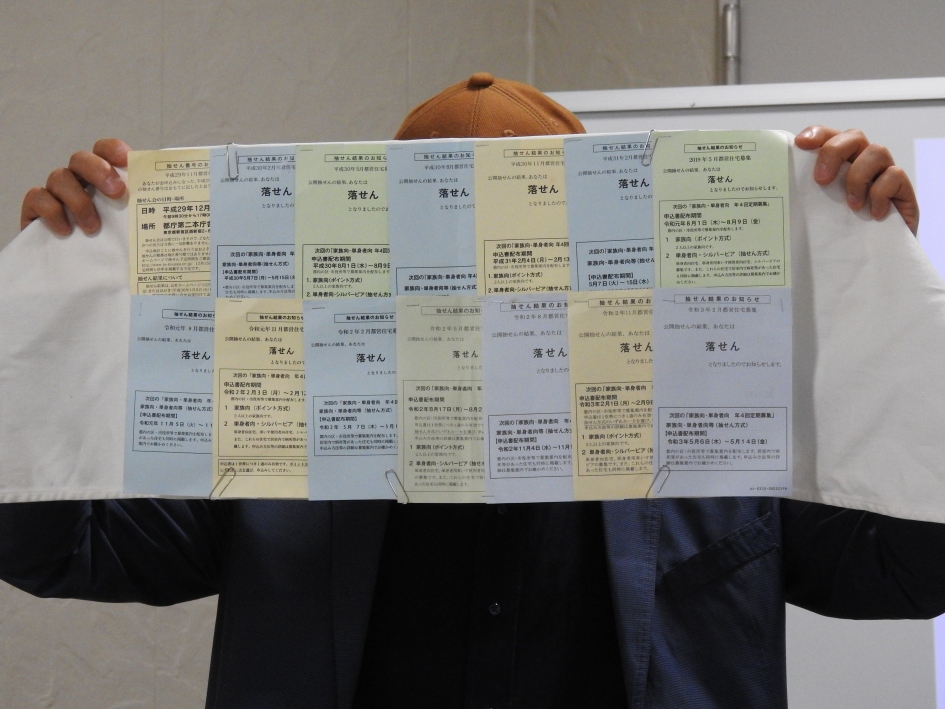

「私どもは、やはり生活の実態が明らかになるような調査をしていただかないといけない」、「まず、実態を知ることから始めなければいけないのではないか」として、「もし具体的にこういった形で調査をしたいということがあるならば、私どももお手伝いしたい」とまで口にした。熊本さんの言う通り、「避難の協同センター」や「ひだんれん」が何度、福島県に要請しても、生活実態調査は行われていない。

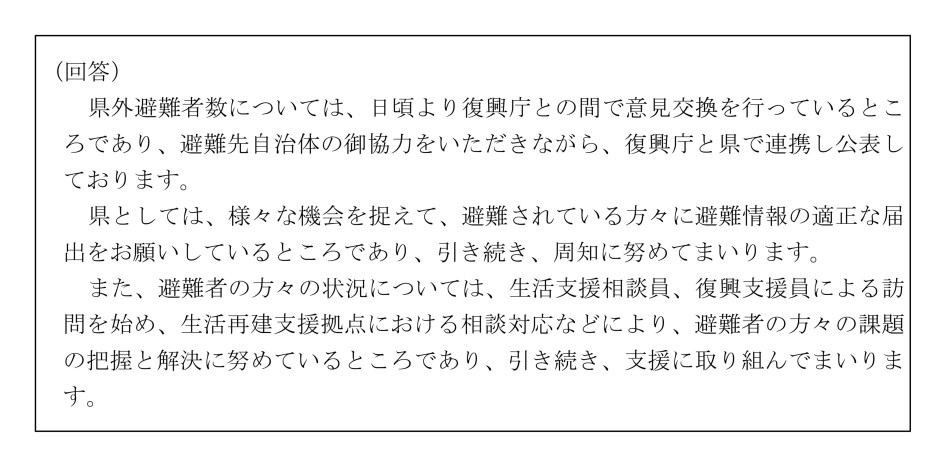

そのくせ、国は「生活実態把握の重要性」を認めて来た。例えば、2018年3月の参議院「東日本大震災復興特別委員会」。吉野正芳復興大臣(当時)は、「避難者も大きな被災を受けた方々という理解で、私は、避難者も被災者も同じく支援をしていきたい、このように考えています。特に、区域外避難者を含め避難者の実態を把握することは重要なことと認識をしております」と答弁している。

「これまで福島県において様々な意向調査をするとともに、戸別訪問も実施し、実態把握に努めてまいりました。また、生活再建支援拠点、いわゆる全国の26か所のよろず拠点等、被災者の生活再建支援に携わっている支援団体を通じ実態を把握していくことは、被災者の生活再建のため、重要と認識をしているところです」

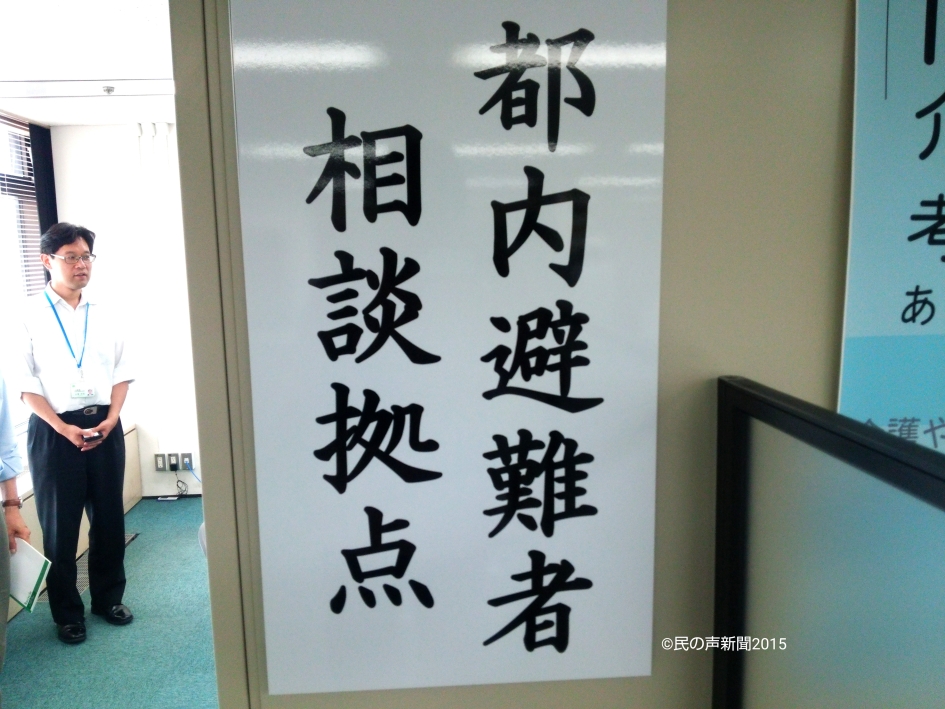

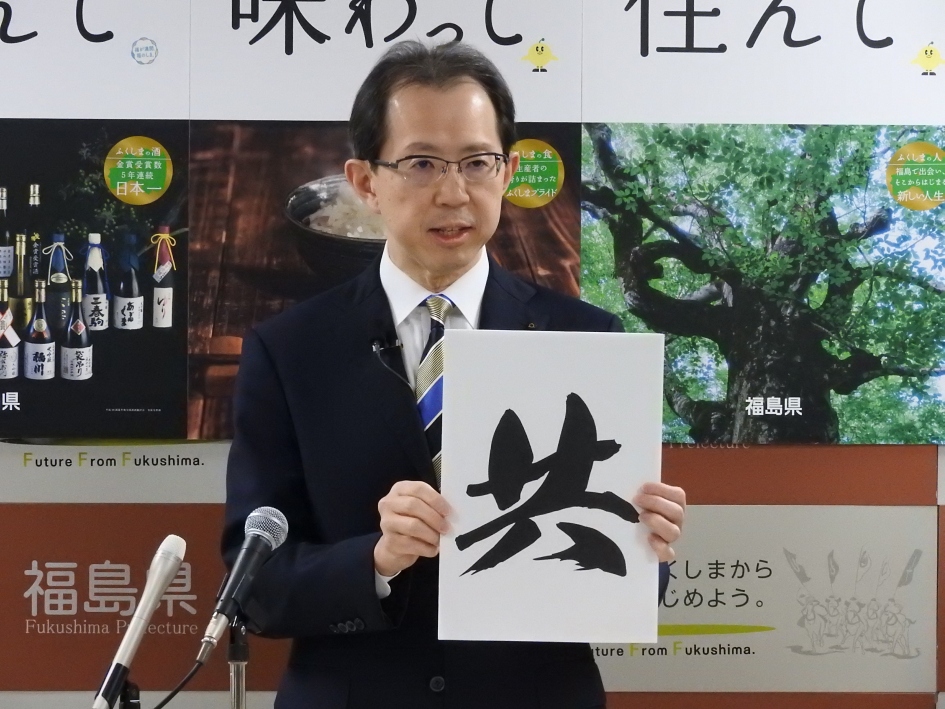

「重要と認識」しているのに一向に調べない。福島県も区域外避難者の生活実態を調べもしないで、追い出しありきの施策を進めた。県民を守るべき福島県が調べずに、なぜか避難先の東京都が2017年夏に、新潟県は昨年にアンケート調査を行っている。

東京都の「平成29年3月末に応急仮設住宅の供与が終了となった福島県からの避難者に対するアンケート調査結果」では、世帯月収10万円から20万円が30・2%と最も多かった。

新潟県の「避難生活の状況に関する調査」では、「困っていること・不安なこと」として「生活費の負担が重い」、「先行き不透明で将来不安」、「家族離ればなれの生活、孤立、頼れる人がいない」などが挙げられた。

2017年5月25日の衆議院「東日本大震災復興特別委員会」には、内科医で2014年の福島県知事選挙に立候補した熊坂義裕さん(前宮古市長)も参考人として出席していた。熊坂さんは、震災後に無料電話相談「よりそいホットライン」を運営する一般社団法人社会的包摂サポートセンターの代表理事に就任した経験をふまえ、「被災者の実情を早急に可視化、見える化することが必要」と訴えた。

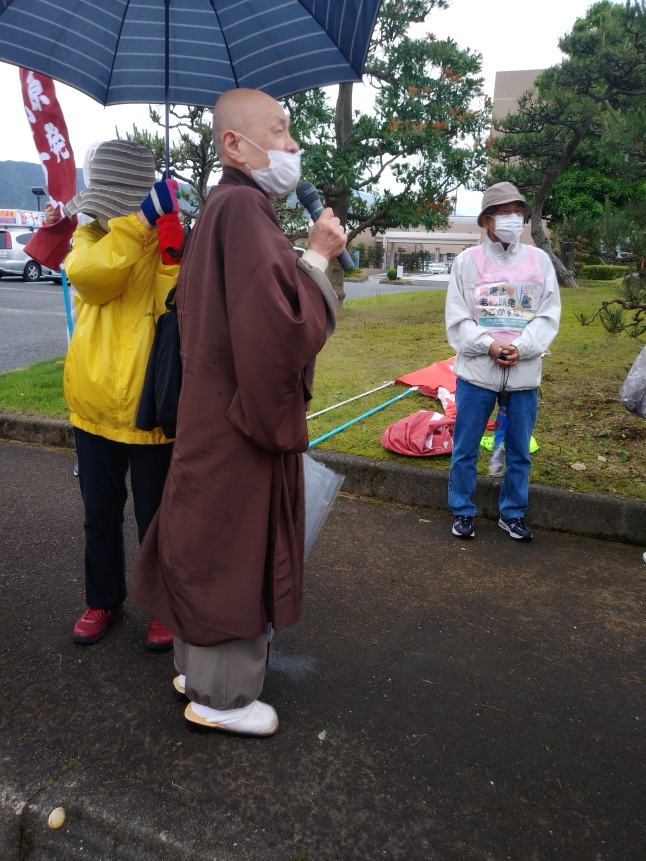

「孤立を防ぐためにも、今以上に、被災者への見守り支援など、相談にたどり着けない当事者の掘り起こし、アウトリーチを行い、家族にも職場にも言えないことが言えるような安全な場所を地域に設置していく居場所づくりを進めていく必要がある。福島県がこの3月で住宅支援を打ち切ったことは、被災者に深刻な動揺をもたらした。被災は自己責任ではないと政策で示す必要がある。経済的困窮者に対しての就労支援と避難者の住居確保の総合的な支援が求められていると思う」

「福島県だけが震災関連死は自殺も含めて増えている。震災直接死よりも既にはるかに多い。こういったところも光を当てて、なぜなのかというところをやはりもう少し見える化していかなければいけないのではないか」

「先ほどから可視化という話が何回も出てきているが、福島から避難した方、あるいは実際に被災三県で暮らしていて、もう良いんだ、言ってもなかなか分かってもらえないんだというような、あきらめの気持ちみたいなもの。でも訴えたいんだということが私どもの電話にたくさん来ている。そういったニーズに細かく寄り添っていく、要するに一人一人に寄り添っていく政策というのが大事じゃないか」

昨年5月、コロナ禍で原発避難者がどのような苦しみを抱えているか、避難の協同センターなど3団体がインターネット上でアンケート調査を行った。福島県庁で行われた記者会見で、松本徳子さんは「私たち区域外避難者(いわゆる〝自主避難者〟)は2017年3月末でいろいろな支援策が打ち切られ、福島県から棄民扱いされた。私たち区域外避難者はもはや、『避難者』として人数にカウントされていない。国も福島県も避難者の実情を調べようとしない。避難者として、福島県民として扱われていない」と怒りをぶつけるように訴えた。

村田弘さんは「決定的に欠けているのが、避難者の生活状況がどうなっているのかという事。そういう調査は今まで1回もされていない。その中で住宅無償提供が次々と打ち切られていった。昨年4月以降は帰還困難区域の住宅提供すら打ち切られている。避難者がどこでどういう生活をしているのか、という事をきっちりととらえる必要が絶対にあると思う。きちんとした調査をやろうと思えば出来るはず。生活実態に踏み込んだ調査を国としてやっていただきたい」と復興庁に求めたが「復興庁が主体となって実態調査を行う? 正直に申し上げて、現時点では難しい」と拒否された。

まず避難者の実態を調べて新たな施策に反映する。誰でも考えられることがなされない。なぜ、そんな簡単なことさえできないのか。村田さんは言う。

「原発避難者の実態が分かってしまったら救済しなければならなくなってしまうからではないか。実際どうなのか調べちゃうと、自分たちが進めてきた支援策と生活実態との差が歴然としてしまうから、だからやらないんだよ」

調べもせずに切り捨てる。これが国と福島県の10年間だった(つづく)

▼鈴木博喜(すずき ひろき)

神奈川県横須賀市生まれ。地方紙記者を経て、2011年より「民の声新聞」発行人。高速バスで福島県中通りに通いながら、原発事故に伴う被曝問題を中心に避難者訴訟や避難者支援問題、〝復興五輪〟、台風19号水害などの取材を続けている。記事は http://taminokoeshimbun.blog.fc2.com/ で無料で読めます。氏名などの登録は不要。取材費の応援(カンパ)は大歓迎です。