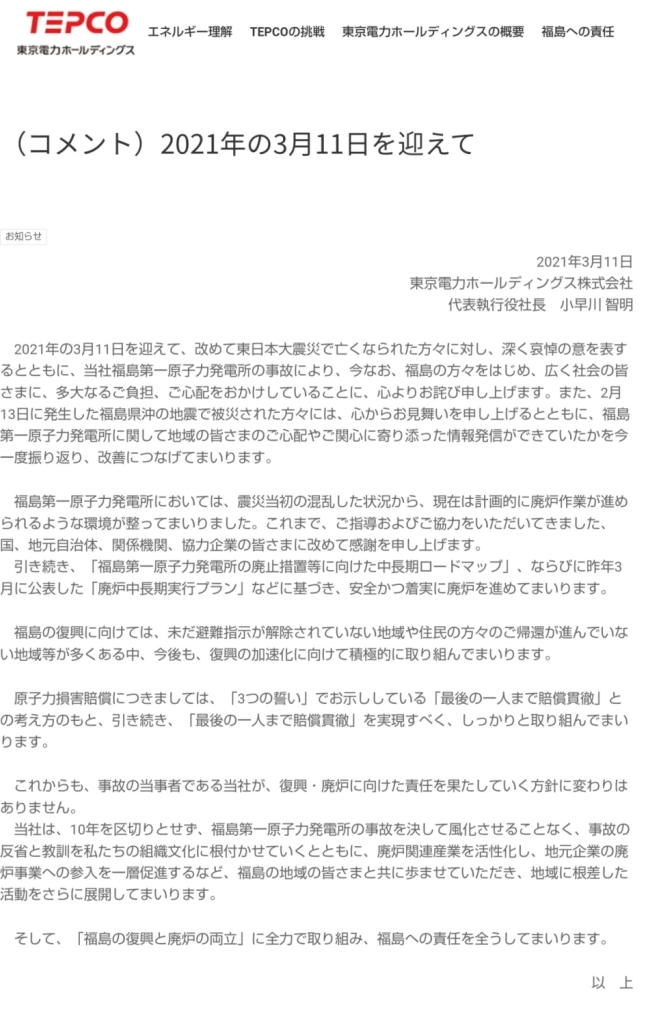

東日本大震災と福島第一原発事故から10年目を迎えるの直前の今年3月5日、国と東電を相手にした新たな裁判が始まった。福島県飯舘村の村民29人が、国と東電にに対して、「原発事故で初期被ばくを強いられ、故郷を奪われた」として、一人当たり715万円の損害賠償を求めた裁判だ。

VIDEO

原発から30キロ~50キロ離れた飯舘村は、事故が起きるまで原発とは無関係だった。しかし3月15日、飯舘村上空へ流れついた放射性物質が雨や雪とともに大量に降り落され、事態は一変。役場前のモニタリングポストは15日、毎時44.7マイクロシーベルトに跳ね上がったが、菅野典雄村長(当時)は村民に知らせることも避難させることもしなかった。

その後、村に調査に入った今中哲二氏らも、村が高線量の放射性物質に侵されている事実を知り、村長に避難を訴えたが聞き入れられなかった。あげく「笑っていれば放射能は怖くない」発言の山下俊一氏や高村昇氏など御用学者を村に呼び「安全講和」を行わせ、高線量の村に村民を住まわせ続けた。

村が「計画的避難区域」に指定されたのは4月22日、ひと月をめどに避難せよというものの、福島市内などのアパート、仮設住宅には、先に避難した人たちが入居しており、村民の避難はさらに遅れた。そしてこの間も、村民は無用で大量の初期被ばくを強いられ続けた。

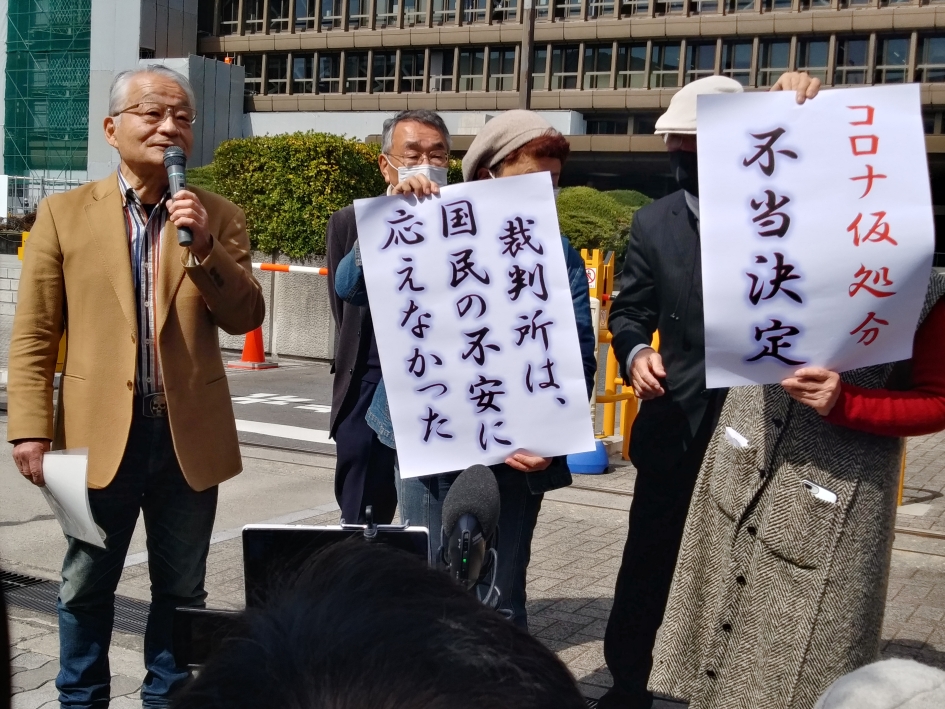

筆者ツイッターより 2014年11月14日、村の約半数の人たちが参加し、原発ADRが申し立てられた。2017年センターは、初期被ばくの慰謝料について一人10万円と低く抑えた和解案を出したが、東電は拒否、センターの受諾勧告にも応じなかった。生活破壊慰謝料や、田畑・山林など不動産に関する「ふるさと喪失」の慰謝料について、センターは和解案さえ出さなかった。原告らは、こうした結果を不服として提訴、初期被ばくとふるさと喪失についての慰謝料の2点に絞って改めて闘うこととなった。

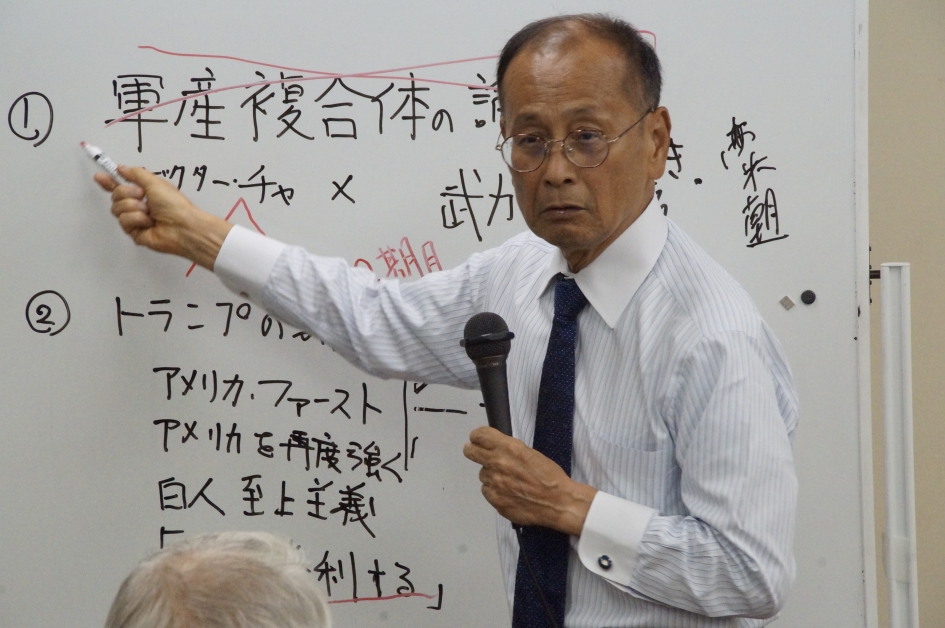

原告団代表の菅野哲(72)さんにお話を伺った。菅野さんは1948年飯舘村生まれ。飯舘村の開拓農家に生まれ、役場職員を定年退職した2009年以降、農業に復帰。荒れた田畑を開拓し、野菜などを栽培し、新たなシニアライフを始めた矢先、原発事故が起こったのである。

現在は福島市内に共同農園を作り、約60人の仲間と野菜作りなどを行っている。

福島市の共同農園(写真提供=菅野哲さん) ◆金が目的ではない

―― 2014年のADRへの申し立てには、私も同行させて頂きましたが、今回の提訴はADRに納得がいかないということで始まったのでしょうか?

菅野 そうですが、最初にお金が目的ではないということを知っていただきたい。ADRが終わってからどうなるか悩んでいました。世間では「10年目の節目」「10年目の節目」というが、事故を起こした原発はまだまだ収束にはほど遠く、この先何十年何百年と続くのですから、私たちに節目はない。「何が節目だ、そんなこと言っているなら、国と東電の事故の責任を明確にすべきだ」と、昨年12月に提訴を決意しました。

弁護団には前のADRの弁護士もいるので、ADRのときの80ページの資料全てを訴状にいれました。そうしないと、事故前の飯舘村がどんな村で、我々がそこで安心安全に暮らしていたんだということが理解してもらえない、そうした生活が事故で一瞬にして潰され、一からやり直す訳ですから。節目なんてないですよ。もう戻らないんだもの。前に進むしかないと意識を切り替えるしかない。ただ、それに対して行政や政治家は正しかったのかと、今回の裁判で問うていきたいと考えています。

── 原告の中に子どもさんがいましたね?

菅野 私の孫、小学6年生です。事故当時村に住んでいましたから。最高齢は、畑に来ている87歳の男性、「どうしても気が収まらない」と。いやあ、元気な方です。

同上(写真提供=菅野哲さん) ◆「被ばくしているのでは」との不安がずっと続く

―― 初期被ばくそのものを争う初めての裁判ということですが、計画的避難区域に指定され、村を出るときスクリーニングも線量検査をなかったのですね?

菅野 そうです。なぜやらなかったのか?国・県の災害対応のマニュアルには書いてあったはず。何もせずにそのまま「逃げろ」となったのだから、被ばくしているのではという不安が、生きている間ずっと消えずに続く。だから今回、その部分も提訴しました。

報道も甲状腺がんと被ばくの因果関係はないと言い続けている。今回国連のアンスケア(UNSCEAR)の報告書も因果関係はないとしてしまった。それは本当なのか、分からないだろと言いたい。

―― むしろこれから増えてくると思いますが?

菅野 そうですね。私自身、2年前前立腺癌になりましたし、今、眼に緑内障がでて治療しています。治らないし、手術もできないから、進行を送らせる薬(点眼薬)つけるくらい。でも70過ぎてると「年でしょう」と言われてしまう。

―― 被ばくの問題は福島の中では話しにくいと良く言われますが、菅野さんの周辺ではどうですか?

菅野 私の周辺では話し合いますよ。わかってくれる人がいないと話さなくなるでしょうね。周辺には、癌になって苦しんでる人、亡くなった人、若い人で亡くなった人も出てます。

福島味噌づくりby高山(2018年4月8日)(写真提供=菅野哲さん) ◆菅野典雄元村長は村民に何をしたか?

―― 会見で菅野さんは「(村の)いたるところで真っ黒いソーラーパネルで埋め尽くされていますから、異様に見えて涙がでます」と話されていました。先日テレビで飯舘村は自分たちで電力を賄っていると「美談」で紹介されてましたが。

菅野 だって、黄金色や緑の農地に真っ黒のソーラーパネルは似合わないでしょう。飯舘村を美しい村にしたのは、菅野(典雄)元村長じゃない、それぞれの村民が手を加えて、その努力で作られてきたのだから。

―― でも「美しい飯舘村」は、菅野村長時代に作られたように宣伝されていますね?

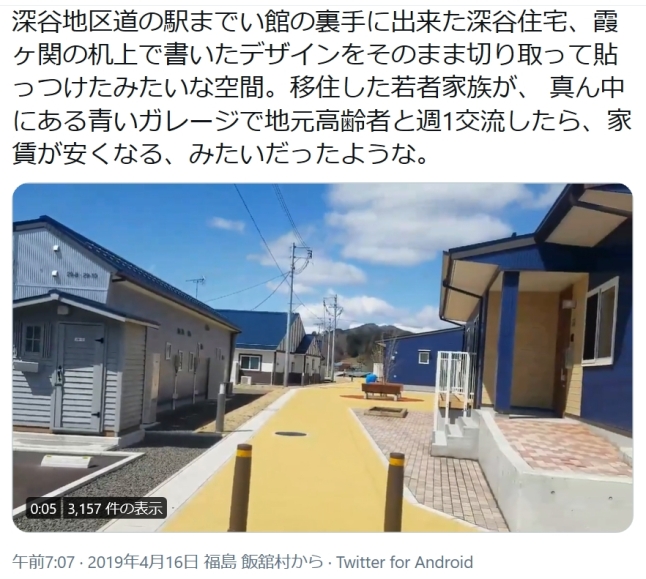

菅野 基礎を作ったのは、菅野村長の前の前の村長からです。前の前の村長が「緑とふれあいの村」をキャッチフレーズにうちだし、お金はなくても皆が生きられる美しい村をつくろうと始めた。そしてその後の村長が「クオリティ・ライフ」、質の高い暮らしを求めよう、お金じゃないよ、経済行為だけじゃなく、もっと自分の暮らしを良く見つめてみようと続けた。その続きで菅野典雄さんが「までいの村づくり」を始めたが、まず「までい」のスペルが違うと私は言った。本当は昔からの言葉は「までえ」なんです。地元の言語がわからなかったのかも。やっぱり、高齢者と一緒に育った人でないとわからないんですよ。

―― 3・11以降菅野典雄さんのやったことをどう評価していますか?

菅野 うん、この10年、菅野村長は村民の生活再建のためになることは何をやったのかな。

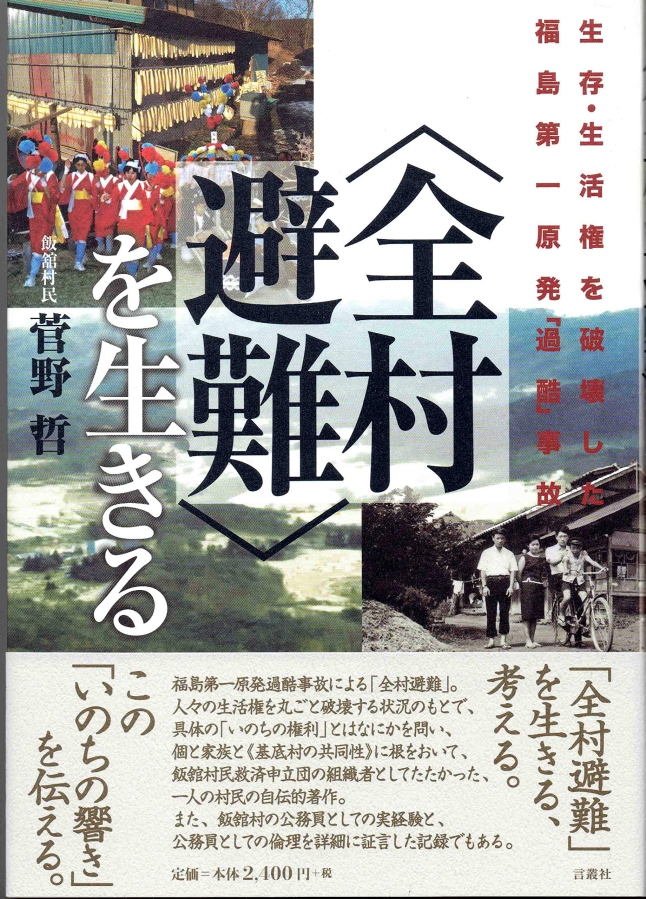

菅野哲『〈全村避難〉を生きる: 生存・生活権を破壊した福島第一原発「過酷」事故』言叢社2020年 ―― ハコモノを作って赤字だけを残した。

菅野 私は、人がいて初めて村が成り立つと思っているので、菅野村長の「戻らない人はいい。移住してきた人で、新しい村を作る」みたいな考え方は間違いだと思います。自分の家庭なら嫁でも婿でも養子で入れればいい。でも村はそうじゃない。村に住めないようにさせた人への追及もしないで、新しい村を作ろうなんておかしいと思います。それより村民がどこに暮らそうと、自立して生活出来るようにするのが行政の仕事だと思いますよ。そういうことを8年掛けて「〈全村避難〉を生きる」(言叢社2020年) という本に書きました。

── かなり分厚いですよね。

菅野 あれこれ忙しいので、その合間に書きました。自分の歩んできた道や村作りの部分などは書いていたので、それを出版社が上手く分類してまとめてくれました。私も東京に行って面談しましたし、出版社も私の思いを知りたい、村の現状を知りたいと何度も福島に来てくれました。

菅野 当時、このままでは棄民にされると思い、そう話したが、その後も全くかわらなかった。一番は自立して生活再建できる政策を求めていたが、支援は打ちきり、住宅も打ちきり、除染したから戻れというだけ。生業の施策も何もない。戻ったところで店もない、医療機関もない、買い出しに行かないといけない、戦時中みたいな話ですよ。だから今も棄民にされたくないという思いは同じです。今回東京地裁に提訴した理由は、福島第一原発事故による電気を使っている関東の人たちにも、こうした飯舘村の現状を知ってほしいとの思いがあったからです。でも、そこがなかなか理解してもらえない気がします。ネットをみると、今回の提訴について「またお金をとるのか」と誹謗中傷だらけです。

── そうですか? 私は、これからも飯舘村の村民の思い、金ではないんだ、国と東電の責任を明確にしたいんだということを、ちゃんと書いて行きます。今日はありがとうございました。

VIDEO

▼尾崎美代子(おざき みよこ)

新潟県出身。大学時代に日雇い労働者の町・山谷に支援で関わる。80年代末より大阪に移り住み、釜ケ崎に関わる。フリースペースを兼ねた居酒屋「集い処はな」を経営。3・11後仲間と福島県飯舘村の支援や被ばく労働問題を考える講演会などを主催。自身は福島に通い、福島の実態を訴え続けている。https://twitter.com/hanamama58

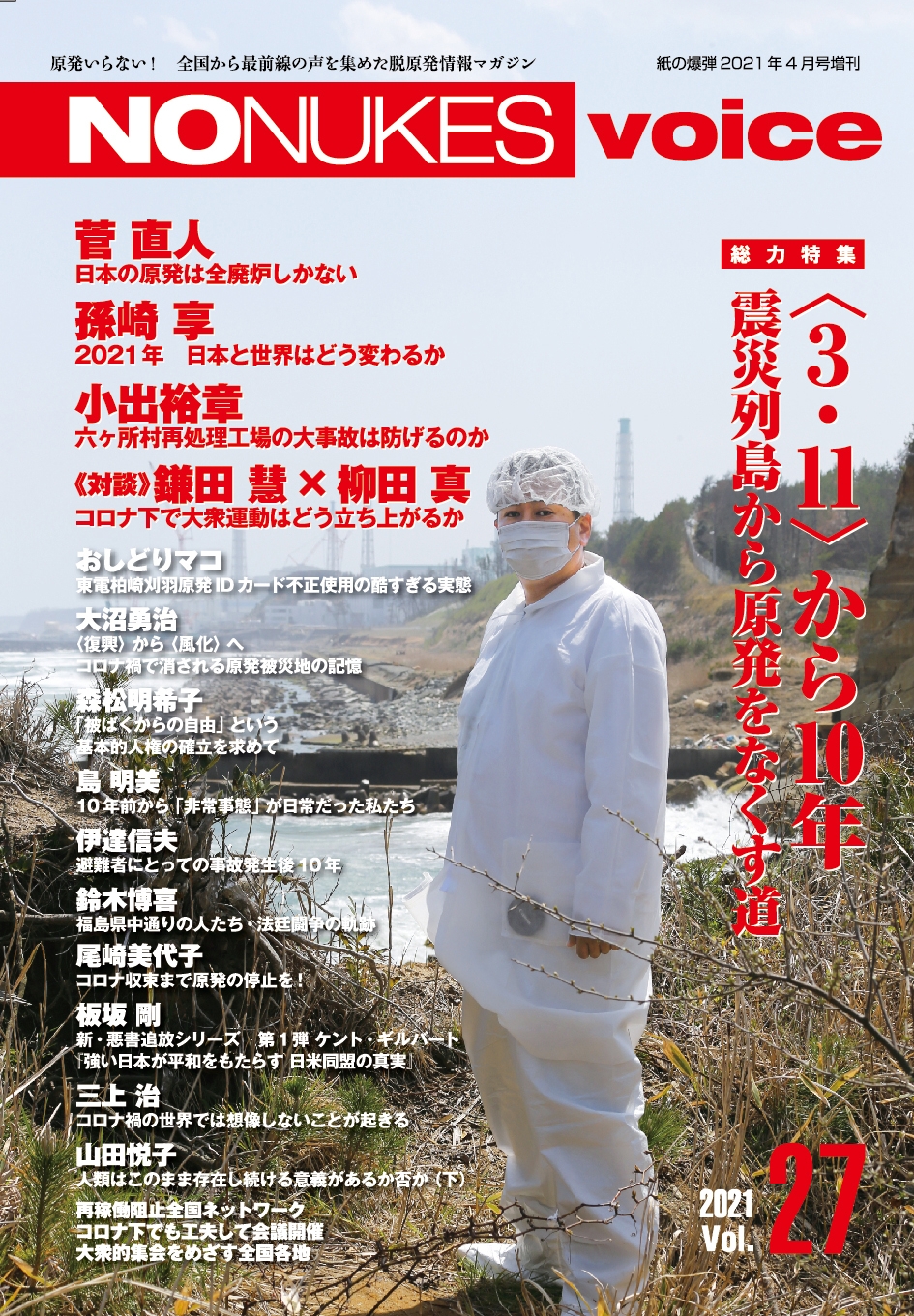

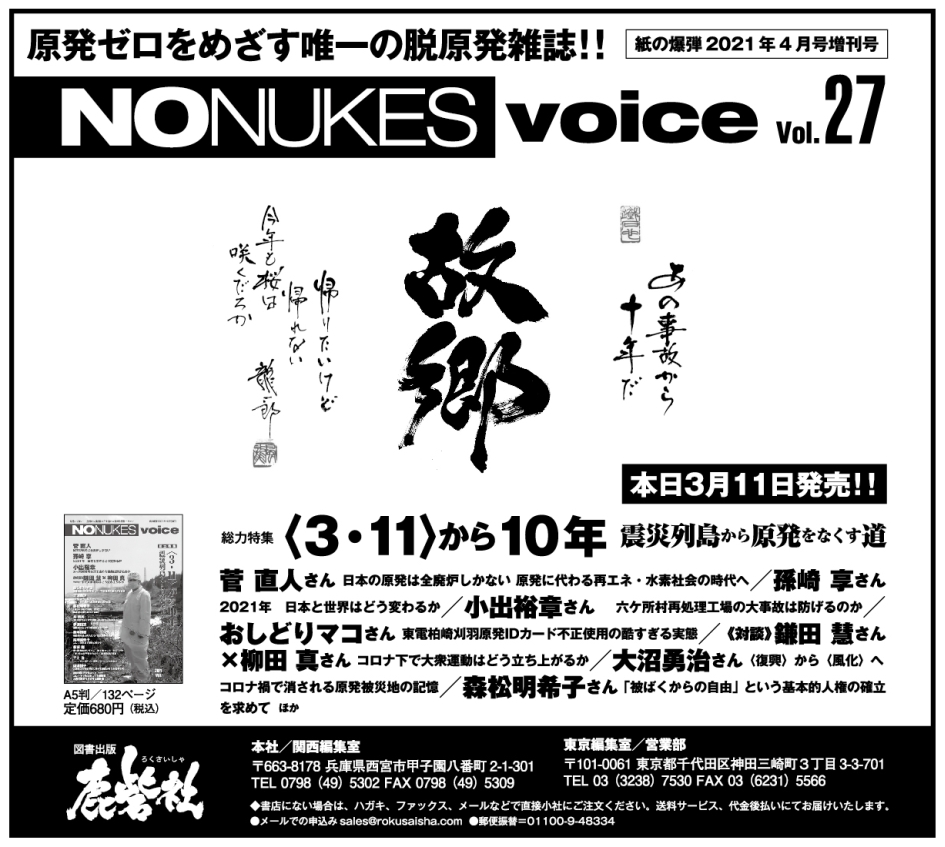

『NO NUKES voice』Vol.27

[グラビア]

————————————————————————-《総力特集》〈3・11〉から10年 震災列島から原発をなくす道

[報告]菅 直人さん (元内閣総理大臣/衆議院議員)

[報告]孫崎 享さん (元外務省国際情報局長/東アジア共同体研究所所長)

[講演]小出裕章さん (元京都大学原子炉実験所助教)おしどりマコさん (芸人/記者)

[対談]鎌田慧さん (ルポライター)×柳田真さん (たんぽぽ舎共同代表)

[報告]大沼勇治さん (双葉町原発PR看板標語考案者)森松明希子さん (原発賠償関西訴訟原告団代表)

[報告]島 明美さん (個人被ばく線量計データ利用の検証と市民環境を考える協議会代表)

[報告]伊達信夫さん (原発事故広域避難者団体役員)

[報告]鈴木博喜さん (『民の声新聞』発行人)

[報告]尾崎美代子さん (西成「集い処はな」店主)

[報告]山崎久隆さん (たんぽぽ舎共同代表)

[報告]板坂 剛さん (作家・舞踊家)

[報告]三上 治さん (「経産省前テントひろば」スタッフ)

[書評]横山茂彦さん (編集者・著述業)

[報告]山田悦子さん (甲山事件冤罪被害者)

[読者投稿]大今 歩さん (農業・高校講師)

[報告]市原みちえさん (いのちのギャラリー)

[報告]再稼働阻止全国ネットワーク 柳田 真さん (たんぽぽ舎、再稼働阻止全国ネットワーク)舘脇章宏さん (みやぎ脱原発・風の会)橋本あきさん (福島在住)阿部功志さん (東海村議会議員)渡辺秀之さん (東電本店合同抗議実行委員会)木村雅英さん (再稼働阻止全国ネットワーク/経産省前テントひろば)木原壯林さん (老朽原発うごかすな!実行委員会)けしば誠一さん (杉並区議/反原発自治体議員・市民連盟事務局次長)渡辺寿子さん (たんぽぽ舎ボランティア、核開発に反対する会)天野恵一さん (再稼働阻止全国ネットワーク)乱 鬼龍さん (川柳人)

『NO NUKES voice』Vol.27 《総力特集》〈3・11〉から10年 震災列島から原発をなくす道 私たちは唯一の脱原発雑誌『NO NUKES voice』を応援しています!