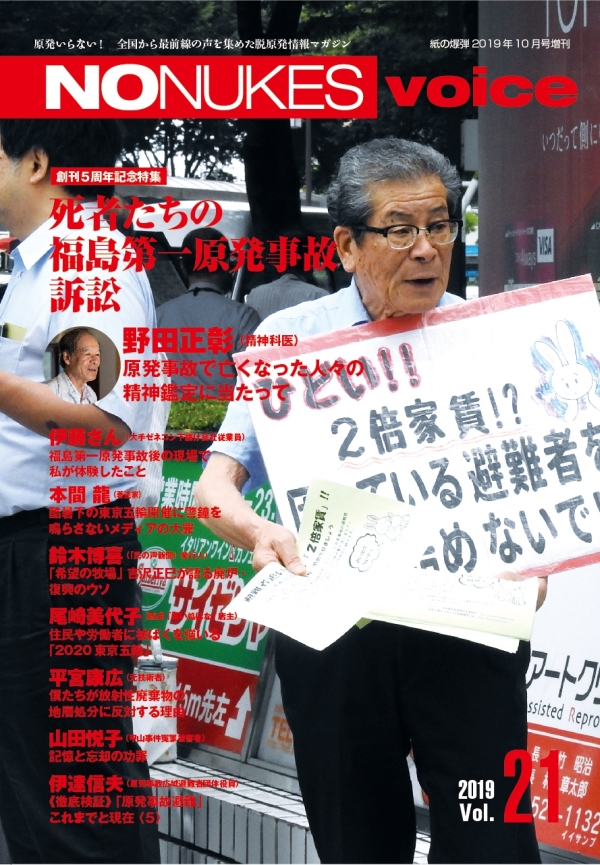

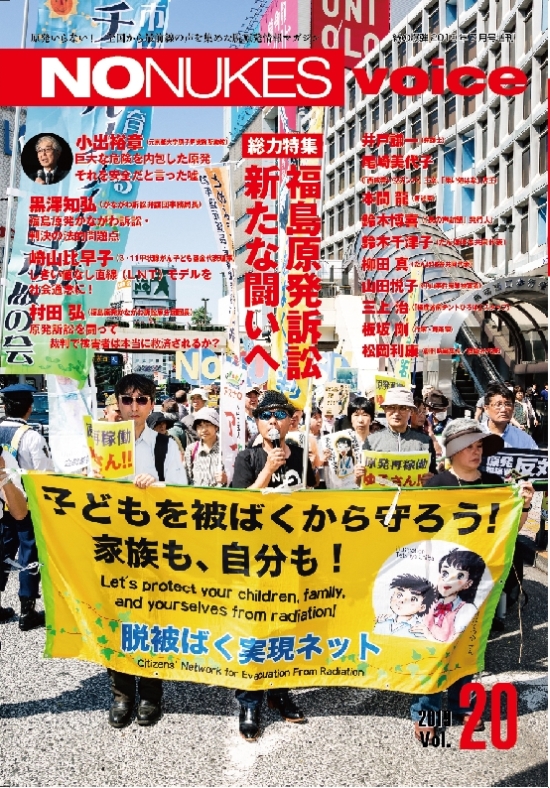

本日12月11日、『NO NUKES voice』22号が発売される。国内唯一の反(脱)原発雑誌として、2019年も本誌の発行を続けられたことに、読者の皆さんをはじめ、寄稿者の皆さんや取材にご協力いただいた皆様へ御礼を申し上げる。

そして、皮肉を込めて最大の謝辞は、『NO NUKES voice』発行の根拠をやめようとはしない、電力会社各社、とりわけ福島第一原発事故を起こしながら、東海第二原発再稼働のために2,200億円もの支出を決めた東京電力に送らねばならないだろう。政府から20兆円(!)もの支援をうけて、実質国営化されながらも、まだ懲りずに原発の再稼働に借金から金を出す。

この厚顔無恥さ、無責任さを形容するに適切なことばを、われわれは持ち合わせない。犯罪集団であり、経済的には「税金の身勝手な流用」にもなんの痛痒も感じていない東電の許されざる行為は本日発売される『NO NUKES voice』のなかでももちろん取り上げられている。

◆高浜原発利益還流劇の中心はあくまで関西電力である

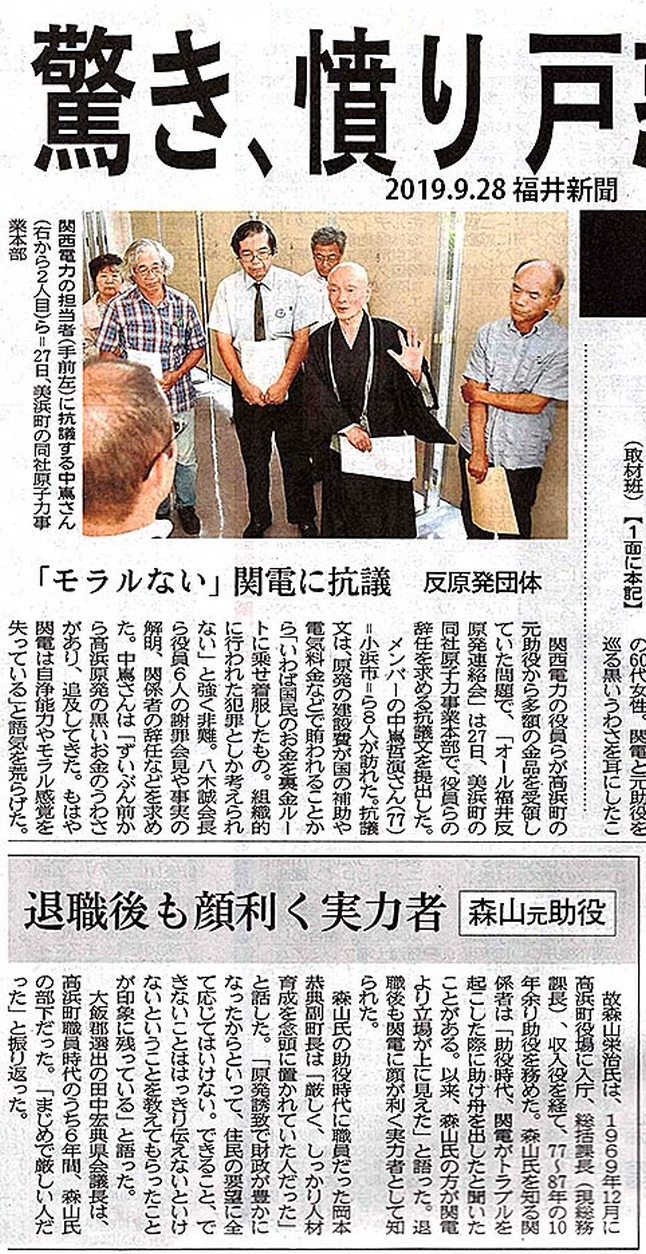

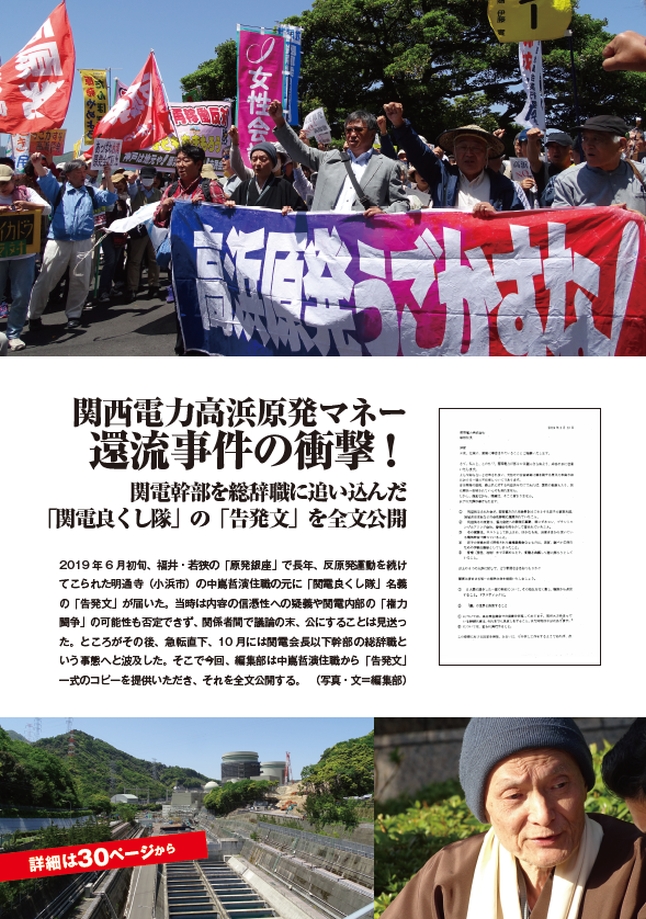

関西電力は高浜原発などで、今年もトラブルを起こしたが、なによりの激震は、金銭・物品の還流により、会長・社長以下多数の役員が辞任したことである。

報道ではこの事件の中心人物が、元高浜町助役であったかのように扱われているが、本誌はそうは見ない。利益還流劇の中心はあくまで電力会社である。そうでなければ、あのように億単位の現金を長年にわたり個人が準備できる道理がないからだ。

であるとすれば、関電の幹部総辞職に追い込んだ「利益還流構造」は全国の原発立地に(形態の違いはあるとはいえ)生じている問題である可能性が高い。

今回の関電幹部総辞任には「怪文書」のような「告発文」の存在が、取りざたされていた。編集部では中嶌哲演住職のご厚意により、その全文の入手に成功したので、一文字残らず読者に公開することとした。中嶌住職がどのように「告発文」を入手されたのか。入手後どう対処されたのかは、本誌を手に取ってご確認いただきたい。

各電力会社に対する正面からの闘いや、法廷闘争、地道な街頭宣伝活動など様々な形で原発に反対する運動は展開されているが、「告発文」の送付先を確認すると、それらの運動が着実に受け皿の役割を果たしていることが判明する。

◆反原発と対峙する「東京五輪」

来年はいよいよ反原発と対峙する「東京五輪」開催が予定されている。しかし、既に政府は当初負担を予定していた開催費用7,000億円が3兆円に膨れ上がっていることを発表した。毎号本誌が指摘してきた通り、開催費用は最終的にはさらに膨張し、その負債は最終的に国民の税金で賄われることになる。そして多額の「使途不明金」が生ずるも「シュレッダーに明細はかけてしまい、復元ができない」と子どもの言い訳レベルの弁解で、誰も責任を追及されることはないだろう。

要りもしないのに建設された、新国立競技場の維持費は、旧来の国立競技場の比ではなく、破綻が確実視されている。

どこを向いて進んでいるのだ? どうして学ばない?なにを求めているのか?

目の前で展開される、現象にはめまいがするほどの倒錯を感じさせられる。どこにも理性や論理性が見当たらないからだ。

本号も孫崎享、尾崎美代子、井戸謙一、水戸喜世子、本間龍、小林蓮実、鈴木博喜、伊達信夫、山崎久隆、平宮康広、三上治、板坂剛、横山茂彦、山田悦子(敬称略、掲載順)の各氏や全国からの活動報告が、以下の内容で師走の日本列島に“檄”を入れる。

◆少なくともあと半世紀は『NO NUKES voice』を刊行し続けなければならない

先週東京で行われた鹿砦社創業50周年パーティーには、現場で地道に活動される方から元首相まで実に様々なかたがたにお集まりいただき、われわれは勇気を得た。

『NO NUKES voice』は正直に申し上げればいまだに赤字である。これは困る。なぜなら東京電力が表明している福島第一原発事故の廃炉工程ですら、50年以上を予定しているからだ。われわれは、少なくともあと半世紀は『NO NUKES voice』を刊行し続けなければならない。残念ながら目の前の事実がそう要請している。

読者の皆さん! 創業50年を迎えた鹿砦社は、原発の完全廃絶を目指して全力で今後も力の限り『NO NUKES voice』を発行し続けることを宣言する。しかし、そこには圧倒的な支持の広がり(読者増加)が不可欠である。ともに反原発を闘う皆さんの武器として、来る2020年は『NO NUKES voice』購読者の倍増を実現したい。われわれは営利を求めるものではない。収支の安定なしに雑誌の継続が困難であるから、そして本誌はさらに広範な皆さんに読まれるべき価値を有すると確信するからである。さらなる飛躍の年へ! みなさんの支持とご協力もお願いいたします。

▼田所敏夫(たどころ としお)

兵庫県生まれ、会社員、大学職員を経て現在は著述業。大手メディアの追求しないテーマを追い、アジアをはじめとする国際問題、教育問題などに関心を持つ。※本コラムへのご意見ご感想はメールアドレスtadokoro_toshio@yahoo.co.jpまでお寄せください。

紙の爆弾2020年1月号増刊

2019年12月11日発行

定価680円(本体618円+税)A5判/132ページ

新年総力特集 2020年〈原発なき社会〉を求めて

———————————————————————-

[グラビア]山本太郎「原発事故の収束の仕方も分からないのに滅茶苦茶だ」(鈴木博喜さん)ほか

[インタビュー]孫崎 享さん(元外務省国際情報局長/東アジア共同体研究所理事・所長)

2020年・世界の正体 何が日本を変えるか

[報告]尾崎美代子さん(西成「集い処はな」店主)+編集部

関西電力高浜原発マネー還流事件の本質

[資料]編集部

《全文公開》関西電力幹部を辞任に追い込んだ「告発文」

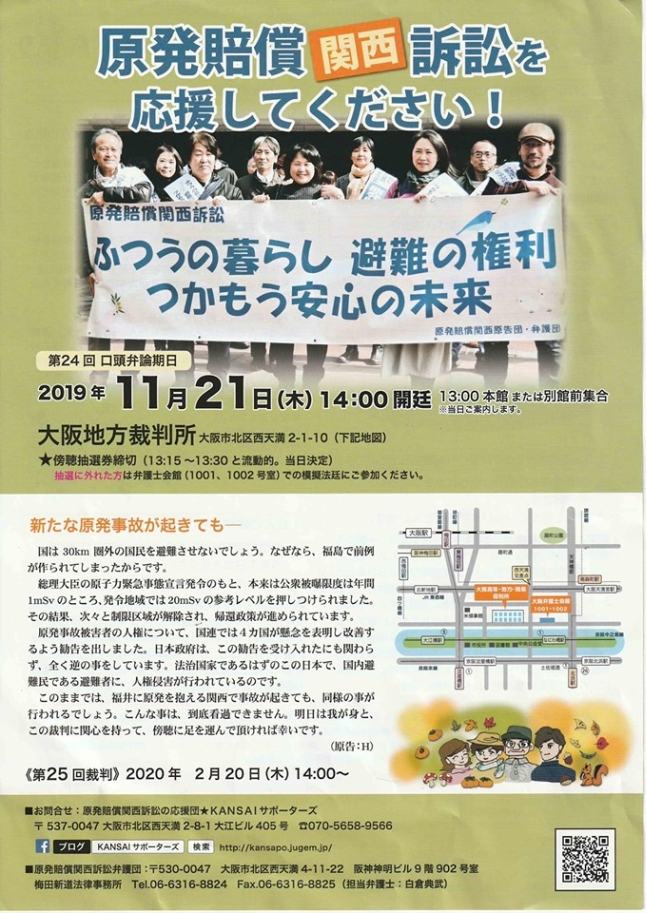

[インタビュー]井戸謙一さん(弁護士)

関電・東電・福島原発訴訟の核心

[インタビュー]水戸喜世子さん(子ども脱被ばく裁判共同代表)

刑事告発で関電から原発を取りあげる

[報告]本間 龍さん(著述家)

原発プロパガンダとは何か〈17〉

東京五輪・崩壊の始まり──IOC「マラソン・競歩札幌移転」の衝撃

[報告]小林蓮実さん(ジャーナリスト/アクティビスト)

山本太郎の脱原発政策は新党結成で変わったか?

「政権交代」が脱原発を可能にする唯一の選択肢

[報告]鈴木博喜さん(『民の声新聞』発行人)

福島〈水害〉被災地を歩く

懸念される放射性物質の再浮遊と内部被曝リスク

[報告]伊達信夫さん(原発事故広域避難者団体役員)

《徹底検証》「原発事故避難」これまでと現在〈6〉

本気で「防災・減災」に取り組まなければ、被災者は同じ苦痛を繰り返す

[報告]山崎久隆さん(たんぽぽ舎副代表)

原発潮流・二〇一九年の回顧と二〇二〇年の展望

[報告]平宮康広さん(元技術者)

経産省とNUMOが共催する説明会での質疑応答

[報告]三上 治さん(「経産省前テントひろば」スタッフ)

天皇の即位に伴う一連の儀式に思うこと

[報告]板坂 剛さん(作家・舞踊家)

悪書追放キャンペーン第五弾

ケント・ギルバート『天皇という「世界の奇跡」を持つ日本』

[報告]横山茂彦さん(編集者・著述業)

熟年層の活躍こそ、わたしたちの道しるべだ

かつての革命運動の闘士たちがたどった反原発運動

[報告]山田悦子さん(甲山事件冤罪被害者)

山田悦子の語る世界〈6〉記憶と忘却の功罪(中編)

[報告]再稼働阻止全国ネットワーク(全12編)

関西電力「原発マネー」─東京電力「二二〇〇億円援助」─日本原電「東海第二原発」

三つを関連させ、くし刺しにして原発廃止を迫ろう!

《首都圏》柳田 真さん(たんぽぽ舎、再稼働阻止全国ネットワーク)

日本の原発はこのまま「消滅」へ

日本の原子力政策は嘘だらけでここまでやってきたから

田中俊一(原子力規制委員会前委員長)語る(月刊『選択』11月号)

《東北電力》舘脇章宏さん(みやぎ脱原発・風の会)

女川2号機の審査「合格」が目前

東日本大震災でダメージをうけた「被災原発」を動かすな!

《日本原電》玉造順一さん(茨城県議会議員)

東海第二原発を巡って-当初から指摘されてきた日本原電の経理的基礎の無さを露呈

日本原電を含む電力業界 これまで反対運動に対峙してきたノウハウの蓄積もあり、決して侮れない

《東京電力》斉藤二郎さん(たんぽぽ舎)

東電による日本原電支援(二二〇〇億円)に反対する

「巨額の支援」おかしい、反対意見多い、電気料金が上がる

東海第二原発は事故原発-再稼働はムリだ

《東海第二原発》たんぽぽ舎声明

東海第二原発再稼働への資金支援をするな 日本原子力発電に対する三五〇〇億円

日本原電は廃炉管理専業会社となるべき

《原発マネー》久保清隆さん(再稼働阻止全国ネットワーク)

関電も東電も原電も徹底追及するぞ!

原発マネー、二二〇〇億円支援、東海第二原発再稼働を許さない

《市民立法》郷田みほさん(チェルノブイリ法日本版をつくる郡山の会=しゃがの会)

次の世代に責任を果たすために、やらなければならないこと

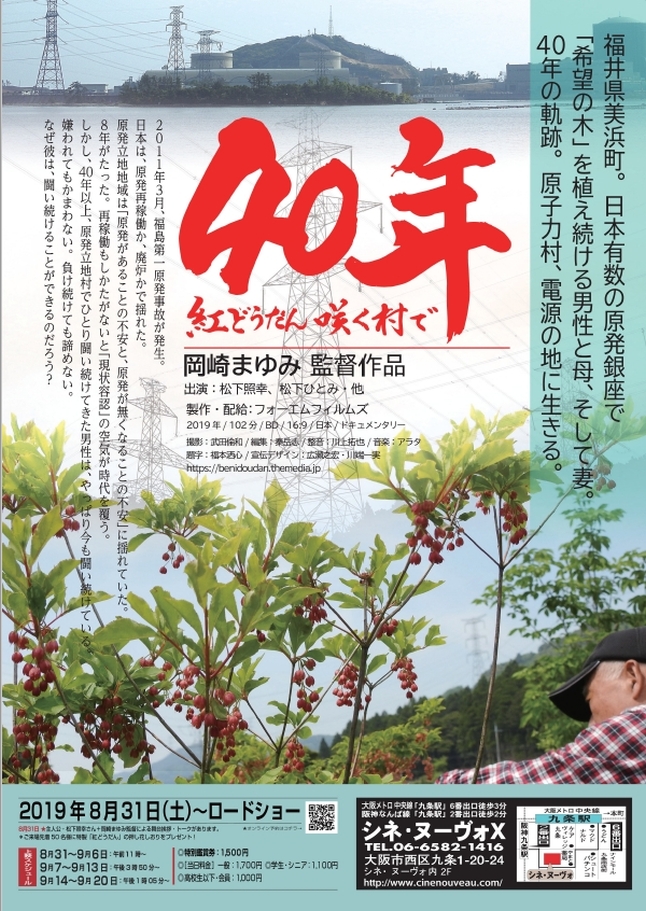

《関電高浜》木原壯林さん(若狭の原発を考える会)

関電不祥事を、原発全廃の好機にしよう!

《玄海原発》吉田恵子さん(原発と放射能を考える唐津会世話人)

水蒸気爆発を起こす過酷事故対策、トリチウムと使用済みMOXの危険性

《規制委》木村雅英さん(再稼働阻止全国ネットワーク)

規制委による新たな原発推進体制の構築を止めよう

~「原子力規制委員会設置法」の目的と国会付帯決議を守れ~

《本の紹介》天野恵一さん(再稼働阻止全国ネットワーク)

『原発のない女川へー地域循環型の町づくり』(篠原弘典・半田正樹編著 社会評論社)

《浜岡原発》鈴木卓馬さん(浜岡原発を考える静岡ネットワーク)

浜岡原発は世界で最も危険な原発-南海トラフの震源域の真上に建つ

JR東海のリニア新幹線を懸念-トンネルで地下水が流出か?