筆者の自宅のある広島1区選出の岸田総理は年頭記者会見で「異次元の少子化対策」と並び「賃上げ」に意欲を示しました。一方で、厚生労働省によると2022年11月の実質賃金は前年同月比で3.8%減少でした。物価の大幅上昇に賃金が追い付いていません。これまで、特に2010年代くらいまでは賃金が上がらなくても、物価が上がらないデフレだったためになんとかなった人も、これではたまりません。例えば、20万円給料があった人が実質的に7600円も減ったら、大変です。賃金の大幅引き上げは必須です。

◆「実質賃金大幅減が成果」の総理の「賃上げ」、信用できぬ

総理の言葉に対して突っ込みたいこともたくさんあります。総理は確かに昨年、例えば介護労働者の給料アップを実行はしました。だが、その中身たるやたったの3%です。このところの物価上昇でそれは打ち消されています。他業種がインフレ手当を出すなどの中で、「人員確保効果」は全くと言っていいほど期待できません。

それどころか、筆者の勤務先でも、外国人労働者が広島から東京の介護施設へ流出しています。

また、カナダや豪州へ日本人が流出していることも2022年末は報道されました。

そもそも、総理の就任時の公約は賃金アップによる経済底上げです。そして「所得倍増」のはずでした。それがいつの間にか「資産所得倍増」になり、さらには「アメリカの武器会社の所得(?)倍増」に変質しています。

「去年、公約を実現できなかった男」が、今年またやります、と張り切っても素直に「はい、そうですか」とは言えません。

◆総理に先行されてしまう労働組合も情けない

しかしながら、総理にいわばメインの公約として「賃上げ」を言わせてしまう労働組合側も情けないものがあります。労働組合の役員の一人として、忸怩たる思いです。

人々の暮らしを守るための財政出動(福祉や教育の充実、公共投資、税や社会保険料負担軽減など)は政府=総理のメインの仕事です。しかし、賃上げそのものは基本的には労使交渉で決めるのが筋というものです。労働者はストを背景に闘うわけです。例えば、イギリスでは看護師でさえも史上初のストライキを行っています。翻って日本。地元の広島でも最大手のマツダの労働組合は、ベースアップは断念したという。最初から要求もしないでどうするのでしょうか?

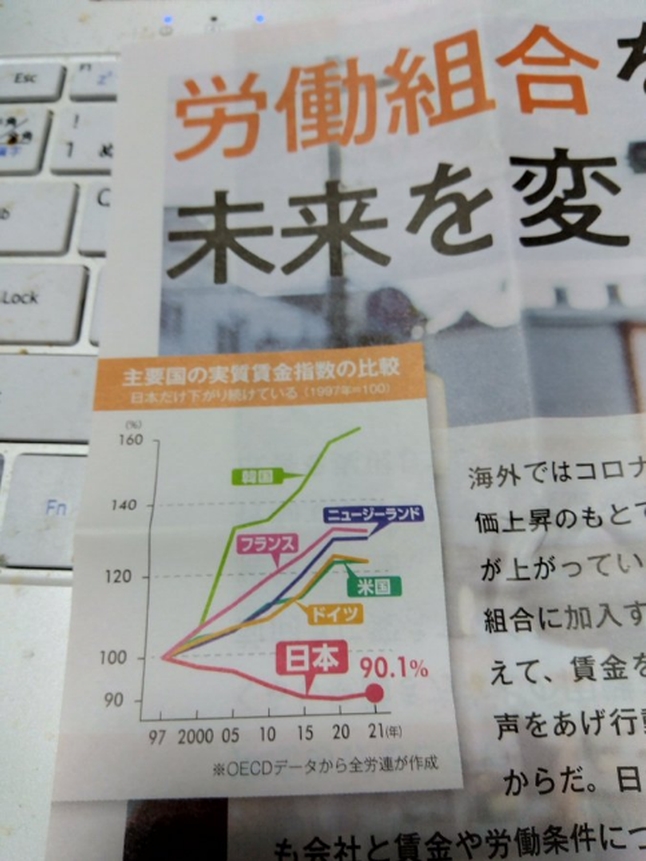

日本の場合は自民党政治が、非正規労働を増やす政策を取り続けたこと、そして労働組合が自民党側の工作で力をそがれたこともあって、ここ20-30年、いわゆる失敗国家以外では唯一と言っていいほど、賃金が上がらない国に日本はなってしまいました。

こうしたことを背景に、安倍政権時代も含めてここ数年、自民党の総理が賃上げを「主唱」する構造になっています。

現在の日本は(労使交渉以外の)政治的な力が加わって労働者の給料が抑え込まれてきた時代が長かった以上、逆に政治的な力も借りて是正するのは「あり」だと考えます。

◆野党側も「労働者」の視点が不足した21世紀

これまで労働者の賃金が上がって来なかった背景として指摘したいのが、ここ20-30年の野党が、「市民」という視点は強くても「労働者」という視点が弱くなっていたことです。こうしたことを背景に「市民」のためのサービスは、子育てを中心に大昔に比べればそうはいっても充実してきました。しかし、その内実は、賃金の低い労働者に支えられております。非正規公務員。そして、介護などケア労働者。制度の運営の原理も介護保険にせよ、保育にせよ、昔に比べて市場原理主義です。そうなると当然、労働者の賃金も低く抑え込まれます。公務分野の賃金が低いことは、民間にも波及していきます。

大資本の政治部隊である自民党がこうした労働者の使い捨て、市場原理主義を進めてきたのは当然です。だが、野党も日本共産党など一部をのぞいてあまりにもこれらの問題に無頓着すぎました。各自治体での保育園はじめとするサービスの民営化条例などは、共産党などを除く多数で可決されてきたし、野党系と言われる首長のもとでさえも進められてきたのも歴史的事実です。

◆子ども支援など一定の前進も緊縮が敗着〈旧民主党政権〉

なお、リーマンショック以降くらいの野党(民主、社民は一時期与党だった時期もありますが)は、セーフティーネット充実に重点を置いていました。これ自体は間違いではありません。

昭和後期の日本ではセーフティ-ネットが家族主義であり、企業主義であったのは事実です。具体的には正社員であるお父さんがいる夫婦二人子ども二人の家庭が社会保障や教育などの仕組みを設計する上でのモデルとなっていました。そのモデルから外れた場合に非常に悲惨なことになりかねない欠点がありました。

それは、我々就職氷河期を中心に非正規労働者が増えてきた中でリーマンショックが襲ってきた2008-2009年ごろになってようやく大きく注目されるようになりました。

あの局面では、ひとまず、セーフティーネットを個人に適用していく方向に変えていく。そのことは絶対に必要だったし、筆者自身もそういう思いで、反貧困などの活動に参加していたのを記憶しています。一定程度の成果があったのも事実です。安倍総理、岸田総理がポーズではありますが、昔の自民党なら全く相手にしなかっただろう学費負担軽減に乗り出したのも、厚労省がコロナを受けて生活保護を受けやすくしたのも、民主党政権時の取り組みの延長線上にあったとは言えます。

他方で、民主党政権は痛恨の敗着をやってしまいました。2011年の東日本大震災の復興財源を増税とともに公務員給料カットでねん出したことです。公務員給料カットは与党だった民主党への反感を強め、民主党政権の崩壊を早めました。また、震災復興を理由に、民主党は介護労働者待遇改善を自民党以上にはしませんでした。そもそも、震災復興は設備投資と一緒だから、全額国債ないしお金を刷る、でよかったのです。これらの民主党の政策の結果、労働者全体の賃金も抑え込まれ、安倍晋三さん再登場の遠因になってしまいました。

◆政治的に困難な「賃上げなきセーフティーネット充実」

労働者の給料が異常に低すぎる状態のままでは、これ以上のセーフティーネット充実が難しいと感じています。

第一に、現物給付のセーフティーネットを担う公務労働者の給料が低すぎれば担い手が確保できなくなるからです。 例えば、筆者が知るいわゆる左派系の活動家でもある公務労働者でさえも、生活保護者をうらやんでしまう方もおられます。その方も伺えば、非正規で低賃金です。「これはダメだ、と絶望して辞めていく人も多い」(広島県北部の市議)状態です。

第二に、人々の賃金が低すぎると、分断が広がるということが挙げられます。例えば低賃金で結婚も難しかった筆者の同世代の就職氷河期世代の中には、「最近は子どもへの支援ばかり優先されている」という不満の声も多くあります。また、いわゆる少子化対策(子どもへの支援は必要だが、少子化解消そのものを政策目標にすべきかどうかという議論は別途あります。) とやらが、万が一成功しても、成人後の賃金がこんなにひどいと、生まれた子どもも将来に希望が持てないでしょう。

◆賃上げなくして年金アップなし

なお、世論調査などで、年配者が一部野党の支持層には多いという指摘もあります。また実際に、野党支持者で、賃上げがインフレ加速、年金生活者の生活圧迫になることを危惧される方も筆者は存じています。

しかし、実際問題、仕組み上、賃金が上がらないと年金も上がりません。生活保護基準についても同様です。各野党もそこはきちんと支持者を説得していただきたいのです。

そうしないと、高齢者や生活保護受給者を攻撃して、現役世代に溜飲を下げてもらう傾向の強い「維新」に足をすくわれかねません。年金や生活保護を引き下げて低すぎる賃金に合わせるようなイメージを醸し出し、現役世代に溜飲を下げてもらう「維新」に対して野党(れいわ、共産、社民など。立憲は最近怪しいが)は「低すぎる賃金を上げる」方向で徹底的に闘うべきです。

◆総理との差別化は「賃上げへの熱心さ」で

また、岸田総理が賃上げを打ち出す中で、立憲や共産など既存野党は選択的夫婦別姓や同性婚などいわゆるジェンダー問題に訴えの力点が行き過ぎているように思えます。もちろん、筆者もそれらを軽視するわけではありません。筆者自身も戸籍上は妻の姓にしており、結婚時には様々な不便も感じました。

ただし、少なくとも筆者の同僚の女性労働者にとっても賃上げの方が切実な関心事項のようです。選択的夫婦別姓推進を訴えたからといって、彼女らの野党への支持が高まるとは思えません。

野党は与党・総理との差別化を打ち出そうというのはわかります。それならば、賃上げを「口先だけ」でも出してきた岸田総理に対して、昨年2022年も彼がやるといっておきながら十分にやらなかったことをきちんと指摘。「野党側こそ賃上げに熱心である」ということで差別化すべきです。

◆「労働貴族」は大問題だが「労働運動」は今こそ必要

かつて、野党が労働組合に選挙運動を依存しすぎてきたことは各野党の独自の足腰を弱めました。特に広島の場合は、武器や原発製造の大手企業の労働組合に旧民主党系が依存してきたために、自民党との政策の違いが中央におけるそれよりも分かりにくくなっています。また、労働組合の推薦を得ながら公務労働者の賃下げに賛成するなど、労働者の票を食い逃げしてきたいわゆる「労働貴族」系政治家の問題もあります。

こうしたことを背景に、「労働貴族」(系政治家)を嫌う勢い余って、「労働運動」ひいては「労働者の権利」そのものも軽視する方も少なくない。お気持ちはわからなくはないが、そこは踏みとどまりたいところです。

◆「現役労働者」政治家として他野党にも奮起を促す

筆者は、今後とも、特に地方、それも広島の賃金引き上げを軸に労働運動、政治活動両面で注力します。現役労働者でもある筆者が労働者の賃金大幅アップに注力することで、他の野党政治家も危機感を持って取り組んでいただければ、広島での野党の伸びにつながるでしょう。ひいては武器倍増やそのための増税などで暴走する地元選出の総理の暴走にブレーキをかける一助になると期待しています。

◎筆者の政治活動へのカンパ先

郵便振替口座 01330-0-49219 さとうしゅういちネット

広島銀行本店(店番001) 普通 口座番号3783741 さとうしゅういちネット

ただし、ご寄付頂けるのは日本国籍の方、そして一人年間150万円以下に制限されます。また、

・年間5万円を超えてご寄付頂いた方

・筆者への寄附による所得税の控除を受けられたい方については、法の定めるところにより、政治資金収支報告書等で筆者からご住所・ご氏名・ご職業を広島県選挙管理委員会に報告させていただきます。何卒ご了承ください。

▼さとうしゅういち(佐藤周一)

元県庁マン/介護福祉士/参院選再選挙立候補者。1975年、広島県福山市生まれ、東京育ち。東京大学経済学部卒業後、2000年広島県入庁。介護や福祉、男女共同参画などの行政を担当。2011年、あの河井案里さんと県議選で対決するために退職。現在は広島市内で介護福祉士として勤務。2021年、案里さんの当選無効に伴う再選挙に立候補、6人中3位(20848票)。広島市男女共同参画審議会委員(2011-13)、広島介護福祉労働組合役員(現職)、片目失明者友の会参与。

◎Twitter @hiroseto https://twitter.com/hiroseto?s=20

◎facebook https://www.facebook.com/satoh.shuichi

◎広島瀬戸内新聞ニュース(社主:さとうしゅういち)https://hiroseto.exblog.jp/