優れた経営者として名を馳せてきた稲盛和夫氏が、8月24日に亡くなった。ウィキペディアによると、同氏の経歴は次の通りである。

稲盛 和夫(いなもり かずお、1932年〈昭和7年〉1月21日 – 2022年〈令和4年〉8月24日)は、日本の実業家。京セラ・第二電電(現・KDDI)創業者。公益財団法人稲盛財団理事長。「盛和塾」塾長]。日本航空名誉会長。

京セラやKDDIの創業者。経営に関する著書も多い。ビジネスマンの間で評価が高く、松下幸之助と並んで、経営の神様としてもてはやされていきた。金策に富んだ経済人だった。しかし、日本航空のリストラに大鉈を振るったという批判も浴びた。

この人物の「名言」について書くとき、わたしには素朴な疑問がある。

◆電磁波という新世代の公害

2020年の夏、KDDIはわたしが住む埼玉県朝霞市の城山公園(市の所有地)に携帯電話の基地局を設置した。土地の賃料は、月額で約360円。無料同然の賃料を市に納金し、朝霞市でも電話ビジネスを拡大した。だが、基地局が放射するマイクロ波を1日24時間、365日にわたって被曝させられる近隣住民はたまったものではない。モルモット同然だ。立派な迷惑行為である。

わたしは基地局設置の工事に気づき、KDDIの子会社・KDDIエンジニアリングに工事の中止を求めた。欧米では、電磁波による人体影響を考慮して、基地局の設置には一定の制限を設けている。設置された基地局を撤去するように裁判所が判決を下した例もある。

KDDIエンジニアリングは、わたしの要請に応じて、一旦工事を中止した。そして現場から機材を搬出した。さらに現場を木の柵で囲って、立ち入り禁止にした。

その後、わたしは何度かKDDIエンジニアリングの担当者や朝霞市の職員と話し合った。しかし、KDDIエンジニアリングは、何の合意事項にも至らないまま、一方的に工事を再開して基地局を完成させたのである。朝霞市もそれを黙認した。住民よりも企業に手厚い便宜を図ったのである。

後日、わたしは富岡勝則市長に電磁波の人体影響に関する公開質問状を送ったが、電磁波問題そのものを分かっていない様子だった。

◆企業エゴイズムを露呈

東京都板橋区でも、KDDIが基地局の設置をめぐりトラブルを起こしている。密集した住宅街の中のマンションに基地局を設置したところ、住民たちが撤去を求めて声をあげた。基地局直近の民家の住民は、10数メートルの距離から電磁波の放射を受ける。3階の窓を開けると、目の前に基地局があるので、心理的にも圧迫される。

向かいのマンションの住民たちも、窓のすぐそばに巨大なアンテナがあるので気持ちが滅入ってしまうと話す。寝室を電磁波に直撃されないところへ変えた人もいる。「終の棲家が台無しになった」と嘆いている人もいた。

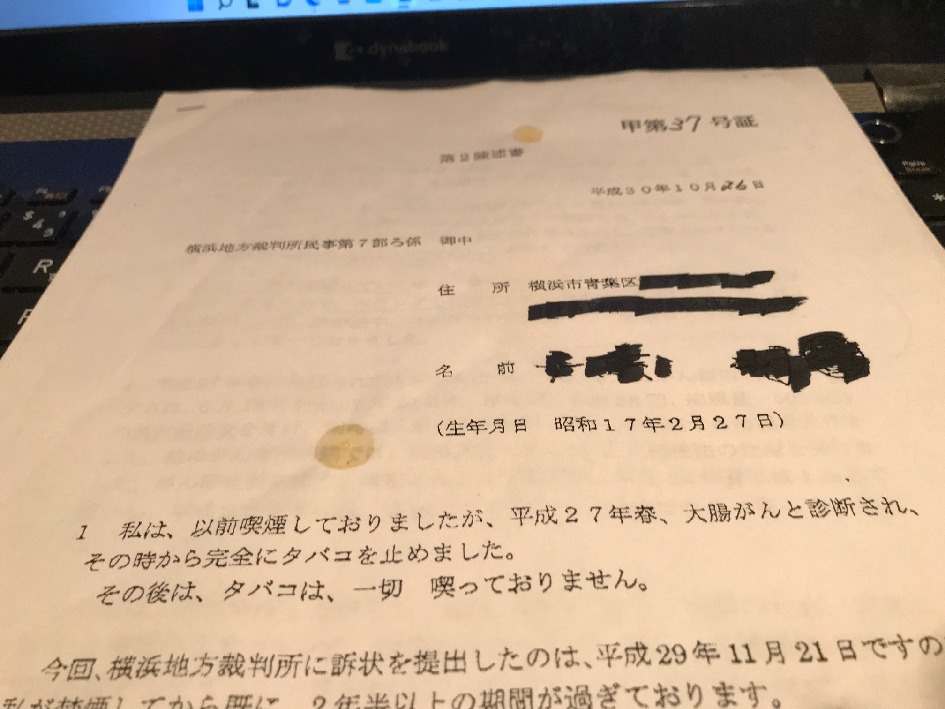

数年前には、やはりKDDIが川崎市宮前区犬蔵でトラブルを起こした。中層マンションの屋上に基地局を設置して、アンテナ直下の住民夫妻の怒りに火を着けた。夫妻のうち、妻はフィンランドの出身だった。

「自国では、民家の屋根や直近に基地局を設置することなど絶対にありえません」

欧米では電磁波による人体影響は、常識となっている。メディアも基地局問題を報じる。

KDDIは、過去に延岡市でもトラブルを起こしたことがある。3階建てアパートの屋上に基地局を設置して操業を始めたところ、近隣から苦情がでた。健康被害が広がり、2009年、30人の住民が操業の差し止めを求めて提訴した。

『朝日新聞』は、提訴前の2007年12月16日、住民らの健康被害について次のように伝えている。

延岡市大貫町5丁目にある携帯電話基地局のアンテナが原因として、住民が健康被害を訴えている問題で、市は14日、先月末に実施した健康相談の結果を公表した。45人が耳鳴りや頭痛を訴えており、大半は基地局が設置された昨年11月以降に自覚症状が出たという。

健康相談は11月29日から3日間、現地で行い60人が訪れた。耳鳴りが31人で最も多く、肩こりが16人、不眠が14人と続いた(複数回答)。胃腸不良や胸の痛みを訴える人もいた。

自覚症状を感じ始めた時期は、基地局が設置された昨年10~12月が22人で半数を占めた。市健康管理課は「結果的に時期が重なった人が多かったが、これが電磁波の影響かは分からない」としている。

判決は、住民側の敗訴だった。それに力を得て、KDDIはそのまま操業を持続した。住民感情よりも、自社の経済活動を優先してきたのである。

◆規制になっていない総務省の規制値

ちなみに総務省が定めたマイクロ波の規制値は、たとえば欧州評議会に比べて1万倍も緩い。実質的には規制になっていない。次に示すのが数値の比較である。

・日本:1000 μW/c㎡ (マイクロワット・パー・平方センチメートル)

・ロシア:10μW/c㎡

・スイス:9.5μW/c㎡

・欧州評議会:0.1μW/c㎡、(勧告値)

◆「経営とは、人として正しい生き方を貫くことだ。」

KDDIが起こした基地局問題の現場へ足を運ぶたびに、わたしは住民らが共通したある疑問を口にするのを聞いてきた。それは、

「経営の神様、稲盛和夫は基地局問題をどう考えているのだろうか」

と、いう問いである。わたしも同じ疑問を抱いてきた。「名言」と実際にやっていることが、言行不一致になっている。

「常に明るさを失わず努力する人には、神はちゃんと未来を準備してくれます。」

「経営とは、人として正しい生き方を貫くことだ。」

「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること」

稲盛氏は、自社のエゴイズムには、無頓着な人物だったのではないか。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)

ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。

◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/

◎twitter https://twitter.com/kuroyabu