5Gの普及に伴って、通信基地局の設置をめぐるトラブルが急増している。通信に使われるマイクロ波による人体影響を懸念して、基地局の設置・稼働に反対する住民。これに対して、あくまでも基地局を設置・稼働させる方針を貫く電話会社。両者の対立が水面下の社会問題になっている。基地局が稼働した後、自宅からの退去を検討せざるを得なくなった家族もある。これはマスコミが報じない深刻な社会問題にほかならない。

◆沖縄県読谷村のケース、「命どぅ宝」

読谷村は沖縄本土の中部に位置している人口4万人の地区である。村の36%を米軍基地が占める。その読谷村で楽天モバイルと住民の間で紛争がおきている。今年4月、読谷村字高志保にある賃貸マンションの屋上に楽天モバイルが通信基地局を設置する計画を打ち出したところ、マンション住民と近隣住民らが反対運動を立ち上げた。

無線通信に使われるマイクロ波に安全性のリスクがあるからだ。総務省は、自ら定めた電波防護指針(規制値、1990年に制定)の安全性を宣言しているが、海外の動物実験や疫学調査で、マイクロ波に遺伝子に対する毒性などが指摘されるようになっている。またマイクロ波による神経系統などの攪乱が引き起こすと思われる体調不良も問題になっている。

その結果、たとえば欧州評議会は、マイクロ波について、日本の規制値に比べて1万倍も厳しい勧告値を設けている。

読谷村住民の反対の声を受けて楽天は一旦、計画を延期したが、10月の終わりになって、工事の再開を告知した。そして11月8日に、抗議に集まった住民たちの声を押し切って工事に着手したのである。

◆埼玉県鴻巣市、欧州評議会の勧告値の約10倍を超える数値を観測

埼玉県鴻巣市でも、楽天の基地局設置をめぐるトラブルが起きている。

今年1月、Bさん(女性)の自宅の直近に、楽天モバイルは通信基地局を設置した。Bさんは事前説明を受けていなかったので、事業主がどの電話会社なのかも分からなかった。幸いに設置場所の地主が楽天の基地局だと教えてくれた。

しかし、地主に電磁波による健康被害についての認識はなく、基地局が住民トラブルの原因になるとは考えていなかったようだ。地主の自宅も基地局の直近にあり、基地局が稼働するとマイクロ波を被曝する。

Bさんは、インターネットで「電磁波からいのちを守る全国ネット」(以下、全国ネット)のウエブサイトをみつけ、同会の運営委員をしているわたしに相談してきた。わたしは基地局を撤去させる方向で、署名を集めるようにアドバイスした。そして署名用紙のひな型を提供した。

しかし、Bさんの住む地域では、住民運動や社会運動に対する偏見が強く、署名は集まったものの「反対運動」を活性化するまでには至らなかった。そこで「全国ネット」が、楽天モバイルの山田善久社長に対して、「すみやかに計画を中止して、基地局を撤去する」ように書面で申し入れた。

Bさんも、楽天モバイルの山田社長に私信を送るなどして、基地局の撤去をお願いした。しかし、山田社長は、撤去に応じなかった。回答すらしていない。

幸いに設置当初は、基地局の操業はペンディングになっていたようだ。Bさんは、マイクロ波の測定値からそう判断した。

賃貸住宅の場合、物件に基地局が設置されたら、転居することによって、マイクロ波に直近で被曝する住環境から逃れることができる。「退避」は積極的な対処方法ではないが、マイクロ波の被曝から逃れる最終手段である。

しかし、分譲マンションの屋上や、一戸建て自宅の近くに基地局が設置された場合、住民はそう簡単に転居するわけにはいかない。自宅を別の場所に購入することなど、普通の市民は簡単にはできない。泣き寝入りしたあげく、延々とマイクロ波の被曝下におかれる。健康被害が起きても、マイクロ波と体調不良の関係が医学的に立証されない限り、電話会社は何の補償もしない。被害者は泣き寝入りするしかない。

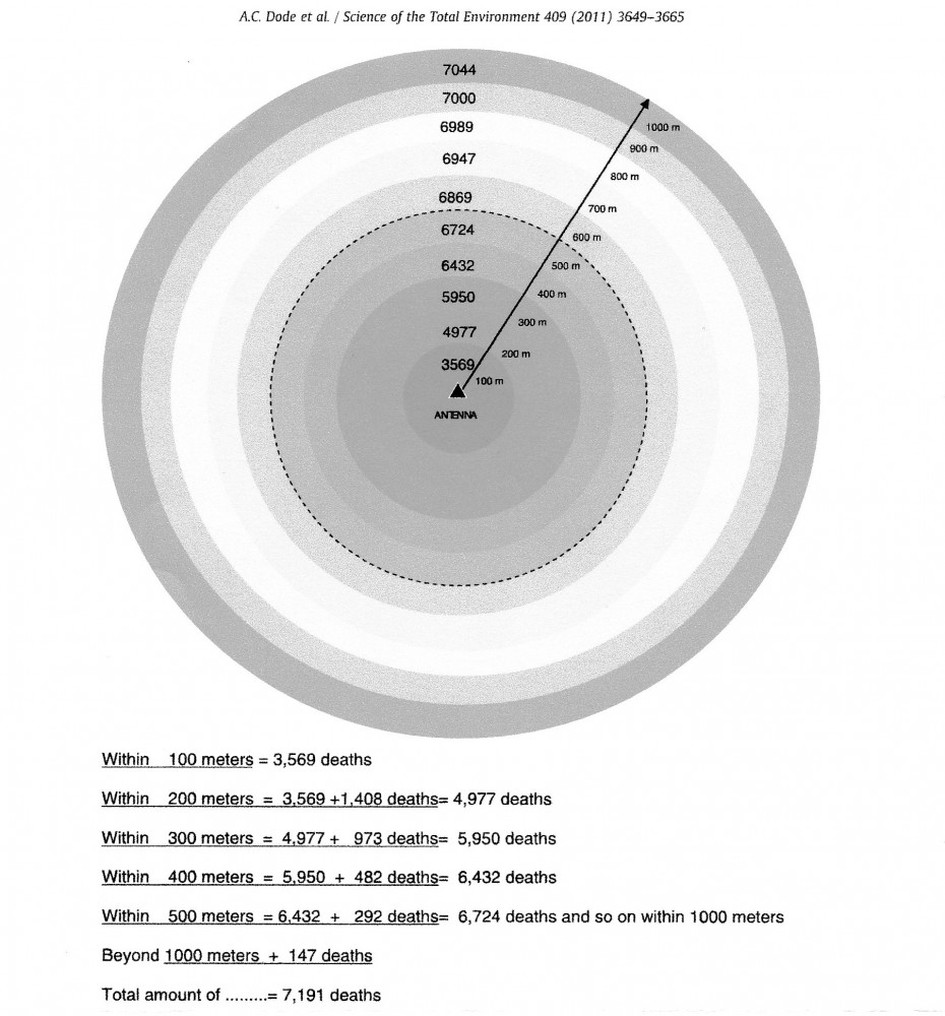

10月の終わりから11月にかけた時期に、楽天はBさんの自宅直近の基地局の稼働を開始したようだ。楽天は、この点についての事実関係を明らかにしていないが、Bさんが電磁波の値を測定したところ急激に高くなっていた。総務省の電波防護指針の範囲内だったとはいえ、欧州評議会の勧告値の約10倍を超える高い数値が観測された。

◆早稲田大の調査、日本人の場合3%から5.7%が電磁波過敏症

俗に「電磁波過敏症」と呼ばれる身体症状がある。 国際疾病分類(I C D10)には、含まれていないために、公式には存在しないが、電磁波によって人体が病的に反応する人々が一定の割合で存在する。人間の神経細胞はごく微弱な電気で制御されているわけだから、それ自体に不思議はない。

たとえば早稲田大学の応用脳科学研究所「生活環境と健康研究会」は、「電磁波過敏症」の有症率は、日本人の場合3%から5.7%であるとする研究結果を公表している。(『京都新聞』2017年2月7日)。問診による調査なので、数値そのものは慎重に検討する必要があるが、「電磁波過敏症」そのものは客観的な症状である。重症になると、電磁波の発生源が多い都市部では生活に困難をきたすこともある。

◆楽天モバイル、5度にわたる内容証明に応えず

群馬県〇〇市に住むCさんは、重度の「電磁波過敏症」である。 みずからの症状について、地元紙に次のような記事を投稿している。

「私は電磁波を発生する物に対して、頭痛やめまい、吐き気、動悸、胸の圧迫感などのさまざまな症状がでます。そのため、スマートフォンやパソコン、テレビ、炊飯器などが使えなくなりました。また、電線の下や携帯電話基地局の近くにもいられなくなりました。症状の改善に努めていますが、発症から約4年たった現在も、ほとんど変化は見られません」

そのCさんの自宅から130メートルほど離れたところに、楽天モバイルは、昨年の秋、基地局を設置した。Cさんは体調が急激に悪くなって、基地局の設置に気付いたという。ただしその時点では、基地局が本当に稼働していたかどかは確認できなかった。

その後、今年の6月になって、Cさんは、地主の奥さんから、「今年の4月から基地局が稼働している」と告げられたという。従って、現在は稼働している可能性が高い。

Cさんは、2020年11月を皮切りに、これまで5回に渡って、楽天モバイルの山田善久社長宛てに、基地局を撤去するように内容証明郵便で申し入れた。その中で、電磁波過敏症により耐えがたい苦痛を味わっていることを繰り返し述べている。たとえば、次の引用は8月31日付けの内容証明である。

「私は、ゴールデンウィークの頃から体調が極端に悪くなっていることを自覚し、自宅の東側周辺には長時間居られなくなりました。胸の圧迫感、動悸、特に目の痛みはひとく、目の奥をカミソリで切られたような痛みを感じ、家の中でもサングラスをし、カーテンを閉め切ったままで過ごしていました。」

山田善久社長宛ての署名も提出した。「携帯電話基地局撤去のお願い」が169筆で、「Cさんが現在住んでいる自宅で生活を続けていくための携帯電話基地局撤去のお願い」が272筆である。しかし、山田社長が方針を変更することはなかった。自社の事業を優先しているのである。

◆高市早苗議員とマイクロ波兵器

自民党総裁選の最中に高市早苗議員が、防衛政策としてマイクロ波で敵基地を無力化する必要性を説いた。軍の関係者は、古くからマイクロ波を兵器に転用する技術を秘密裡に研究してきた。マイクロ波が人体に有害な電磁波であるからにほかならない。旧ソ連は1970年代には、既にマイクロ波の武器を開発している。いわばマイクロ波は曰くつきの電磁波なのである。

マイクロ波による人体へのリスクは、「電磁波過敏症」だけではない。マイクロ波が遺伝子を傷つけて、癌を発症させる可能性も指摘されている。

電磁波・放射線は、図が示しているようにエネルギー、あるいは周波数の違いに基づいて、さまざまな種類に分類されている。周波数が高いものとしては、原発のガンマ線やレントゲンのエックス線がある。低いものでは、家電や送電線からもれる電磁波がある。紫の部分がマイクロ波である。

光も電磁波である。可視できる唯一の電磁波である。そのせいなのか、太陽を浴びすぎると人体への影響があるとする認識は定着している。しかし、それ以外の電磁波・放射線は可視できないので、ガンマ線やX線を除いて、そこに潜んでいるリスクはほとんど認識されていない。

マイクロ波も含めて、電磁波や放射線の安全性に関する論考は、近年、大きく変化している。40年ぐらい前までは、エネルギーが高い放射線は危険だが、エネルギーの低い電磁波は安全という常識が広く普及していた。(ただしマイクロ波を使った兵器開発は、それよりもはるか以前から始まっており、軍関係の専門家らは、その危険性を認識していた。)

1980年ごろからこの定説が変化してきた。最初に変電所や高圧電線などからもれる超低周波の電磁波が問題になった。変電所や高圧電線の近くで小児白血病などの発症率が高いことが分かったのだ。

最近ではすべての電磁波・放射線に遺伝子毒性があるとする考えが、欧米では主流になっている。

こうした学術上の見解の変化に応じて、欧州では無線通信で使われるマイクロ波の規制値を厳しく規制する動きが顕著になってくる。国に先立って自治体などが、独自の規制をはじめたのである。そのために国が定める基準値と、自治体などが定める基準値がダブルスタンダードになる傾向が見られる。それは人命を優先するのか、それとも産業を優先するのかの違いでもある。

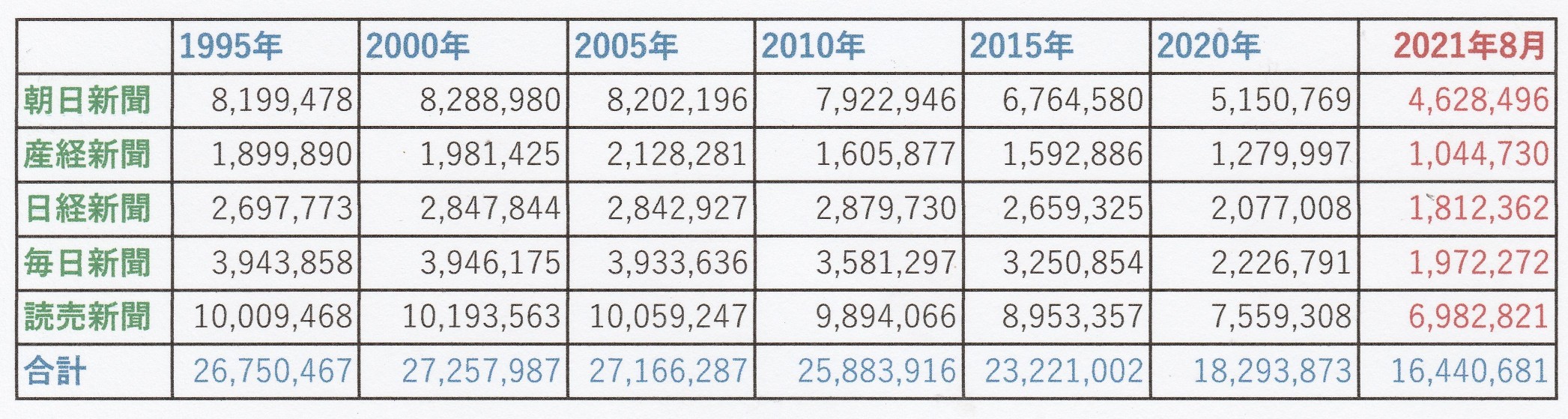

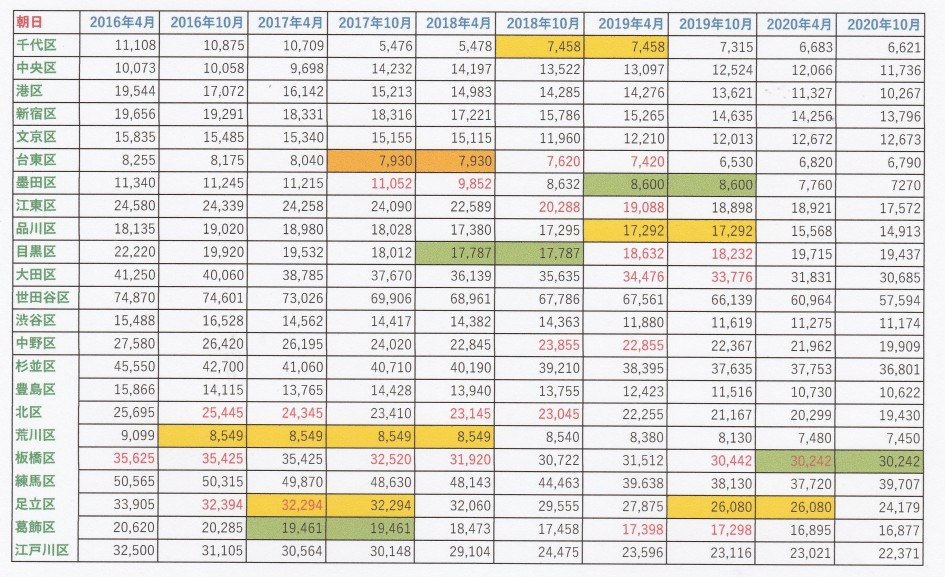

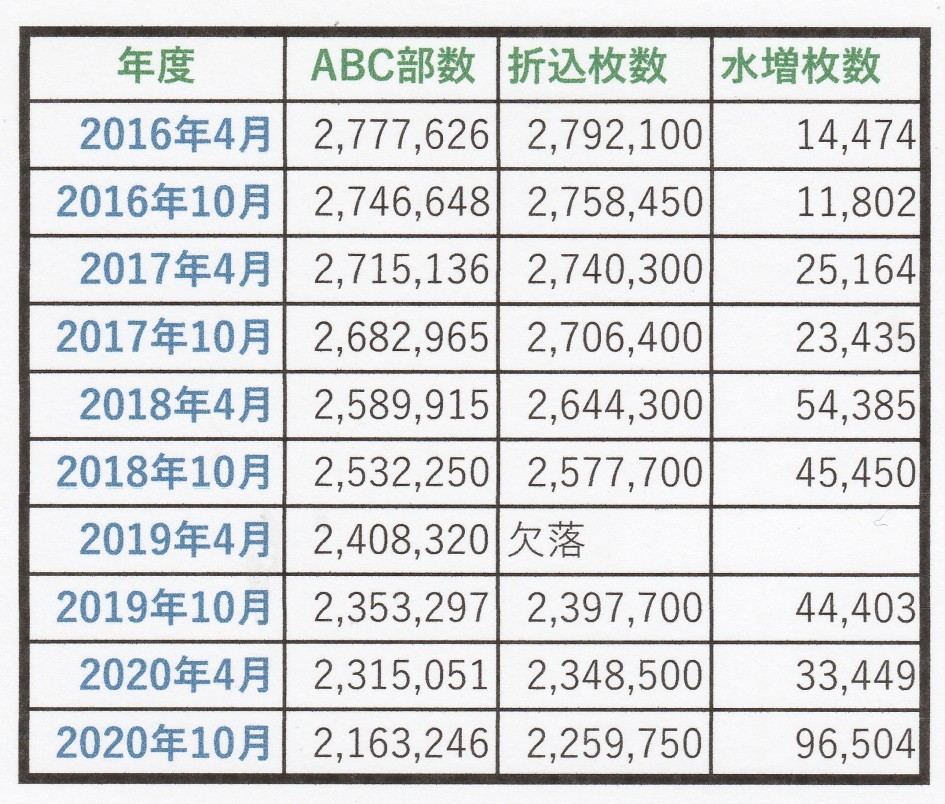

日本の総務省は、規制値の更新を30年以上も怠っている。その結果、現在では米国と並んで世界一ゆるい電波防護指針になっている。たとえば次の数値を比較してほしい。日本の規制値は、欧州評議会の勧告値に比べて1万倍もゆるい。実質的にはまったく規制になっていない。

欧州評議会:0.1μw/cm2

日本:1000μw/cm2

ただ、実際に1000μw/cm2の数値で稼働している基地局は存在しない。たとえばわたしが住んでいる埼玉県朝霞市の中心街で、マイクロ波を測定したところ、1μw/cm2程度だった。

それにもかかわらず、なぜ異常に高い数値が設定されているのだろうか。わたしの推測になるが、それはひとつには将来、無線通信技術が更新されても、電波防護指針が開発の足枷にならないための配慮である。

たとえば「空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム」と言う技術である。これは電波を無線通信だけでなく、スマホなどの充電にも利用するものだ。マイクロ波よりもさらにエネルギーが高いミリ波の使用が想定されている。

【参考記事】ソフトバンクも参入、10m級無線給電が21年度に国内解禁

◆深刻になる複合汚染

ちなみに電磁波による人体への影響を考える場合、電磁波だけを単独で捉えるのではなく、複合汚染との関連の中で考慮しなければならない。複合汚染とは、「2種類以上の汚染物質が環境中や生体内で,相乗的・相互干渉的に影響し合い,被害を大きくする汚染」(ブリタニカ国際大百科事典)である。

米国のケミカル・アブストラクト・サービス(CAS)が登録する新しい化学物質は、1日で1万件を超えると言われている。無論、そのすべてが有害というわけではないが、複合汚染を起こしている可能性が極めて高い。さらにそこに電磁波被曝が加わる。その電磁波も5Gが進化するにつれて、エネルギーの高いものへ更新される。複合汚染は一層複雑になる。

こうした状況下で総務省は、「予防原則」を優先して、基地局の設置を厳しく規制する必要があるのだ。沖縄の人々が使う「命どぅ宝」という言葉は、「命こそ宝」という意味である。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)

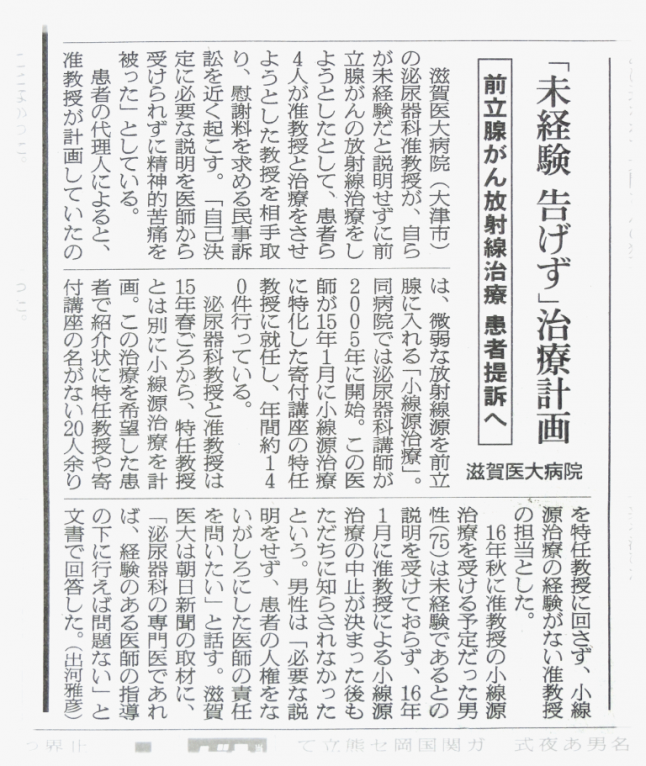

ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。

◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/

◎twitter https://twitter.com/kuroyabu