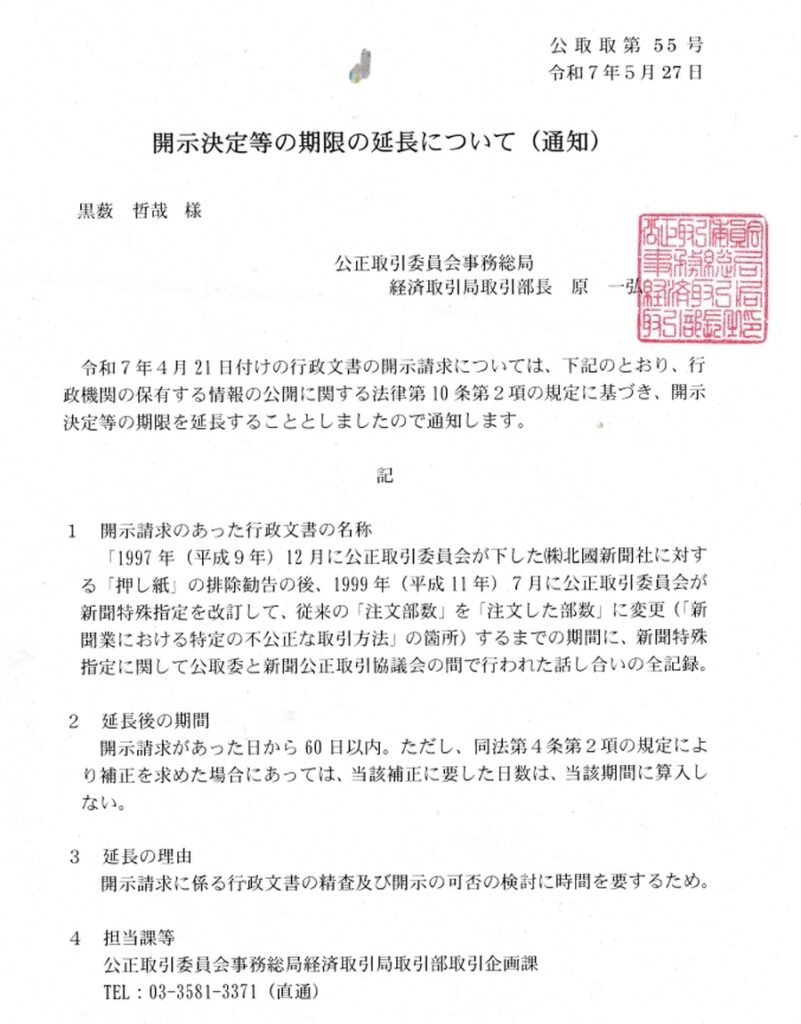

黒薮哲哉

8月20日に東京高裁が判決を下した横浜副流煙事件「反訴」の判決をめぐって、日本禁煙学会の会員である「またも会」(アカウント名)が世論を誘導するとんでもない策略を展開している。判決が認定した作田学理事長による医師法20条違反(無診療による診断書交付を禁止)の認定が行われていないかのような誤解を生む投稿をツイッター上で展開しているのだ。

既報したように、この判決で東京高裁は、作田医師による医師法20条違反を認定した。判決の主旨は、作田医師による医師法20条違反は認定するが、それにより藤井さんが損害を被ったわけではないので、金銭請求は棄却するというものである。ここでいう損害とは、この裁判の争点だった「訴権の濫用」の有無である。

◆「またも会」の手口

「またも会」の手口は、ネット上に判決文を提示する際に、あるテクニックを使って、読者が判決の主旨を誤解して、「医師法20条違反」はなかったかのように誘導する操作である。もっともその操作を意図的にやってのか、それとも偶然なのかはわからないが、偶然にしては、あまりにも低い確率のことが実現された。

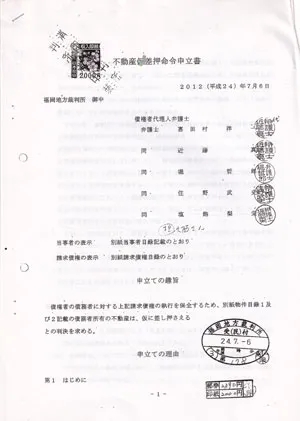

そのテクニックに言及するために、まず作田医師の不法行為を認定すると同時に、藤井夫妻の請求を棄却した判決の箇所を引用しよう。「またも会」のツイート上には、この箇所の記述であるテクニックが施されているのだ。読者は、青文字と赤文字で表示した箇所に注意してほしい。文脈が変わる箇所である。

(2)被被告人作田に対する請求について

ア 控訴人は、被控訴人作田による本件診断書①、②の作成交付について、①記載内容の違法性、②無診察の違法(医師法20条違反)、③作成目的の違法がある旨を主張する。

被被告人作田において、被控訴人A子を診察しないで同人についての診断書を作成したことは、医師による

診断書作成における医師法20条の規律に反するといい得るものであり、

また、被控訴人将登に喫煙を辞めさせるために診断書を作成したことは、診断書作成経過や、その内容の妥当性等も関連し、診断書の趣旨・目的を逸脱すると言う余地もあると言うことができるものの、このことから直ちに、控訴人らの不法行為の被侵害利益に足りる得る利益が侵害されたということはできない。

作田医師が医師法20条には違反したが、藤井夫妻に経済的な損害は与えていないとする主旨の記述である。

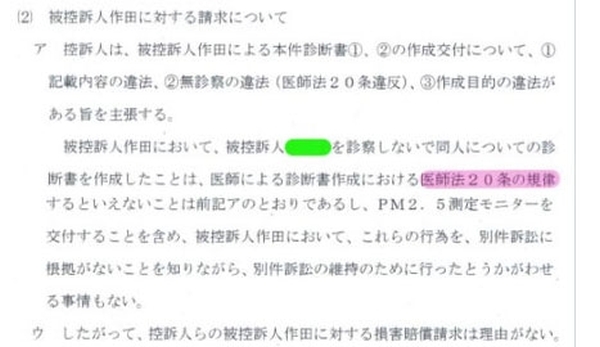

ところが「またも会」がXにアップしたスクリーンショットは次のように表示されている。少なくとも筆者をはじめ複数の知人のスマホ上では、次のように表示された。

全文を書き起こしてみると次のようになっている。

(2)被被告人作田に対する請求について

ア 控訴人は、被控訴人作田による本件診断書①、②の作成交付について、①記載内容の違法性、②無診察の違法(医師法20条違反)、③作成目的の違法がある旨を主張する。

被被告人作田において、被控訴人A子を診察しないで同人についての診断書を作成したことは、医師による

診断書作成における医師法20条の規律

すると言えないことは前記アのとおりであるし、

PM2.5測定モニターを交付することを含め、被控訴人作田において、これらの行為を、別件訴訟に根拠がないことを知りながら、別件訴訟の維持のために行ったとうかがわせる事情もない。

ウ したがって、控訴人らの被控訴人に対する損害賠償はいずれも理由がない

この記述は、作田医師による医師法20条違反はなかったことになっている。赤の箇所から以下が画面上で、すり替わって表示されているのだ。

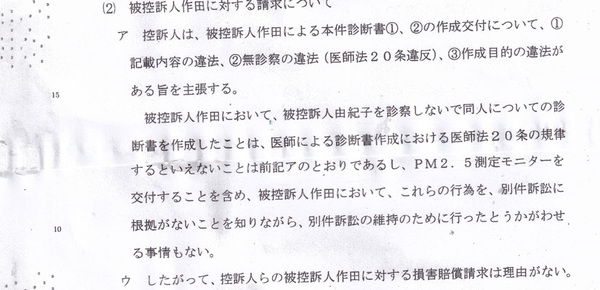

厳密にいえば、判決文の6ページの下から9行目を切り取り、7ページの8行目以下を張り付けた形になっているのだ。繰り返しになるが、それが意図的に行われたかどうは分らない。参考までに、わたしが実験的に偽造したものを下、提示しておこう。上のスクリンショットと同じ構成になる。

スマホではなく、PCで表示しても同じ画面が表示されたが、つなぎ目のカーソルと併せると境界線がみえる。しかし、カソールを操作しながら文面を読む人はほとんどいないだろう。

◆判決の主旨を真逆に解釈する危険性

なぜ、X上の表示でこのような現象が起きたのか。Xに複数の図面をアップした場合、最初に表示される枚数が決まっており、それを超えた枚数については、画面をクリックしてはじめて表示される。したがって「またも会」の投稿では画面をクリックすれば全文が読める。このような方法により、公文書を偽造したのではないという言い訳は一応は可能になる。

しかし、画面をクリックしない限り、読者を誤解に導く可能性が高い。従ってまったく問題がないとは言えない。

筆者が「書面内容」に違和感を感じたのは、事前に判決の全文を読んでいたからである。作田医師による医師法20条違反を否定する記述は、どこにも見当たらなかったことを記憶していたからである。

このような「またも会」の投稿を、仲間と思われる人々が拡散した。その中には、元毎日新聞の有名なジャーナリストも含まれている。画面をクリックして全文を表示できれば、判決の主旨を真逆に解釈する危険性があっても、法的に問題はないのか改めて調査したい。

※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2025年8月26日)掲載の同名記事

を本通信用に再編集したものです。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)

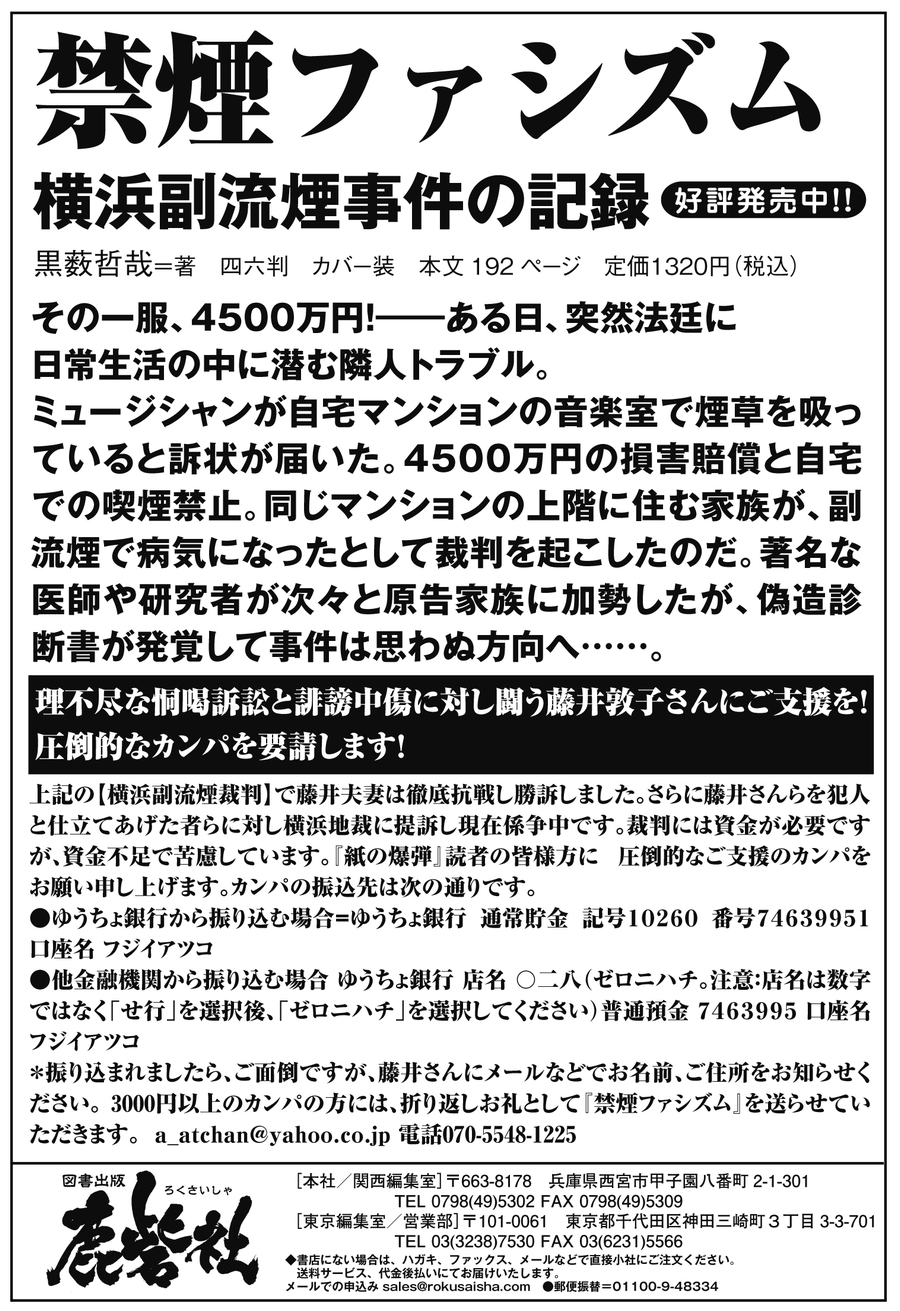

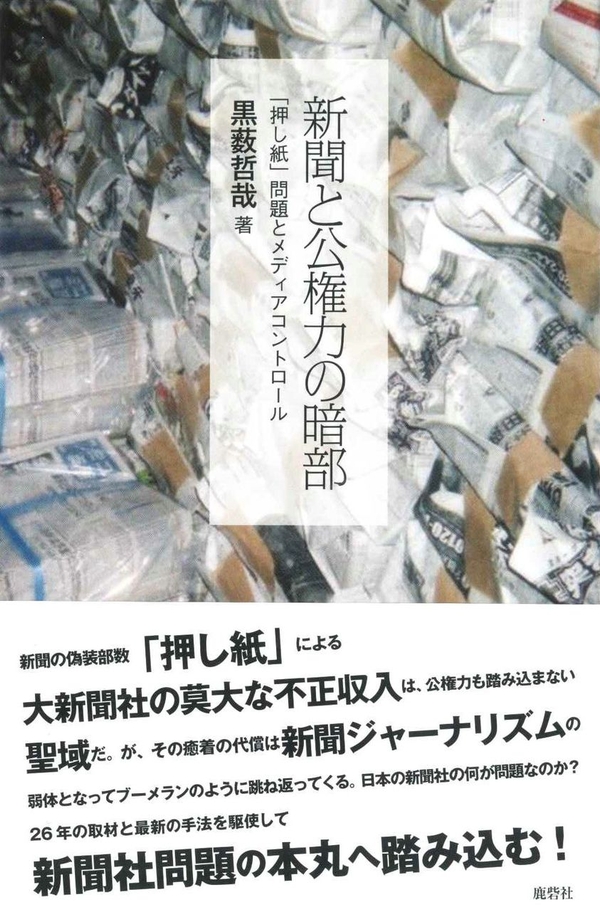

ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。

◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/

◎twitter https://twitter.com/kuroyabu