4月20日に大阪地裁が下した「押し紙」裁判の判決を解説しよう。前回の記事(「読売新聞『押し紙』裁判〈1〉元店主が敗訴、不可解な裁判官の交代劇、東京地裁から大阪地裁へ野村武範裁判官が異動」)で述べたように、判決は裁判を起こした元店主の請求を棄却し、逆に被告・読売新聞の「反訴」を認めて、元店主に約1000万円の支払いを求める内容だった。

5月1日、元店主は判決を不服として大阪高裁へ控訴した。

この判決を下したのは池上尚子裁判長である。池上裁判長は、カウンター運動のリーダー・李信恵と鹿砦社の裁判に、途中から裁判長として登場して、原告の鹿砦社を敗訴させ、被告・李信恵が起こした「反訴」で鹿砦社に165万円の支払い命令を下した人物である。幸いに高裁は、池上判決の一部誤りを認め、賠償額を110万円(+金利)に減額し、池上裁判長が認定しなかった李信恵らの暴力的言動の最重要部分を事実認定した。(※池上尚子裁判長が関わった鹿砦社対李信恵訴訟に関しては本記事文末の関連記事リンクを参照)

読売「押し紙」裁判の池上判決で最も問題なのは、読売による「押し紙」行為を独禁法違反と認定していながら、さまざまな理由付けをして、損害賠償責任を免責したことである。読売の「反訴」を全面的に認め、元店主の濱中勇志さんに約1000万円の支払いを命じた点である。読売の「押し紙」裁判では、「反訴」されるリスクがあることをアピールしたかったのだろうか。

池上判決のどこに問題があるのか、わたしの見解を公表しておこう。結論を先に言えば、木を見て森を見ない論理で貫かれており、商取引の異常さから環境問題、さらにはジャーナリズムの信用にもかかわる「押し紙」問題の重大さを見落としている点である。評価できる側面もあるが、わたしは公正な判決とは思わない。判決は間違っていると思う。

◆「押し紙」による独禁法違反を認定

既に述べたように判決は読売に「押し紙」があったことを認定した。

たとえば濱中さんがYCの経営をはじめた2012年4月の段階で、読売の社員らは新聞の搬入部数(定数)が1641部で、このうちの760部が残紙であることを濱中さんに知らせた。しかし、濱中さんは、

「新規の新聞購読者を獲得して残紙を有代紙に変えることで対応できるなどと考え、そのことを承知の上で本件販売店の経営を引き継いだ」(24P)。

この事実に基づいて、判決は次のように述べている。

「原告が本件販売店の経営を引き継ぐに当たり、本件販売店の定数にいついては、従前の定数を引き継ぐことを当然の前提とされていたものと推測され、定数に関する原告の自由な判断に基づく意向を反映する形で決定されたものであったとは考え難い」(33P)

つまり池上裁判長は、販売店には注文部数を自由に増減する権利が保障されていなかったと認定したのである。

また読売は、普段から販売店に対して「積み紙」(折込広告の水増しや補助金を目的とした部数の水増し)をしないように指導しており、それが守られない場合は販売店を強制改廃することができた。実際、わたしも「積み紙」を理由に販売店を改廃させられた店主らを知っている。「積み紙」を禁止することで、販売店を拡販活動に追い立てる構図があると言っても過言ではない。

こうした販売政策があるわけだから、濱中さんが「自ら、井田(注:読売の社員)が把握していた実配数の2倍近くの定数で被告に対して新聞を注文するようになったとは考え難」いというのが裁判所の判断だ。そして「被告(注:読売)があらかじめ定めた定数を前提に、(注:濱中さんが)新聞を注文するようになったと考えるのが合理的である」と結論づけた。それをふまえた上で、次のようにこの事実を認定している。(33P)

「以上からすると、被告が、原告に定数を指示して当該部数の新聞を注文させたことが推認され、この推認を覆すに足りる証拠は認められない。」(33P)

池上裁判長は、この行為が独禁法の新聞特殊指定(平成11年告示)の3項2に該当すると判断した。次の条項である。

3 発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。

二 販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。

以上を前提として、池上裁判長は読売の独禁法違反を次のように認定した。

「前記のとおり、被告の指示した定数は本件販売店の実配数を2倍近く上回るものであったところ、そのような新聞の供給が正常な商慣習に照らして適当と認めるに足りる証拠はなく、被告の従業員も上記定数と実配数に照らして適当と認めるに足りる証拠はなく、被告の従業員も上記定数と実配数との乖離を認識していたのであるから、被告がその指示する部数を原告に注文させたことに正当かつ合理的な理由がないと認められる。また、被告は、上記のとおり実配数を2倍近く上回る部数の新聞を原告に有代で供給している以上、販売業者に不利益を与えたといわざるを得ない」(34P)

「よって、被告には、平成11年告示3項に違反する行為があったといえる。」(34P)

ただし独禁法違反があったと認定した期間は、2012年の引き継時だけで、その他の時期については認定しなかった。

◆損害賠償も公序良俗違反も認めず

さて、独禁法違反を認定したのであれば、それに対して何らかの制裁を課すのが社会の常識である。取引の実態そのものが異常を極め、しかも被害が広告主にも及び、さらには環境問題(資源の無駄づかい)も含んでいるわけだから、社会通念からすれば、少なくとも「押し紙」は明らかに公序良俗違反になるはずだ。

ところが池上裁判長は、読売に対する一切の損害賠償責任を免責にしたのだ。その理由は、濱中さんが補助金などの支給により、大きな経済的損害を受けていなかったうえに、「押し紙」を前提としたビジネスモデルを承知していたからというものだった。

こうした論法が認められるのであれば、たとえば窃盗で得た金銭が1円とか10円とか、少額であれば返済は不要だと言っているに等しい。商取引の通念からすれば、たとえ数字の誤りが1円でもあれば、返済するのが常識である。

さらに残紙により広告主らから不正に広告料を騙し取る行為-折込広告の水増し行為に関しては、池上裁判長は驚くべき見解を述べている。

「被告の行為が広告主や社会一般に対する詐欺に当たるという点については、仮に詐欺に当たると評価されるとしても、原告との関係において直接問題となるものではないから、被告の行為について、直ちに本件契約を公序良俗に反するものであるとするほどの違法性があることを根拠付けるものとはいない」(35P)

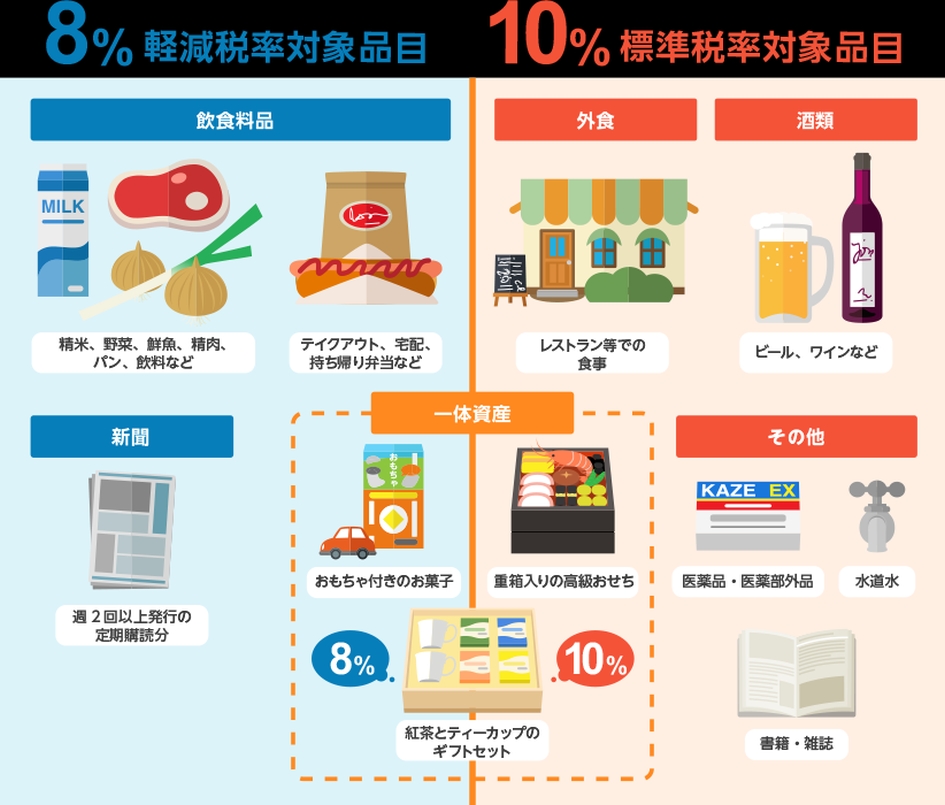

「押し紙」により広告主に被害を与えていても、販売店に対する被害は発生していから、公序良俗違反を適用するには及ばないと言っているのだ。巷では、折込広告(広報も含む)の水増しが社会問題になっているのだが。

◆折込広告の水増し問題も直視せず

池上判決が2012年の販売店開業時について、独禁法違反を認定していながら、その他の時期については認定しなかったのは論理の整合性に欠ける。他の時期についても大量の残紙が存在したことは判決で認定したわけだから、同じ「押し紙」を柱とした同じビジネスモデルの下で、商取引が行われたと解釈するのがより整合性があるはずだが、池上裁判長はなぜか2012年の引き継時だけに独禁法違反を限定したのである。木を見て森を見ない論理を露呈した。

◆「押し紙」を柱としたビジネスモデル

さらに判決は、濱中さんがショートメールで「押し紙」を断っていたことを認定しているが、これについてもあれこれと理由を付けて、読売を免責している。

減紙の要求を受け入れない読売に業を煮やした濱中さんは、ショートメールで「押し紙」を減らすように申し入れた。その記録は、裁判所へ提出されている。次のようなやり取りだ。

(社員)「いきなり整理(注:部数を減らすこと)できないので、次回の訪店でお話しましょ!お互いの妥協策をかんがえましょ。俺をとばしたいなら、そうしますか。」(29P)

(社員)「書面出したら、昨日言った通り、全て担当員のせいになります。俺の管理能力が問われるから、部長ではなく、俺が全て責任とらされます。」「明日から会社でるので、部長と相談するな。少し大人しくしててな。おれに一任しておくれ。」(29P)

(濱中)「溝口社長に話し聞いてもらわないと解決しないでしょう。このままでは」(29P)

(社員)「社長にそれをすると、俺が飛ぶって!どばしたかったらやってくれ!」(29P)

(濱中)「紙の整理どうします?」(29P)

これらのメールから「押し紙」制度の中で、社員が上司と販売店の板挟みになっていることが読み取れる。「俺が全て責任とらされ」るとまで言っているのだ。「押し紙」を柱としたビジネスモデルの中で、読売の社員も苦しんでいる様子が読み取れるのである。ある意味では、社員も「押し紙」制度の被害者なのである。

ところが池上裁判長は、メールの文面から、「押し紙」制度の被害が社員にまで及んでいる実態を読み取ることなく、切り捨てているのである。

たとえば、

「①原告は、被告の担当者とメールのやり取りすることもあったにもかかわらず、平成30年3月以前において原告が減紙を申し出る内容のメールを被告の担当者に送信したことを裏付けるメール等の証拠がないこと、②原告は、前記3(5)アのとおり被告の読者センターに対して苦情等を直接伝えるなどしていたのであるから、本件販売店を担当する被告の担当者に対して継続的に減紙を申し出ていたにもかかわらず一向に応じてもらえない状況にあったというのであれば、被告の本社に対して何らかの働き掛けを行うことが想定できるにもかかわらず、原告が被告の本社に直接減紙を求めたような事情が証拠上認められないこと、③前期3(5)オの平成30年4月の原告と梶原とのメールのやり取りには、『いきなり整理できない』などと、原告が急に減紙の話を持ち出したことがうかがわれる内容が含まれること」

などである。

ちなみに社員が記した「いきなり整理できない」という表現は、これまでの「押し紙」を柱とした商慣行を「いきなり」変えることはできないと、解釈するほうが自然だと、わたしは思う。

なお、日経新聞の「押し紙」裁判でも類似した司法判断(京都地裁、2022年)があった。原告の元店主が書面で20回以上も「押し紙」を断っていたにもかかわらず、販売店と新聞社がこれらの書面を前提に販売店と新聞社が話し合ったから、「押し紙」とは認定できないとする内容だった。判決の方向性を最初から新聞社の勝訴に決めているから、「押し紙」の決定的な証拠を突きつけられると、次々とブラックユーモアのような詭弁を持ち出してくるのである。裁判の公平性に疑問が残るのである。

◆控訴審で補助金制度の検証が必要

濱中さんに対して、約1000万円の支払いを命じた件に関しては、補助金の性質を池上裁判長がよく理解していないとしか言いようがない。濱中さんが補助金の架空請求をしていたので、それによって得た額を返済するように命じたのだが、新聞のビジネスモデルの全体像の中で補助金の役割を考える必要がある。

補助金というものは、ビジネスモデルの構図の中でみると、「押し紙」の負担を軽減すると同時にABC部数をかさ上げして、紙面広告の媒体価値を上げる役割がある。濱中さんの販売店には、常時大量の残紙があったわけだから、それに相応した補助金の額も大きかった。

読売裁判のケースは再検証する必要があるが、一般論で言えば、新聞社はさまざまな名目を付けて補助金を支給する。昔は、封筒に現金を入れてどんぶり勘定で支給したのである。従って領収書があるとは限らない。新聞社が開き直って販売店に「架空請求をしていた」と言えば、販売店は反論ができない。毎日新聞では、1986年に補助金制度を利用した裏金作りも発覚している。(『毎日新聞百年歴史』)

濱中さんのケースが、一般論に該当するのか、控訴審で再検証する必要がある。

改めて言うまでもなく裁判官には、人を裁くただならぬ特権が付与されている。従って公正な判決を故意に捻じ曲げた場合は、司法界から除籍されるべきだろう。(つづく)

※この裁判では、「押し紙」の定義も重要な争点となったが、若干内容が複雑なうえ、新聞業界と公正取引委員会の「密約」の疑惑も含めて、かなり重大な問題を孕んでいるので日を改めて解説する。「密約」の疑惑は、情報公開請求によってわたしが入手した黒塗り文書で浮上した。この点に関しては、筆者の新刊『新聞と公権力の暗部』(鹿砦社)でも言及している。

《池上尚子裁判長が関わった鹿砦社対李信恵訴訟=関連記事》

○【緊急速報!!】「カウンター大学院生リンチ事件(別称「しばき隊リンチ事件」)関連対李信恵(第2)訴訟、大阪地裁で、またしても驚愕の不当判決!(2021年1月29日)

○2・4『暴力・暴言型社会運動の終焉 ── 検証 カウンター大学院生リンチ事件』(紙の爆弾3月号増刊)発行と、1・28対李信恵第2訴訟不当判決について(2021年2月4日)

○【対李信恵(第2)訴訟控訴審逆転勝訴に向けて】リンチを容認し暴力にお墨付きを与えた1・28一審判決(大阪地裁)を許してはならない!(2021年2月16日)

○【報告】対李信恵訴訟控訴審(大阪高裁第2民事部)、3月22日、「控訴理由書」を提出! 同時に、法曹、言論関係者など31名による「公平、公正、慎重な審理を求める要請書」も提出、逆転勝訴に向け私たちは最後まで諦めない! 第1回弁論は5月25日(火)午前10時から(2021年3月29日)

○【カウンター大学院生リンチ事件報道訴訟】速報!対李信恵訴訟控訴審、大阪高裁で一部勝訴判決!素人目にもわかる事実認定の誤りを修正し165万円から110万円に賠償金大幅減額!われわれの闘いは終わらない!(2021年7月28日)

○【カウンター大学院生リンチ事件報道訴訟を検証する〈1〉】 対李信恵訴訟控訴審判決について思うこと ── 反差別運動の未来にとって隠蔽や開き直りは許されない!(2021年8月2日)

○【カウンター大医学院生リンチ事件対李信恵訴訟控訴審判決余話】大阪高裁判決を受けて鹿砦社特別取材班オンライン会議(2021年8月4日)

○【カウンター大学院生リンチ事件報道訴訟を検証する〈2〉】対李信恵訴訟控訴審判決、李信恵がリンチに連座し関与したことを認定したことが最大の成果! 李信恵らによるリンチが「でっち上げ」でないことを証明(2021年8月7日)

○【カウンター大学院生リンチ事件報道訴訟を検証する〈3〉】敗北における勝利!──私たちは“名誉ある撤退”の道を選び、上告はしないことにしました(2021年8月11日)

○【カウンター大学院生リンチ事件報道訴訟を検証する〈4〉】李信恵さん、反差別運動を後退させないために、リンチに連座し関与したことを認定した大阪高裁判決に従い、心から反省し被害者M君に謝罪してください!(2021年8月18日)

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)

ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。

◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/

◎twitter https://twitter.com/kuroyabu