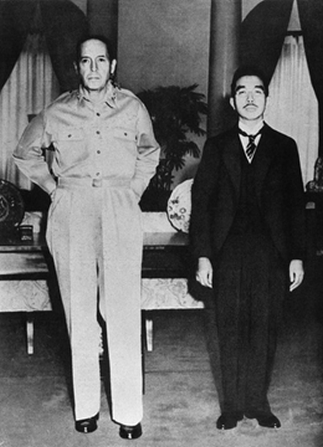

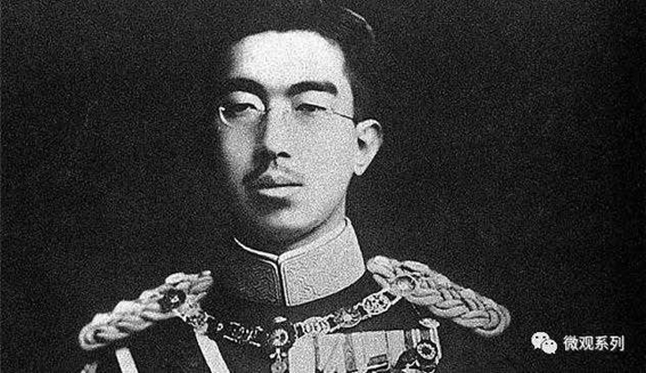

保守派による昭和天皇の評価として「帝王学を修められた英邁」とするものが少なくない。その評価は君子にたいする形式的な賛辞であり、実質は激動の昭和史を国民の苦難とともに生きてきた共感であろうか。

かえりみて上記の賛辞をみたす内実があるとしたら、戦中の戦争指導の過多による講和工作の遅滞を別として、時におうじて適切な対応をこなした几帳面さであろう。大正天皇が女官制度(側室)を遠ざけ、昭和天皇において廃止したこと。人間宣言や皇太子への民主教育、これから取り上げる皇太子の民間人との結婚など、天皇制と皇室の民主化に果たした、一定の役割はみとめられるべきであろう。

だがそれにしても、中国戦争における和平工作の不徹底。太平洋戦争の開戦時における和平工作の不徹底、サイパン陥落を目途に講和へ転じることができなかった「戦争ギャンブル症候群」ともいうべき戦争指導へののめり込みは、その道義的責任や法的責任(形式)をこえて、戦争犯罪への責任が問われてしかるべきであった。

小野田寛郎が言うとおり、昭和天皇の責任の取り方における出処進退の不明確さが、戦後日本の無責任な風潮をもたらしたのは疑いないところなのだ。その昭和天皇の戦後をたどってみよう。

◆昭和天皇の戦後改革

昭和天皇の「人間宣言」は有名だが、原文(ほぼ漢文カナ書き下し)を知っている人はあまりいないのではないだろうか。正確にいえば、日本は神話の国ではなく、天皇も現御神ではないと言っているだけで、天皇が人間だとはひと言も書かれていない。

参考までに、原文の冒頭部と訳文(全文)を掲載しておこう。冒頭には「五箇条の御誓文」が引用され、わが国は近代化の「国是」として民主主義があった。とすることで、明治維新の精神に立ち返り、国家再建にいそしもう、というほどのものだ。

【原文冒頭】

茲ニ新年ヲ迎フ。顧ミレバ明治天皇明治ノ初国是トシテ五箇条ノ御誓文ヲ下シ給ヘリ。曰ク、

一、広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ

一、上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フヘシ

一、官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメンコトヲ要ス

一、旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ

一、智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ

叡旨公明正大、又何ヲカ加ヘン。朕ハ茲ニ誓ヲ新ニシテ国運ヲ開カント欲ス。須ラク此ノ御趣旨ニ則リ、旧来ノ陋習ヲ去リ、民意ヲ暢達シ、官民拳ゲテ平和主義ニ徹シ、教養豊カニ文化ヲ築キ、以テ民生ノ向上ヲ図リ、新日本ヲ建設スベシ。

【訳文=全文】

ここに新年を迎える。かえりみれば、明治天皇は明治の初め、国是として五箇条の御誓文をお示しになられた。それによると、

一、幅広く会議を開き、何事も議論をして世論に従い決めなければならない

一、身分の高い者も低い者も心をひとつにして、積極的に国のあり方を考えていかなければならない

一、中央政府も地方の領主も、庶民に至るまで、それぞれ志を遂げ、人々が生きていて幸せに感じる事が重要である

一、古くからの悪しき習慣を打ち破り、人類普遍の正しい道に基づいていかなければならない

一、知識を世界に求め、大いにこの国の基盤となる力を高めなければならない

お考えは公明正大であり、付け加えなければならない事柄は何もない。わたしはここに誓いを新たにして国の運命を開いていきたい。当然このご趣旨に則り、古くからの悪しき習慣を捨て、民意を自由に広げてもらい、官民を挙げて平和主義に徹し、教養を豊かにして文化を築き、そうして国民生活の向上を図り、新日本を建設しなければならない。

大小の都市の被った戦禍、罹災者の苦しみ、産業の停滞、食糧の不足、失業者増加の趨勢などは実に心を痛める事である。しかしながら、我が国民は現在の試練に直面し、なおかつ徹頭徹尾、豊かさを平和の中に求める決意は固く、その結束をよく全うすれば、ただ我が国だけでなく全人類のために、輝かしき未来が展開されることを信じている。

そもそも家を愛する心と国を愛する心は、我が国では特に熱心だったようだ。 今こそ、この心をさらに広げ、人類愛の完成に向け、献身的な努力をすべき時である。

思うに長きにわたった戦争が敗北に終わった結果、我が国民はややもすれば思うようにいかず焦り、失意の淵に沈んでしまいそうな流れがある。過激な風潮が段々と強まり、道義の感情はとても衰えて、そのせいで思想に混乱の兆しがあるのはとても心配な事である。

しかし私はあなたたち国民と共にいて、常に利害は同じくし喜びも悲しみも共に持ちたいと願う。私とあなたたち国民との間の絆は、いつもお互いの信頼と敬愛によって結ばれ、単なる神話と伝説とによって生まれたものではない。天皇を現御神(あきつみかみ)とし、または日本国民は他より優れた民族だとし、それで世界の支配者となる運命があるかのような架空の概念に基くものでもない。 私が任命した政府は国民の試練と苦難とを緩和するため、あらゆる施策と政府の運営に万全の方法を準備しなければならない。同時に、私は我が国民が難問の前に立ち上がり、当面の苦しみを克服するために、また産業と学芸の振興のために前進することを願う。我が国民がその市民生活において団結し、寄り合い助け合い、寛容に許し合う気風が盛んになれば、わが至高の伝統に恥じない真価を発揮することになるだろう。 そのようなことは実に我が国民が人類の福祉と向上とのために、絶大な貢献をなす元になることは疑いようがない。

一年の計は年頭にあり、私は私が信頼する国民が私とその心をひとつにして、自ら奮いたち、自ら力づけ、そうしてこの大きな事業を完成させる事を心から願う。

以上のごとく、天皇の人間宣言は文言にはない。国民が「臣民」ではなくなったというのは、つぎのフレーズによるものであろう。

天皇と国民の絆は「信頼と敬愛」によって結ばれるべきで、わたしが任命した政府は国民のために万全の施策を準備しなければならない、と。

◆皇室現代化(民主化)の妙案とは?

さて、明治大帝の全国巡幸にならって、昭和天皇は国民との接点を親しくするいっぽう、皇室改革も具体化しなければならなかった。そのひとつは東宮(皇太子)の教育であり、その結婚もまた現代的(民主主義的)なものにしなければならない。皇統の継承とはつまり、皇位継承者の婚姻がその真髄なのである。

しばらく戦争にかかる暗いテーマがつづいたので、ここからは天皇家の唯一性という、皇統の正統性の根幹。すなわち婚姻をテーマにすすめていこう。そのことはまた、現在の秋篠宮家にかかる自由恋愛結婚にかさなるテーマでもある。(つづく)

◎[カテゴリー・リンク]天皇制はどこからやって来たのか

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。