◆国際根拠地論

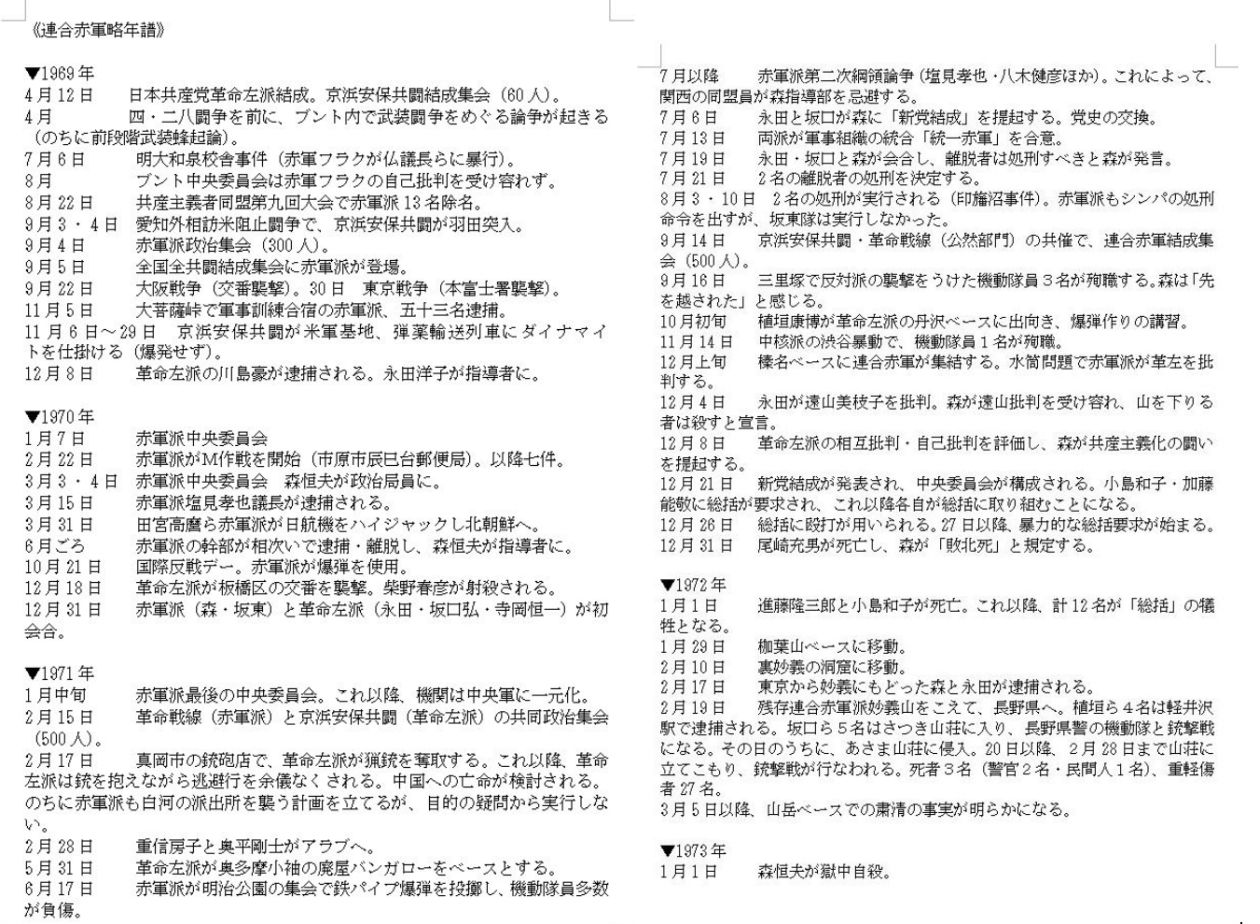

三島由紀夫も落胆した69年の10.21(国際反戦デー)の不発のあと、赤軍派中央委員会では、塩見孝也による「国際根拠地論」が提案される。キューバへの渡航、アメリカの左派勢力との合流。要するに、海外亡命である。そのための手土産として、首相官邸を数十名で占拠する方針が採られた。この計画の準備が、大菩薩峠の福ちゃん荘での軍事合宿だったのだ(53名逮捕)。

国内での武装闘争の行き詰まりが、海外渡航の準備をうながしたのである。そしてそれは、よど号ハイジャック事件(北朝鮮渡航)として決行される。田宮孝麿らの幹部が北朝鮮に渡る(本来の目的はキューバだった)いっぽう、大衆運動としても海外渡航がはかられた。

すなわち、元赤軍フラクの藤本敏夫が事務局長をつとめるキューバ文化交流研究所を媒介に、赤軍派系・ブント系の学生をふくめた「サトウキビ刈り隊」が組織され、数十人単位がキューバに渡航したのである。この事実は、あまり知られていない。のちに「サトウキビ刈り隊」は公安当局の「スパイ説」流布により、キューバ当局から強制送還された。

◆あいつぐ弾圧と指導部の逮捕

こうした派手な闘いは、公安当局の猛烈な弾圧をまねいた。塩見孝也、高原浩之ら赤軍派の指導部があいついで逮捕されたのだ。赤軍フラクから脱落していた森恒夫が、この時期に台頭してくることになる。

国内指導部では、古参の堂山道生だけが健在だったが、森とは反りが合わない。やがて堂山は組織を去っていく。森に言わせれば「俺が論争に勝ったから、堂山が去っていった」ということになるが、重信房子がそうは考えなかったという。その重信房子は唯一、森に批判的なことを言える立場だったが、アラブ行きの準備で、国内残留組の指導には関われなかった。

こうして森恒夫が組織の中枢で、とくに中央軍を私兵的に統括するようになるのだ。大会が開かれないという理由で、中央委員会も開かれなくなる。森の独裁的な指導のもとで、ペガサス作戦(獄中指導部の奪還)、ブロンコ作戦(日米同時蜂起)は実現できなかったものの、マフィア作戦(銀行強盗)だけが実現されていく。

革命左派においても、苛烈な弾圧は組織が身動き取れないところまで来ていた(69年12月に川島豪が逮捕される)。70年の12月18日に交番を襲撃して、柴野春彦が警官に射殺され、翌71年2月に真岡の銃砲店で猟銃を奪取。この事件が、公安当局の猛弾圧を招くことになるのだ。

◆獄中指導部奪還作戦の挫折

赤軍派においても、ペガサス作戦として検討された獄中指導部奪還は、革命左派においてはかなり現実的なものとして計画されていた。獄中の川島豪が転向を装ったり、銃砲店での猟銃奪取は具体的な計画に沿ったものだった。

キューバを目的地に海外渡航を実行した赤軍派にたいして、毛沢東主義の革命左派は中国を念頭に、海外渡航作戦を検討していた。それは50年代に、朝鮮戦争の関係で共産党がレッドパージに遭った際、徳田球一(書記長)が中国に渡航・潜伏したのをモデルに考えられたものだった。

それにしても、猟銃を奪取したのはよいとして、どうやって獄中指導部を奪還するつもりだったのだろうか。まったく現実性がなかったわけではない。外国の領事館の要人、皇族の誘拐が検討されていたのだ。最終的には、横浜拘置所から裁判所まで護送されるのを狙ってという作戦に落ち着いたが、猟銃奪取後の猛烈な弾圧はそんな計画が具体化するのを許さなかった。

その国外脱出論は、国内での活動の困難を感じた永田洋子によって、自分たちの中国渡航案として組織に提案される。日本国内では、禁猟期に猟銃を撃っただけでも通報されて、軍事訓練も行なえないからというものだった。この案は、のちに赤軍派にアジト網を提供されることで、国内での活動の見通しが立つとともに立ち消えになる。

◆両派の初会合

前述した交番襲撃事件(1名射殺される)は、革命左派を新左翼界隈のステージに押し上げた。赤軍派の獄中幹部から称賛が送られ、殺された柴野春彦は武装闘争の英雄とされたのだった。

これを受けて、赤軍派と革命左派の最初の会合がひらかれた。赤軍派からは森恒夫・坂東國男、革命左派は永田洋子・坂口弘・寺内恒一である。のちの連合赤軍の指導部である。このさい、森恒夫が永田の海外渡航案を批判することで、革命左派の中国行きはなくなった。

このとき、森恒夫は革命左派の指導者が永田洋子なのか坂口弘なのか、それとも寺内恒一なのか、わからなかったと後に述べている。革命左派の幹部三人が、ともに理論的な突出力がなかったことを、この森の感想は言い当てている。

河北三男が組織を去り、川島豪および古参党員が身動きができなくなっていた革命左派は、トコロテン式に、指導力の未熟な永田をトップにしたのである(幹部による党内選挙)。

森恒夫という人物については、元赤軍派の関博明氏から聞いたことがある。何ごとも「お前はどうなんだ?」と追及するタイプで、その一方では年下の者たちには「親父さん」と、好かれていたという。のちに森が獄中自殺したとき、かれらは権力による謀殺を疑ったという。

永田洋子は、自殺した森よりも悪辣に表現されることが多いが、のちに交流のあった瀬戸内寂聴によれば、可愛らしい女性だったという。相手のことをよく観察し、心理を読むのに長けていたというのは、当時のメンバーの証言である。

◆銃と爆弾

革命左派が銃砲店を襲い、猟銃を奪取するのは初会合の翌年の2月17日である。この革命左派の銃器奪取が、じつは森の戦術思想に大きな影響を与えることになるのだ。

赤軍派は梅内恒夫という、爆弾の神様の異名をとるメンバーを軸に、植垣康博らが爆弾製造の専門班として武装化をはかっていたが、銃器を手に入れることは出来ていなかった。そのいっぽうで、M作戦だけが順調にいき、赤軍派の兵站を豊かにしていた。

森の戦術思想を変えたのは、はからずも爆弾闘争の成功だった。

すなわち、71年6月17日(沖縄闘争)で、中核派のデモ隊の背後から赤軍派が爆弾を投擲し、爆弾闘争に成功したのだ。機動隊員に多数の負傷者が出ている。この爆弾闘争が71年には、ノンセクトをふくむ新左翼各派の爆弾闘争の爆発につながる。

この爆弾闘争はしかし、無関係の一般市民をも巻き込みかねない。無政府主義の武装闘争ではないかという疑問が、森の脳裡に生じたのだ。目標が不正確な爆弾闘争ではなく、殺し殺される情勢のもとで、勝ち抜けるのは銃と兵士の結合であると。この銃物神化の思想は、永田洋子のものでもあった。

やがて、関東でM作戦の成果を挙げていた坂東隊いがいの赤軍派中央軍は、軒並みに逮捕されてしまう。赤軍派の戦力の低下は、革命左派との距離を縮めた。カネと銃器を交換する案が、両派を緊密な関係にさせるのだ。

そしてもうひとつ、両派を急接近させる事態が起きる。両派ともに、組織内部に脱落者や不安分子(不満分子ではない)を抱えていたのである。死という壁が、両派にせまっていた。(つづく)

[関連記事]

◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈1〉71年が残した傷と記憶と

◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈2〉SM小説とポルノ映画の淵源

◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈3〉連合赤軍と内ゲバを生んだ『党派至上主義』

◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈4〉7.6事件の謎(ミステリー)──求められる全容の解明

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。