◆「端境期の時代」挑戦の赤軍派

「最後の京都」は“Fields Of Gold”-「辛い別れの時」を敢えて明るく、「晴れやかに送り出す時」、「“黄金の世界を歩む”時」にしてくれた最後の恩人の心遣いを胸に私の上京は幸せな旅立ちとなった-ありがとう! ただ前を向いて進もう、互いに! この思いを胸に私は京都を離れた。

列車は午前0時前の京都始発「東京行き」各駅停車鈍行、大学時代からよく東京遠征に利用した懐かしい古い車体、私は数々の青春の記憶を刻む硬い座席に新天地に向かう身を委ねた。何が待っているかは想像できない、でも自分は組織と同志を得てこれから革命の舞台に立つのだ。心配よりも期待に胸膨らむ、そんな感じの旅立ちだった。

東京到着は翌朝正午前、連絡先に電話を入れた、ただならぬ声がして「すぐに新聞を買って読んでから来い」と指示された。朝刊トップにはその日の未明、「大菩薩峠で軍事訓練中の赤軍派全員逮捕!」の見出しが躍っていた。奇しくも赤軍派にとって一大事変のあった11月5日に私は東京に到着することになった。この日の事変が後の「国際根拠地建設」のためのよど号ハイジャック闘争-朝鮮への飛翔、私の今日につながる運命の分岐点、その契機になることになる。私の上京の日が自分の人生を決める契機となる日とは! いま思えば不思議な運命の悪戯??

指定の場所に行くと「そういう事情だからまず救援をやってもらう」と指示を受けた。

赤軍派の救援事務所は王子にあった。「アポロ」と呼ばれていた一軒家の事務所にその日から詰めることになった。当初は電話の応対が基本だった。指導的幹部らはほぼ逮捕状が出ていたので地下に潜行、主立った活動家も同じだった。しかも大菩薩峠で大量逮捕者を出した軍事行動直後だけに警察の追求、監視は厳しく、相互の電話での連絡がいわば生命線、警察の盗聴を前提に連絡先の電話番号は暗号で伝え、逮捕状のある幹部、活動家はみな偽名を使った。初っぱなから「地下活動」の異様な空気の中で私の政治活動が始まった。外出時は常に尾行を警戒した。地下鉄に乗るときはドアの閉まる直前に飛び乗るとか……赤軍派の活動モードは予期通りまさに非日常の生活だった。

ある時、「○○高校の××です。渋谷さんにこれから全校ストライキに突入すると伝えてください」との連絡を受けた。凄くせっぱ詰まった高校生の声、戦場からの報告だった。東京は常時戦場、高校生までが闘っている、そんな強烈な印象を受けた。「渋谷」とは当時の田宮の偽名、山手線各駅の名前を使い分けていたのだ。

後にアポロは西新宿の柏木町に移ったが、そこにも高校生がよく来た。別の高校に通う恋人が大菩薩で逮捕され「救援を手伝う」という女子高生が来た。貝津女子校の生徒とか言っていた。大人しそうで清純な「良家のお嬢さん」風の女子高生だった。私の「ならあっちに行ってやる」時代を想起させる東京の早熟な十代を目にした私はなんとか彼女たちを応援したいと思ったものだ。ミニスカートにブーツという超カッコイイ姉御肌の女子高生もいた。救援事務所は男子高校生には縁のない所だから来るのは女子高生。赤軍派は高校生に人気があると聞いてはいたが女子高生までいて、その現実を目の当たりにした思いだった。新しい世代に人気があるということはとてもいいことだ。これは私の赤軍派への信頼を高めるものだった。

後に小西(隆裕)から聞いた逸話だが、大菩薩峠での軍事訓練対象者を募るオルグ時、大学生は躊躇するものが多かったが高校生はちがったという。赤軍派の方針では、その軍事訓練部隊はそのまま「70年安保決戦」の先陣を切る首相官邸占拠・前段階武装蜂起を担う戦闘部隊になる、だから大菩薩に行くかどうかは「命がけの軍」に入るかどうかの決心を各人に問う性格を帯びた。

その時、ある高校生が躊躇する大学生たちにこう言ったそうだ。「気にしないでください、僕たちがやりますから」と。躊躇する大学生たちを責めるのではなく、むしろ彼らを気遣い慰める態度に出たことに驚きとても感動した、そう小西は話してくれた。「自己犠牲という花」はいつもこのように美しい。

この高校生は1年生、まだ15歳だったという。どうしてこんな高校生が生まれてきたのだろう?

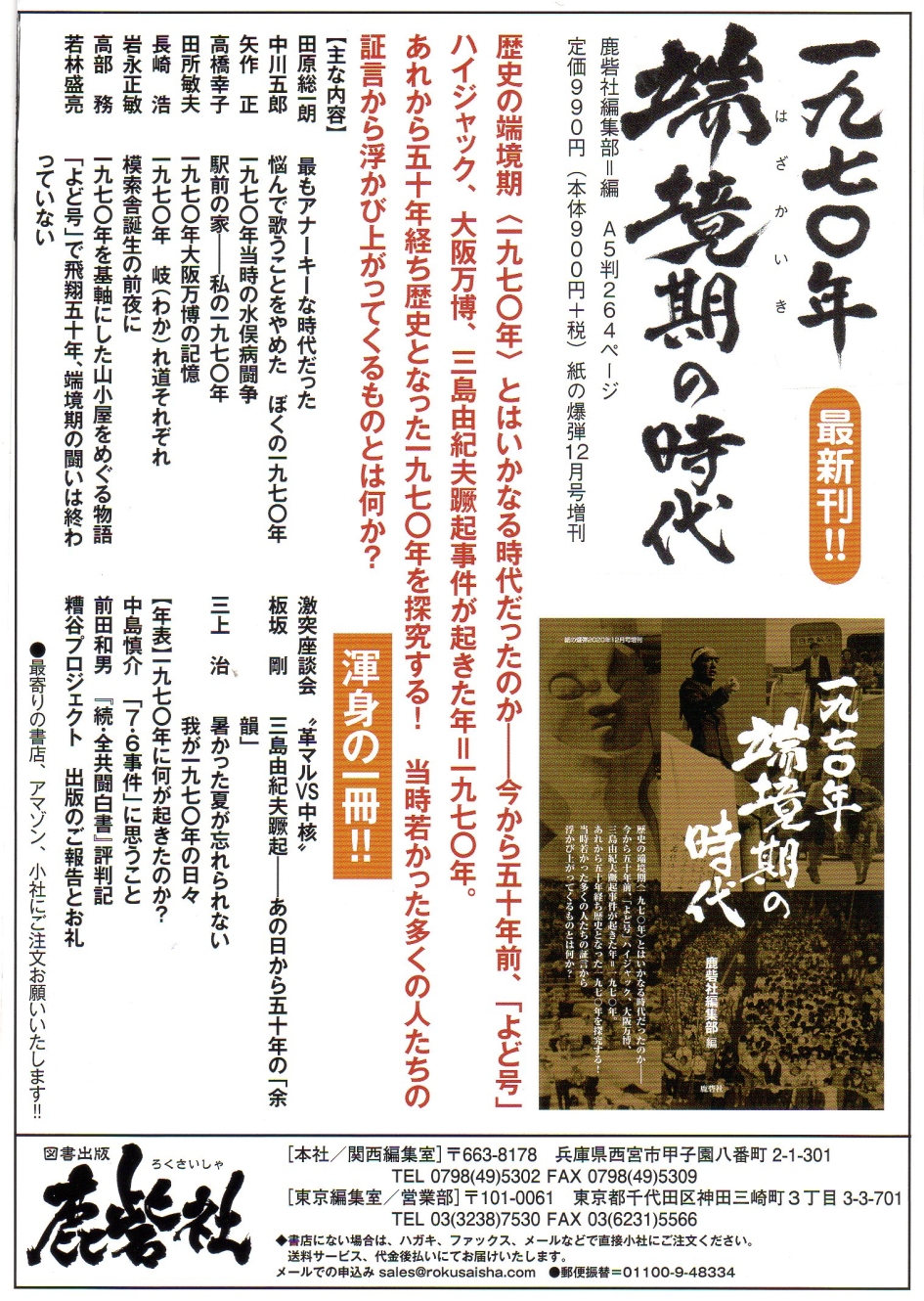

「端境期(はざかいき)の時代」は「1970年」を象徴する言葉として鹿砦社が本のタイトルにしたものだが、革命の端境期は‘69年中盤以降にすでに始まっていた。

端境期とは、毎年3、4月の春期になると前年秋収穫の新米が古米に代わって出回る時期だが、もし前年度が不作や凶作で新米が提供されなければ、古米を食べ尽くした後には飢えと餓死が待つという時期を指す言葉だ。

1970年は「70年安保決戦」の年、しかし「古米が尽きて新米が出なければ餓死が待つ」、そんな革命の端境期だった。

1967年秋の「ジュッパチ-山﨑博昭の死」を契機とし‘68年に熱い政治の季節の始まった革命は、‘69年東大安田講堂死守戦敗退以降、日を重ねる毎に全国大学のバリ解除で学生運動は活動拠点を失い後退局面に入る。そして‘70年には既存の革命勢力は力を失い新しい革命勢力が出なければ「安保決戦など夢のまた夢」どころか「革命の餓死」が待っている、そんな端境期の様相を呈するようになった。このままではいけない! 誰もがそれを感じていた。

こんな時期に革命の舞台に立った私や高校生が赤軍派に求めたのは端境期に現れるべき「古米」に代わる「新米」、革命を餓死から救う新しい革命勢力の逞しい生命力だった。これまでと同じ「ゲバ棒とヘルメット」では餓死が待つだけ、赤軍派の攻撃的路線、「軍」による武装闘争を端境期突破の「新米出現」と期待を寄せ、赤軍派の闘いに一縷の望みを託しこれに全てをかける、そのようなものだったと思う。もちろん何か確信があってのものではなかった、でも少なくとも黙って餓死を待つよりは挑戦すべき価値があると思ったのは確かだ。いまでは想像もつかないだろうが当時はそのような切迫した現実があったのは確かだ。

幕末維新の思想家、革命家、吉田松陰は次のような言葉をわれわれに遺している。長いが引用する。

やろう、とひらめく。

そのとき「いまやろう」と腰を上げるか、「そのうちに」といったん忘れるか。

やろうと思ったときに、なにかきっかけとなる行動を起こす。それができない人は、いつになっても始めることができない。むしろ次第に「まだ準備ができていない」という思いこみの方が強くなっていく。

いつの日か、十分な知識、道具、技術、資金、やろうという気力、いけるという予感、やりきれる体力、そのすべてが完璧にそろう時期が来ると、信じてしまうのだ。

だがいくら準備をしても、それらが事の成否を決めることはない。

いかに素早く一歩を踏み出せるか。いかに多くの問題点に気づけるか。いかに丁寧に改善できるか。少しでも成功に近づけるために、できることはその工夫でしかない。

(「超訳 吉田松陰-覚悟の磨き方」:サンクチュアリ出版)

まだ革命は死んではいない、至る所に残り火は燻っている、この火をかきおこすものは何か? 新たな次元の闘いの勝利でみなに勇気を与えること、それが赤軍派だ、そんな風に考えたと思う。少なくとも私はそんな感じだった。いずれにせよ「新米」をめさす挑戦者が出るべき時期だったことは確かだ。その「新米」創出の一翼を担う、それは光栄なことだ、そんな心意気だった。

しかしながら赤軍派の闘いは「新米」を提供するに至らなかった。2年後の「連合赤軍事件」とその後、世を覆った革命運動への失望と幻滅を招くという「結果」を見てもわれわれ赤軍派の闘いは多くの問題点を含んでいた、その挑戦は失敗だったことは明らかだ。

でも誤解を恐れずに言えば、あの時、赤軍派で闘ったこと自体には何の後悔もない。少なくとも私はそう考えている。龍一郎さん式に言えば、「人生に 無駄なものなど なにひとつない」。

なぜこんなことを言うのかと言えば、当時、赤軍派に結集した若い高校生などの心には端境期特有の「新米を産み出す」という「挑戦者の魂」、松陰の言う「やろう、とひらめく」があったことだけは語っておきたいと思うからだ。事を成すに当たって「挑戦者の魂」はとても重要なことだ。

でも結果的には、この「挑戦者の魂」を活かす力が赤軍派にはなかった、だから赤軍派や当時の革命運動にあった「多くの問題点に気づけるか」「いかに丁寧に改善できるか」、これを休みなく続けていくこと、これが私たちには重要なことだと思う。

かなり先走って総括的な話になったが、ここで言いたかったことは私が上京当時の赤軍派に結集した若者たちの空気感はそのようなものだったということだ。一言でいって、とても前向きな挑戦者精神に満ちていた。これが私の実感であり、赤軍派に加入できたことが喜びだったことはまぎれもない事実だ。

これを若さ故の経験不足、無知故の若気の軽挙妄動と言うこともできるだろう、でもそれでは当時の革命運動の「問題点に気づき」「改善点を見いだす」ことには役立たないと思う。

◆「ベトコンのやった“あれ”だよ」

年が明けて翌1970年初頭、私は「軍」への参加を求められた。「いよいよ来たか」とちょっと緊張したが赤軍に入った以上、私には願ってもないこと、その場で快諾した。具体的には「国際根拠地建設」闘争を担う「軍」への参加だった。

「国際根拠地建設」という新たな方針は、大菩薩峠での軍事訓練失敗、大量逮捕の教訓から国内では「軍」建設には限界がある、ならば国外に「軍」建設、及び軍事訓練拠点を設けるというものだった。軍事委員長の重責にあった田宮が自ら「国際根拠地建設」闘争を率いるとしたのは、この闘いに組織の命運を賭けるという当時の赤軍派の切迫した事情を反映したものだ。私の上京の日が大菩薩事件の日だったことが私の運命を決める契機になったと先に書いたが、それは赤軍派のこのような事情から来るものだった。

国際根拠地建設の「軍」のことを平たく言えば、労働者国家(「社会主義国」と認めないからこう呼んだ)を国際根拠地とし、そこで軍事訓練を受けて帰国、秋の「70年安保決戦」で首相官邸占拠、前段階武装蜂起を貫徹する「軍」ということだ。

「前段階武装蜂起」とはロシア革命のような全人民的武装蜂起に至る前段階、その呼び水となる武装蜂起、いわば先駆け的な武装蜂起のことだと赤軍派は位置づけ、「前段階武装蜂起」を次の革命の高揚を開く決定的闘争、当面の最大目標としていた。

いまいち具体的イメージを持てない私は、行動を一緒にしたある時、中央委員だった中大の前田佑一さんに「前段階武装蜂起ってどういうことをやるんですか?」と訊いた。すると前田さんは「(旧正月テト攻勢で)ベトコンがやった“あれ”だよ」と言って、ベトコン(南ベトナム民族解放戦線)の決死隊が首都サイゴンの米大使館を武装占拠、最後の一兵まで戦って全員戦死した戦いのことを話した。結果的にその戦い以降はベトナム全土が解放戦線側の攻勢に沸き立ち圧倒された米軍の敗色が濃くなったというのが、前田さんの言う「“あれ”だよ」なのだと教えられた。

印象的だったのは、米大使館占拠の際「ベトコンは岩に鎖で自分をくくりつけ撃たれて死ぬまでその場を離れられないようにしたんだ」という前田さんの言葉だった。自分たちがやるのは、そんな壮絶な闘い方、それを「“あれ”だよ」とさらっと言う前田さんに私は「凄いことを平然とよく言えるなあ」と感嘆したことを覚えている。俗に言えば「カッコイイ」と思った。同時に自分に果たしてそんなことができるのかなあ、と漠然と思った。いまいち現実感がなかったが、でもとにかくそういう「軍」に入ったのだということだけはわかった。頭ではわかったけれどどれだけ覚悟が伴ったかははっきり言って自信はない。そんな覚悟の必要性だけは理解した。

◆「さらば、長髪」よど号ハイジャック闘争へ

3月頃になって赤軍派委員長の塩見さん、軍事委員長の田宮それぞれと個別に面談を受けた。当初は「武装して船でキューバに行く」という話だった。ゲバラもやったキューバ革命は魅力的だったが、太平洋を越えて船で行くとはちょっと私の想像を超えていた。しばらくして「飛行機をハイジャックして北鮮(当時はそう呼んだ)へ」と変わった。後に小西に聞いたことだが、赤軍派が接触を持った在日キューバ大使館員から「もっと近くにいい国があるじゃないか」と助言されての「北鮮行き」決定だということらしい。

こうして「軍」加入のわれわれは「北鮮」へのハイジャック闘争を決行することを最終的に皆で確認した。私は「船でキューバへ」というよりは実行可能性があるだろうと思った。当初は数十人(候補者がそれだけいたということだろう)が各飛行場から分散して飛び立ち編隊飛行で行くという誇大気味の話まであったが、最終メンバーには9人が残り、羽田からの単独ハイジャックとなった。

ハイジャック決行を前にして私は長髪と「おさらば」した。目立ってはならないという活動上の理由からだったが、私には青春期のアイデンティティそのものだった長髪を切るというのはちょっとした決心だった。でもなぜか躊躇はなかった。京都での恩人たちとの縁結びでもあった私の長髪、でも彼らの恩に報いるためにも越えねばならない一線、「革命家になる」ための決意表明、と言えばカッコよすぎるが、まあそんなものだった。理髪師の方が「ホントに切って大丈夫なんですか」とためらった、私は「けっこうですよ」と答えバサバサ髪の切られていくのを淡々と鏡で見ていた。別に惜しいとは思わなかったが、仕上がりの短髪姿を見て「自分は案外、平凡な顔なんや」とちょっとがっかりした。

この日以降、私はサラリーマン風のヘアスタイルに合う背広とステンコートに着替え、その恰好のまま決行当日の「よど号」に搭乗した。余談だが、このコートは今も大事にわが家に保管されている。あの時の「青春の血気」を思い起こさせる「記念品」だ。

ハイジャック闘争を語ると単なる武勇伝になりかねないので、ここでは触れない。金浦空港での緊迫の三泊四日、韓国当局や機内の乗客とのやりとりなどの逸話に関しては、『追想にあらず』(講談社エディトリアル)に書いたので興味のある方はこちらをお読み頂ければと思う。

ハイジャック決行直前、各自に決意文の提出を求められた。政治文章に不慣れの私だったが、その時の赤軍派理論の知識を総動員して書いた。いま読むと稚拙かつ観念的、主観的で粗雑な抽象論でお恥ずかしい限りのものだ。でもハイジャック闘争決行を間近に控え、気分が高揚していたので、当時の高揚感が反映されているのは事実だ。そういう意味で当時の素直な感情が見える文章、「こんなこと考えてたんや」と23歳に成り立てほやほやの自分を懐かしく想起させる文章ではある。そういう意味で当時の赤軍派の冊子から私の決意文の感情部分、最後の結語だけを記そうと思う。それは「京都青春記」の最後にたどり着いた結語でもある。

我々は断じて生きる。たとえそれが人類の生活史の一片であっても……。生きて生きて生き抜く。たとえ吾が個的生は破壊されても……。私の生が人民に転化、吾が生の炎が人民の深き怨念に点火し人民の生と一体化したとき、私の生はより大きな「愛」、「人類史の創造」という「愛」に育まれ、生き抜くことだろう。寂滅と隣りあわせのチッポケな「愛」なそ糞食らえ! 私は断じて生き抜く、断じて!

「世界赤軍として生き抜く」と題した私の決意文、しつこいくらい「断じて生き抜く」で一貫された結語だが、「吾が個的生は破壊されても」、つまり自分が死んでも人民の「より大きな愛」の中で「生きるのだ」ということを言いたかったのだと思う。別に誰かに習った言葉じゃない、人生にも政治にも未熟な23歳の頭から出てきた言葉だ。おそらく「ベトコンのやった“あれ”だよ」と前田さんから聞いていたこともあって、ハイジャック闘争、あるいは前段階武装蜂起の闘いは「命がけ」になる、漠然とではあれ「死」を意識したとき「自分の死の意義」を考えざるを得なかったのだろう。その結論が「人民の大きな愛の中で生きる」ことなのだということだった。たぶん人間、そういう状況に身を置いたとき誰もが考えることなのだろう。この部分だけは「よくぞ言った」と23歳ほやほやの若林君を誉めてあげたい気になる。下手をすれば自己満足だが、いま自分がこのように生きているかの自省にもなる。

(ただ最後の“チッポケな「愛」なぞ糞食らえ!”だけはいただけない、こう言っちゃいけないと思う。愛に大きいも小さいもないのだから。これは未練たらたらの私情がついぽろり出てしまったのかも。)

田宮は出発宣言を「最後に確認しよう。われわれは明日のジョーである!」で締めくくった。

後に「よど号赤軍」を象徴する言葉になったが、皆の気持ちを代弁する名文句だと思う。私自身は当時、『少年マガジン』を読んでなかったので、ジョーのことは何も知らなかったけれど……。

こういう心理状態の中、1970年3月31日、私たちは「よど号」に搭乗、早朝の羽田を飛び立った。福岡板付を経て韓国金浦空港での三泊四日の厳しい攻防を経て4月3日、「よど号」は夕闇迫るピョンヤン郊外の美林飛行場に着陸した。ついにわれわれは勝利したのだ。私が闘争で味わった最初の勝利感、その達成感だった。どっと疲れが出て一時宿泊先のピョンヤン・ホテルで三日間ほぼ一日中爆睡した。朝鮮の案内人が「アイヤ~」と驚いていた。

私の「ロックと革命in京都 1964-70」、この「京都青春記」はここで物語としては終わる。このまま終わるのは、なんか尻切れトンボみたいなので、「終章」のような結語、“「端境期の時代」の闘いは終わってはいない“的なものを次回に書いて「京都青春記」を締めくくりたいと思う。(つづく)

〈01〉ビートルズ「抱きしめたい」17歳の革命

〈02〉「しあんくれ~る」-ニーナ・シモンの取り持つ奇妙な出会い

〈03〉仁奈(にな)詩手帖 ─「跳んでみたいな」共同行動

〈04〉10・8羽田闘争「山﨑博昭の死」の衝撃

〈05〉裸のラリーズ、それは「ジュッパチの衝撃」の化学融合

〈06〉裸のラリーズ ”yodo-go-a-go-go”── 愛することと信じることは……

〈07〉“インターナショナル“+”True Colors”= あなたの色はきっと輝く

〈08〉“ウェスカー‘68”「スミレの花咲く頃」→東大安田講堂死守戦「自己犠牲という花は美しい」

〈09〉孵化の時 ── 獄中は「革命の学校」、最後の京都は“Fields Of Gold”

〈10〉「端境期の時代」挑戦の赤軍派 ──「長髪よ、さらば」よど号赤軍「革命家になる」

▼若林盛亮(わかばやし・もりあき)さん

1947年2月滋賀県生れ、長髪問題契機に進学校ドロップアウト、同志社大入学後「裸のラリーズ」結成を経て東大安田講堂で逮捕、1970年によど号赤軍として渡朝、現在「かりの会」「アジアの内の日本の会」会員。HP「ようこそ、よど号日本人村」で情報発信中。