8月に入ってから『週刊文春』『女性セブン』『サンデー毎日』の3誌がこぞって安室奈美恵の独立騒動を報じている。

安室は、1992年に芸能事務所、ライジングプロダクション(以下、ライジング)と専属契約を結び、ダンスグループ・スーパーモンキーズのセンターボーカルとしてレコードデビュー。その後、ソロ歌手として頭角を現し、今年はデビューから22年目にあたるが、6月にリリースしたベストアルバム「Ballada」が40万枚以上を売り上げるなど安定した人気を誇っている。

報道によれば、安室は今年5月、ライジング幹部らの前で「独立をしたい」と切り出し、後日、「提案書」を持参して、契約条件の変更を迫ったという。提案をライジング側が拒絶すると、安室は「これでは奴隷契約よ!」と言い放ったという。

◆西茂弘氏は本当に黒幕か?

各週刊誌が独立を主張する安室の背後にいるとしているのが、西茂弘氏という人物だ。

西氏は、安室を始め、多くの大物アーティストのコンサートの運営を手掛けるオン・ザ・ラインという会社の代表で、ここ数年の安室は事務所のスタッフの言うことには耳を貸さない一方、西氏の言うことであれば素直に聞いていたという。

この西氏は、X JAPANのボーカルTOSHIを長年の間、洗脳してきたとされる企画会社、ホーム・オブ・ハートの代表、MASAYA氏と学生時代に親しく、一緒にイベントの企画をしていたという。

安室は昨年も安室は信頼するスタッフを引き連れ、移籍を画策したが、説得され、不発に終わっていたという。安室とライジングとの確執は根深いようで、安室は「アーティストとしてのこだわりが理解されない」と不満を募らせているという。

タレントの独立劇が簡単に収束することはない。今後も、様々な動きが出てくるだろう。ここからは、この独立騒動を過去の事例から読み解いてゆきたい。

◆事務所側の尻馬に乗るメディア

まず、安室独立騒動を報じる各週刊誌の論調について。 報道をざっとまとめると、共通するのは、安室が恩義のある「育ての親」に弓を引いたのは、安室の下カネ目当ての悪い男に「洗脳」されてしまったからだ、という図式だ。

情報の出所は、もちろん、安室に独立されると、経営的に大打撃を受けるライジング側であり、記事にはライジング側の意向が色濃く反映されている。

ライジングは、安室だけでなく、荻野目洋子やMAX、w-indsなどの歌手や、観月ありさ、国仲涼子などの俳優が多く所属する有力事務所であり、メディアに対して強い影響力を持っている。

有力芸能プロダクションのほとんどが加盟する日本音楽事業者協会(音事協)は、「タレントの引き抜き禁止」というカルテルを結んでおり、基本的にタレントは移籍ができない仕組みになっている。そこで、タレントが所属事務所から離れたいと考えた場合、独立をするしかない。ところが、タレントが独立を画策すると、メディアが事務所側の尻馬に乗って叩く。今では恒例行事のようになった感もある図式だが、かつてはそのようなことはなかった。

◆五社協定反対の急先鋒だった毎日新聞

今の音事協のカルテルの原型は、1953年に映画界で結ばれた五社協定だが、五社協定ができた当初、メディアは盛んに映画界を批判していた。

今、盛んに安室の独立を批判している『サンデー毎日』を発行する毎日新聞社は、かつて五社協定反対の急先鋒にいた。

『毎日新聞』は、五社協定の動きをいち早くスクープし、成立直前には「マスコミ帝王」との異名を持つ評論家の大宅壮一が紙面に登場し、「今や映画界がカルテルの方向で一歩前進したものと見よい。もちろん、これではせっかく高められてきた日本映画の質的向上を阻止し、さらに交代させるばかりでなく、明らかに人権ジューリンで、新憲法に反するものとである」と主張していた。

また、1963年に「日本一の美女」と呼ばれた大物女優、山本富士子が所属していた大映から独立して、映画界から干されたときも、多くのマスコミが厳しくこれを糾弾していた。

◆「芸能界相愛図事件」と音事協

だが、次第にメディアは芸能プロダクションなどの芸能資本に対して及び腰になっていった。それを決定づけたのは、1971年に起きた「芸能界相愛図事件」だ。

当時の『週刊ポスト』が「凄い芸能界相愛図」と題して、イニシャル表記ながら有名芸能人同士の乱れた下半身事情を作詞家のなかにし礼の告発という形で掲載したところ、なかにしが「取材に応じなければ私生活を書く」と脅されたとして、強要罪で刑事告訴し、記者2人が逮捕されてしまった。

背景には、問題の記事はあまりに多くのタレントの裏事情が記載されたことで、業界としてなかにし排除で足並みが揃ったという事情があった。

事態を重く見た音事協がなかにしに事情聴取し、さらに、なかにしが所属する渡辺プロダクションがなかにしへの仕事の注文を中断。プレッシャーに耐えきれなくなった、なかにしは記者の告訴に踏み切ったのだった。

音事協は『週刊ポスト』を発行する小学館に厳重抗議し、加盟社に対して小学館が発行するすべての出版物の取材を拒否するよう呼びかけた。大手メディア企業は、これをやられると潰れてしまう。

小学館は音事協に完全降伏し、『週刊ポスト』と新聞各紙に謝罪広告を出した。そうした事件が何度も積み重なることで、メディアには「芸能プロダクションタブー」が定着していったのである。[つづく]

(星野陽平)

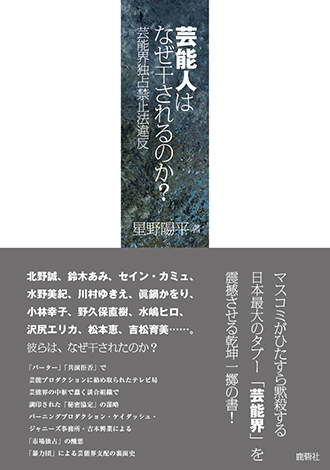

業界水面下で話題沸騰6刷目!