来年4月から民法の成人年齢が18歳になるのに伴い、少年法も改正されることになりそうだ。

法務省が20歳未満の少年のうち、18、19歳については「特定少年」と区分けしたうえ、従来より厳罰化し、起訴されたら成人と同様に実名報道できるようにする改正案を今の国会に提出する予定なのだという。

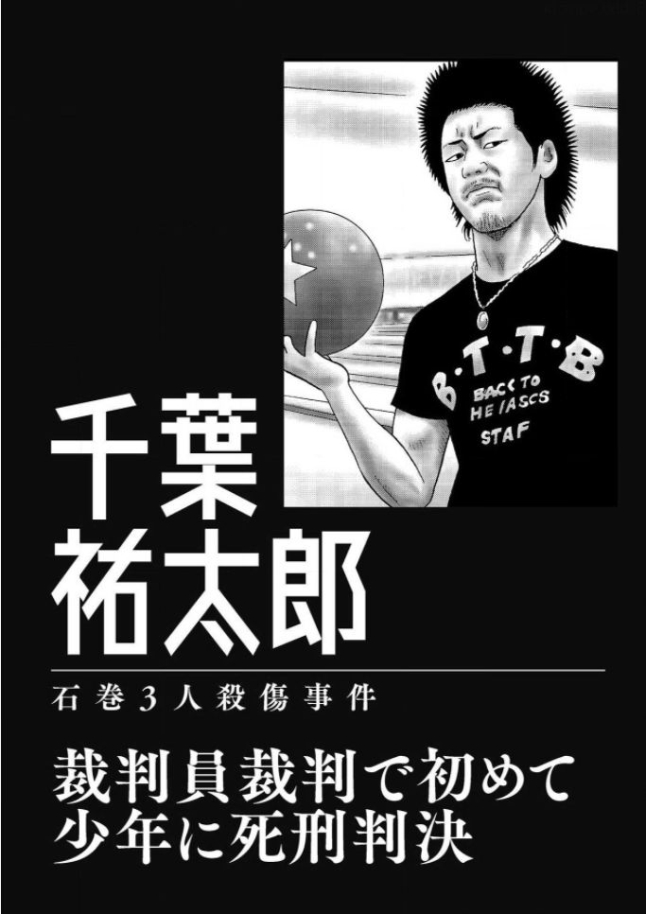

私はこのニュースに触れ、以前取材していた1人の死刑囚のことを思い出した。名前は千葉祐太郎。2009年に始まった裁判員裁判で唯一、犯行時に少年でありながら死刑判決を受けた人物だ。現在は29歳になっており、仙台拘置支所に確定死刑囚として収容されている。

◆報道やネット上の写真のイメージと異なった少年殺人犯の実像

祐太郎が事件を起こしたのは今から11年前に遡る。2010年2月10日の早朝、当時18歳だった祐太郎は、石巻市にある元交際相手の女性A子さん(当時17)の家に上がり込み、家にいたA子さんの姉(同20)とA子さんの友人女性(同18)を持参した牛刀で刺殺。さらにA子さんの姉の知人男性(同20)に対しても胸を刺して重傷を負わせた。事件前、祐太郎はA子さんにDVを繰り返し、2人を引き離そうとするA子さんの姉らとトラブルになっており、事件はその延長線上で起こしたものだった。

そんな事件は例によって少年による凶悪事件として大きく報道された。そして、同年12月、祐太郎が仙台地裁の裁判員裁判で死刑判決を受けた時には、妥当な判決であるように伝えられた。かくいう私も本人を直接取材するまでは、祐太郎のことをいかにも凶悪そうな少年としてイメージしていた。それは、報じられた犯行内容もさることながら、ネット上に流布した祐太郎の顔写真などの影響が大きかったように思う。

現行の少年法では、事件を起こした少年の名前や容貌を推知できるような報道が禁じられている。しかし、ネット上では、少年法の定めに従わない人たちが、事件を起こした少年の名前や写真を流布させるのが恒例だ。祐太郎の場合もそうなっていた。ネット上に流布した写真を見ると、険しい顔つきをした祐太郎はいかにも暴力的な少年であるように思われた。

私がそんな先入観を抱きつつ、祐太郎と初めて仙台拘置支所で面会したのは、2014年8月のことだった。祐太郎はこの時、すでに第二審・仙台高裁でも死刑判決を支持する控訴棄却の判決を受けており、最高裁に上告中だった。アクリル板越しに向かい合うと、実際の祐太郎は顔つきも話し方も穏やかだった。それから2年ほど面会や手紙のやりとりを重ねたが、実際に付き合ってみても人なつっこく、何も知らなければ殺人犯には思えなそうな人物だった。

◆ほとんど知られていない事件の実相

そしてこの間、事件について意外なことがわかった。祐太郎は、「事件を起こした時の記憶がない」と言うのだ。

祐太郎は犯行時、A子さんを連れ出すため、A子さん宅に赴いた。牛刀を持参したのは、A子さんの姉らに邪魔されたら、脅かすためだったという。実際に人を刺すつもりはなかったのだ。

しかし、祐太郎はA子さんの姉に110番通報されたショックで「解離性障害」なるものを引き起こしてしまう。そのせいで意識や記憶を欠損し、自分で自分をコントロールできない状態に陥った。そして、その場にいた人たちを次々に牛刀で刺してしまったのである。それは、複数の情状鑑定で裏づけられていることだった。

解離性障害を引き起こす人物は、子供の頃に虐待を受けているケースが多いが、祐太郎もそうだった。幼少期に母親からネグレクトに遭っていたうえ、母親の再婚相手から頻繁に暴力を振るわれ、家の中で首輪をつけられていたこともあったという。事件前、元交際相手のA子さんにDVを繰り返していた件についても、2人はいわゆる「共依存」の関係にあり、A子さんが先に祐太郎を殴り、祐太郎がA子さんを殴り返すような関係だったという。

「俺は子供の頃、暴力が身近にあり過ぎたため、暴力に対する感覚が一般の人と違っていたんです。ビンタは3発目から暴力になるという感覚で、1発では暴力になると思っていなかったんですよ」

祐太郎は私にそう明かしたが、幼少期の熾烈な経験により認知が歪んでいたのだろう。

◆本人の意向も確認せず、「実名」「匿名」に関する見解を表明したメディア

さて、少年法改正の話題に関連づけ、知られざる「犯行時少年の死刑囚の素顔」のようなものを色々書いてきた。ここまで読み、少年犯罪者に対する同情を誘うような意図を記事から感じた人もいるだろう。しかし、私にそのような意図はない。

私が祐太郎のことを書いたのは、今回の少年法改正に関するニュースに触れ、祐太郎と面会室で交わした「あるやりとり」を思い出したからだ。それは、最高裁の判決公判が間近に迫り、いよいよ祐太郎の死刑が確定しようとしていた時期のことだった。

祐太郎に関する記事を書く際、名前の表記は実名と匿名、どちらを希望するかと尋ねたら、祐太郎は何ら躊躇せず、「実名で」と答えた。何の変哲も無い一言であるが、それは私にとって、たいへん印象深く感じられる言葉だった。

犯行時少年だった被告人が裁判で死刑確定すると、マスコミ各社は実名報道に切り替えるか、匿名報道を維持するかについて、いつも判断が分かれる。そして自社の判断の理由について、各社がわざわざ表明するのが恒例だ。

たとえば、実名報道に切り替える社は「社会復帰する可能性が事実上無くなった」「国家によって生命を奪われる刑の対象者は明らかにされるべきだ」などと言い、匿名報道を維持する社は「再審や恩赦が認められる可能性がある」などと言うのである。祐太郎が死刑確定した時もそうだった。

私はあの時、それを寒々しい思いで眺めていた。祐太郎本人から「実名報道」を希望する意向を直接聞いていたためだ。端的に言うと、「まずは本人の意向を聞いてみるべきだろう」と思ったのである。とくに「再審や恩赦が認められる可能性がある」などという理由で匿名報道した社については、何か立派な判断をしたような自負を感じたが、自己満足に浸っているだけであるように思われた。祐太郎本人が匿名報道されることを望んでいないからである。

少年法が実際に改正され、18、19歳の「特定少年」に関する報道の規定が変わると、またメディア各社はそれぞれ、もっともらしい見解を表明するだろう。現実を知らず、知ろうともしない人たちがまた例にとって、現実を踏まえない見解をもっともらしく発信したりするのだろうか…私はそんな光景を想像し、少し憂鬱な思いにとらわれた。その思いを吐き出すため、このような原稿を書いたのである。

千葉祐太郎が仙台拘置支所の獄中において、今回の少年法改正に関するニュースに触れているなら、一体どんな思いを抱いただろうか。実際に少年法の報道に関する規定が変わったら、マスコミの見解より、祐太郎の見解を聞いてみたい。

▼片岡 健(かたおか けん)

ノンフィクションライター。著作『平成監獄面会記』がコミカライズされた『マンガ「獄中面会物語」』(画・塚原洋一、笠倉出版社)がネット書店で配信中。