大阪地裁が4月20日に下した読売「押し紙」裁判の判決を解説する連載の3回目である。既報したように池上尚子裁判長は、読売による独禁法違反(「押し紙」行為)は認定したが、損害賠償請求については棄却した。

読売が独禁法に抵触する行為に及んでいても、原告の元店主に対しては1円の損害賠償も必要ないと判断したのである。

連載3回目の今回は、「押し紙」の定義をめぐる争点を紹介しておこう。結論を先に言えば、この論争には2つの問題を孕んでいる。

①池上裁判長の「押し紙」の定義解釈が根本的に間違っている可能性である。

②かりに解釈が間違っていないとすれば、公正取引委員会と新聞業界の「密約」が交わされている可能性である。

◆新聞特殊指定の下での「押し紙」定義

一般的に「押し紙」とは、新聞社が販売店に買い取りを強制した新聞を意味する。たとえば新聞購読者が3000人しかいないのにもかかわらず、新聞4000部を搬入して、その卸代金を徴収すれば、差異の1000部が「押し紙」になる。(厳密に言えば、予備紙2%は認められている。)

しかし、販売店が、新聞社から押し売りを受けた証拠を提示できなければ、裁判所はこの1000部を「押し紙」とは認定しない。このような法理を逆手に取って、読売の代理人・喜田村洋一自由人権協会代表理事らは、これまで読売が「押し紙」をしたことは1度たりともないと主張してきた。

これに対して原告側は、新聞の実配部数に2%の予備紙を加えた部数を「注文部数」と定義し、それを超えた部数は理由のいかんを問わず「押し紙」であると主張してきた。たとえば、新聞の発注書の「注文部数」欄に4000部と明記されていても、実配部数が3000部であれば、これに2%を加えた部数が新聞特殊指定の下で、特殊な意味を持たせた「注文部数」の定義であり、それを超過した部数は「押し紙」であると主張してきた。

この主張の根拠になっているのは、1964年に公正取引委員会が交付した新聞特殊指定の運用細目である。そこには新聞の商取引における「注文部数」の定義が次のように明記されている。

「注文部数」とは、新聞販売業者が新聞社に注文する部数であって新聞購読部数(有代)に地区新聞公正取引協議会で定めた予備紙等(有代)を加えたものをいう。

当時、予備紙は搬入部数の2%に設定されていた。従って新聞特殊指定の下では、実配部数に2%の予備紙を加えた部数を「注文部数」と定義して、それを超える部数は理由のいかんを問わず「押し紙」とする解釈が成り立っていた。発注書に記入された注文部数を単純に解釈していたのでは、販売店が新聞社から指示された部数を記入するように強制された場合、「押し紙」の存在が水面下に隠れてしまうからだ。従って特殊な「押し紙」の定義を要したのだ。公正取引委員会は、「注文部数」の定義を特殊なものにすることで、「押し紙」を取り締まろうとしたのである。

1999年になって、公正取引委員会は新聞特殊指定を改訂した。改訂後の条文は、次のようになっている。読者は従来の「注文部数」という言葉が、「注文した部数」に変更されている点に着目してほしい。

3 発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。

一 販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む。)。

二 販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。

◆「押し紙」の定義の変更

池上裁判長は、「押し紙」の定義について、改訂前の定義であれば、販売店側の主張する通りだと判断したが、改訂後の条文で、「注文部数」が「注文した部数」に変更されているので、「押し紙」の定義も従来通りではないと判断した。つまり

販売店が新聞の発注書に記入した外形的な数字が「注文部数」に該当するとする認定したのである。それを理由に、残紙の存在は認定していながら、それが「押し紙」に該当するとは認定しなかった。言葉を替えると、公正取引委員会が1964年に「押し紙」を取り締まるために定めた特殊指定の運用細目における「押し紙」の定義を無効としたのである。

※ただし連載(2)で述べたように、原告の元店主が販売店を開業した2012年4月については、「押し紙」の存在を認定した。

その主要な理由は「注文部数」と「注文した部数」では、意味が異なるからとしている。はたして実質的に「注文部数」と「注文した部数」に意味の違いがあるのだろうか。社会通念からすれば、これは言葉の綾の問題であってが、意味は同じである。

それに1999年の新聞特殊指定の改訂時に公正取引委員会は、新しい運用細目を設けていない。従って、運用細目に関しては変更されていないと見なすのが自然である。ところが池上裁判長は、1964年の運用細目は無効になっているとして、販売店が注文書に書き込んだ部数が注文部数にあたると認定したのである。

改めて言うまでもなく、新聞特殊指定の目的は、特殊な条項を設けることで、新聞の商取引を正常にすることである。独禁法の精神からしても、「押し紙」を放置するための法的根拠ではないはずだ。

◆公取委と新聞協会の「密約」の疑惑

仮に池上裁判長の判断が正しいとすれば、1999年の新聞特殊指定改訂の際に、公正取引委員会は、新聞社がより「押し紙」をしやすいように特殊指定を改訂して便宜を図ったことになる。実際、その可能性も否定できない。と、言うのもその後、急激に「押し紙」が増えたからだ。今や搬入部数の50%が「押し紙」と言った実態も特に珍しくはない。

公正取引委員会が新聞特殊指定を改訂した1999年とはどのような時期だったのだろうか。当時にさかのぼってみよう。まず、前年の1998年に公正取引委員会は、北國新聞社に対して「押し紙」の排除勧告を出した。その際に新聞協会に対しても、北國新聞だけではなく、多くの新聞社で「押し紙」政策が敷かれていることに注意を喚起している。

これを受けて新聞協会と公正取引委員会は、話し合いを持つようになった。わたしは、両者の間で何が話し合われたのかを知りたいと思い、議事録の情報公開を求めた。ところが開示された書面は、「押し紙」に関する部分がほとんど黒塗になっていた。「押し紙」に関して、外部へは公開できない内容の取り決めが行われた可能性が高い。

1999年の公正取引委員会が改訂した新聞特殊指定は、新聞社が「押し紙」政策を活発化させる上で、法的な支えになっていることも否定できない。池上裁判長が示した新しい新聞特殊指定の下における「押し紙」の定義が正しいとすれば、両者は話し合いにより「押し紙」の定義を1964年以前のものに戻すことにより、新聞社が自由に「押し紙」を出来る体制を構築したことになる。

しかし、それでは特殊指定の意味がない。特殊指定が存在する以上は、「押し紙」の定義も、それに即した解釈すべきではないか。

このように池上裁判長が示した新しい新聞特殊指定(1999年)の下における「押し紙」の定義をめぐる論考は、2つの問題を孕んでいるのである。(つづく)

◎読売新聞『押し紙』裁判

〈1〉元店主が敗訴、不可解な裁判官の交代劇、東京地裁から大阪地裁へ野村武範裁判官が異動

〈2〉李信恵を勝訴させた池上尚子裁判長が再び不可解な判決、読売の独禁法違反を認定するも損害賠償責任は免責

〈3〉「押し紙」の定義をめぐる公正取引委員会と新聞協会の密約疑惑

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)

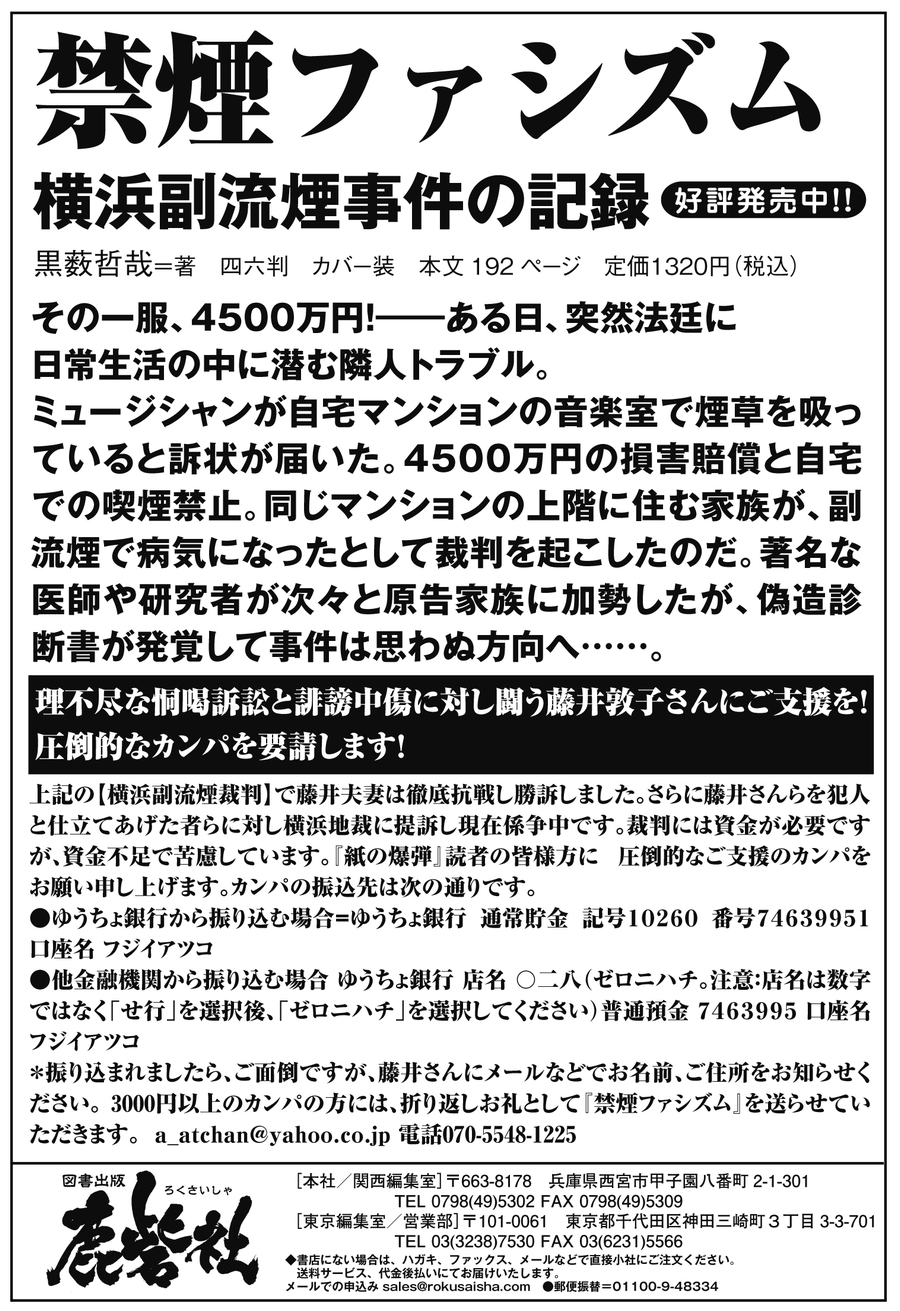

ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。

◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/

◎twitter https://twitter.com/kuroyabu