新聞販売店の元店主が「押し紙」(広義の残紙)により損害を受けたとして損害賠償を求めた裁判の控訴審(約6000万円を請求)で、大阪高裁は3月28日、元店主の控訴を棄却した。

「押し紙」というのは、ごく簡単に言えば残紙のことである。(ただし、独禁法の新聞特殊指定が定義する「押し紙」は、「実配部数+予備紙」を超える部数のことである)。

元店主は、2012年4月にYC(読売新聞販売店)を開業した。その際、前任の店主から1641部を引き継いだ。ところが読者は876人しかいなかった。差異の765部が残紙になっていた。このうち新聞の破損などを想定した若干の予備紙を除き、大半が「押し紙」となっていた。

以後、2018年6月にYCを廃業するまで、元店主は「押し紙」に悩まされた。

大阪地裁は、元店主が販売店経営を始めた時点における残紙は独禁法の新聞特殊指定に抵触すると判断した。前任者との引継ぎ書に部数内訳が残っていた上に、本社の担当員も立ちあっていたことが、その要因として大きい。

控訴審の最大の着目点は、大阪高裁が読売の独禁法違反の認定を維持するか、それとも覆すだった。大阪高裁の長谷部幸弥裁判長は、大阪地裁の判断を覆した。

その理由というは、元店主の長い業界歴からして、「新聞販売に係る取引の仕組み(定数や実配数、予備紙や補助金等に関する事項を含む)について相当な知識、経験を有していた」ので、従来の商慣行に従って搬入部数を減らすように求めなかったというものである。皮肉なことに長谷川裁判長のこの文言は、新聞業界のとんでもない商慣行を露呈したのである。

しかし、残紙が「押し紙」(押し売りした新聞)に該当するかどうかは、本来、独禁法の新聞特殊指定を基準として判断しなければならない。元店主に長い業界歴があった事実が、新聞特殊指定の定めた「押し紙」の解釈を変えるわけではない。この点が、この判決で最もおかしな箇所である。

新聞特殊指定では、残紙が「実配部数+予備紙」を超えていれば、理由を問わず「押し紙」である。もちろん「押し紙」のほとんどが古紙回収業者のトラックで回収されていたわけだから予備紙としての実態もまったくなかった。

◆「読売には『押し紙』は一部も存在しない」

この裁判の読売側の代理人を務めたのは、6人の弁護士である。この中にはメディア関係者から重宝がられている自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士も含まれている。喜田村氏は、わたしが知る限り今世紀に入ったころから、読売の「押し紙」裁判に登場して、読売には「押し紙」は一部も存在しないという出張を繰り返してきた。

◆日本の公権力機関に組み込まれた日本の新聞業界

今回の控訴審判決の内容から判断して、わたしは新聞業界と公権力機関の距離が極めて近い印象を受けた。今回に限らず、「押し紙」裁判の判決を読むたびに、両者は普通の関係ではないと感じる。先日の日経新聞「押し紙」裁判における最高裁の決定もそうだった。

その意味で「押し紙」裁判の提起は重要だ。たとえ販売店の敗訴であっても、判決のたびに新聞業界が公権力機関に組み込まれている実態が露呈する。「押し紙」により新聞業界が莫大な利益を上げる構図があるので、公権力機関はこの問題を泳がせておけば、新聞の紙面内容に暗黙の圧力をかけることができる。

本来、「押し紙」問題にメスを入れなければならないのは新聞記者である。自分の足もとの問題であるからだ。ジャーナリスト集団が従順な「羊の群れ」ではだめなのだ。有権者は新聞の情報を鵜のみにしてはいけない。

◆弁護団声明

濱中さんの弁護団は、次のような声明を発表した。

◎弁護団声明(PDF)

http://denjihanet.mods.jp/wp-content/uploads/2024/04/Statement-of-Defense-Counsel.pdf

※判決の全文の入手を希望される方は、xxmwg240@ybb.ne.jpまでご連絡ください。ただし、読売の喜田村弁護士らが裁判所に対して判決文の閲覧制限を求め、裁判所が早々にそれを認めたので、残紙の実態を示す部分など一部が伏字(■■)になっている点を承知ください。(黒薮)

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)

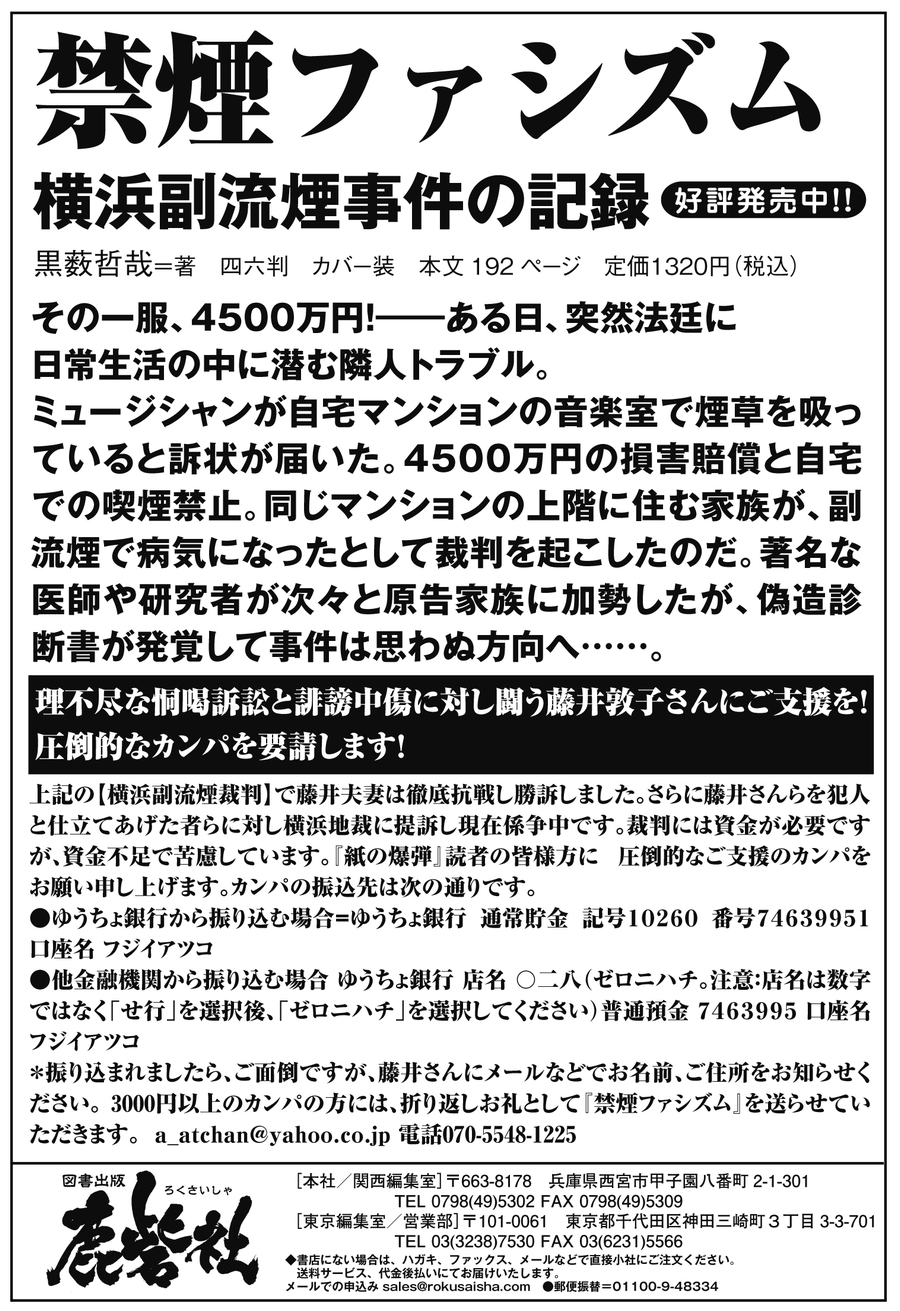

ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。

◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/

◎twitter https://twitter.com/kuroyabu