2024年(令和6年)12月24日の西日本新聞押し紙訴訟の福岡地裁敗訴判決について、同月27日に福岡高裁に控訴したことをご報告します。本稿では、判決を一読した私の個人的感想を述べさせて頂きます。

なお、「弁護士ドットコム・押し紙」で検索して戴ければ、判決の内容が簡潔且つ的確に紹介されております。

*弁護士ドットコムの読者の方の投稿に弁護士費用を心配されるむきがありますが、法テラスの弁護士費用立替制度なども用意されていますので、地元弁護士会等の無料法律相談窓口などを気軽に利用されることをお勧めします。

*別の合議体に係属中の西日本新聞押し紙訴訟(原告は佐賀県の販売店)は、証拠調べを残すだけになっております。

◆新聞社は、社会の木鐸(注:世の中を指導し、正すひと。多くの場合は、新聞記者を指している。)としての役割を果たすことを使命としており、民主主義社会にとってなくてはならない存在です。新聞社はそのような役割と期待を担っていますので、押し紙なるものはそもそもあってはならないものです。

西日本新聞社(以下「被告」と言います。)は、明治10年3月、西南の役で騒然とする九州の一角、現在の福岡市中央区天神に誕生した「筑紫新聞」を源流とする九州を代表するブロック紙であります。読売新聞が九州に進出してきたときは、これを真正面から迎え撃った歴史と伝統を有する創刊150年を迎えんとする新聞社です。しかし、昭和40年代に全国に先駆けて押し紙を解決した隣県の熊本日々新聞社の経営姿勢と比べると、押し紙をなくそうとする姿勢が見られませんので、なんとも残念です。

*被告の押し紙政策の問題点は、昨年10月15日の「西日本新聞押し紙訴訟判決期日のご報告」と12月26日の「西日本新聞福岡地裁敗訴判決のお知らせ」で紹介しております。

◆第1の問題は、被告が販売店からの注文は書面ではなく電話で受け付けていると主張している点です。

被告は、販売店に部数注文表をFAX送信するよう指示していますが、そこに記載された部数は参考にすぎず、正式な注文は電話で受け付けていると主張しています。

被告がそのような主張をするのは、部数注文表に記載された部数と実際の供給部数が一致していないからです。部数注文表に記載された部数が正式な注文部数であれば、実際に供給している部数と一致していない理由を説明する必要が出てきます。

被告は平成11年告示の押し紙禁止規定の「注文した部数」は文字通り販売店が注文した部数を意味するとの解釈をとっていますので、実際に供給した部数が、部数注文表記載の注文部数を超えれば、直ちに、独禁法違反の押し紙が成立します。

そこで、被告は部数注文表記載の部数は参考に過ぎず、電話による注文部数が正式な注文部数であると主張せざるを得なくなっているのです。

本件原告をはじめ被告の販売店は、注文部数を自由に決める権利は認められていないため、被告から指示された部数を仕入れざるを得ない弱い立場におかれています。

今回の押し紙裁判の提訴にあたり、佐賀県の販売店の店主が電話の会話を録音していることがわかり、録音データーを再生したところ、電話で部数を注文していないことを証明することが可能との結論に至りました。私どもは、本件裁判でも、佐賀県販売店の店主の録音データーとその反訳文を証拠として提出しました。ところが、被告は私どもが思いもつかない反論をしてきました。録音の最後の方に担当の声は聞こえないものの販売店主が「ハイ、ハイ」と答えている箇所があります。被告は、この箇所で担当が販売店主に対し、「注文部数は前月と同じでいいですか」という質問をしており、それに対し販売店主が「ハイ」と答えていると主張したのです。

裁判官は電話の向こうがわの担当の声が聞こえていないのに、「注文部数は前月と同じでいいですか」といった会話がなされているとの被告の主張をそのまま認めました。あらかじめ、結論ありきの判決だったことがわかります。

◆第2の問題は、「4・10増減」の問題です。本件では、4月と10月に普段より200部も多い新聞が供給されています。

被告は、原告が4月と10月に200部多い部数を注文したのは折込広告料と補助金を得るのが目的であるとして、被告には何の責任もないと主張しました。被告が原告に対し、4月と10月に普段の月より200部多い部数を注文させているのは、押し紙の仕入代金の赤字を折込広告収入で補填させるのが目的です。

郡部の販売店では、4月と10月の部数がその後半年間の折込広告部数決定の基準とされています。そのため、被告は子会社である折込広告会社が、原告販売店の4月と10月の部数について普段の月より200部多い部数を折込広告主に公表出来るようにしているのです。

この折込広告料詐欺のスキームは被告が独自に考えだしたものではなく、新聞業界全体で考案したスキームだと考えられます。

この問題については、黒薮さんが2021年7月28日の「元店主が西日本新聞社を『押し紙』で提訴、3050万円の損害賠償、はじめて『4・10増減』問題が法廷へ」という記事で詳しく紹介ておられます。是非、御一読ください。

押し紙と広告料の詐欺は、手段と目的の関係にあります。私ども押し紙裁判を担当している弁護士は、広告料の詐欺の主犯は新聞社であるとかねてより公言してきました。ネット社会が普及したおかげで、押し紙問題はもはや世界的にも知られるようになっていますので、新聞社が裁判でいくら責任を販売店に押し付けようとしても、社会的にはますます信用を失うだけです。

◆私は以前、「押し紙問題で本当に恐ろしいのは、新聞社が押し紙の存在を隠蔽して責任逃れすることより、裁判所が新聞社の味方をして販売店の権利救済に背を背けていることである。」という趣旨の意見を述べたことがあります。今でも、その考えに変わりはありません。

本件判決を言い渡した3人の裁判官は、2024年(令和4年)4月1日付で、裁判長は東京高裁から、右陪席は東京地裁から、左陪席は札幌地裁から転勤してきた裁判官です。高裁管轄をこえる人事異動ですので、この人事が最高裁事務総局の差配によることは明らかです。

以前の裁判官は、和解の可能性を打診したり、双方の主張を詳細に整理して検討を求めるなど、この押し紙裁判に熱心に取り組む姿勢を示しておられました。そのような裁判官が本件裁判の担当から離れ、遠方から新しい裁判官3人が転勤してきましたので、正直やられたと思いました。

というのも、これまで、販売店の勝訴が間違いないと思われていた裁判で、判決直前で裁判官が交代して敗訴判決が言い渡された例を見聞きしていたからです。

ご存じの通り、最高裁事務総局は司法行政の一環と称して日常的に下級裁判所の動向を調査・把握しています。その中でも、国政や外交の根幹にかかわる問題については一段と目を光らせています。

憲法と日米安保条約にかかわる問題、米軍基地と軍人・軍属にかかわる問題、原子力発電所や大規模公共工事にかかわる問題等については、最高裁は裁判官会同や合同研修会を招集し、審理の進め方や判断基準の統一をはかっているのではないかと言われています。

私は、最近の押し紙訴訟は販売店敗訴の判決が相次いでいることから、押し紙禁止規定の解釈や判断の枠組みについて、最高裁事務総局の意向があらかじめ担当裁判官に示されているのではないかという疑いをもっています。

黒薮さんは、令和6年12月31日の「1999年の新聞特殊指定の改定、『押し紙』容認への道を開く『策略』」と題する記事で、平成11年に押し紙禁止規定の改定で、それまでの「注文部数」という文言が「注文した部数」に変更された件について、その背後に、当時の公正取引委員長根来泰周氏(元東京高検検事長・後に日本プロ野球コミッショナー)と日本新聞協会長の読売新聞渡邉恒雄氏の存在があったのではないかと推測しておられます。私も同感です。

この文言の変更に隠された意図・目的が、渡邊恒雄氏側から何らかの経路を経て最高裁に伝えられたのではないかとの疑念を抱いています。といいますのも、渡邊恒雄氏が読売新聞1000万部の力(注:実際は張り子の虎にすぎないことは、これまで散々述べてきたとおりです。)をバックにして、政界中枢に大きな影響を与えてきたことは本人自身も認めています。

最高裁判所裁判官の指名権を有する内閣と渡邊恒雄氏の関係、読売新聞の代理人弁護士とTMI総合法律事務所の関係、TMI総合法律事務所と最高裁判事の関係など、疑えばきりがありません。

4・10増減の問題について、判決は被告主張のとおり、原告が折込み広告収入を得るために行ったもので、被告には責任はないとの判断を示しました。私どもは、押し紙は新聞社の広告主に対する詐欺であると批判してきましたが、今回の判決はすべての責任を販売店に押し付け被告の責任を不問にしました。

刑事問題と民事問題は違うからという言い訳をするのでしょが、それは法律関係者だけに通用する詭弁であって一般社会では通用しません。

◆東京地裁・最高裁判所に勤務したことのある元エリート裁判官の瀬木比呂志氏は、裁判所内部や裁判官のかかえる問題について多数の本を出版されており、外部から伺いしれない貴重な情報を社会に紹介して頂いています。2017年に新潮社から発行された『裁判所の正体-法服を着た役人たち-』の帯には、「忖度と統制で判決は下る!」・「裁判所には『正義』も『良心』もなかった!」との文字が踊っています。今回の敗訴判決を一読して、まったく瀬木裁判官のおっしゃる通りだと思いました。

最近体験した読売新聞押し紙裁判の控訴審判決の言渡し期日の出来事を紹介しておきます。判決を聞くために法廷に出向いた私は、前の事件の判決言い渡しが終わるのを傍聴席に座って待っていました。言い渡しが終わりましたので、おおもむろに傍聴席から立ち上がり、原告代理人席に移動していたところ、代理人席に着く前に、裁判長が控訴棄却の判決主文を読み上げさっさと後ろの扉から法廷を出ていきました。

私は唖然として言葉も出ませんでした。社会常識に反する裁判官にあるまじき行動と言わざるを得ません。そこまでして新聞販売店側に嫌がらせをしようとする裁判官の子供じみた行動は、まさに瀬木裁判官のいう「法服を着た役人」そのままでした。

昔話になって恐縮ですが、以前は書記官より裁判官の方がふさわしいと思わせる方たちが、裁判所にはたくさんおられたように思います。しかし、最近は、裁判所全体の雰囲気がなんとなく暗い感じで、昔の自由闊達な空気感で仕事に励んでおられる書記官や事務官の姿が見られなくなったような気がします。

官僚の縦社会とはむごいものです。若い時代の資格試験の合否だけで人生が決まる世界で生きていかざるを得ない優秀な方たちが、人間性のかけらもないような上司の下で働かざるを得ないことで受けるストレスは、外部からは想像もつかない大きいものがあるのではないかと思います。(注:弁護士の世界も同じかもしれませんが……)

◆今回の判決を言渡した合議体の裁判長は、司法研修所の元民事裁判教官です。右陪席は元最高裁の行政・民事局付だった裁判官です。いずれもエリートコースを歩んできた裁判官で、裁判をしない裁判官あるいは判決を書かない裁判官ともいわれる裁判官です。

私どもは、西日本新聞社を相手方とする今回の押し紙裁判は、勝訴の見込みが十分あると考えて提訴しております。今回の判決を言い渡した裁判官の人事異動は最高裁事務局の差配であることは冒頭で述べた通りですので、予想された敗訴判決だったとも言えます。

裁判長と右陪席の経歴をみると、最高裁事務総局は押し紙訴訟では新聞社を絶対負けさせないとの強い決意でいることが伺えます。

しかし、裁判所の内部には、日本の裁判所は今のままではいけない、何とかしなければならないと考える人達が大勢おられると思います。最高裁なにするものぞという気概に満ちた九州モンロー主義と呼ばれた時代を蘇えらせる力が、福岡地裁や福岡高裁に残っていることを期待します。

古くは福島重雄裁判官・宮本康昭裁判官、最近では、瀬木比呂志裁判官・樋口英明裁判官・岡口基一裁判官(注:いずれも元裁判官)らが、裁判所改革の必要性を様々な方法で訴えておられます。現役の裁判官・書記官・事務官の中にも、憲法に基づき法と良心にのみ従って判決が書けるような裁判所であって欲しいと願っておられる方が多数おられると思います。

*読売新聞の渡邊恒雄氏は、昨年12月19日に98歳の生涯を閉じられました。渡邊氏の存命中に、読売新聞1000万部が虚構の部数であったことを社会に知らせる役割の一端を担うことは出来たと思っています。

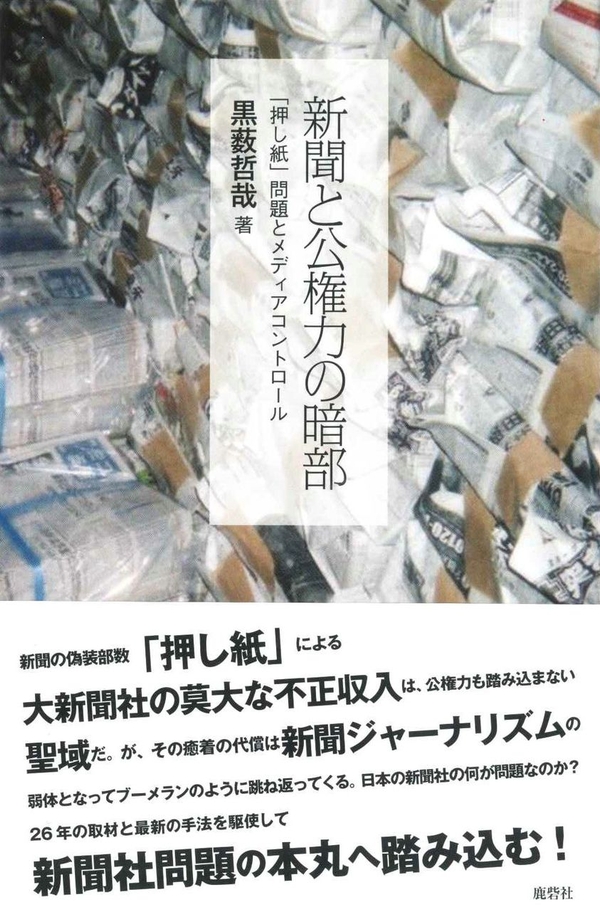

*元毎日新聞社の取締役河内孝さんの「新聞社-破綻したビジネスモデル-」(新潮新書)や、黒薮さんの最新本『新聞と公権力の暗部-押し紙問題とメディアコントロール-』(鹿砦社)などの著作を裁判の資料として使わせていただいています。ありがとうございます。

*名古屋大学の林秀弥先生と鹿児島大学の宮下正昭先生には、貴重な意見書を作成して頂きありがとうございました。今後とも、先生方の研究成果を裁判官に伝えるよう努力を続けたいと思います。

私は押し紙問題と出会い、日本社会の成り立ちや現状および将来について少しは考えるようになりました。田舎で生活していてもネット社会の広がりによって、新聞・テレビ・週刊誌・本によってしか知りえなかった世界よりもっと広くて奥深い世界があることを知りました。ありがたいことであり、また、怖いことでもあります。情報に溺れるという言葉がありますが、今後、情報の選択がますます大事になってくると思います。

最後に、本件については控訴理由書が完成しましたら続報をお届けする予定です。今後ともご支援のほどをよろしくお願いします。

2025年(令和7年)1月15日

福岡・佐賀押し紙弁護団 弁護士 江上武幸(文責)

※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2025年1月18日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

▼江上武幸(えがみ・たけゆき)

弁護士。福岡・佐賀押し紙弁護団。1951年福岡県生まれ。1973年静岡大学卒業後、1975年福岡県弁護士会に弁護士登録。福岡県弁護士会元副会長、綱紀委員会委員、八女市役所オンブズパーソン、大刀洗町政治倫理審査会委員、筑豊じんぱい訴訟弁護団初代事務局長等を歴任。著書に『新聞販売の闇と戦う 販売店の逆襲』(花伝社/共著)等。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)

ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。

◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/

◎twitter https://twitter.com/kuroyabu