ものすごい勢いで「表現者」として、かなり高みに上っていく才気あふれる撮影家として、「インベカヲリ★」を語る。その少女は僕が経営する編集プロダクションに新人社員としてやってきた。少女は、おそらく村上春樹の「1Q84」が映画になった場合、スクリーンにて『ふかえり』を演じそうなほど摩訶不思議なオーラを漂わせていた。要するに、言語も、ふるまいも、不思議なほど説明できない魅了に覆われていたのだ。

おおよそ、素直に仕事をこなし、言われた仕事は確実に処理していたし、編集者としてはライターやデザイナーに好かれていたほうだ。僕は彼女の悪口というものを聞いたことがなかったからだ。が、ある日、この少女は自分を被写体にして、『選挙は出ません』というキャッチコピーをつけたポスターを作ってきて、会社の事務所にピタリ、と貼り付けた。

このとき、少女は20歳。のちに、撮影家として業界を席巻することになる「インベカヲリ★」だ。

いっぽう、僕のほうはというと、経営者という立場に馴染めず、資金繰りの不調を抱えて連日、嘔吐と頭痛に耐えていた。要するにメンタル的に参っていたのだ。このとき、僕は「この少女を、編集者として抱えていていいのだろうか」という疑問に唐突にさいなまれる。自分を被写体にしてポスターを作るようなコは、「編集者」として適していない。むしろ「アーティスト」を目指していくべきだと考えた。くわえて、初めてロケに行かせたら、撮った写真が初めてにしては、あまりにも画角も光量も的確だった。たぶんレストランの外観を撮ったものだと思うが、その画角は、被写体に対する愛に充ち満ちていた。簡単に言うと、僕は彼女の写真に魅入ったのだ。

それからしばらくして、おそらくなんのプランもないまま、思いついくままに、僕は少女にほかの道に進むように説得したと思う。こんなに言葉を並べて人を説得したのは、僕にとっておそらく生まれて初めてだっただろう。ただ、僕としては少女を手元において、その才能を「編集者」のような実需に埋没させて、ひからびさせるのが怖かったのだ。

「少女」は、さまざまな賞をとり、海外でも評価されていくのだが、注目するかぎり、僕が「ほかの道を探したほうがいい」と示唆したのはショックだったようだ(それは、彼女自身のインタビュー記事で確認した)。

このとき、僕の目には、少女がサイト紹介の原稿を書き(この時代は、サイト紹介をするムックが流行していた)、行ってもさして精神的な糧にならぬ飲食店の取材をし、僕の気ままな命令を受けて銀行に行ったり、郵便局に行ったりと(いかにもつまらなさそうに)雑務をこなす生活に辟易しているように見えた。その時代を彼女が「もっとも輝いていたとき」(これもインタビューで彼女が語っていた)とするなら、僕はおおよそ人を見る目がなかったのだろう。もともと経営者になる器ではなかったのだ。

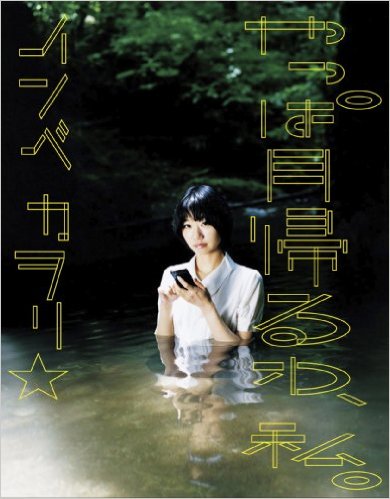

インベカヲリ★が撮る写真は、実は「生きる」ということに絶望しながら、「生きる」ことに執着している人たちの物語だ。詳しくは、ホームページを観てほしいが、彼女が「新潮45」の8月号に書いているように、インベカヲリ★は、被写体になる人たちの話をじっくり聞いてから、撮影に入ることにしているようだ。そこには、「被写体も表現者なのだ」という確個たる信念を感じることができる。時代がインベカヲリ★を呼んだのだ。そして、彼女が時代を呼んでいく。

僕が彼女に「この仕事(編集)には向いていない」と説得したのを、リストラと捉えたようで、ずいぶん苦しい思いをしたそうだ。

だが勝手なことを言えば、おそらく僕は本能的に、彼女を「いったん仕事がない状態」にした場合、なんらかの表現者となって再び世の中に出現することをうっすらと予感していたにちがいない。撮影家になるとはたぶん、1割くらいしか思っていなかったが。

彼女が会社から去り、もともと持っていたホームページに、モノクロームの写真があり、タイトルが「夏の蝶々儀式」と書かれていた。実に不思議な構図の写真だった。ただ僕そのものは「始まったな。表現者としての人生が」と思ったものだ。

機会があれば、おそらく僕は彼女のギャラリーに足を向けるだろう。

だが僕は今、表現者としてはとっくに彼女に追い抜かれている。少なくともイーブンになるまで、ギャラリー行きはお預けになりそうだ。なぜなら彼女をリストラしたのは、どう美しく弁解したとしても、ほかならぬ僕自身なのだから。

◎[HP]インベカヲリ★ http://www.inbekawori.com/

(小林俊之)

◎警察が「ぼったくり」を刑事事件化したことでヤクザのさらなる地下潜行が始まる

◎塩見孝也『革命バカ一代』で思い出したベテラン警備員『ゲンさん』たちの物語

◎「工藤會壊滅ありき」で福岡県警が強引に人権を無視し続ける邪な理由

◎ライターが撮影を担う時代の到来と、写真塾の展覧会から得る刺激