田所さんから1月27日付「反論」 への「反批判」 をいただいた。ありがたいことである。論争というものは、テーマと論点を鮮明にするのみならず、自分の論述にも厳密さを求めるようになる。文章修行には良いものだと思う。

とはいえ、田所氏の所論である「山本太郎の独裁体質」については、感覚的にそう感じる以上のものではない、政治論ではないことがほぼ了解できた。山本太郎の政策の変遷については、選挙戦術論と回答した以外の答えは当方にはない。それが選挙政治の現実だからだ。その他、細かい部分は後段にまわして、核心部から検証してみよう。天皇制と元号についてである。

前回の「反論」においてわたしは、「個人の思いをこえて、元号に反動性があるというのならば、ぜひともそれを詳述して欲しい」 と要請してみた。田所氏がいったいどのような理解において、元号を批判するのかを知りたかったからだ。

なにしろ「わたしはその党名(れいわ新撰組)を書けない」つまり、元号を書くことが出来ないというのだから、それ相応のディープな批判内容があるものと期待したのである。しかるに「いちいち学者や研究者著作からの引用を持ち出さなくとも、元号が天皇制と直結していることに争いはない」 と至極あたりまえの回答しか得られなかった。せっかく挑発しているのに、いや、ぜひともと誘っているのだから、元号にかんする独自の論証があるものと期待したが、残念ながらそうはならなかった。

たとえば昭和天皇の重大な罪業らしきものを匂わせ、書けない理由を、「それをここで書きたい。が、書けない。なぜか。いくら『タブーなき』鹿砦社のメディアであっても、『そのこと』を書けば、『そのこと』が事実であっても、鹿砦社業務に支障が出たり、わたし自身の身に危険が及ぶ可能性があるからだ」 としている。ぜひともメールで、わたしにお知らせ願いたいものだ。何も心配する必要はない。前科(政治犯歴)のあるわたしには失うものはないし、日本には闘うべき言論の自由があるのだから、わたしの責任において本欄に公表しよう。

ちなみに、わたしは昭和天皇の戦争責任は戦犯として訴追され「処刑に値する」と考えるが、死刑廃止論者なので禁固刑がいいところだろう。田所さんは東アジア反日武装戦線の「虹作戦(爆殺未遂)」を評価しておられるが、これにもわたしは反対だと述べた。国民・人民がみずから天皇制を廃絶するのでなければ、イデオロギー装置としての天皇制は廃絶しないからだ。

◎[関連記事]NHKがキャンペーンする「昭和天皇の反省」 田島道治ノート「天皇拝謁録」(2019年8月19日付横山茂彦論考)

それにしても、、田所さんが書いている昭和天皇の戦争責任の法的な脈絡は、あまりにも粗雑に過ぎると指摘しておこう。大元帥としての道義的な責任(最高責任者)ということならば理解できるが、太平洋戦争中の昭和天皇の具体的な行動を論証する必要がある。

たとえば「生きて虜囚の辱めを受けず」(陸軍戦陣訓、東条英機)を、昭和天皇が兵に直接命じた事実があるのだろうか? あるいは「天皇制とみずからの命乞いのために、マッカーサーに泣きついた」とは、どの史料にあるのか、ぜひとも教えて欲しい。文献史学は史料に基づいてこそ、初めて立論となるのだ。

◆天皇制と元号について

田所氏はわたしに、こう問われている。「元号と天皇制は結び付いていませんか?」 (田所氏)と。元号が天皇制そのものであることは、誰もが自明のこととして了解しているであろう。この原初的で平易な問いかけはしかし、じつに好感を持てる。

そこで、あえて田所さんの平易な「疑問」に応えよう。元号と天皇制は必ずしも不可分ではない。天皇制と元号が機能しない歴史もあったのだと。

すなわち多くの時代において、元号(天皇)は、その時代の政治権力と結びつかなかったのだ。広義の天皇制においては、元号が単なる飾りにすぎなかったことを、わが国のながい歴史はおしえている。だからこそ、天皇制の廃絶は不可能と絶望する田所さんには意外なことかもしれないが、天皇制を崩壊させる展望もあると言いたいのである。

はて、天皇制には広義のものと狭義のものがあるのだという、わたしの概念設定に読者は驚かれるかもしれない。その区分に意味はあるのか? いや、そもそも天皇制の定義は、それでは何なのだろうか、と。そこで、まずは「天皇制」という言葉の定義から始めるべきであろう。

天皇とはそもそも、律令制(法律)の頂点に君臨する位階職制の認定者(人事権掌握)であり、その意味で政治権力である。天皇が政治権力と結びいて機能することを「天皇制」というのだ。これは天皇が自然な在り様であって、畏敬の念やその象徴的な具現である神事・祭祀が、単に伝統行事にすぎないとみる天皇崇拝者にとっては、左翼が云う「政治規定」ということになる。

つまり「天皇制」とは、天皇と政治が結合した政体であり、もともと左翼用語なのだ。天皇主義の右翼は、けっして天皇制という言葉をつかわない。安易に「天皇制」なる言葉を使う右翼は、左翼文化を刷りこまれた似非右翼と指弾されるはずだ。だがこのさい、左翼か右翼かはどうでもいい。政治権力と結びつくかぎりで、天皇(禁裏)と政治の結合こそが、天皇制権力(狭義の意味での天皇制)なのである。

しかしながら、天皇制権力は古代飛鳥王朝(乙巳の変以降)から奈良王朝(称徳帝)に健在であったものが、平安末期の院政、南北朝(建武の中興)を除いて近代にいたるまで、ほぼ完全に骨抜きにされてきた歴史がある。元号が連綿と続いてきたにもかかわらず、広義の天皇制は権力を失っていたのである。

平安前期は摂関権力に牛耳られ、鎌倉時代には承久の変によって天皇権力は京都から放逐された。初めての公武政権である室町幕府において、天皇家は日本国王の名称すら簒奪され(足利義満の外交文書)、江戸時代の幕藩体制によって禁裏は家職への逼塞を余儀なくされた。これら日本史の大半の時代において、天皇制は権力を喪失していたのである。

これで回答になっているだろうか。天皇制と元号は結びついている、どころか本来は一体のものである。にもかかわらず、かならずしも天皇制権力を体現してきたわけではないのだ。したがって、元号が天皇制そのものとはいえない。いまや元号は事件や事変の歴史的呼称として、日本史研究の道標になるという評価が妥当なところだろう。

田所氏は「その元号を書けない」というのだから、代わって令和という元号への批判をわたしの過去の投稿から紹介しておこう。『新元号「令和」には「法令の下に国民を従わせる」という意味もある』 これを参考にして欲しい。

◆議論のためには、論証をしなければならない

ところで、最初の反批判で横山の「テーゼ」に同意したという田所氏は、しかし以下の質問には答えてくれていない。1月27日のわたしの疑問を再録しよう。

「『わたしが危険性を感じるのは、むしろこのテーゼが無効化された現在の状況を前提とした議論である。』(田所氏)というのだが、その中身がまったく展開されていないのだ。なぜ『(横山の)テーゼが無効化され』て「現在の状況』があり、それを『前提とし』なければならないのか、これではよくわからない。」

田所氏においては、文脈をとらえずに、論旨を理解できないまま書かれることが多い。具体例を天皇制批判の核心的な部分から引いてみよう。

「《むしろ天皇制が持つ融和性(汎アジア主義・国民的親和性)》と仰天するような評価を披歴なさっている。仰天するとい(う)のは、横山さんが『情況』という雑誌の編集長だからだ。個人の意見としてそのように考える人がいるであろうことは知っているが、『情況』という雑誌の性質を、わたしは完全に誤解していたのかもしれない。天皇制のどこに「国民的親和性」があると横山さんは主張なさるのであろうか。」

ここでは、天皇制の融和性と民族排外主義が相反するという論旨を捉えそこなっているうえに、語意の「国民的親和性」も理解できていない。

天皇制が「汎アジア主義」であるがゆえに、侵略戦争の思想的な背景になったことは、田所氏が云うとおり「アジアへの侵略」である。しかし天皇制を背景にした五族協和――大東亜共栄と民族排外主義、あるいはヘイトクライムのレイシズムは、そもそも相反する思想なのだ。

ネトウヨが平成天皇の汎アジア主義的(親韓的)な発言に対して「明仁は最悪な朝鮮人天皇です 泥棒 朝鮮人ばかり活躍させているゴキブリ天皇日本の敵 天皇死ね!」と罵倒するのは、いったいなぜなのだろうか。両者が相反するからなのである。この論旨を無視して、田所氏は「汎アジア主義」という言葉だけを取り出してしまうのだ。その汎アジア主義にも主戦論(侵略主義)と非戦主義(大アジア主義)があり、中国革命に尽力・寄与した宮崎滔天らの日本人義士、あるいはそれを受け皿に孫文ら中国の革命家たちが来日(留学や亡命)していたことを、田所氏は知らないのであろうか。

「国民的親和性」については、これを理解できないのではちょっと困る。国民に親しく和するからこそ、天皇制は「この島国の住民の内面にかなり深くべったりとしみついている『理由なき精神性』」(田所氏)なのである。これは戦後象徴天皇制の本質であろう。

しかし、排外主義の民族主義右翼は天皇が国民的な常識で自由に行動することを、けっして許さない(天皇夫妻の外交志向、三笠宮家の皇室離脱、秋篠宮家の婚姻問題)。ここに戦後天皇制崩壊のカギがあるのだ。

◆『情況』について

『情況』の編集長という話が出てきたので、これにも回答しておこう。田所さんは「『情況』という雑誌の性質を、わたしは完全に誤解していたのかもしれない」 という。ここでも、どういうふうに「雑誌の性質」を理解し「誤解していた」のかを例証していない。それは誤解なのだから、いいとしよう。

前回の反論で「左翼であれば」というフレーズで山本太郎を批判していたことから察するに、雑誌『情況』を左翼雑誌と理解しておられたのであろう。それはあながち間違いではない。しかし『情況』は運動体の雑誌、例えば反天連と旧べ平連系の『ピープルズ・プラン』や新左翼系の『変革のアソシエ』、廃刊した『インパクション』のような運動情報誌ではない。小なりといえども、『文藝春秋』や『世界』と伍する論壇誌(雑誌のキャッチは、オピニオンのステージをひらく変革のための総合誌)である。岩波書店の『思想』や青土社の『現代思想』とともに、学術誌として大学図書館に合本保存される性格もあわせ持っている。

したがって、誌面構成は天皇制反対の論考ばかりではなく、たとえば一水会代表の木村三浩氏や『月刊日本』編集長の坪内隆彦氏にも寄稿いただいたことがある。彼らはれっきとした天皇主義者だが、議論に資するから論考を掲載してきたものだ。論壇誌の議論というのは、左右の思想傾向ではなく、内容ありきなのだ。左翼雑誌なら天皇を批判するのが当然で、天皇制批判には何も論証がなくてもいいだろうと考える浅薄さこそ、ネトウヨに何でも反対する内容のない「パヨク」「ブサヨ」などと侮られるのではないか。ちょっと言いすぎか(苦笑)。

上記につづく文脈で、田所氏は「『ゲルニカ事件』や『日の丸君が代処分』事件などを引き合いに出すまでもなく!…」 と天皇制批判を論証しかかって、そこでやめている。「いや、もうやめたほうがいいのかもしれない。わたしは頭が悪いので、迂遠な表現が使えない。」 と。頭が悪かろうが良かろうが、書く以上は論証しなければならない。

ゲルニカ事件も日の丸君が代処分も思想・表現の自由にかかわることであって、そもそも表現の自由は天皇制だけに固有のものではない。中国で毛沢東主席の画像に唾を吐けば罰せられる。朝鮮民主主義人民共和国で共和国旗を汚せば罰せられるだろうし、金日成主席の写真を踏みにじれば、悪くすれば機関銃で処刑されるかもしれない。ぎゃくに日本やアメリカでは、国旗を焼いても罰せられない(国旗および国家に関する法律よりも、表現の自由が上位にある。国旗冒とく法よりも、憲法第1条=自由権が上位にある)。天皇の写真を焼いても、火事にならなければ罰せられることはない。この違いは、たんに法律の違いなのである。

ゲルニカの絵を通じて平和を訴えたい学童たちの希望が奪われたこと、君が代を歌いたくない教師や生徒の思想表現の自由が奪われたことをもって、天皇制こそが諸悪の根源などという粗雑な論理では、天皇制の本質から逸れるばかりではないだろうか。日の丸君が代を義務化する教育現場の指導要領、それを企図した政治家・官僚にこそ原因があるのだ。

というのも、田所氏においては論証を抜きに、やや短絡的に書き飛ばしてしまう傾向があるからだ。本欄でそれを指摘するのは憚られると考えてきたが、わざわざ文中に『情況』誌の編集長というわたしの肩書を持ち出されたので、もはや触れないわけにもいかないだろう。

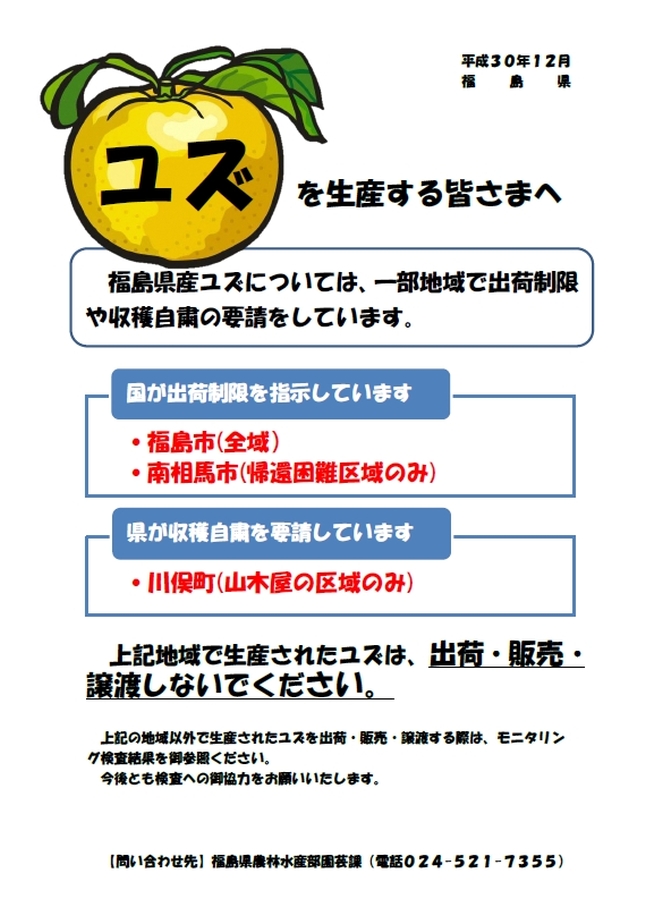

わたしが依頼した大学特集号(『情況』2019年冬号)の記事「『エンターテイメント』の観点からみた関関同立と近畿大学」(田所氏執筆)に対して、小波秀雄氏から「福島の現実は差別や偏見との闘いである――田所敏夫氏の浅薄な開沼博論」という記事が寄せられたことがある(同年春号掲載)。

誌上論争というものはテーマが鮮明となり、読者に論点を提示するという意味で大歓迎であるから、わたしは田所氏に当該の批判記事原稿をメール送信したうえで、掲載の了解と反論原稿のお願いをして諒解を得た。※小波氏の批判は雑誌を参照されたい。

しかしながら、現在にいたるも田所氏からの反批判は本誌編集部にとどいていない。小波氏が云う「雑駁なエピソードの羅列」「脈絡もなく結んで」「本誌の特集テーマである『壊れゆく大学』の分析や批判になっているのだろうか」。あるいは「『こういう教員がいるからこの大学はおかしい』というのは、大学というものを知らない人のすることである」などという批判はどうでもいい。問題なのは、ほかならぬ山本太郎の「トリックにまんまと引っかかっている」(小波氏)という批判である。

山本太郎が云う甲状腺がん1000人(福島県)は、小波氏によれば毎年200人の症例から異常な数字(5年間の累計)ではないという。これは過剰医療か原発被害かという論点で、国会でも取り上げられてきた。読者は知りたがっているに違いない。

「事実の検証もせずに他人に拡散させてしまうというのは、SNSでも常に見られるやっかいな行動」とまでこき下ろされているのだから、反証せずばなるまいと思う。ここで山本太郎の言辞がソースという小波氏の指摘を引用して、本欄の論点を混乱させる意図はない。けれども、これこそ記述には論証が必要という一例である。

そのいっぽうで、田所氏はせっかくみずから引いた引用(論証)について、自分のものではないと強調する。

「まず《田所さんは「左翼」をこう定義するという》と横山さんは勘違いしておられるが、わたしは自分の定義ではなく、一般的な理解に近いものとして「Wikipedia」からその定義を引用していると明示している。左翼の定義はわたしの定義ではない点はまずご確認いただきたい。」

ウィキからの引用であれ何であれ、定義のために引用論証されたのだから何の問題もないし、強いて言えばウィキに書いたのが誰かわからないのでカッコ悪いというほどのものだ(文責のない引用は、学術論文では認められない)。しかしこのような引用で論証することこそ、論文作法の基本なのであると評価しておこう。

◆天皇制を廃絶するロードマップを

田所さんは最後にこう述べておられる。

「『絶望』は横山さんが意味するような『あきらめ』ではない。『絶望』が深ければ深いほど、光明への渇望もまた強くなるのであり、わたしは強くなるのであり、わたしは『なにもかもあきらめようあきらめよう』などと主張しているのではまったくない。逆だ。」 かなり観念的で抽象的だが、その意気やよし。

しかし、田所さんが「『皇室の民主化』が横山さんによる『賭け』の持ち札と想像されるが、わたしには見当違いとしか思えない。」 というのであれば、具体的に天皇制を廃絶するロードマップを示す必要がある。日本の「左翼」がそれを持っていないことはすでに述べた。

田所さんは前の反批判で「田原総一朗の『対案を示せ』と同じだ」 と反論されたが、対案をもとめるのは何も田原さんの専売特許ではない。論争には立論(論理構成)のための道筋、すなわち解決のための論拠をしめす必要があるのだ。田所敏夫さんのさらなる研鑽に期待したい。

[関連記事]◎田所敏夫-私の山本太郎観──優れた能力を有するからこそ、山本太郎は「独裁」と紙一重の危険性を孕んでいる政治家である ◎横山茂彦-ポピュリズムの必要 ── 政治家・山本太郎をめぐって ◎田所敏夫-政治家・山本太郎に危険性を感じる理由を再び──横山茂彦さんの反論への反論 ◎横山茂彦-天皇制(皇室と政治の結合)は如何にして終わらせられるか ◎田所敏夫-天皇制はそんなに甘いもんじゃないですよ── 横山茂彦さんの天皇制論との差異 ◎横山茂彦-「左翼」であるか否かは、政治家・山本太郎への評価の基準にならない ── 田所さんの反論に応える ◎田所敏夫-山本太郎と天皇制をめぐる1月27日付横山さん論考に反論する〈前編〉 ◎田所敏夫-山本太郎と天皇制をめぐる1月27日付横山さん論考に反論する〈後編〉

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

月刊『紙の爆弾』2020年3月号 不祥事連発の安倍政権を倒す野党再建への道筋 鹿砦社創業50周年記念出版『一九六九年 混沌と狂騒の時代』