前回の記事で紹介した松田聖子の独立の直後に起きたのが南野陽子の独立だった。

南野は、1985年に『恥ずかしすぎて』で歌手デビューし、同年11月から『スケバン刑事Ⅱ少女鉄仮面伝説』(フジテレビ)で主役の2代目麻宮サキを演じ、トップアイドルとなった。

◆大御所=都倉俊一に口説かれアイドルの道へ

南野はもともと劇団青年座に所属していたが、作曲家の都倉俊一が「アイドルとして育てたい」と口説き落とし、テレビ番組制作会社大手の東通や大手広告代理店と組み、南野を売り出すためにエスワンカンパニーを設立し、当初は自ら代表取締役となっていた。

ところが、南野は89年5月末にエスワンカンパニーに対し、8月末の契約切れと同時に独立を希望する内容証明を送付したことから、独立騒動が表面化した。

当時の報道によれば、南野が独立を思い至ったのはスタッフへの不信があったという。スタッフがスケジュールの調整をミスしてドラマ出演を断念せざるを得なくなったり、南の自身がテレビ局に謝罪することさえあったという。また、南野は事務所から言われた通りにアイドルをすることにも不満を募らせており、もっとクリエイティブな仕事を志向していたという話もあった。

当時のエスワンカンパニーの売上は11億5000億円程度とされていたが、そのうちの98%はトップアイドルだった南野関連であり、南野に独立されてしまえば、会社は存亡の危機を迎える。また、同社は「南野の売り出しのために1億5000万円を投資したが、まだ回収していない」という主張もしていた。これもタレントの独立騒動でよく出てくる話だが、「売り出し費用」なるものが一体いかなるものなのかまともに説明されたことはない。

◆聖子独立騒動直後で危機感を募らせた音事協

『週刊大衆』(89年9月18日号)に、南野の独立に絡めて、音事協(日本音楽事業者協会)を代表して廣済堂プロダクション社長の長良じゅんがコメントを出している。

「最近のアイドルは“お行儀”が悪いですよ。最初は両親ともどもやってきて、手をついて頼み込むくせに、ちょっと売れるとこれだもの。そのときの模様をテープにでもとって、聞かせてやりたいくらいですよ。

(中略)

アイドルたちにはいい先輩というか、いいスタッフがいないね。マネジャーも彼らをしつけることができないんだ。昔でいう“修身”がなってないんですよ。私としても“冗談じゃない”という感じです。独立すれば当然、敵だって増えるでしょう。それを覚悟でやるんでしょうけど……」

南野の独立騒動が発覚する直前には松田聖子の独立騒動があっただけに、音事協は危機感を募らせていた。独立の動きが他のタレントに広まらないよう、独立を主張する南野を業界から締め出すことを検討した。マスコミも音事協サイドの意向をくみ取り、南野について「独立はワガママ」「松田聖子のマネ」と強く非難した。

◆一度は独立撤回を余儀なくされた南野

音事協のプレッシャーがモノを言ったのか、南野は独立を撤回し、8月29日のコンサートで「独立はしません」とコメントを出した。

報道によれば、音楽出版権の譲渡問題や独立料で折り合いがつかなかったとか、独立の後ろ盾になると見られていたCBSソニーが手を引いたためという話が取り沙汰された。

当初、南野は、いきなり独立するのではなく、まず所属レコード会社のCBSソニーに預かってもらうという予定を立てていたという。

松田聖子の独立でもCBSソニーが後ろ盾になっていたから、南野もそれと同じ方式で独立したかったのだろう。だが、立て続けにCBSソニーがタレントの独立に加勢するとなると、音事協サイドが反発する。CBSソニーが南野の受け入れを拒否したのは、そうした背景があったのかもしれない。

事態は収束したかに見えたが、南野は90年になって独立を果たし、個人事務所、サザンフィールドを設立した。この独立は報道もされず、音事協黙認していたという。サザンフィールドの取締役には、エスワンカンパニーの舘彰夫社長が就任しているから手打ちがあったのだろうか。

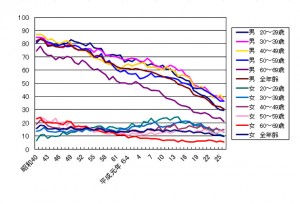

だが、歌手としての南野の人気は下降線をたどり、92年には歌手活動を休止することになった。その後、女優業に本腰を入れるためにケイダッシュに移籍している。

◆堤清二まで仲裁に入った南野ケイダッシュ移籍の真相とは?

南野のケイダッシュへの移籍については、『噂の真相』(2003年12月号)で触れられている。

当時、南野は音楽面でビーインググループのバックアップを受けていたが、ビーイングと敵対していたケイダッシュがそれを快く思わず、南野をドラマから排除していたという。この時、南野と家族ぐるみで付き合いのあったテレビ朝日のプロデューサーだった皇達也とセゾングループの堤清二が仲裁に入り、南野のケイダッシュ入りが決まった。

どうして、ケイダッシュはビーイングを目の敵にしていたのか。同誌の解説によれば、ケイダッシュの会長、川村龍夫は、所属女優だった高樹沙耶がビーイング代表の長戸大幸と交際していることを聞いて激怒したのが発端だったという。そして、「川村は飯倉のキャンティで長戸を捕まえ、トイレに連れ込んでボコボコにしたそうです。目撃者もかなりいたんですが、長戸はよほど強烈に脅されたのか、かたくなに『自分で転んだ』と言い張ってましたよ」という「ベテラン芸能記者」のコメントを紹介している。

タレントの盛衰は、タレントの能力以前に「政治力」で語られることが多い。つまり「バックはどこなのか?」ということだが、それは日本の芸能文化の発展に資するものではない。

▼星野陽平(ほしの ようへい)

フリーライター。1976年生まれ、東京都出身。早稻田大学商学部卒業。著書に『芸能人はなぜ干されるのか?』(鹿砦社)、編著に『実録!株式市場のカラクリ』(イースト・プレス)などがある。

◎《書評》『ジャニーズ50年史』──帝国の光と影の巨大さを描き切った圧巻の書

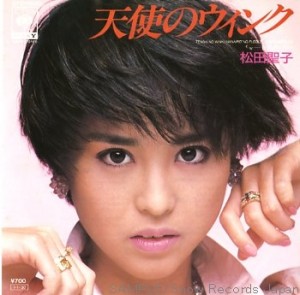

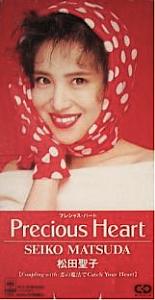

◎《脱法芸能25》松田聖子──音事協が業界ぐるみで流布させた「性悪女」説

◎《脱法芸能24》堀ちえみ──ホリプロから離れ、大阪拠点で芸能界に復帰

◎《脱法芸能23》八代亜紀──男と共に乗り越えた演歌という名のブルーノート

◎《脱法芸能22》薬師丸ひろ子──「異端の角川」ゆえに幸福だった独立劇