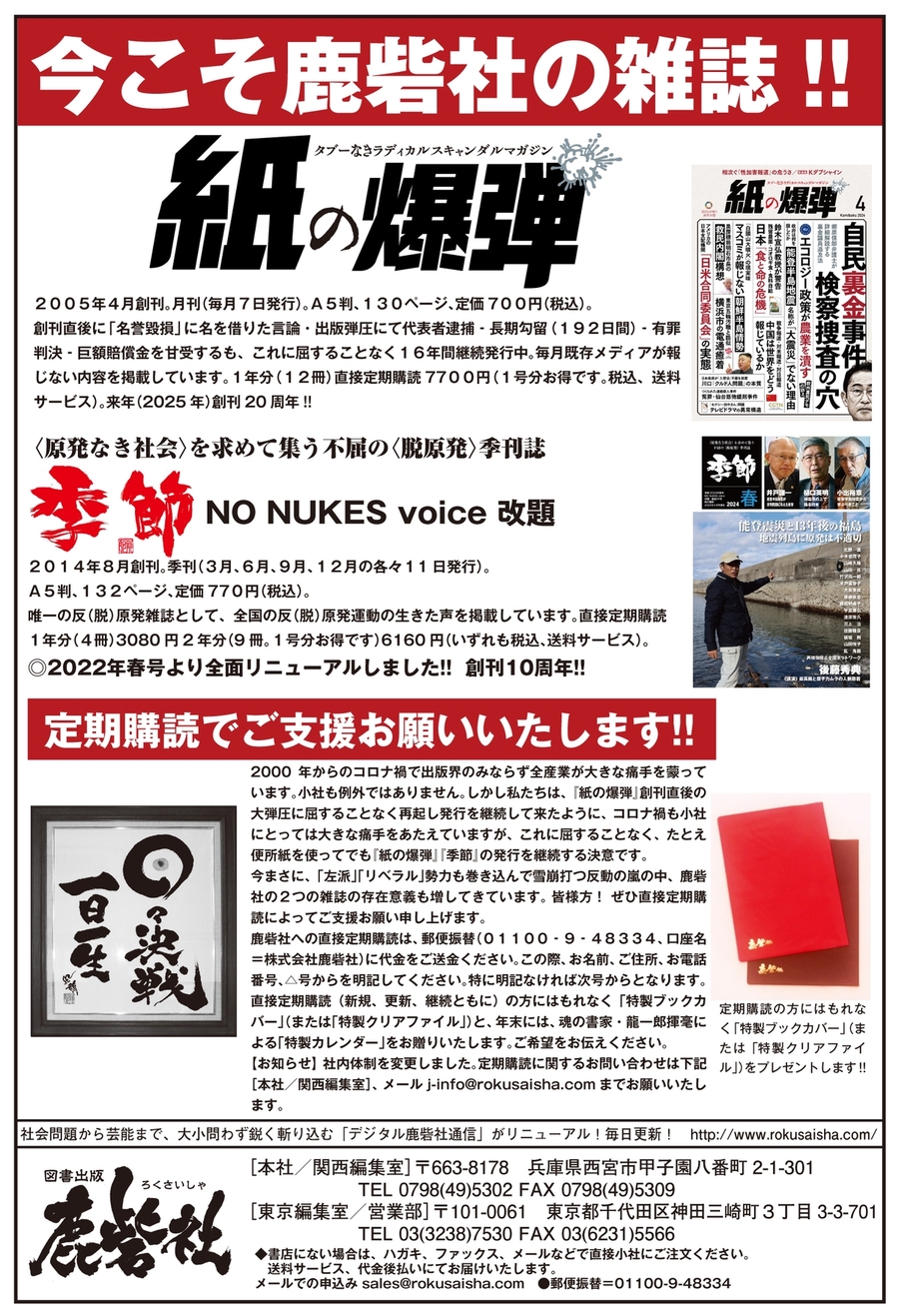

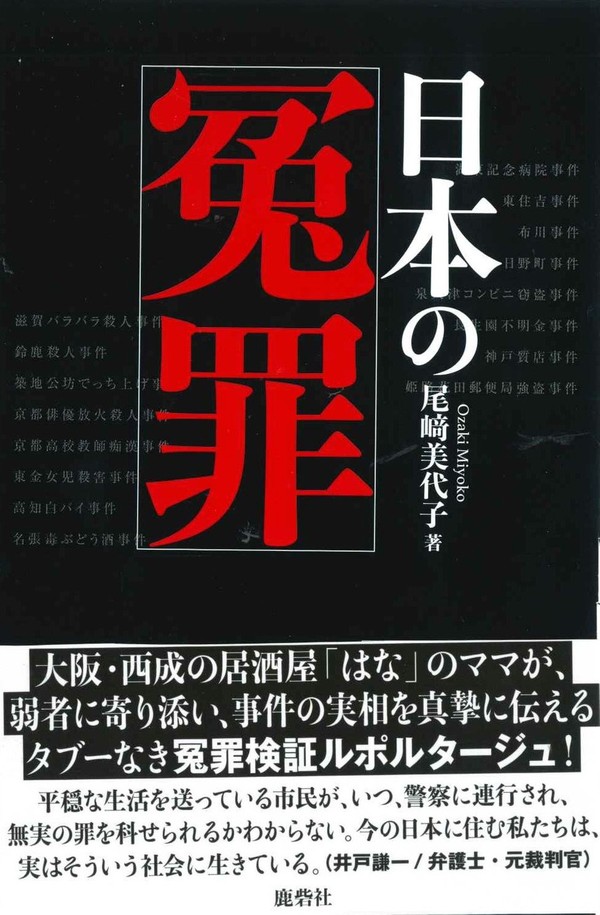

定期購読・会員拡大、鹿砦社出版物の積極的購読で圧倒的なご支援を!

2025年年頭にあたって

皆様、新年明けましておめでとうございます。

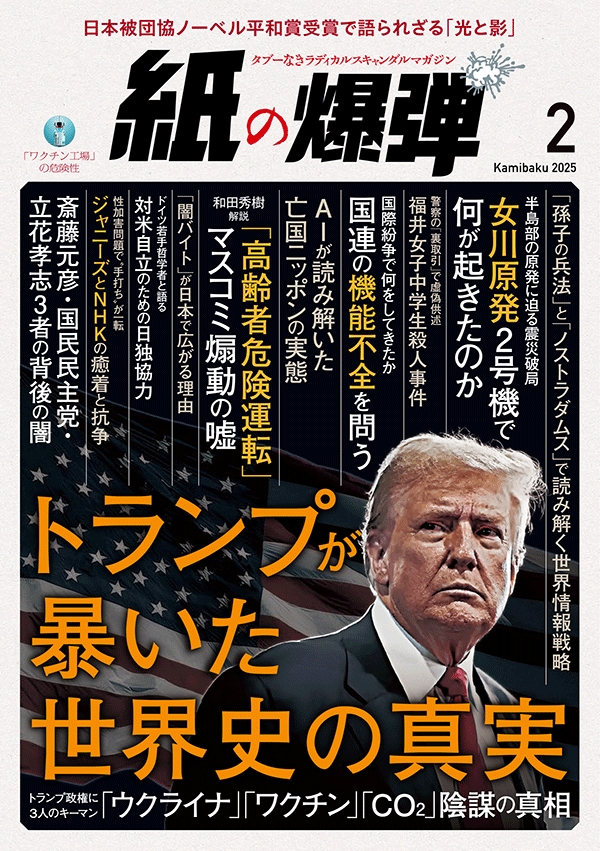

2025年が始動しました! 本年は4月7日に本誌『紙の爆弾』が創刊20周年を迎えます。また、7月12日には、『紙の爆弾』創刊直後に検察権力によってなされた、「名誉毀損」に名を借りた言論・出版弾圧からも20年となります。これらについて詳細は別の機会に譲るとして、ここでは触れません。

さらに本年は、1月17日に鹿砦社本社の在る兵庫県一帯を襲い小社も(わずかですが)被災した阪神淡路大震災から30年、ベトナム戦争終結50年、敗戦から80年を迎え、社会的、歴史的にも節目の年となります。

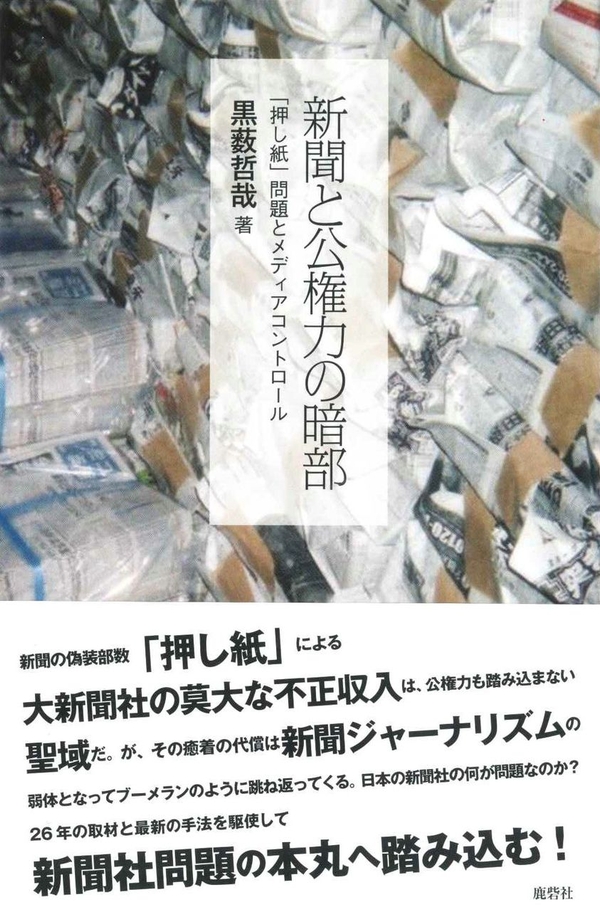

こうした中、出版・メディアをめぐる情況は、全部とは言わないまでも多くが権力のポチとなったり腐朽化していき真実が報じられなくなってきています。

わが『紙の爆弾』はミニメディアではありますが、弾圧に屈せず、一貫として愚直に<タブーなき言論>を信条として20年近くせっせせっせと一号一号発行を積み重ねてまいりました。

この間、「名誉毀損」弾圧事件で壊滅打撃を被りつつも、皆様方のご支援で奇跡の復活を遂げることができました。しかし、いいことは長く続かないのか、新型コロナという魔物によって再び地べたに叩きつけられました。

それでも読者の皆様方は見棄てずご支援を続け、青色吐息ながら命脈を保ってきています。

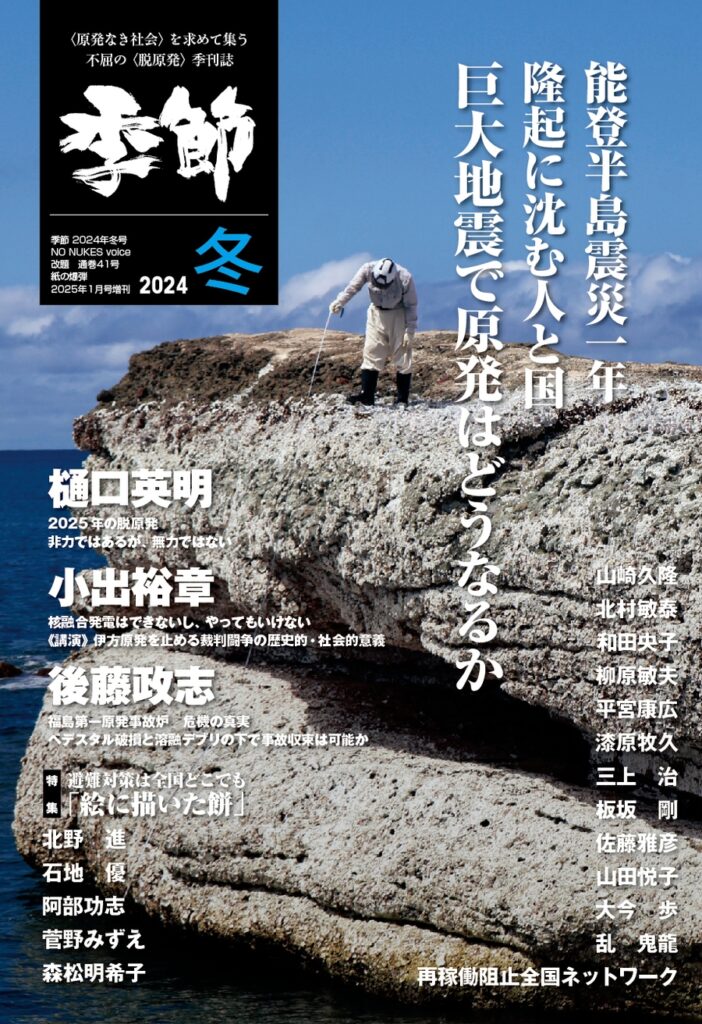

この20年近くの間に、『紙の爆弾』『季節』の定期購読・会員が総計で1千名余りとなりました。この皆様方が中心になって、定期購読・会員の更なる拡大、書籍・雑誌の積極的購読、あるいはまとめ買い(1万円以上)を行っていただくだけで、かなり資金繰りは楽になります。

一昨年(2023年)は一時はコロナ前の水準に回復しましたが、昨年(2024年)に入りドツボに嵌ってしまいました。油断や見通しの誤認などがあったことは否定しません。

毀誉褒貶はありますが、この30年間、鹿砦社の、いわば〝ビジネスモデル〟として芸能(スキャンダル)本を出し続けて、この利益で硬派の社会問題書や『紙の爆弾』『季節』の赤字を埋め、これらを出し続けてきました。『紙の爆弾』はようやく利益が出るようになりましたが、とはいってもこれで人ひとりの人件費が出るほどでもありません。ちょっと黒字といったところです。

しかし、私たちの出版社は芸能出版社ではなく、本丸の勝負所は社会問題書です。そうでないと単なる、どこにでもある柔な芸能出版社になってしまいますから。

ところが、この‟ビジネスモデル”が壊れたのは、コロナ禍を機に最近のことです。儲け頭となっていた芸能本が売れなくなりました。何としても他に‟鉱脈”を発掘しなければなりません。それは何処にあるのでしょうか? 皆様方のアイディアや企画、ご意見を募ります。

このかん、「身を切る改革」ではありませんが、いつのまにか肥大化していた会社の態勢もスリム化し、経費圧縮も最大限行いました。お引き受けいただいた社債は総額2千万円に達しました。コロナ前、鹿砦社創業50周年を機に私松岡は後進に道を譲るつもりでしたが、すぐに新型コロナ襲撃(まさに襲撃という表現が正しい)、これにより、これだけの社債、さらには会員や定期購読などでご支援いただく方々が多くおられ、現状がコロナ前の状態に正常化し、社債の償還が解決するまでは無責任に身を引くわけにはいかなくなりました。若手の後継者・中川志大と二人三脚で頑張ります! 中川には無垢の状態で引き継ぐことができなく申し訳なく忸怩たる想いですが……。

2019年の鹿砦社創業50周年を東京と地元西宮で多くの皆様方にお集まりいただき祝っていただいてから新型コロナ襲撃、そして以来この5年間は、正直大変でした。今もまだ大変な情況は続いています。それは私たちの業界・出版界でもそうで、店閉まいした書店さんも多いです。出版社も、一部を除き大変な情況です(特に中小零細出版社は)。

しかし、私(たち)は諦めません。もう一度復活したい、いや復活するぞとの決意で、年の瀬をやり繰りし新年を迎えました。私たちの出版社・鹿砦社、あるいは『紙の爆弾』『季節』には、社会的にもなすべき仕事がまだまだ多くあります。例えばジャニーズ問題、一昨年英国BBC放送が世界に向けて告発放映したことをきっかけに大きな社会問題になりましたが、この後、日本の大手メディアも追随しましたが、一体それまで何をやっていたのでしょうか。

私たちは大手メディアには無視されつつ「イエロージャーナリズム」と揶揄、蔑視されながらも1995年以来四半世紀余りも細々ながら告発本を出し続け、BBCにも事前に資料提供など協力し、これが実を結んだといえるでしょう。こういうこともありますので、あながち「イエロージャーナリズム」も馬鹿にできません。こういった意味では『紙の爆弾』も「イエロージャーナリズム」の権化といえるでしょうが、こういうメディアは他にありませんので、この意味だけでも存在価値があるでしょう。

また、私たちは以前から、「たとえ便所紙を使ってでも」発行を続けると言い続けてきました。「便所紙」とは、昔々、日本がまださほど裕福ではなく、良質なトイレットペーパーがなかった時代、尻拭き紙として安価な紙を使っていたものを揶揄した言葉です。今では死語かもしれませんが、私たちの決意を表す言葉として使ってきました。これは今でもなんら変わりはありません。

新年を迎え、苦難の中、本年一発目の『紙の爆弾』をお届けするにあたり私松岡の個人的な想いを書き連ねさせていただきました。厳しい経営環境は、決して恥ずべきことでもなく、これを明らかにし、この一年必死で頑張り、来年の年初にはもっと明るいご報告ができるように努めます。

具体的には『紙の爆弾』『季節』の定期購読を1千人→2千人へ倍増、会員も倍増を目指します。そうして、従来の方々に加え新規の定期購読、会員の方々が‟最大のスポンサー”として鹿砦社の出版物の積極的直接購読を促進し、会社の売上や資金繰りに貢献いただきたく強く希望いたします。

本年も旧に倍するご支援、叱咤激励をお願い申し上げます。

株式会社鹿砦社代表 松岡利康