4月20日、読売新聞の元店主・濱中勇さんが読売新聞社に対して大阪地裁に提起した「押し紙」裁判の判決があった。

判決内容の評価については、日を改めてわたしなりの見解を公開する。本稿では判決の結論とこの裁判を通じてわたしが抱いた違和感を記録に留めておく。ここで言う違和感とは、判決の直前にわたしが想像した最高裁事務総局の司法官僚らの黒幕のイメージである。

まず判決の結論は、濱中さんの敗訴だった。濱中さんは、「押し紙」による被害として約1億3000万円の損害賠償を請求していたが、大阪地裁はこの請求を棄却した。その一方で、濱中さんに対して読売への約1000万円の支払を命じた。補助金を返済するように求めた読売の主張をほぼ全面的に認めたのである。

つまり大阪地裁は、「押し紙」の被害を訴えた濱中さんを全面的に敗訴させ、逆に約1000万円の支払を命じたのである。

◆権力構造の歯車としての新聞業界

判決は20日の午後1時10分に大阪地裁の1007号法廷で言い渡される予定になっていた。わたしは新幹線で東京から大阪へ向かった。新大阪駅で、濱中さんの代理人・江上武幸弁護士に同行させてもらい大阪地裁へ到着した。判決の言い渡しまで時間があったので、1階のロビーで時間をつぶした。そして1時が過ぎたころに、エレベーターで10階へ上がった。

注目されている裁判ということもあって、1007号法廷の出入口付近には、すでに傍聴希望者らが集まっていた。ジャンバーを着た販売店主ふうのひとの姿もあった。

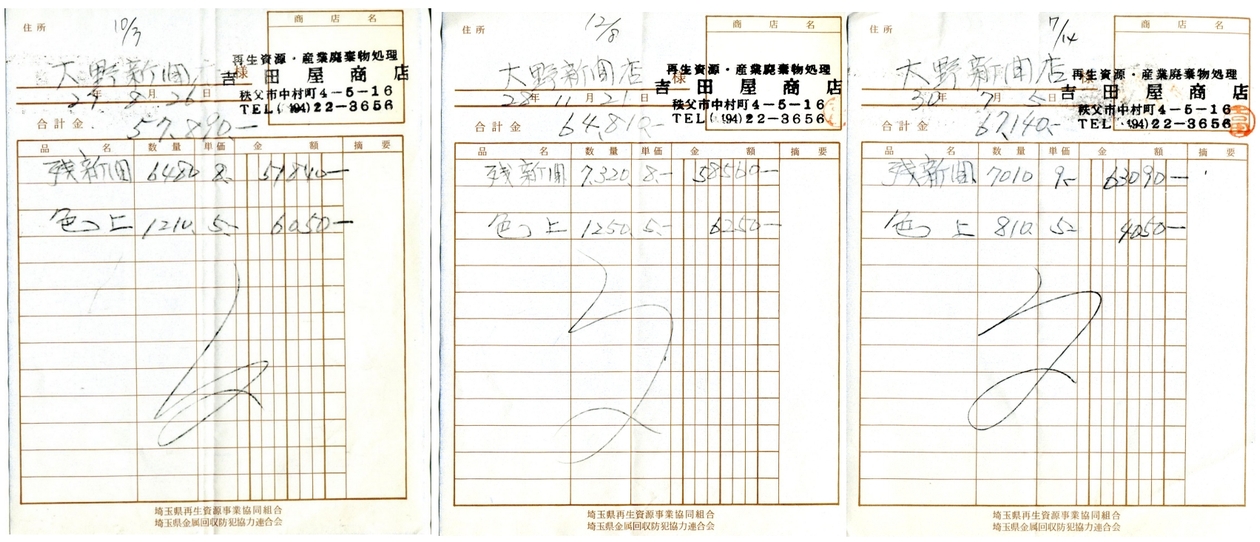

わたしは濱中さんが読売を提訴した2020年から、この裁判を取材してきた。そして読売も他社と同様に「押し紙」政策を取ってきたという確信を深めた。少なくとも販売店に過剰な新聞が溢れていたこと事実は確認した。それ自体が問題なのである。

濱中さんが「押し紙」を断ったことを示すショートメールも裁判所へ提出されている。搬入部数のロック(読者数の増減とは無関係に搬入部数を固定する行為)も確認できた。従って、裁判所が「政治的判断」をしなければ、濱中さんの勝訴だと予想していた。

ここで言う「政治判断」とは、司法官僚による裁判への介入である。日本で最大の新聞社である読売が敗訴した場合、新聞業界が崩壊する可能性が高い。それを避けるために司法官僚が介入して、濱中さんの訴えを退ける判決を下すように指導する行為のことである。

こうした適用を受ける裁判は、俗に「報告事件」と呼ばれる。生田暉夫弁護士あら、幾人かの裁判官経験者らが、それを問題視している。わたしは最高裁事務総局に対する情報公開請求により、「報告事件」の存在そのものは確認している。

ただ、報告事件の可能性に言及するためには、判決文そのものに論理の破綻がないかを見極める必要がある。よほど頭が切れる裁判官が判決の方向性を「修正」しないかぎり、論理が破綻しておかしな文章になってしまう。今回の読売裁判の判決は、達意と正確な論理という作文の最低条件すら備えていない。(これについては、別稿で検証する)。それゆえに判決文を公開して、「報告事件」の可能性を検証する必要があるのだ。

ここ数年に提起された「押し紙」裁判では、判決の直前に不可解なことが立て続けに起きている。結審の直前に裁判官が交代したり、判決の言い渡しが延期になったりしたあげく、販売店が敗訴する例が続いている。もちろんそれだけを理由に「報告事件」と決めつけることはできないが、社会通念からして同じパターンが繰り返される不自然さは免れない。

たとえば日経新聞の「押し紙」裁判では、店主が書面で20回以上も「押し紙」を断っていながら、裁判所は日経による「押し紙」行為を認定しなかった。産経新聞の「押し紙」裁判では、「減紙要求」を産経が拒否した行為について、「いわゆる押し紙に当たり得る」と認定していながら、「原告が顧客名簿の開示に応じないなどの対応をしていた」ことを理由に、損害賠償を認めなかった。この産経「押し紙」裁判の判決を書いたのは、野村武範という裁判官だった。

野村裁判官は、産経の「押し紙」裁判が結審する直前に、東京高裁から東京地裁へ異動して、同裁判の新しい裁判長になった。なぜ司法官僚が裁判官を交代させたのかは不明だが、取材者のわたしから見れば、原告の元店主が圧倒的に優位に裁判を進めていたからではないかと推測される。司法官僚が新聞社を守りたかったというのが、わたしの推測だ。

わたしは念のために野村裁判官の経歴を調べてみた。その結果、不自然な足跡を発見した。次に示すように野村裁判官が名古屋地裁から東京高裁に赴任したのは、2020年4月である。そして同年の5月に東京地裁へ異動した。東京高裁での在籍日数は40日である。不自然きわまりない。

2020年 5.11 東京地裁判事・東京簡裁判事

2020年 4. 1 東京高裁判事・東京簡裁判事

2017年 4. 1 名古屋地裁判事・名古屋簡裁判事

わたしは野村裁判官を自分の頭の中のブラックリストに登録した。このブラックリストは、他にも裁判官や悪徳弁護士が登録されている。いずれも要注意の人物である。わたしから見れば、日本の司法制度を機能不全に陥れている人々である。

◆要注意の裁判官

判決言渡しの時間が近づくにつれて、緊張が増した。仮に読売が敗訴すれば、「押し紙」を柱とした新聞のビジネスモデルは、一気に崩壊へ向かう。メディアの革命となる。地方紙のレベルでは、佐賀新聞のケースのように「押し紙」を認定して、新聞社に損害賠償を命じた裁判もある。従って一抹の希望を持って、わざわざ来阪したのである。

わたしは廊下のベンチから立ち上がり、法廷の出入口に張り出してある告知に目を向けた。次の瞬間、自分の目を疑った。これまでこの裁判を担当してきた3人の裁判官の名前が見当たらなかった。その代わりに次の3名の裁判官の名前があった。その中のひとりは、ブラックリストの筆頭の人物だった。野村武範が急遽裁判長になっていたのだ。

野村武範

山中耕一

田崎里歩

わたしはベンチに座っている江上弁護士に、

「敗訴です」

と、言って苦笑した。それから事情を説明した。

◆鹿砦社の裁判を担当した池上尚子裁判官も関与

判決は、濱中さんの敗訴だった。野村裁判長が判決文を読み上げた。既に述べたように判決は、濱中さんを敗訴させただけではなく、濱中さんに約1000万円の支払いを命じていた。

しかし、判決文には新任の野村裁判長らの名前はなかった。前任の3人の裁判官が判決を下したことになっていた。つまり法的に見れば、これの裁判は「報告事件」ではない。前任の3人の裁判官が判決を下したのである。

ただ、司法官僚が野村裁判長を大阪地裁へ送り込んだのは4月1日で、判決日が20日なので、この間の引き継で内容の調整が行われた可能性は否定できない。このあたりの事情については、今後、前任の池上尚子裁判官を取材したいと考えている。池上尚子は鹿砦社とカウンター運動の裁判でも裁判長を務め、不可解な判決を書いた人である。

判決直前の数週間に何があったのかは、当事者しか知りえないが、判決文そのものを検証することは誰にでもできる。論理の破綻や矛盾がないか、今後、慎重に検討して、判決の評価を定めなければならない。(つづく)

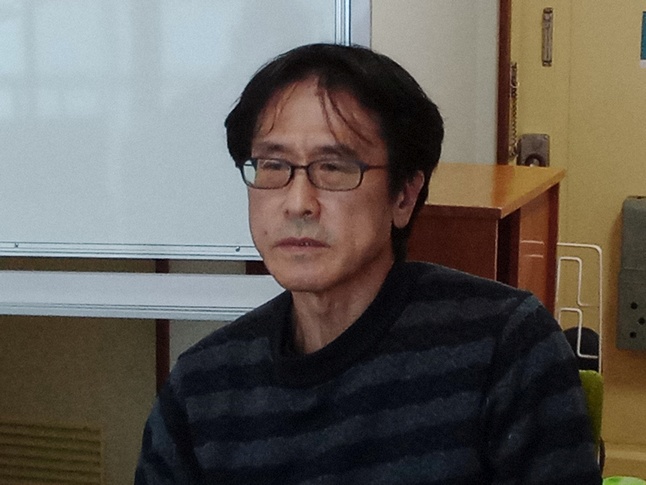

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)

ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。

◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/

◎twitter https://twitter.com/kuroyabu