2月28日(日)、前田日明ゼミ in 西宮(第5回)がゲストに木村草太首都大学東京准教授を迎え、「憲法と日米安全保障の重大問題~メディアが伝えない重大問題」をテーマにノボテル甲子園で約100名参加の中、行われた。

春めいた晴天の中、定刻通りに14:00松岡社長の挨拶から会は始まった。事前に配布されていたタイムスケジュールでは木村氏、前田氏それぞれ30分ずつ講演の後休憩をはさんで両氏の対談、と告知されていたが木村氏が聴衆へ配布する極めて詳細なレジュメをご用意頂いたなどの事情から冒頭1時間程度木村氏が講演を行った後に、前田氏との討論に入るという形式で会は進行した。

◆一体あの「安保法案」は何であったのか?

安保法制参議院特別委員会の参考人として同法案に「反対」の意見表明をおこなった木村氏は明快ながら実に多くの要素が盛り込まれた6頁にわたるレジュメにそって、一体あの「安保法案」は何であったのか、また国会内で交わされた議論の中で注意を払うべき個所はどこにあるか、さらにはほとんど報道されることがない(したがって国民にほとんど知られていない)「付帯決議」の存在などを明らかにした。

憲法学専門の木村氏にとっては極めて初歩的な講義だったのであろうが、大学の講義のような雰囲気で進行される立て板に水のお話についていくのには、かなり頭が錆びついている私にとっては結構な集中力を必要とした。

「安保法制」の全体像を理解するため「武力行使と治安活動」の定義から始まり、国際法(国連憲章)は原則として「武力不行使原則」(2条4項)を定めていること。その例外として「集団安全保障措置」(憲章42条)が国連安保理決議を根拠に認められてはいるものの、国連安保理決議には内容が不明確な場合が多いという問題を孕むこと。「個別的自衛権」、「集団的自衛権の行使」要件などが詳述された。

この辺りの知識を昨年の議論以前に広く国民が知っていれば国会や特別委員会で首相や、防衛大臣、外務大臣から答弁された内容の多くに基礎的な誤りが多く含まれていたことに、もっと敏感な反応があったのではないかと考えさせられる内容だった。

◆安保法制は「違憲」もしくは「不要」

続いて日本国憲法が「武力行使」をどのように定めているか、そしてそれにはどのような議論があるかが紹介された。「武力行使」といえば「9条」がすぐ頭に浮かぶが国民の幸福追求権を定めた「13条」にも「武力行使」(とりわけ個別的自由権の議論)は深くかかわりがあると紹介された。

さらにそもそも憲法の原則は「組織法的な権限規定」であることが説明され、政府に負託された権限は「行政権」(国内統治作用のうち立法・司法を控除したものと「外交権」(外国の主権を尊重して関係を取り結ぶ権限)に限られることが明らかにされた。

その後、憲法から見た安保法制への数点の指摘の後、結論として「安保法制」はそもそもそれ以前イラク戦争に日本が派遣した行為に対する「反省」、「検証」が全くなされていないとの言及があった。

イラク戦争への自衛隊派遣については名古屋高裁が2009年4月17日に「航空自衛隊の活動の一部は違憲である」との判決がある。外務省は「イラクの大量破壊兵器が確認できなかったとの事実については、我が国としても厳粛に受け止める必要がある」とこっそりHPには掲載しているもののそれは4頁に過ぎない短い文章であることが木村氏により批判された。

「普通虐めで子供が自殺したら4頁の報告書で済ませるという事はないと思いますが、戦争に加担しておいて僅か4頁の検証は軽すぎるのではないか」。

まさにその通りだと首肯した。

そして安保法制の「法的」課題や、現実に「集団的自衛権」が違憲ではないかどうかを木村氏は解析し「違憲」もしくは「不要」と結論付けた。

次いで安保法制は成立してしまったものの国会答弁では横畑法制局長官や中谷防衛大臣、そして安倍首相本人から、かなり「武力行使」を困難にする言質が取れていること、及び元気・改革・次世代の三党が付帯決議と閣議決定を求めるよう与党に要請し、それが実現している(このことが殆ど報道されていないが大きな意味を持つ)ことが語られ講演は終了した。

◆前田日明氏と木村草太氏の白熱討論

休憩をはさんで前田氏との議論に移った。前田氏は終戦時以来のサンフランシスコ講和条約の不可思議さ、国連における旧枢軸国に対する「敵国条項」が未だに完全に撤廃されていない状況などから「改憲」などは無理であり、隠された問題の本質は他にあるとの説を展開し、それに関連して日本と同様敗戦国であったドイツでは憲法がどのようになっているのか、国際社会でドイツはどのように扱われているのかを木村氏に問うた。

木村氏は日・独の憲法(ドイツでは「基本法」と呼ばれた)の成り立ちの違いや政治制度の違いのポイントを挙げて解説し、日本とは相当な歴史的違いがあることが明らかにした。

対談の最後には司会松岡社長の指名で、この日聴衆として参加していた西宮ゼミ第一回のゲストでもあった鈴木邦男さんが感想を述べた。

「昔右翼をやっていた時は押し付けられた憲法を変えてしまえばそれですべてが解決すると思っていたが、最近の動きを見ると押し付けられたものであれ何であれ、戦争をしない憲法で闘うという木村さんの姿勢が大変印象的だった。憲法を変える必要はないでしょう」と語った。

本来は会場から集められた質問に木村氏、前田氏が回答する予定だったが、熱のこもった討論に予定時刻はあっという間に過ぎてしまい前田日明ゼミ第5回は終了した。

◆最終的には国民投票で可決されるのは難しい

引き続き講師のお二人を含め希望者が懇親会に移った。どうでもよいことだが、木村草太氏は健啖家だった。多数の人から語りかけられ、それに答えながらも絶妙なタイミングで料理の並ぶカウンターへ何度も足を運びたくさん召し上がっていた。

歓談に忙しい合間を縫って私は1点だけ質問した。

「ここ数年の流れを見ると『改憲』が現実味を帯びてきたように思う。マスコミの加担は益々露骨で安倍政権の支持率が現在も5割近い。かつては考えられない現象が起こっている(森政権退陣前の支持率は3%を割っていた)。自民党も選挙で『改憲』を明言するようだが『改憲』の現実的可能性についいてはどうお考えになるか」。

これに対しての答えは「最終的には国民投票で可決されるのは難しいと考えるので『改憲』はないのではないかと考える」というお答えだった。

これまで様々なホストとゲストの組み合わせで5年に渡り行われて来た「西宮ゼミ」の中でもアカデミックな色合いがことさら強く、多くを学ぶことが出来た1日となった。

▼田所敏夫(たどころ としお)

兵庫県生まれ、会社員、大学職員を経て現在は著述業。大手メディアの追求しないテーマを追い、アジアをはじめとする国際問題、教育問題などに関心を持つ。※本コラムへのご意見ご感想はメールアドレスtadokoro_toshio@yahoo.co.jpまでお寄せください。

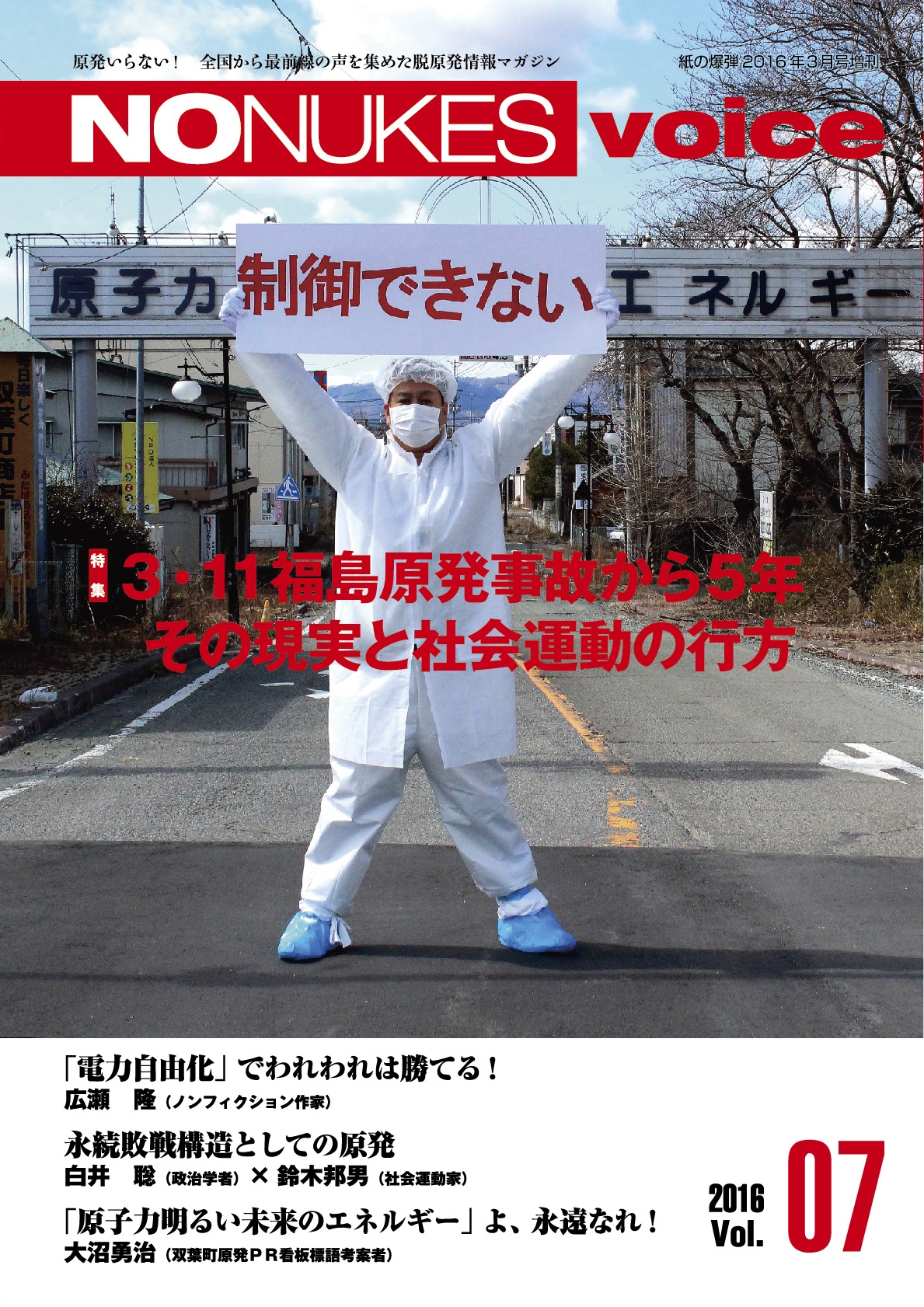

◎『NO NUKES VOICE 』VOL.7本日発売!「反動」と決別し、再決起戦闘宣言!

◎高浜原発4号機一次冷却水漏れ事故から分かる原発再稼働の無理