◆三位一体論と部落解放運動

前回(11月12日)は被差別部落の起源をめぐる、井上清の功績とその後あきらかになった部落前史(古代・中世)を探究してみた。さまざまな職種の流民のほか、朝廷に結び付いていた職人集団の姿も明らかになった。それはしかし、近代の部落差別といかに結びついているのだろうか。

井上清の近代史における功績は、部落差別の根拠を明らかにした「三位一体論」であろう。部落差別は「身分」「職業」「地域」という、三つの要件で構成されているというものだ。

まずは身分である。明治4年(1871)の太政官布告(解放令=「穢多非人ノ称ヲ廃シ身分職業共平民同様トス」)で穢多解放が行なわれた。しかし百姓層の反発が大きく、明治政府は「新市民」という属性を戸籍(明治5年の壬申戸籍=現在は閲覧不可)に記すことで、身分制を温存したのである。

これらの史実から、差別意識は権力の恣意性だけではなく、民衆の意識にこそ根ざすものだといえよう。人間は差別をしたがる動物なのだ。明治中期の戸籍から「新市民」という属性は取り払われたが、在地の固定性において差別はながらく温存される。

つぎに職業である。部落民の職業は屠殺業や精肉販売業、皮革産業などに集中的で、とくに屠殺業が職業差別を受けてきた。屠殺はもともと、自家消費として各家庭でも行なわれていた(公道で死んだ牛馬を解体する権利が、穢多の特権だった)が、近代において産業化されたことで、部落差別とは相対的に独自の職業差別となっていく。すなわち屠場労働者への差別である。しかるに職業差別は清掃労働者に対するものなどもあり、これらと部落差別を同一線上で理解するのは誤りである。あくまでも部落差別は、身分差別であるとここでは指摘しておこう。

最後は地域である。部落民はその血統においてではなく、地域そのものが差別の対象になっている。70年代後半に「特殊部落地名総鑑」という書物が出版され、部落解放同盟はきびしくこれを糾弾した。部落民が自身を被差別部落出身であると宣言する「部落民宣言」は、差別に対する血の叫びとして尊重されなければならない。

そのいっぽうで、部落出身者の出自をあばくことは明確な差別行為である。同和地区が近代化され、公共住宅の家賃が極端に抑えられることなどから混住化が進んでいる。そこから部落の「解消」がもたらされるわけだが、だからこそ出自を掘り繰り返す差別も後を絶たないのである。

いずれにしても、職業や地域差による「貧困」が同和行政で「解消」されても、国民の意識の中に身分差別が温存されているかぎり、部落差別はなくならない。そうであればこそ、あらゆる機会をとらえて差別行為や差別を助長する言辞を告発し、部落差別の本質(人為性)を認識すること。そして糾弾する※ことで、社会に人権意識を広めてゆく。部落解放運動の基本はこれである。まずはここを押さえた上で、部落問題を考えていかなければならない。※糾弾権は部落民に固有の権利である。

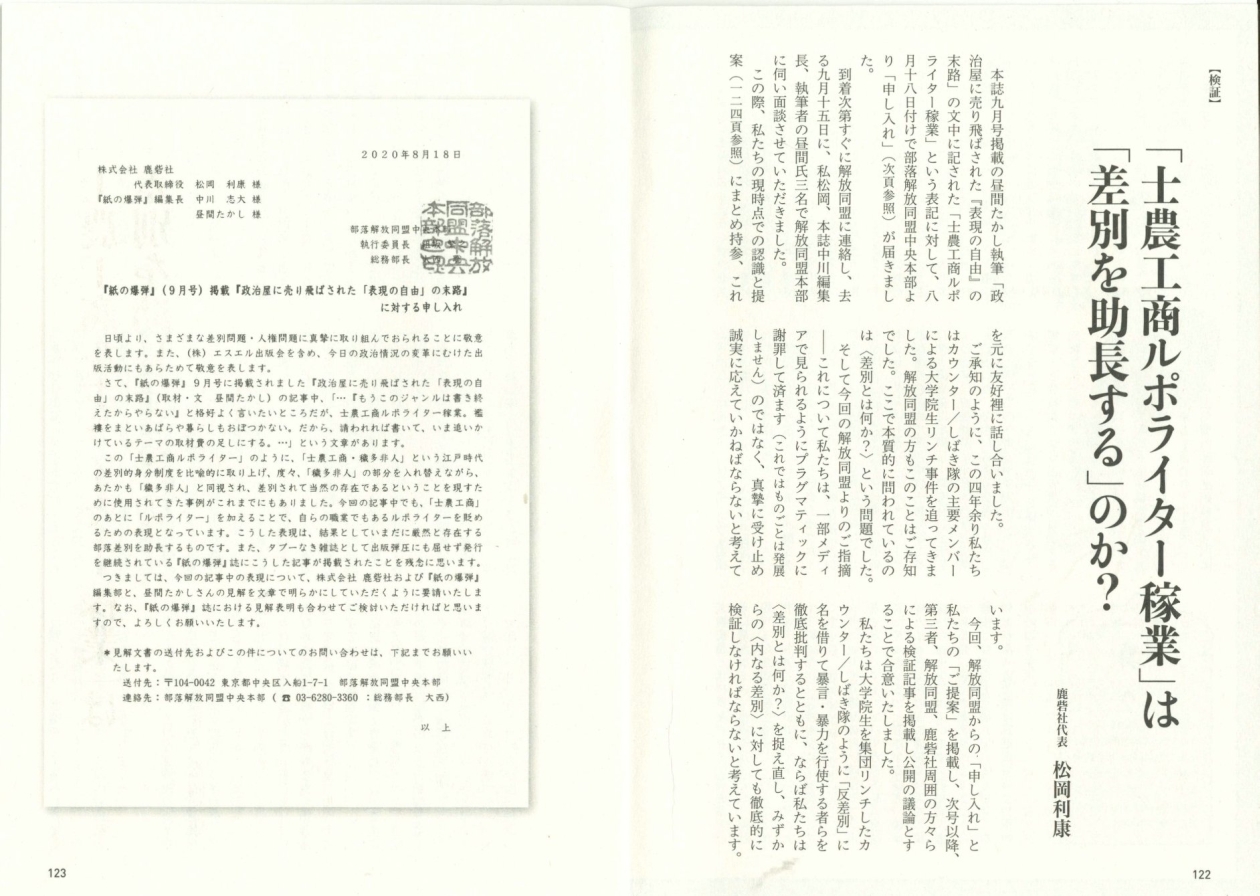

◆表現の自由と差別

差別が表象するのは、出版・報道などの言語空間においてである。編集者や著者がナーバスになる分野といえるかもしれない。

必要なのは上述したとおり、部落差別が歴史的に形成された謂れのない差別であり、重大な人権侵害であることの認識である。そしてそれは、けっして隠蔽するようなものではなく、イデオロギー闘争として差別意識を克服する必要があることが強調されなければならない。日本のような差別的な社会の反映として、部落差別・差別意識は再生産されるからだ。

したがって、単に差別語を「使わなければよい」ということでは、けっしてないのだ。むしろ差別を助長させる言葉が文脈に顕われるのを契機に、差別と向かい合うことが肝要なのである。だから記事の文章表現においても、部落差別を想起させる言葉の使用があっても、それが部落解放の視点に立っているかどうか、ということになる。たいせつなのは「視点」であり、被差別大衆に寄り添う態度・思想である。

差別にかかわる文言を「使用禁止用語」などとして、内容を抜きに回避することこそ、差別問題を聖域化することで温存するものと言わねばならない。

◆近代における差別の構造

わたしは「日本のような差別的な社会の反映として、部落差別・差別意識は再生産される」と明確に書いた。現在ではレイシズムとして在日外国人へのヘイトクライムが横行し、コロナ禍においては感染者や医療関係者への差別、不寛容な排除の言説が行なわれている。

一部の保守派は「日本の民度は高い」などと自賛するが、これら差別の蔓延は日本社会があいかわらず、差別社会であることを冷厳に物語っているのだ。近代合理主義の定着が遅れた日本においてこそ、差別の因習は甚だしく残存しているという見方もできる。

たとえば、文化人類学的な視野から日本人は農耕社会であるがゆえに、共同体の横並び意識がある。したがって、異物や異化されたものを賤視する。あるいは劣った者を異化することで、横並びの選別意識を持っているなどと、その差別意識が解説されることがある。かならずしも間違いではないが、近代の資本制は地域共同体をほぼ解体し、その代わりに経済における差別の構造をもたらしたのだ。アトム化された諸個人においてなお、差別意識は払しょくできていない事実があるのだ。

その意味では、部落差別を封建遺制にすぎないとする安直さは批判されてしかるべきである。とりわけ、近代化と経済的な均等化において解消される、とする日本共産党の立場は決定的に誤っているといえよう。

なぜならば、部落差別ほかのあらゆる差別が景気の安全弁として機能するからだ。季節工や派遣労働者の使い捨てが、安倍政権のもとで激的に増した格差の増大を思い起こしてほしい。現代に残された部落差別は結婚差別だとされるが、経済における差別の再生産も甚だしいものがある。

部落差別および部落民の存在を経済学用語では、景気循環における相対的過剰人口の停滞的形態という。以下に、わかりやすく解説しよう。

◆競争と排除が生み出す差別

同和対策審議会答申にもとづく同和対策事業特別措置法、およびそれを継承した地域改善対策特別措置法が2002年に終了し、被差別部落をとりまく経済的環境は改善したとされる。冒頭の節で述べたとおり、同和地区における公共住宅の賃貸料の逓減による混住が進んだ。公共工事における同和対策事業枠によって、部落出身の事業者の優遇や、事業そのものによる地域環境の改善が行なわれてきた。

しかしその一方で、隠然たる差別が土木建設関連業や回収業などで行なわれているのも事実だ。そのひとつが警察による「暴力団排除条例」である。土木建設業界が暴力団組織と密接な関係にあるのは、公共事業における地元対策費(予算外の予算)によるものだが、暴力団のフロント企業と分かちがたい業者の中には部落出身者のものも少なくない。これらを一括りに排除することで、部落民の中小企業が排除される。じつは暴排条例そのものが暴力団の排除を謳いながら、同和対策事業つぶしを狙ったものでもあるのだ。

そして景気の低迷は業者間の競争を生み、競争者たちが「あのオヤジのとこは同和でっせ」と情報を流すことで、部落出身者たちを排除する。これも隠然たる差別であろう。景気循環が排除しやすい人々を競争において差別し、資本の超過利潤を生みだす労働力として、好況期には労働市場に取り込む。資本の運動は差別を必要としているのだ。

◆結婚差別および「部落の解消」

最後は問題提起である。

21世紀まで残された差別の典型として、結婚差別があるとされている。被差別地域を出てもなお、部落出身者であることを暴露される。意識的に差別を助長している人々が存在する※のも事実である。※鳥取ループなど。

それにしても、個人の血統血脈において部落出身者であることは、子々孫々まで束縛されるのだろうか。同和対策特措法が終了し、人権擁護法がそれに代わってからも、部落問題が終了したわけではない。部落出身者は部落を出てからも、出身者として差別されなければならないのだろうか。

そんな疑問を提起したのは、橋下徹元大阪(元市長)府知事の存在である。橋下氏(東京生まれ)の実家は自身が広言しているとおり東大阪八尾市の出身であり、大阪市淀川区に転じてからも同和地区で育った人だ。その橋下氏の職業は弁護士であり、出身地域から転出している。これをもって、彼の中から部落は「解消した」とは言えないだろうか。井上清の三位一体説でいえば、もはや部落差別の根拠は成立しない。

八尾市に近い同和地区で、その部落出身の娘さんが結婚差別によって自殺に追い込まれたという。その部落は同和事業対象地域(諸税の減免・公共施設の優遇・住宅料金の減免など)であることを行政に返上し、それをもって被差別部落であることを「解消」したのである。※これは筆者が現地取材で知ったことだ。

同和事業によって職業差別がなくなり、経済環境がととのった地域からも転出したのであれば、残された差別は「血統」「血脈」ということになる。この血のつながりを差別の根拠にするのは、もはや執拗な差別主義というほかにないだろう。そうであるならば部落の「解消権」というものが、果たして積極的に存在するべきなのだろうか。これが現在の疑問である。(終わり)

◎部落差別とは何なのか 部落の起源および近代における差別構造

〈前編〉 〈後編〉

◎参考URL 部落問題資料室(部落解放同盟中央本部HP)

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。医科学系の著書・共著に『「買ってはいけない」は買ってはいけない』(夏目書房)『ホントに効くのかアガリスク』(鹿砦社)『走って直すガン』(徳間書店)『新ガン治療のウソと10年寿命を長くする本当の癌治療』(双葉社)『ガンになりにくい食生活』(鹿砦社ライブラリー)など。