去る4月18日朝日新聞夕刊に三里塚に住む女性・石井紀子さんの追悼記事が掲載されました。訃報記事をすべて目を通しているわけではありませんが、三里塚については、私の闘いの出発点の一つでもありますので、どうしても読んでしまいます。石井さんは私より一歳下の1952年生まれ、1971年法政大学に入学されました。70年安保闘争や学園闘争の波が引いた時期に大学に入った私たちの世代の大きな政治課題は三里塚闘争(第一次―第二次強制収容阻止闘争)と沖縄闘争(返還協定調印-批准阻止闘争)でした。

私が三里塚に関わり始めた1971年、天王山だった第二次強制収容阻止闘争を闘い、かの機動隊3人が亡くなった9・16にも現地にいました。その後、諸事情で三里塚を離れながらも、遠くから熱い眼差しで見てきました。こうしたことは、この「通信」でもたびたび述べています(最近では2月4日、同8日付け)。

聞くところによれば、石井さんは法政のノンセクトで学生運動に関わり、彼女が本格的に三里塚に入ったのはその後ということです。関西にいる私たちは、首都圏で集会やデモをやる時には法政大学のグループと連携することもたびたびありました。実際、法大に泊まらせてもらったこともありました(そこでバッタリ高校の同級生のHM君に会ったのを思い出します)。ノンセクトは組織動員できる党派と違い、どこもさほど人数も多くなく、一緒に部隊を組んだこともありました。三里塚で結婚し子どもを生み育て、土地に根づいて生きるということは、よほどの決意がなければできることではありません。時々報道されていましたので、知ってはいました。

記事の内容は石井さんの生き様について淡々と記述し、これ自体は特に問題ありません。熱っぽいものを感じる筆致ではありませんが……。三里塚を自らの生きた軌跡と重ね合わせる私と、取材対象としか見ない新聞記者との決定的な違いがあるように思います。まずは、三里塚の土地で生涯を全うされた石井紀子さんに頭(こうべ)を垂れて合掌。

◆「カウンター大学院生リンチ事件」(別称「しばき隊リンチ事件」)で蠢いた阿久沢悦子記者の名を発見!

……とっ、記事の末尾に「阿久沢悦子」の署名が目に入りました。

去る4月1日の湖東記念病院冤罪事件の記事に、15年前の私の「名誉毀損」逮捕事件の官製スクープ記事を書いた平賀拓哉記者の名がありましたが、今度はリンチ事件に関係しつつも私たちの取材からひたすら逃げている記者の名があるとは……因果なものです。

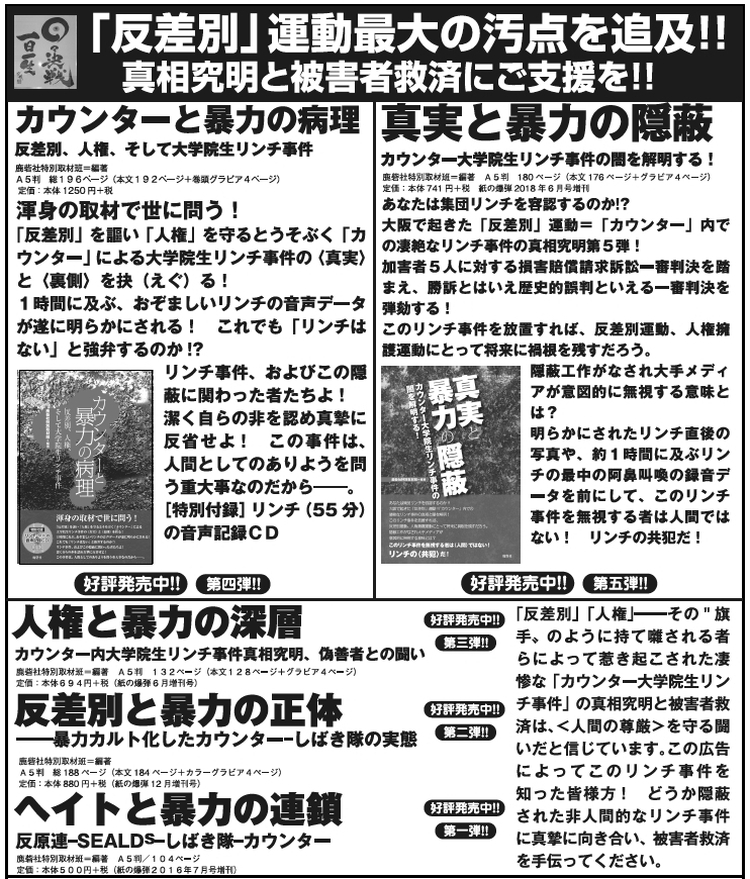

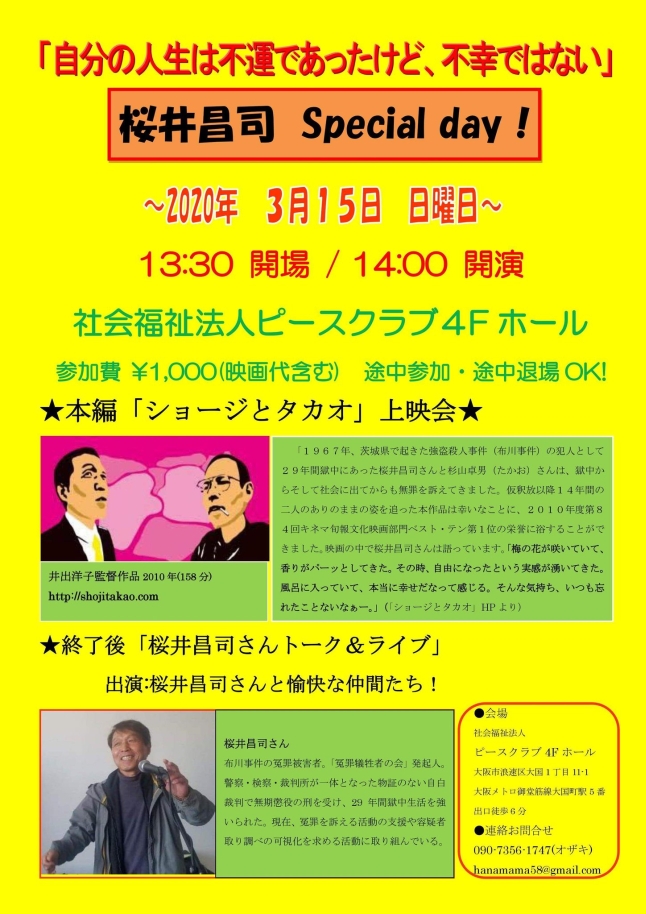

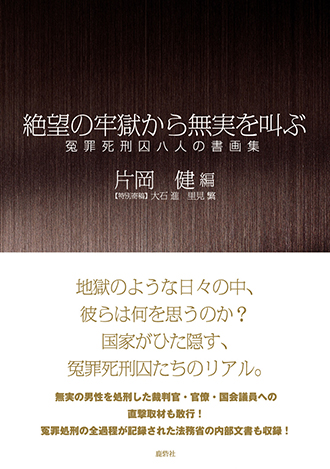

このかん私たちはプリズン・コンサート500回を達成したPaix2(ぺぺ)の記念本編集作業に追われ、リンチ本続刊の作業が止まっていましたが、ようやくすべての原稿がそろい整理済みDTPに回しましたので、GW明けからはリンチ本第6弾の準備に取り掛かろうと思っていた矢先です。具体的には手の内は明かせませんが、今回も“隠し玉”があります。「弾はまだ残っとるぞ」ってなもんです。

◆リンチ被害者M君やわれわれを裏切った趙博を紹介

阿久沢悦子記者は、平賀拓哉記者同様、朝日新聞大阪本社社会部所属、リンチ事件で蠢動した時は、かの阪神支局に勤務していました。平賀記者はあたかも私たちの出版を理解しているかのように近づきましたが、阿久沢記者も、あたかも味方であるかのようにM君に接触し、M君もまだ私たちと知り合う前で孤立を強いられていた時期でしたので、藁をも掴む想いで阿久沢記者に対応したそうです。

また、これも味方のようにM君に近づいた趙博を引き合わせたのも阿久沢記者でした。趙博は言葉巧みにM君から、当時はまだ公になっていなかった多くの資料を入手しています。その後、急に掌を返したことはすでにリンチ本でも2度、記述し弾劾しています(第1弾『ヘイトと暴力の連鎖』の「『浪速の歌う巨人』趙博の裏切り」、第4弾『カウンターと暴力の病理』の「われわれを裏切った“浪速の歌うユダ”趙博に気をつけろ!」参照)。資料を返却もしていません。まさにS(スパイ)行為です。趙博は、多くの運動に顔を出したり近づいていますが、用心されたほうがいいでしょう。直接掌を返されたM君や私たちが言うのですから間違いありません。趙博よ、恥を知れ!

◆われわれの取材から逃げ回る阿久沢記者

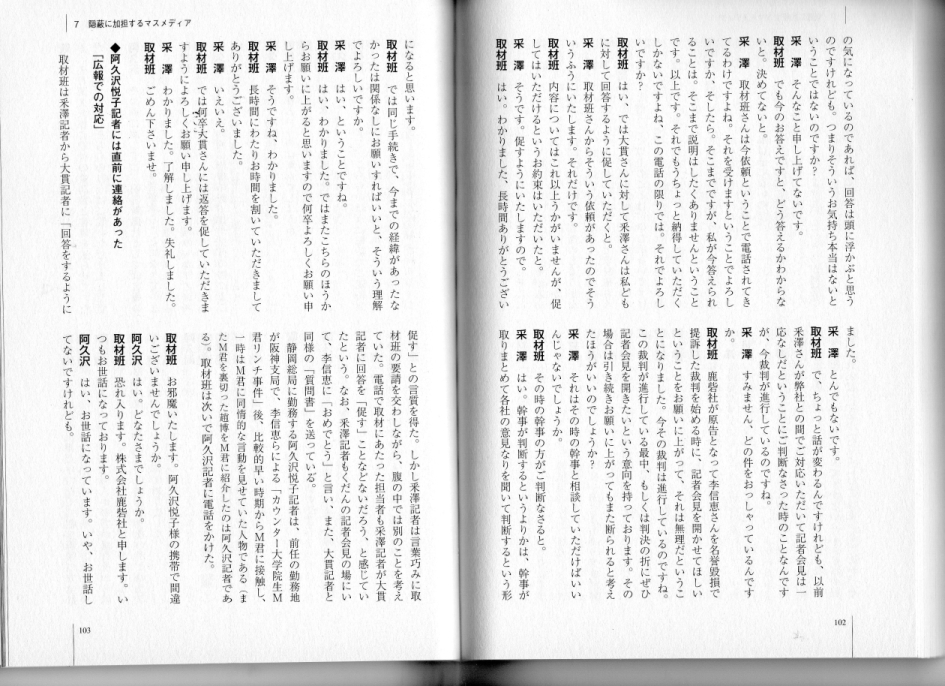

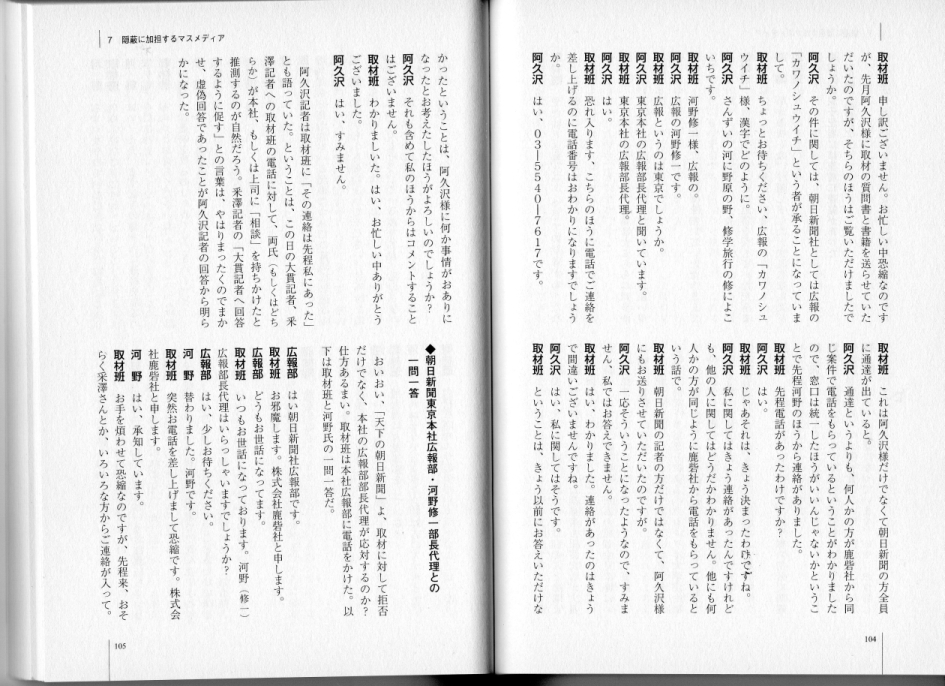

阿久沢記者には、本を出すたびにその本を付けて何度も質問状(あるいは取材依頼)を行い、遂には電話取材も行いましたが、拒否されました。リンチ本第5弾『真実と暴力の隠蔽』に報告していますので、ぜひご一読ください。

阿久沢記者について、彼女をよく知る関係者が証言してくれました。──

「阿久沢さんはいろいろとトラブルメーカーでかねてから会社から睨まれていました。阿久沢さんが引き起こしたトラブルは具体的には、2012年、当時の夫の不倫相手が阿久沢さんの職場まで直談判に来たこと(当時阿久沢さんは大阪本社社会部)。

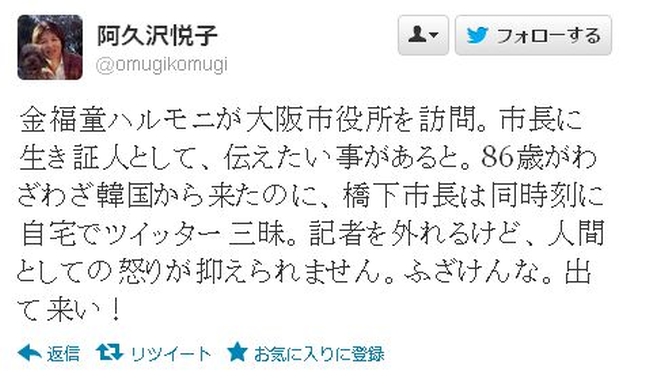

同じ年に阿久沢さんはTwitterで橋下徹大阪市長(当時)を誹謗中傷して逆襲され(会社に正式に抗議が来たそうです)謝罪、休職に追い込まれたこと。復職後、大阪本社社会部から阪神支局に転勤になりました。2017年、韓国に行って慰安婦像に『朝日新聞、阿久沢悦子』の名前で『謝罪文』をあちらに残してきたことが、いわゆる『ネット右翼』に見つかり騒ぎになったこと。この後阿久沢さんは静岡総局に転勤になりました」

かの橋下徹に喧嘩売るとは凄い! しかし、さすがに橋下、「ふざけんな出てこいとはどういうことですか? 記者ってそんなに偉いんですか?」といなされ、あえなく撃沈するとは、ヘタレやね。「朝日」の看板をバックにすれば、何も怖くないと勘違いされたのでしょうか!? 橋下徹のような稀代の三百代言を駆使する権力者に喧嘩売る時は、思いつきではなく全知全能、全身全霊、性根を入れてやらないと対峙できません。

◆因果はめぐるのか──

以前のこの「通信」でも記述しましたが、71年当時「全京都学生連合会」を結成し共闘、共に三里塚に現闘小屋を設置し活動していた京大「C(教養部)戦線」というグループにM君の父親がいました。これもなにかの因縁です。因果はめぐるのか──。

それはともかく、「カウンター大学院生リンチ事件」(別称「しばき隊リンチ事件」)に対して、なぜか朝日新聞は、メディアの責任を忘れ、頑なに取材を拒否してきました。もちろん報道もしません。まずは阿久沢さん、あなたの言葉を借りれば、「人間として怒りが抑えられません。ふざけんな。出て来い!」と言いたいですね。

さらにもう一つ申し述べておきたいと思います。阿久沢記者のFBでの石井紀子さん訃報記事について「いいね!」している人が多くいます。私の知っている方の名も少なからず目にしました。皆さんは、阿久沢記者のリンチ事件に対する、決して真摯とは言えない態度を知った上でのことでしょうか? 表面上の美辞麗句に騙されてはいけません。喝!

M君リンチ事件 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=62